2021—日本が抱えているエネルギー問題(後編)

野心的なイノベーションへの挑戦

日本が2050年までに達成を表明している「カーボンニュートラル」(「『カーボンニュートラル』って何ですか?(前編)~いつ、誰が実現するの?」参照)。実現に向けては、技術や社会構造など、現在あるものを大胆に変革していく必要があります。そのためには、多様な分野でイノベーションをおこし、あらゆる選択肢を検討していくことが大切です。革新的技術の確立に向けた野心的な取り組みをいくつか紹介します。

① 水素・アンモニア

次世代エネルギーとして近年注目を集めているのが、水素とアンモニアです。

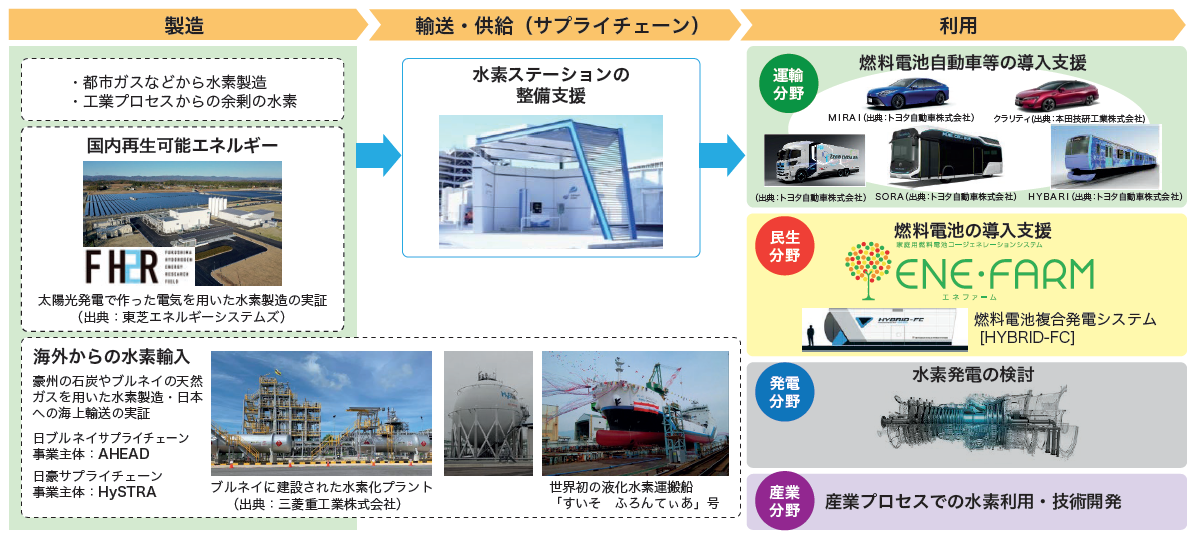

使用する時にCO2を排出しない水素は、水をはじめとしたさまざまな資源からつくることができ、製造過程で再生可能エネルギー(再エネ)などを利用すれば、「CO2フリー水素」が実現できます。水素と酸素の化学反応で起こる電気を動力源とする燃料電池自動車などは、すでに実用段階に入っていますが、さらなる普及のためには、今後見込まれる需要に対してどのように水素を大量に供給するのか、国産水素の製造はもちろんですが、国際的な水素取引も見すえたサプライチェーンの構築が必要です。また、燃料電池自動車や家庭用燃料電池の導入をはじめ、各分野で水素利用を推し進めていく必要があります。そのためには、技術のイノベーションだけでなく、社会構造の変革も求められています(「次世代エネルギー『水素』、そもそもどうやってつくる?」参照)。

水素社会の実現に向けた取り組み

アンモニアは、「水素キャリア」(水素を効率的に輸送・貯蔵する方法)としても活用できます。また、石炭火力での利用も期待されています。火力発電設備でアンモニアを燃料として直接利用する技術は、日本が唯一、開発をおこなっています。アンモニアの混焼によってCO2の排出量が抑えられることが実証されており、既存の火力発電所でもアンモニア発電を取り入れることで、CO2排出量が少ない発電が可能となります。さらに水素に比べて、すでに社会で利用されているため、既存のインフラを活用することで安価に製造・利用できることも特長です。(「アンモニアが“燃料”になる?!(前編)~身近だけど実は知らないアンモニアの利用先」参照)。

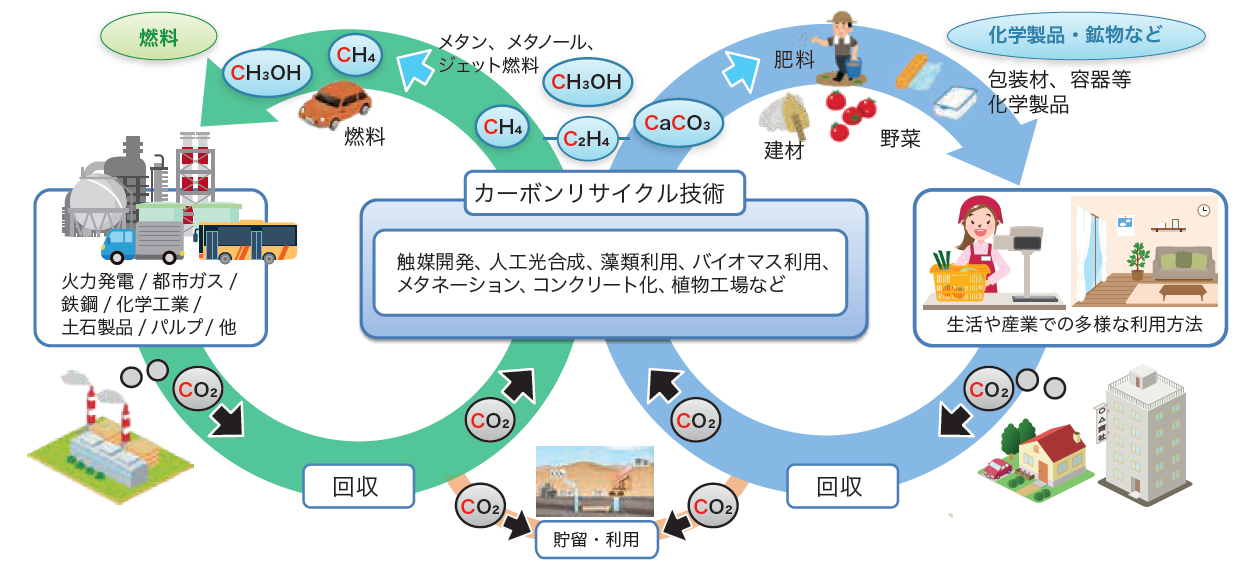

② CO2を削減する技術の開発

CO2を削減する技術として期待されるのが、「カーボンリサイクル」(「CO2削減の夢の技術!進む『カーボンリサイクル』の開発・実装」参照)や「CCUS」(「知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~CO2を集めて埋めて役立てる『CCUS』」参照)です。これは、CO2を分離・回収し、コンクリートや化学品、燃料などの原料として再利用することで、大気中へのCO2排出を抑制していく技術です。カーボンリサイクルは「カーボンニュートラル社会を実現するためのキーテクノロジー」ともいわれ、あらゆる分野に適用できます。育ちつつある「カーボンリサイクル産業」を発展させるため、技術の確立や製品の普及を目指した取り組みが産学官連携でおこなわれています。

カーボンリサイクル、CCUS(CO2の再利用)

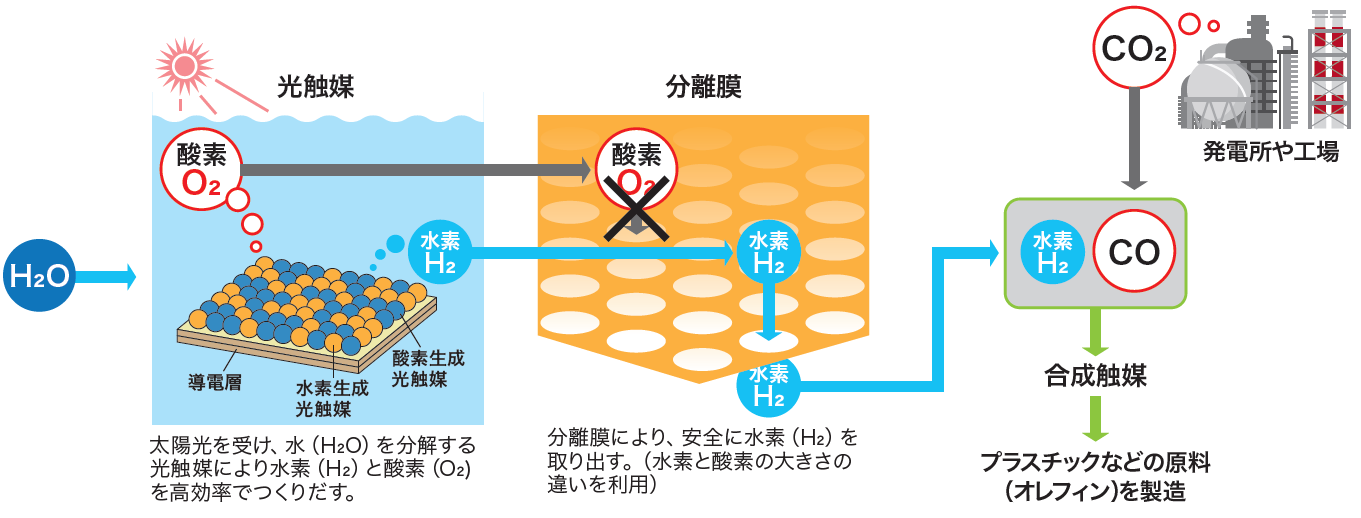

さらに、「人工光合成」の技術開発も進んでいます。植物がCO2を利用して光合成をおこなうように、太陽エネルギーとCO2を使って化学品を合成する技術です。光触媒を活用した人工光合成は日本がリードする技術で、プラスチックの原料となるオレフィンを人工光合成でつくる研究などが進んでいます(「太陽とCO2で化学品をつくる『人工光合成』、今どこまで進んでる?」参照)。

人工光合成

③ 革新的技術の実用化

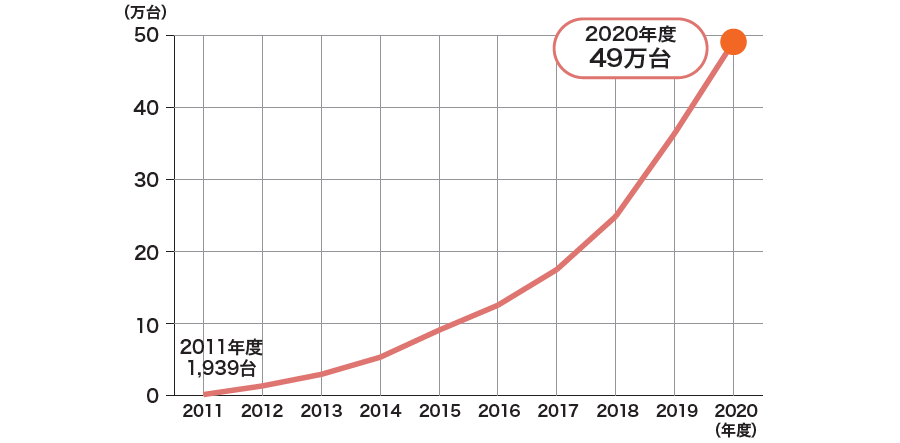

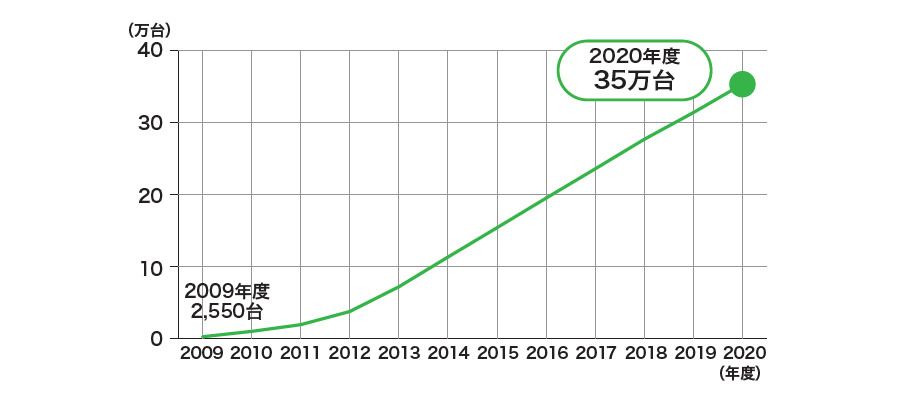

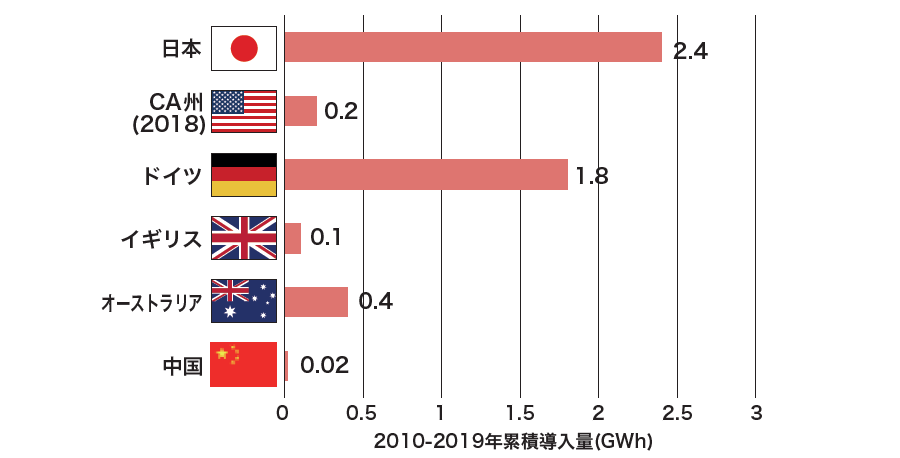

イノベーションにおいて重要なことは、新しい技術をいかに実用化し、普及させていくかにあります。現在、実用化が進んでいる技術のひとつに、燃料電池や「エネファーム(家庭用燃料電池)」などの蓄電システムがあります(「あらためて知る『燃料電池』~私にもできるカーボンニュートラルへの貢献(前編)」参照)。燃料電池やエネファームの普及拡大において、日本は蓄電システムの技術開発と普及が世界でもっとも進んでいる国です。水素を活用するエネファームは、2009年に世界に先がけて日本で販売が開始され、2021年6月時点で40万台以上が普及しています。今後はコスト削減をはかりながら、燃料電池の持つポテンシャルを最大限活用できる環境整備を目指していきます。

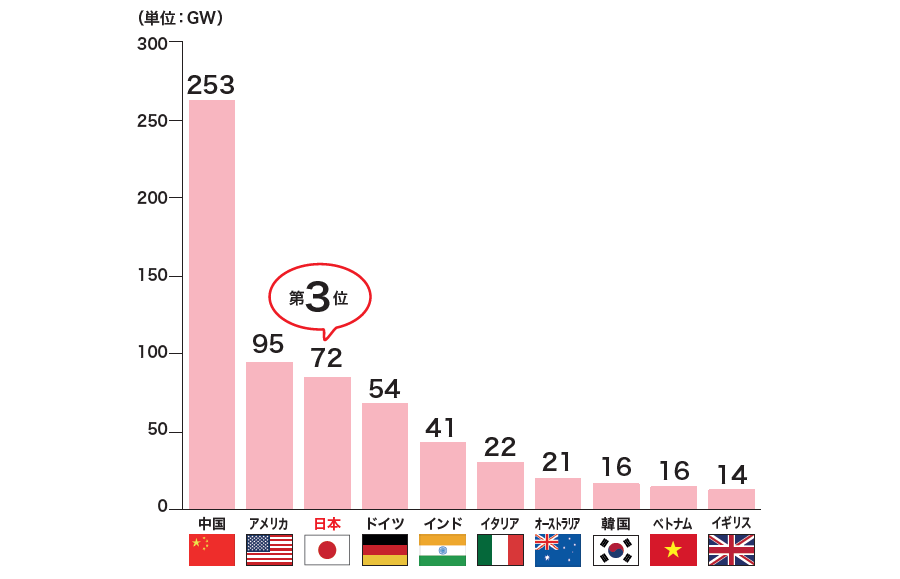

主要市場の家庭蓄電システムの導入実績

このほかにも、CO2削減のためのさまざまな技術が開発されています。柔軟で軽量、高効率の「次世代型太陽電池」、大気中からCO2を直接分離・回収する「DAC技術」、バイオマス原料をもとに製造される航空燃料(バイオジェット燃料)、ガスの脱炭素化に貢献する「メタネーション技術」などです。多様な分野でさまざまな技術の実用化が進むことで、CO2のさらなる削減が期待できます。

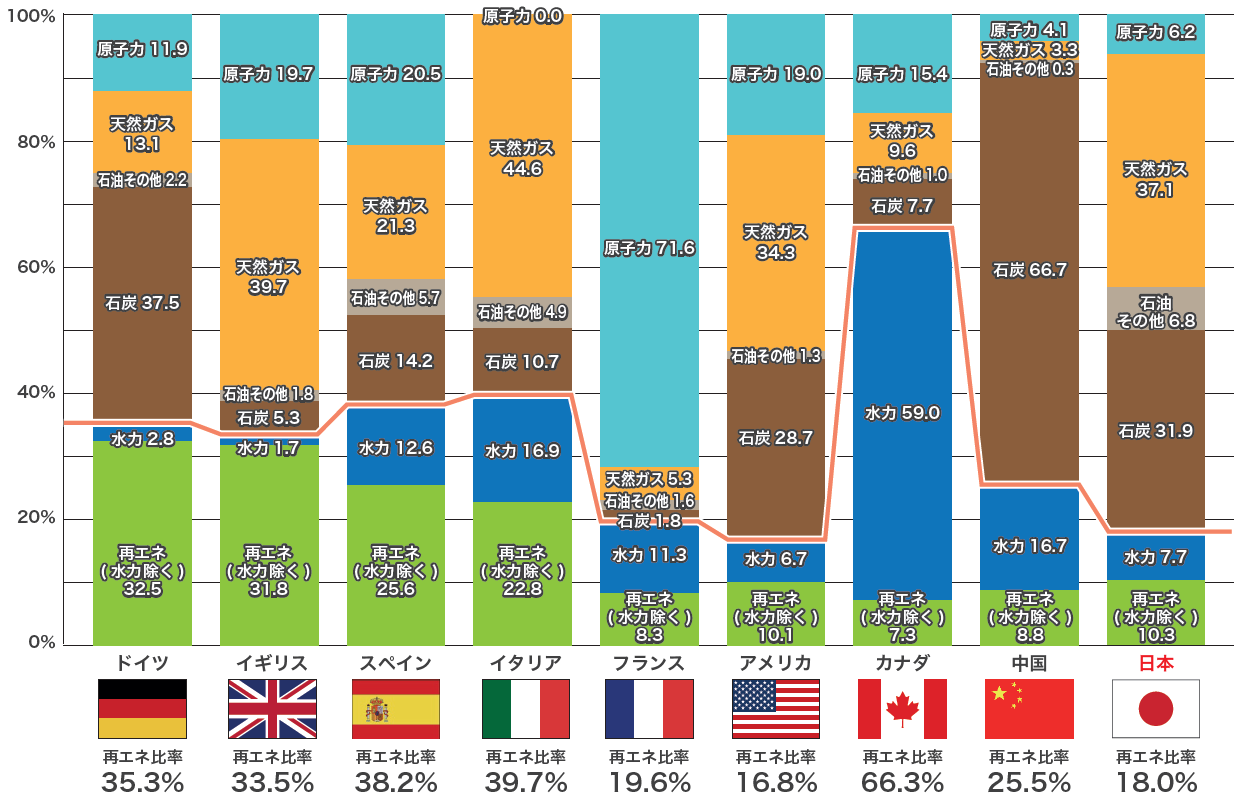

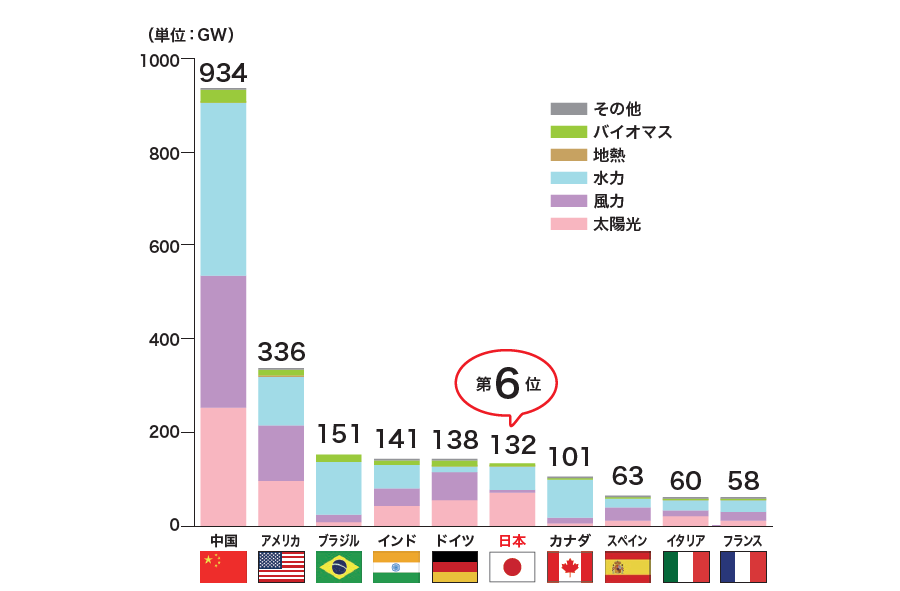

再生可能エネルギー(再エネ)の拡大

世界中で導入が進む再エネも、カーボンニュートラルに欠かせないエネルギーです。加えてエネルギー自給率が低い日本では、再エネの導入拡大はエネルギーの自給率向上にも貢献できます。日本では、FIT制度を導入した結果、再エネ発電設備の導入容量は世界第6位、太陽光発電に限って見ると導入量は世界第3位にまで拡大しました。(ともに2020年実績)。しかし、発電電力量に占める再エネ比率で言えば、2011年度の約10%から2020年度約20%まで拡大したものの、主要国と比べると低い割合となっています。

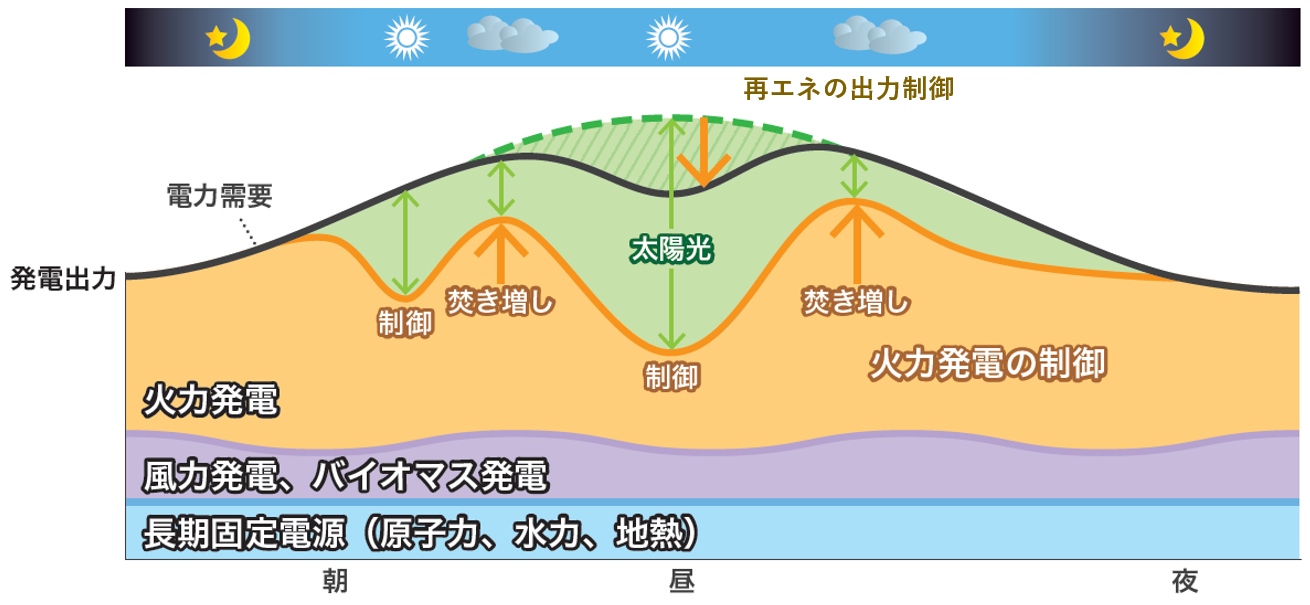

今後も導入拡大を目指している再エネですが、これだけで必要なエネルギーをまかなうことはできません。電気を安定して使うには、常に発電量(供給)と消費量(需要)を同じにする必要があります。再エネは季節や天候によって発電量が大きく変動するエネルギーで、安定供給のためには、火力発電などの出力(発電量)が調整できる電源と一緒に使う、あるいは蓄電池などのエネルギーを蓄積する手段と組み合わせて使うことが必要です。すでに、需要の少ない日における再エネの余剰電力が問題となっており、今後どのように需給のバランスをとっていくのかは重要な課題です。

最小需要日(5月の晴天日など)の需給イメージ

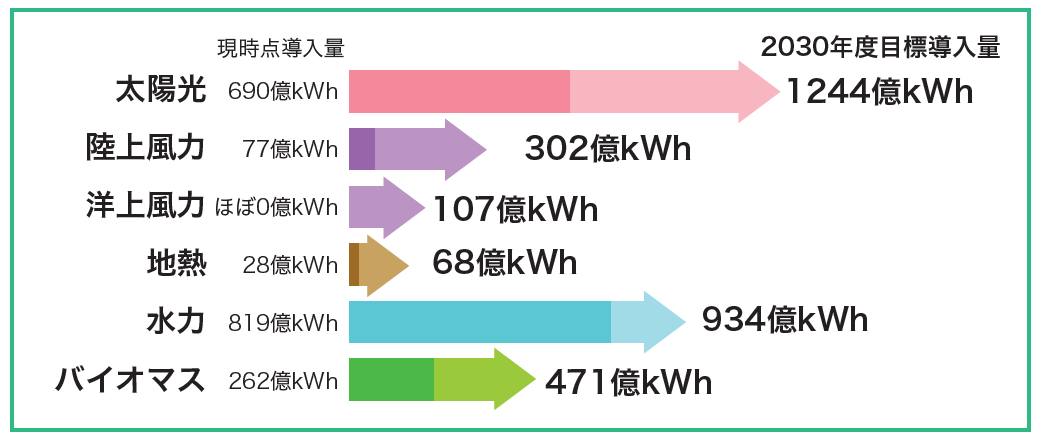

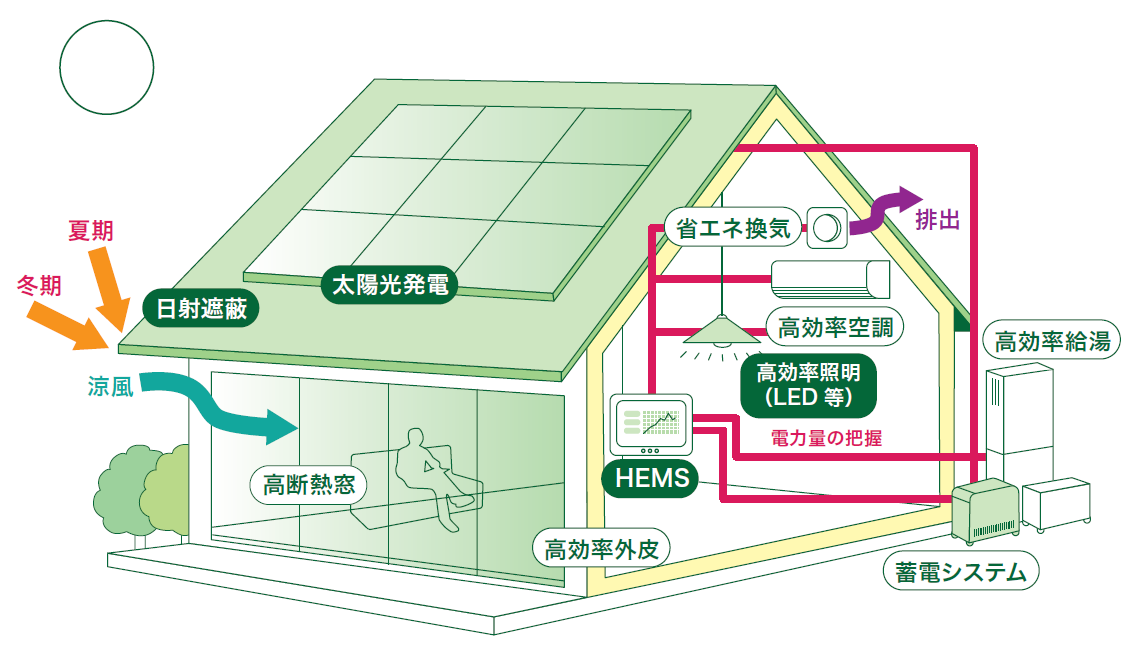

こうした課題解決のためにも、多様なエネルギー源をバランスよく活用することが重要です。2030年度の目標値では、3,300〜3,500億kWhの再エネ導入を目指しています。再エネの導入を最大化するために、太陽光発電だけでなく、風力発電を導入したり、新築住宅の「ZEH」(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス=高断熱化と効率的な設備システムの導入により、大幅な省エネを実現した上で、太陽光発電など再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅)化を進めていきます。同時に、災害などの安全面の不安や環境への影響などを最小化する対策を進めていきます。

2030年度エネルギーミックスにおける再エネの目標導入量

再エネの大量導入には「電力系統」の問題も解決していかねばなりません。再エネを系統につなぐまでに時間がかかる、つなぐための費用負担が大きいといった課題です。その解決策のひとつとして、系統をムダなく使う「ノンファーム型接続」などの取り組みがおこなわれています(「再エネをもっと増やすため、『系統』へのつなぎ方を変える」参照)。

原子力発電の状況

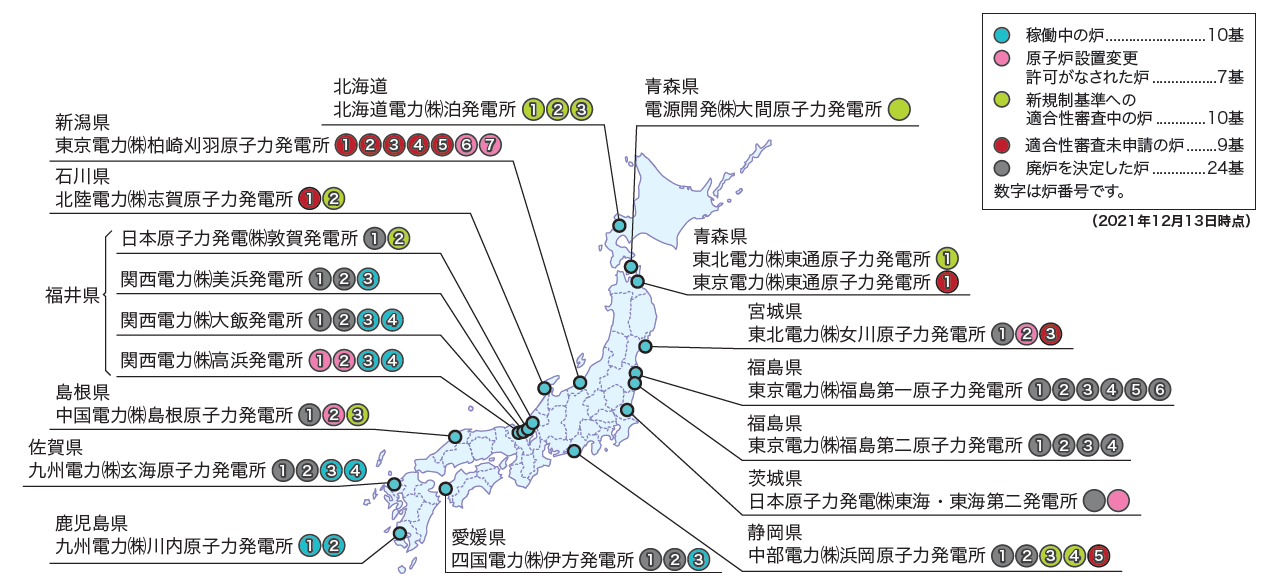

資源にとぼしい日本で、電力の安定供給やコストの引き下げ、温室効果ガスの排出抑制を実現するために、欠かすことのできない電源と考えられているのが原子力発電です。2011年の東日本大震災以降、停止している原子力発電所もありますが、再稼働にあたっては、安全性の確保を大前提に、原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認めた場合には、その判断を尊重し、地元の理解を得ながら再稼働を進めるというのが政府の方針です。

日本の原子力発電所稼働状況

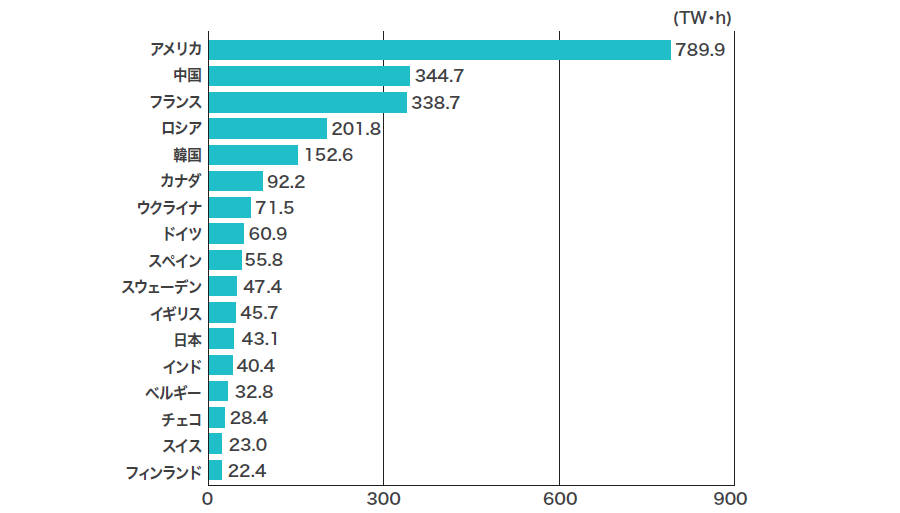

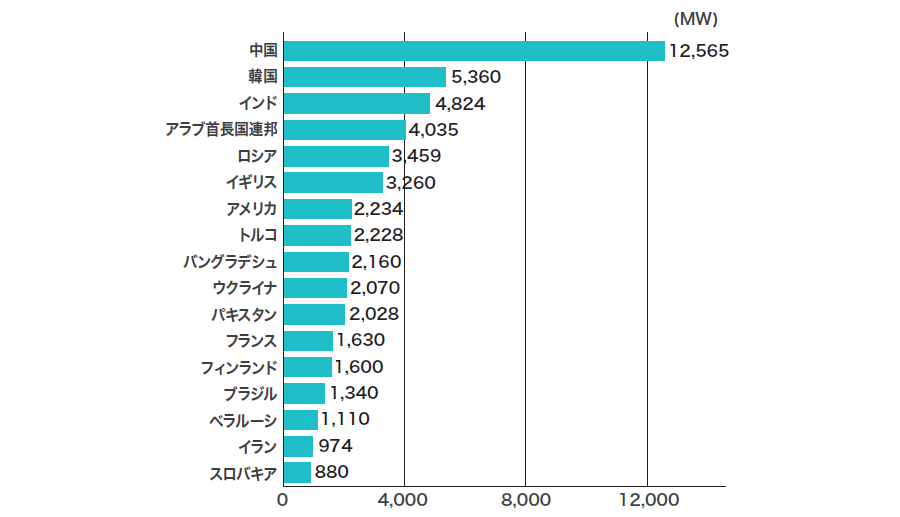

世界においても原子力発電を重要視する国は多く、発電量実績ではアメリカ、中国、フランス、ロシア、韓国などが上位です。また建設中の原子力発電は中国に多く、韓国やインドが続いています。今後は、こうした国々で原子力発電が増えていくと考えられます。

世界の原子力発電 発電量(2020年)

(出典)IAEA「 Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050 REFERENCE DATA SERIES No. 1 2021 Edition」

建設中の原子力発電容量(2020年)

(出典)IAEA 「Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050 REFERENCE DATA SERIES No. 1 2021 Edition」

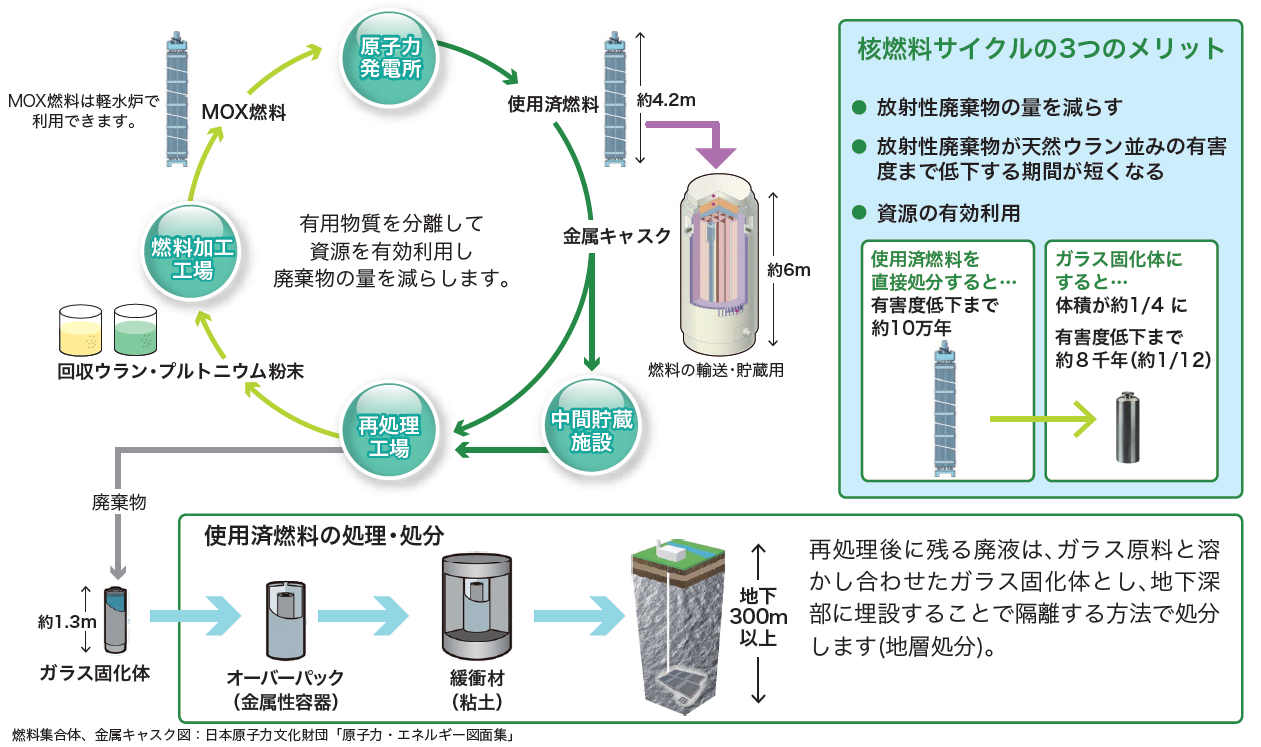

資源の有効活用のために、日本は原子力発電所の使用済燃料を再処理し、回収したウランとプルトニウムを再利用する「核燃料サイクル」を推進しています。核燃料サイクルには、放射性廃棄物の量を減らし、廃棄物の有害度が低下する期間を短くする、資源の有効活用ができるなどのメリットがあります(「核燃料サイクルの今」参照)。

核燃料サイクルと地層処分

また、原子力発電から生じる高レベル放射性廃棄物の最終処分についても議論していく必要があります(「北欧の『最終処分』の取り組みから、日本が学ぶべきもの①」参照)。そのために、全国の地層を科学的に調べた「科学的特性マップ」の公表や、地層処分のしくみや日本の地質環境などについて理解を深める取り組みをおこなっています(「『科学的特性マップ』で一緒に考える放射性廃棄物処分問題」参照)。実際に最終処分に必要な条件を満たすかどうかはさらに綿密な調査が必要なため、文献調査などをおこなって確認していくことになります(「最終処分地を選ぶ時の「文献調査」ってどんなもの?」参照)。

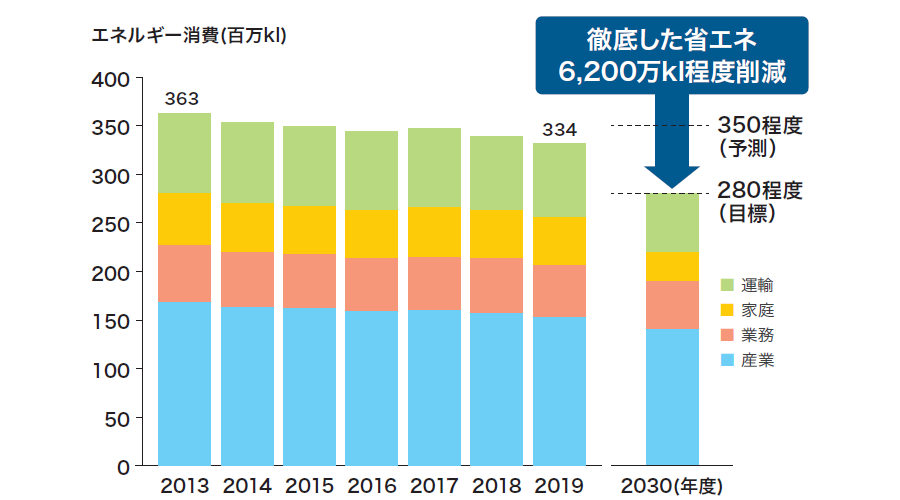

徹底した省エネ

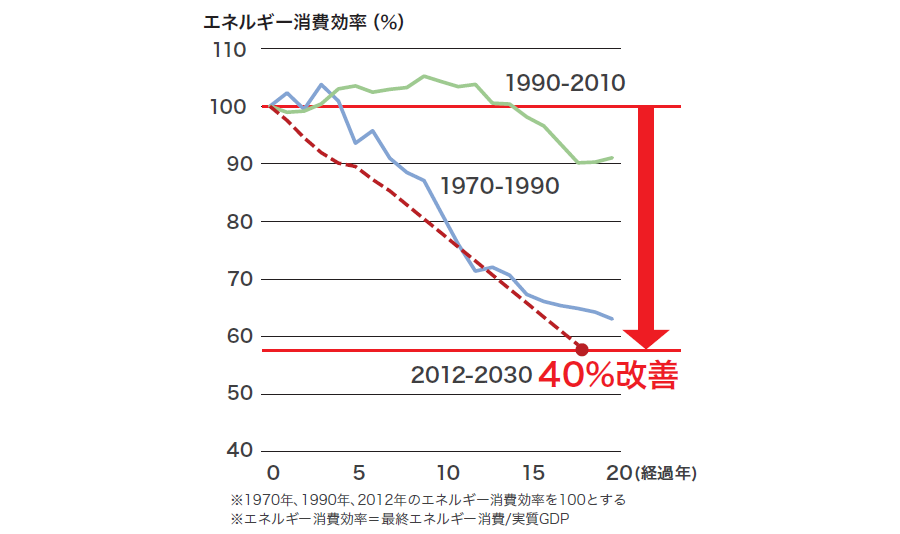

日本における省エネの取り組みはかなり進んでいますが、さらにエネルギー消費効率を高めるために、2030年の省エネによる削減目標量を6200万kl程度まで拡大しました。この目標を達成するために、2012〜2030年のエネルギー消費効率は、過去にない高い水準である40%程度の改善を目指すことになります。

エネルギーミックスにおける最終エネルギー需要

(出典)資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、内閣府「国民経済計算」、日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済 統計要覧」を基に資源エネルギー庁作成

エネルギー消費効率の改善

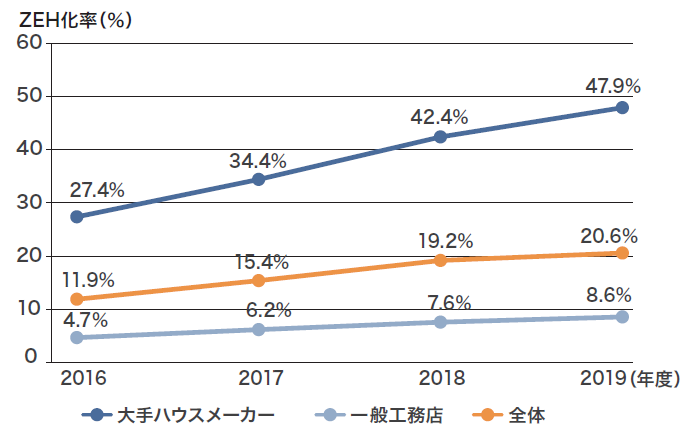

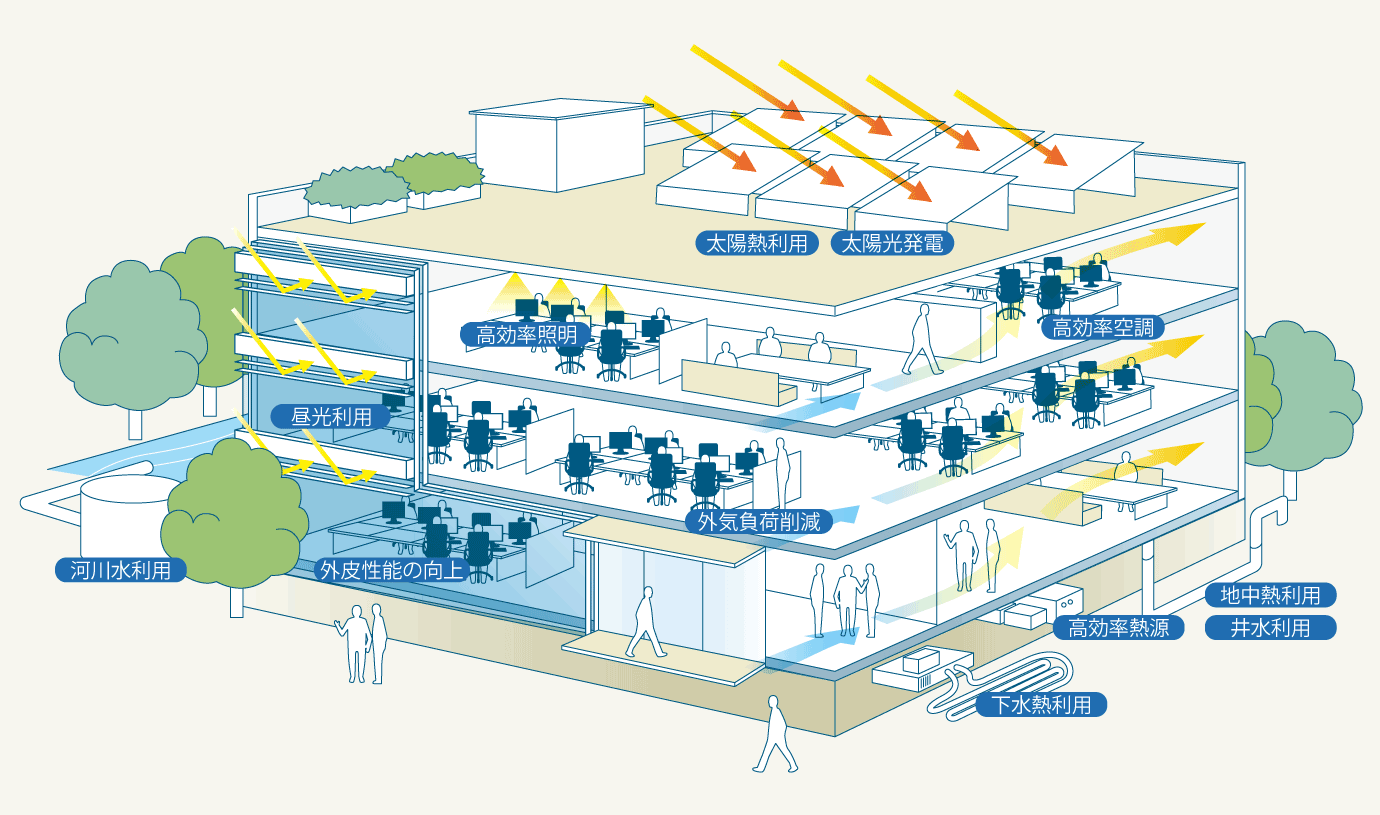

省エネの対象となるのはあらゆる分野で、産業・業務・家庭・運輸などそれぞれの部門で実行可能な省エネの取り組みを進めていきます。業務・家庭部門では、「ZEH」、「ZEB」(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル=建築設計によるエネルギー負荷の抑制や自然エネルギーの積極的な活用、高効率な設備システムの導入などにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物)の導入強化が進められており、2030年度以降に新築される住宅・建築物については、ZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能を確保することを目指しています。

新築注文住宅のZEH化率の推移

ZEH解説図

ZEB解説図

エネルギー問題は一面から見ただけでは分かりにくい、あるいは解決できない課題がたくさんあります。多様なエネルギーの最新の状況を知ることで、これからの日本と日本のエネルギーについて考えてみましょう。

日本のエネルギーについてさらに詳しい情報が「日本のエネルギー2021」に掲載されていますのでご覧ください。なお、グラフの数値は、この記事のデータが最新のものです。

- 詳しく知りたい

- 日本のエネルギー2021

お問合せ先

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑥:エネルギーの安定供給を支える化石資源のこれから

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)