2024―日本が抱えているエネルギー問題(後編)

GX実現に向けたイノベーション

日本では、エネルギーの安定供給、経済成長、脱炭素(温室効果ガス:GHGの排出削減)を同時に実現するためのGX(グリーントランスフォーメーション)を推進しています。GXを実現するためには、脱炭素効果の高い電源(電気をつくる方法)を導入する必要があります。その実現のためのイノベーションについてご紹介しましょう。

①次世代の再エネ(ペロブスカイト太陽電池・浮体式洋上風力発電)

ペロブスカイト太陽電池は軽量で柔軟なことから、ビルの壁面を活用することなどによって、設置場所を拡大できます。

浮体式洋上風力発電は、風車の基礎を海底に直接固定せず、洋上に浮いた状態で発電するため、水深の深い海域でも設置できるので、今後の拡大が期待されます。

②水素・アンモニアなどの次世代エネルギー

水素は、石炭やガスなどの資源から製造でき、環境負荷が低いため、水素の大規模供給や国際的なサプライチェーンの構築、燃料電池自動車や家庭用燃料電池の導入などの利活用を推進しています。

アンモニアは、水素キャリア(輸送媒体)としての利用が可能で、既存のインフラを活用できるため 、安価に製造・利用できます。石炭火力発電の混焼燃料、船舶用燃料として技術開発が進められています。

このほか、水素とCO2から製造される合成メタン、船舶や航空などで活用できる合成燃料、植物や廃油などから製造されるバイオ燃料も、低炭素な次世代エネルギーとして期待されています。

③CO2の回収・有効利用・貯留技術

「CCUS」とは、鉄、セメント、化学、石油精製といった、脱炭素化が難しい産業や発電所などで発生したCO2を分離回収し、地中に貯留し、または有効活用することで、脱炭素化を実現できる技術のことをいいます。

このうち、CO2を資源として捉え、素材や燃料などへ再利用する技術「CCU/カーボンリサイクル」については、技術開発・社会実装、国際展開、CO2サプライチェーン構築を推進しています。

「CCS」は、発電所や製鉄所などから排出されたCO2を分離して集め(回収)、地中深くに貯留する技術です。2030年までに年間貯留量600〜1200万トンの確保を目指しています。

④イノベーションの実用化(蓄電システム・燃料電池の普及拡大)

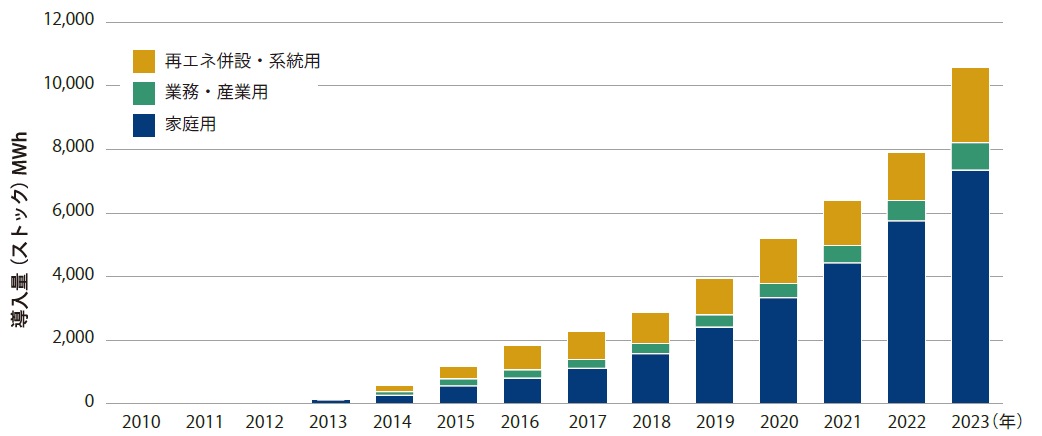

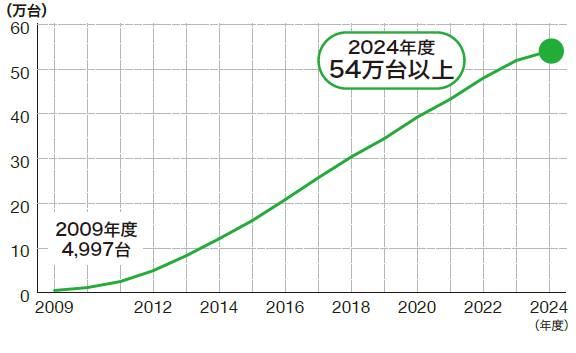

国内の定置用蓄電システム(固定の場所に設置する蓄電池)の導入量は年々増加しています。「エネファーム」(水素を活用する家庭用燃料電池)を含む燃料電池についても普及拡大が進んでおり、2024年度では普及台数が54万台以上となっています。

国内のエネファーム普及台数

(出典)コージェネ財団

このほかにも、CO2排出量がほぼゼロの地熱発電や、石炭のかわりに水素を使用することでCO2を出さない製鉄技術の導入、バイオマス資源からつくるグリーンLPガス、CO2を再利用したコンクリートやプラスチック原料の製造、電子デバイスの電気配線を光回線に置き換えることで省エネ化をはかる光電融合など、さまざまな技術の実用化でCO2削減に取り組んでいます。

CO2削減に向けたさまざまな技術の実用化

再エネの導入拡大

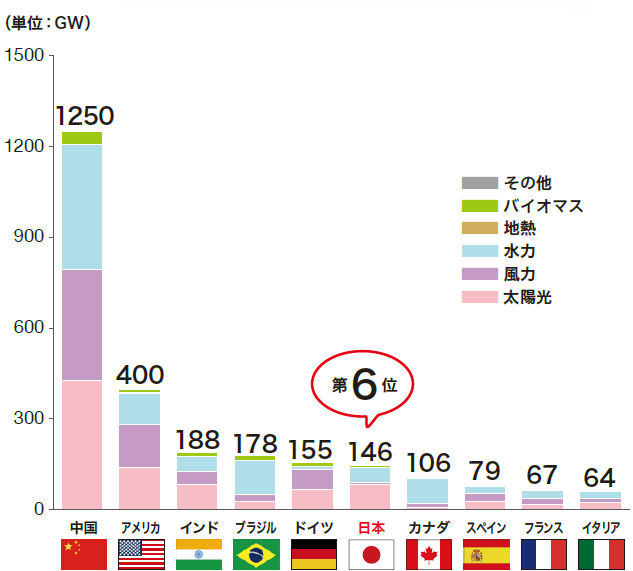

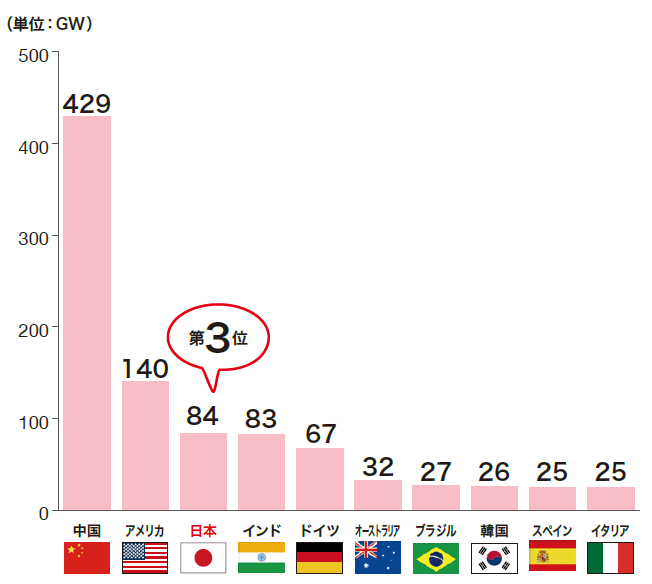

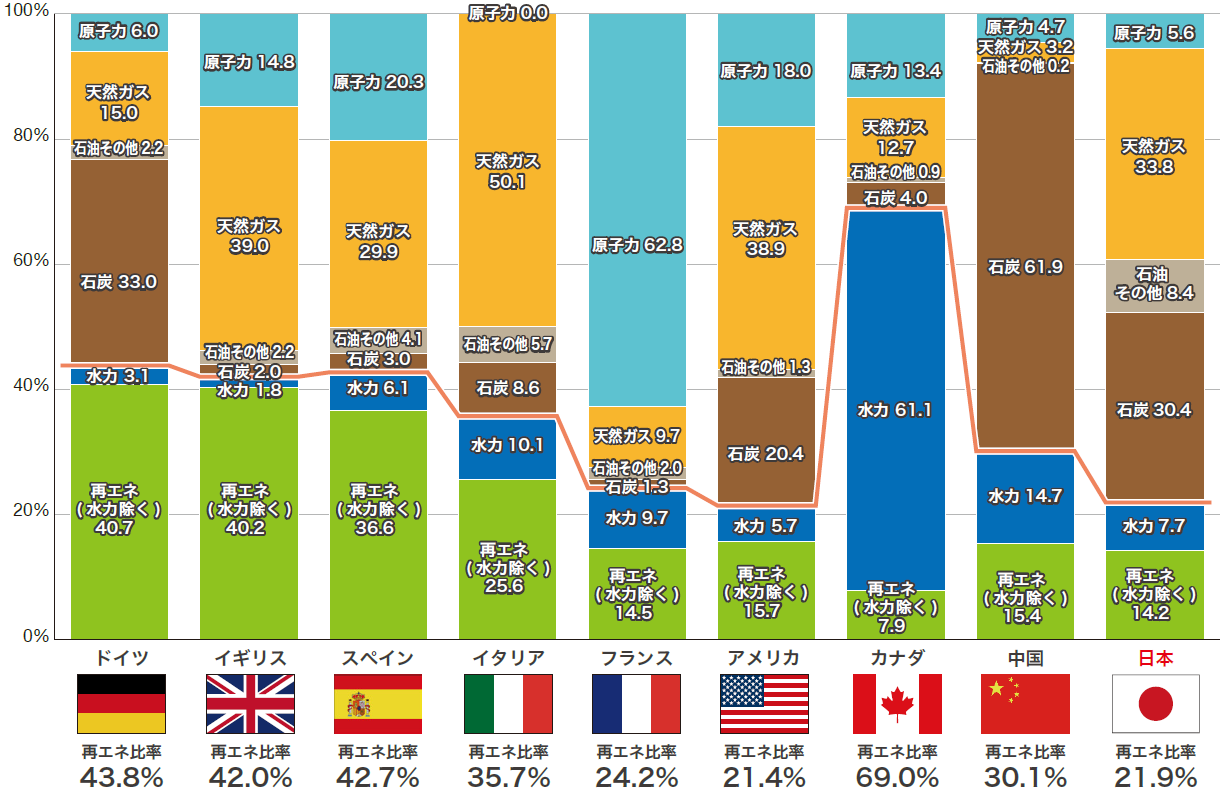

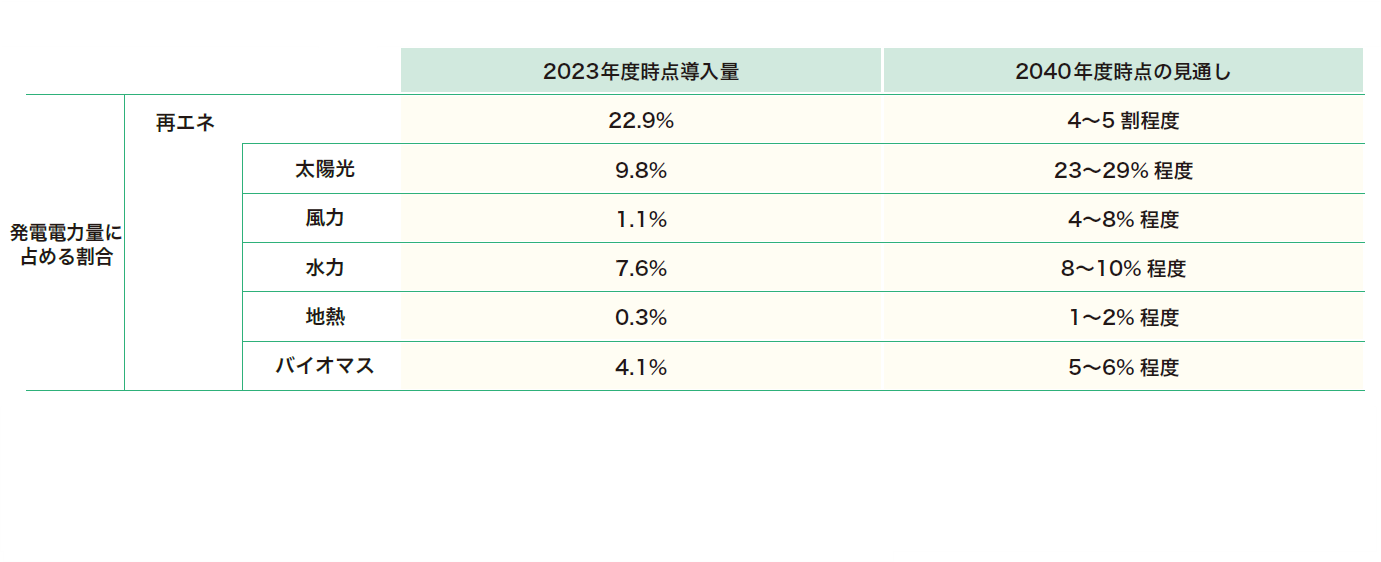

日本の再エネ電力比率は2022年度で約21.9%となっており、毎年導入量は増えています。再エネ発電設備容量は世界第6位で、太陽光発電は世界第3位です。国土面積あたりの太陽光導入容量は主要国の中で最大級となっています。

主要国の発電電力量に占める再エネ比率の比較( 発電電力量に占める割合)

(出典)IEA「Market Report Series - Renewables 2023(各国2022 年時点の発電量)」、IEA データベース、総合エネルギー統計(2022 年度確報値)などより資源エネルギー庁作成

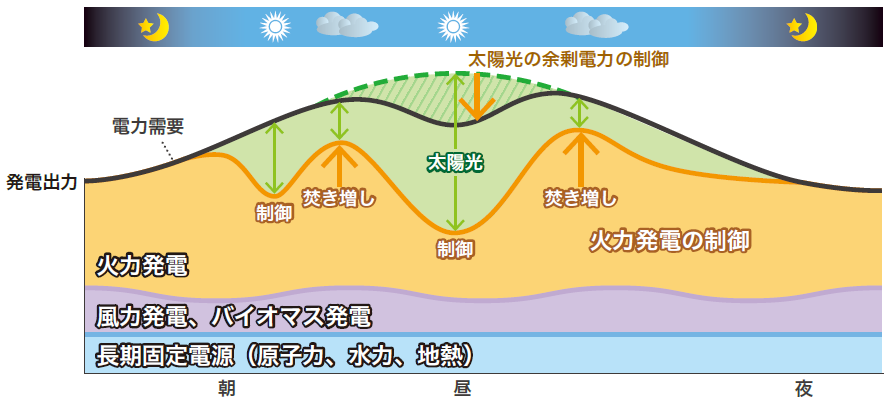

電気を安定して使うには、発電量(供給)と消費量(需要)を常に同じにしておく必要があります。再エネは季節や天候によって発電量が変動するため、電力の安定供給には火力発電など発電量が調整できる電源や、蓄電池と組み合わせて使う必要があります。

最小需要日(5月の晴天日など)の需給イメージ

今後再エネを主力電源とするため、建設物に対する太陽光発電の導入強化、新築住宅のZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス:断熱性能を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネを実現した上で、再エネを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目的とした住宅)目標の達成、次世代再エネの技術開発、再エネ導入拡大に向けた系統増強とともに、事業規律の強化を通じて、地域と共生した再エネの最大限の導入を進めていきます。

再エネの導入量・見通し

(出典)総合エネルギー統計(2023年度速報値)を基に資源エネルギー庁作成

福島の復興と廃炉

東京電力福島第一原発の廃炉は世界的にも前例のない困難な作業ですが、中長期ロードマップにもとづいて、安全かつ着実に取り組みを進めています。

①廃炉

1-4号機は安定した状態を維持しています。使用済燃料プールからの燃料取出しについては、3・4号機で完了しており、1・2号機では取り出しに向けた準備作業をおこなっています。「燃料デブリ」(溶けた燃料が構造物と混ざりながら固まったもの)の取り出しについては、2024年11月、2025年4月の2回に渡り、2号機での試験的取り出しに成功し、現在分析作業を進めています。取り出し作業の経験や、分析により得られる知見、研究開発の動向などを今後の廃炉作業に活かしつつ、廃炉の完遂に向けて、安全かつ着実に対策を進めていきます。

②汚染水・処理水対策

東京電力福島第一原発で1日に発生する汚染水の量は、雨水の浸透を防ぐための敷地舗装(フェーシング)などの対策により、以前の8分の1程度に低減しています。発生した汚染水は、「ALPS(多核種除去設備)」などの浄化設備で処理してタンクに貯蔵しています。「ALPS処理水」(放射性物質を含む水を、ALPSで浄化処理した結果、トリチウム以外の核種について、環境放出の際の規制基準を満たす水)は2023年8月に海洋放出を開始しました。また、ALPS処理水を海洋放出する前に海水で大幅に薄め、トリチウムについても安全基準を満たした上で、放出する総量も管理して放出しています。薄めた後のトリチウムの濃度は、国の定めた安全基準の40分の1(WHO飲料水基準の約7分の1)未満です。これまでのモニタリング結果や国際原子力機関(IAEA)による評価などから、ALPS処理水の海洋放出は、人や環境への影響がなく、安全におこなわれていることが確認されています。

- 詳しく知りたい

- みんなで知ろう。考えよう。ALPS処理水のこと

③福島の復興に向けた動き

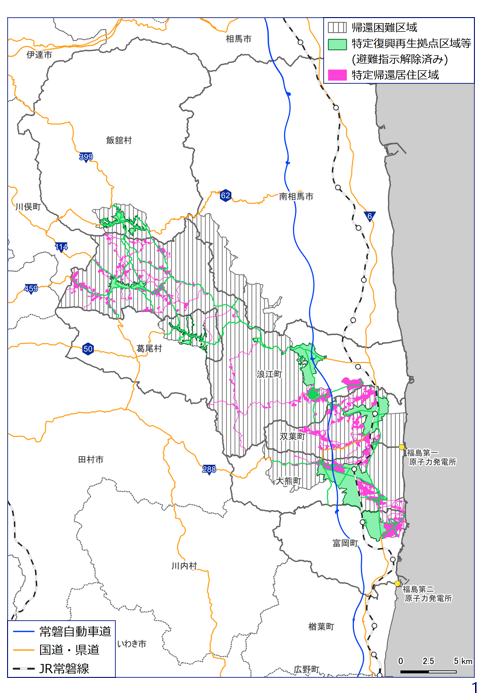

現在「帰還困難区域」以外では、すべての地域で避難指示が解除されています。帰還困難地域については、「特定復興再生拠点区域」制度を設け、2020年3月のJR常磐線全線開通に合わせて駅周辺を先行解除。2022〜23年にかけて6町村(葛尾村、大熊町、双葉町、浪江町、富岡町、飯館村)の特定復興再生拠点区域全域の避難指示が解除されました。特定復興再生拠点区域外については、2023年に「福島復興再生特別措置法」を改正して、帰還意向のある住民の帰還とその生活の再建をめざす「特定帰還居住区域」制度が創設されました。2020年代をかけて、帰還意向のある住民の方々が帰還できるよう取り組みを進めます。

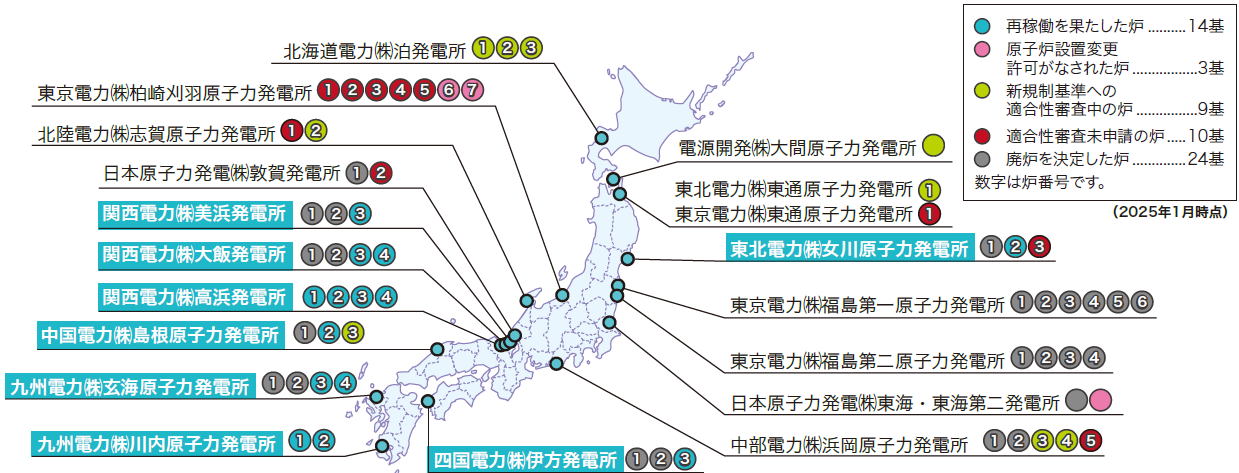

原子力発電

日本の原子力発電は、2025年1月時点で、14基稼働しています。今後も安全性を最優先に考え、原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認めた場合のみ、地元の理解を得ながら再稼働を進めていきます。

日本の原子力発電所稼働状況

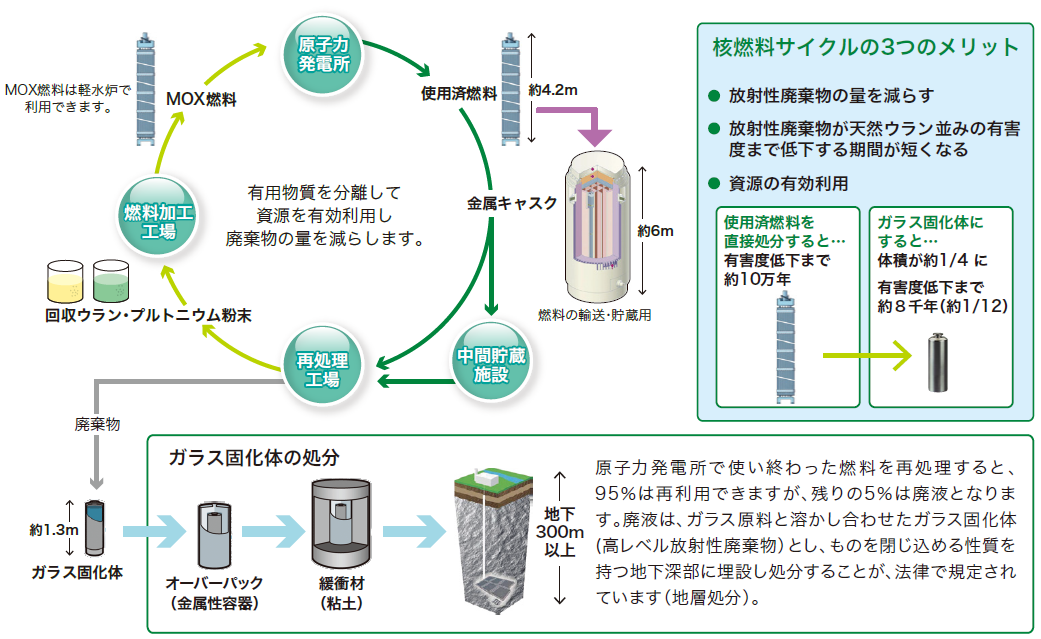

日本では、原子力発電所の使用済燃料(「使用済核燃料を有効活用!『核燃料サイクル』は今どうなっている?」 参照)を再処理し、回収されるウランとプルトニウムを再利用する「核燃料サイクル」を推進しています。核燃料サイクルには「資源の有効利用」、「放射性廃棄物の減容化」、「有害度低減」などのメリットがあります。再処理をおこなうことで、使用済燃料の約95%を再利用することができ、残りの約5%は廃液となります。この廃液はガラス原料と溶かし合わせてガラス固化体(高レベル放射性廃棄物)とし、地下深くに埋めて処分すること(地層処分)が法律で規定されています。

放射性廃棄物を地層処分するための最終処分地の選定は、高レベル放射性廃棄物がすでに存在している日本において、必ず解決しなければならない問題です。地層処分のしくみや日本の地質環境などについて理解を深めてもらうため、2017年に「科学的特性マップ」を公表し、全国各地で対話活動をおこなっています(「『科学的特性マップ』で一緒に考える放射性廃棄物処分問題」 参照)。2025年2月時点では、北海道の寿都町および神恵内村、佐賀県の玄海町の3町村で、処分地選定の第1段階である文献調査を実施しています(「最終処分地を選ぶ時の『文献調査』ってどんなもの?」 参照)。

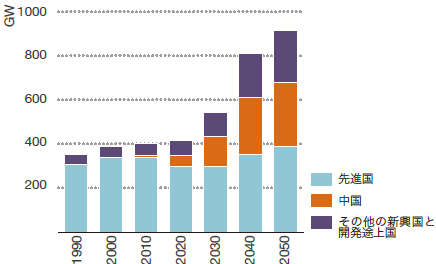

原子力発電の活用は、エネルギー安全保障の確保やCO2排出削減の観点から、世界的な潮流となっています。IAEAによれば、2050年までに世界の原子力発電の設備容量が現在の2倍以上に達するという予想もあります。データセンターなどで電力需要が増加する見通しを背景に、米国の主要テック企業も原子力発電の活用を相次いで公表しています。

- 詳しく知りたい

- 世界で高まりを見せる原子力利用への関心 COP28でも注目

2050年ネットゼロシナリオにおける原子力発電容量

(出典)IEA(2023)「Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach」

省エネと非化石転換

エネルギー源の多くを輸入に頼る日本では、徹底した省エネルギー(省エネ)が欠かせません。これに加えて、化石燃料から非化石エネルギーへの転換や電化を進めることも重要です。

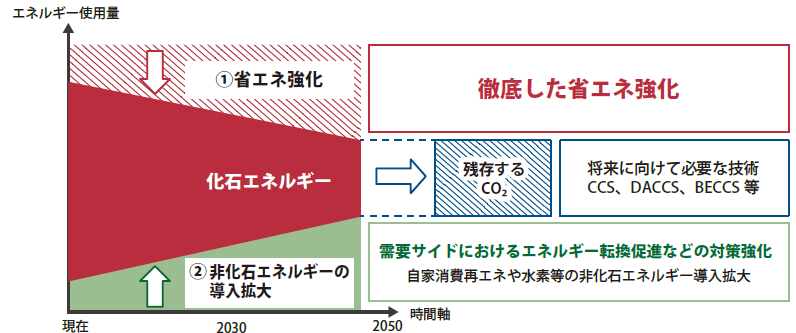

需要サイドのカーボンニュートラルに向けたイメージと取り組みの方向性

省エネ・非化石転換の取り組みとして、産業分野では、政府が省エネ設備の更新支援や、専門家による中小企業の「省エネ診断」の支援をおこなっています。地域の金融機関や省エネの支援機関とも連携しながら、産業分野での省エネの取り組みを促進していきます。

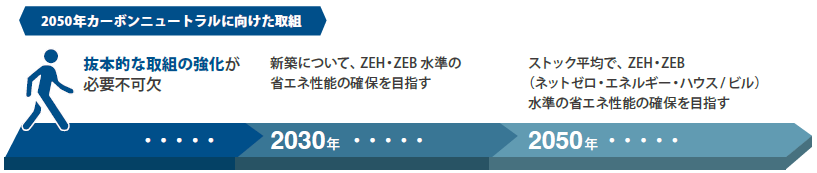

業務・家庭分野では、建物の省エネが期待されています。住宅・建築物は一度建築されると長く使われるため、省エネ性能の向上、再エネ導入などを進めることは効果的です。新築の住宅・建築物について、ZEH・ZEB(ネットゼロ・エネルギー・ビル)水準の省エネ性能を確保するための支援をおこなっていきます。また、デジタル化の進展にともなって、今後の増加が見込まれるデータセンターなどの効率改善も進めていきます。

住宅・建築物の取り組みの方向性

今後、世界でますます重要になるエネルギー。最新の情報を学び、これからの日本と日本のエネルギーについて一緒に考えていきましょう。

日本のエネルギーについて、さらに詳しい情報が「日本のエネルギー2024」に掲載されていますのでご覧ください。

- 詳しく知りたい

- 日本のエネルギー2024

お問合せ先

お問合せ先

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)

-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!