最新の「エネルギー白書2025」で日本と世界のエネルギー動向を知ろう!

私たちの生活や経済活動の基盤となるエネルギー。そのエネルギーをめぐる国内外の動向や、日本の取り組み、今後の方針などを紹介しているのが「エネルギー白書」です。ここでは、2025年6月に公開された「エネルギー白書2025」のポイントをわかりやすく解説します。

「エネルギー白書2025」の内容は?

「エネルギー白書2025」には、第1部として「エネルギーを巡る状況と主な対策」、第2部として「エネルギー需給に関して講じた施策の状況」の2テーマがまとめられています。なお、白書のほかにエネルギーに関する動向についてもホームページで紹介していますので、ぜひ、あわせてご覧ください。

- 詳しく知りたい

- エネルギー動向(2025年6月版)

「エネルギー白書2025」の第1部「エネルギーを巡る状況と主な対策」で取り上げられているのは、以下の3つのトピックです。

今回は、「福島復興の進捗」と「GX・2050年カーボンニュートラルの実現に向けた日本の取り組み」の2つのトピックについてご紹介します。

福島復興の進捗

福島の復興に向けて、東京電力福島第一原子力発電所では、廃炉に向けた取り組みが進んでいます。「燃料デブリ」(原子炉内の燃料が溶け、構造物と混じりながら冷えて固まったもの)のある1〜3号機の原子炉建屋内では、遠隔操作機器・装置などによる除染や原子炉内の調査を進めています。燃料デブリの取り出しは、世界にも前例がない、技術的な難易度の高い作業ですが、一歩一歩着実に作業を進めることが重要です。2024年9月には、2号機で燃料デブリの取り出しに着手し、同年11月、2025年4月と、試験的取り出しに成功しました。

また、「ALPS処理水」(ALPSで浄化処理した結果、トリチウム以外の核種について、環境放出の際の規制基準を満たす水)については、モニタリング結果や国際原子力機関(IAEA)による評価から、海洋放出の安全性が確認されています。2025年2月からは、放出が完了したタンクの解体に着手し、跡地には、燃料デブリ取り出し作業の関連施設の設置を予定しています。

タンクの解体のため、上部(天蓋)を撤去する様子

(出典)経済産業省

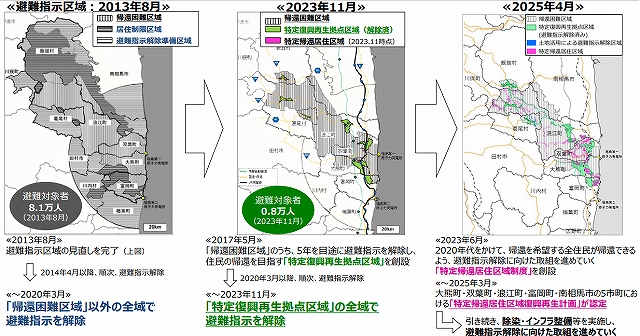

「帰還困難区域」(将来にわたって居住を制限するとされてきた区域)の避難指示解除に向けた取り組みも進んでいます。帰還を希望する全住民の帰還に向けた取り組みを進めていくため、2023年に創設された「特定帰還居住区域制度」に基づき、2025年3月までに大熊町・双葉町・浪江町・富岡町・南相馬市の復興再生計画が認定されました。また、2025年3月には、飯舘村の堆肥製造施設およびその周辺の農地と、葛尾村の風力発電事業用地について、居住を前提としない土地活用に向けた避難指示解除をおこないました。

避難指示の解除状況

新たな産業創出の取り組みも進展しています。福島県全体を、新しいエネルギー社会を先取りするモデルの創出拠点とする取り組み「福島新エネ社会構想」において、「加速化プラン2.0」が2024年9月に策定されました。このプランでは、2024年7月に完成した、再生可能エネルギー(再エネ)事業者が共同で使用できる共用送電線を活用し、再エネの導入をさらに拡大することや、「福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)」と連携した水素の社会実装の加速などを打ち出しています。

GX・2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組み

世界的にエネルギー情勢が大きく変化するなかでも、日本はGXの推進とカーボンニュートラルに向けて着実に取り組んでいます。

日本のエネルギーを取り巻く環境の変化

日本のエネルギーを取り巻く近年の環境変化として、「エネルギー白書2025」では以下の4つの変化を説明しています。

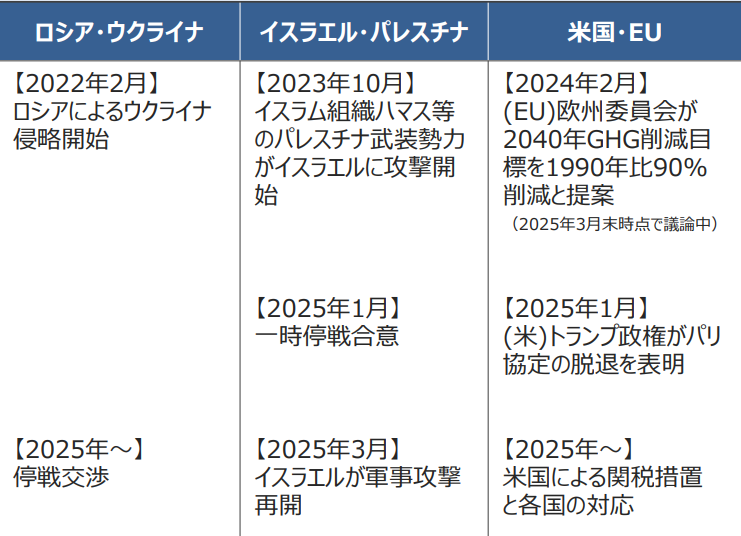

①ロシアによるウクライナ侵略などによる経済安全保障上の要請の高まり

ロシアによるウクライナ侵略以降、世界ではさまざまな変化が起きています。日本はエネルギーの自給率が15.3%と低く、海外からの輸入に頼る化石エネルギーがその大部分を占めていることから、世界の動向に大きく左右されます。そのため、エネルギー安全保障の確保に向けて万全を期す必要があります。

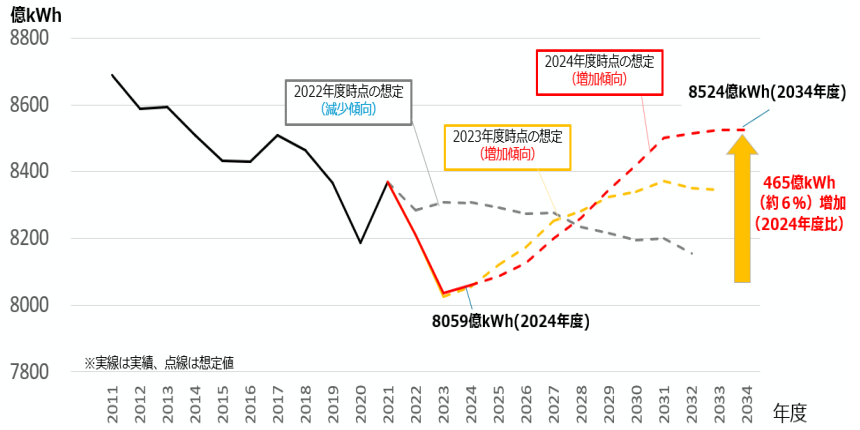

②DXやGXなどの進展に伴う電力需要増加の可能性

DX(デジタルトランスフォーメーション)やGXなどの進展にともなってデータセンターや半導体工場の新増設などが見込まれます。こうした新たな経済活動によって、日本の電力需要は省エネを見込んでも、なお増加に転じると見込まれており、必要となる脱炭素電源の供給が確保されるように万全の備えをおこなうことが重要です。

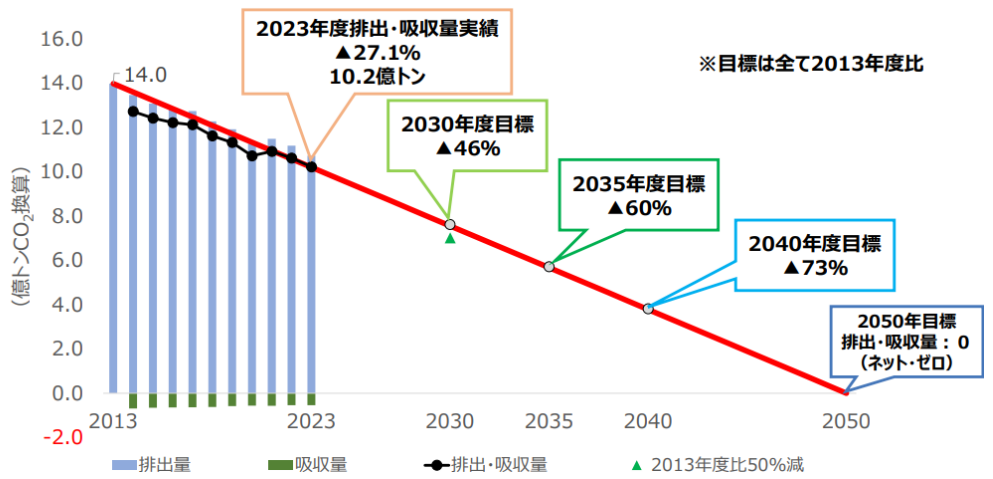

③気候変動の野心維持と現実的かつ多様な対応

日本も含め各国では、「パリ協定」(「今さら聞けない『パリ協定』 ~何が決まったのか?私たちは何をすべきか?~」参照) の1.5℃目標と整合的で、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた野心的な目標を堅持しています。同時に、経済性や安定供給との間でバランスを取る現実路線への転換も見受けられ、多様な対応が必要となっています。

④エネルギー政策と産業政策の一体化

世界各国で、エネルギー政策と産業政策の一体化が進んでいます。たとえば、EUでは、クリーンエネルギー技術の生産拡大のための支援策を盛り込んだ「ネットゼロ産業法」(2024年2月)を策定し、域内のクリーン産業支援を強化しています。日本でも、「第7次エネルギー基本計画」と同日に「GX2040ビジョン」が閣議決定され、脱炭素電源の活用やGX関連産業の支援などが進められています。

こうした環境変化をふまえ、「エネルギー白書2025」では、日本の今後の取り組みの例として、以下のトピックが紹介されています。

電力と通信を効果的に連携――「ワット・ビット連携」の推進

DX・GXを踏まえたエネルギー・産業政策の取り組みの一つが、「ワット・ビット連携」です。

「ワット・ビット連携」は、電力の単位「ワット」と通信の単位「ビット」を結びつけた造語です。電力インフラと通信インフラを効果的に連携させることで、電力系統と通信基盤を一体的に整備し、最適な社会基盤を築くことを目的としています。

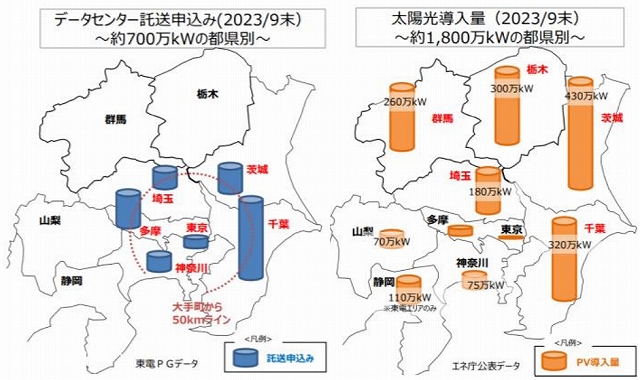

こうした取り組みの背景として、AIの活用などによるDXの進展にともなってデータセンターが急増し、電力需要の大幅な増加が見込まれることがあります。現状では、データセンターはデータ消費地である都市部近郊に集中しており、このままでは需要の増加による電力のひっ迫が懸念されます。

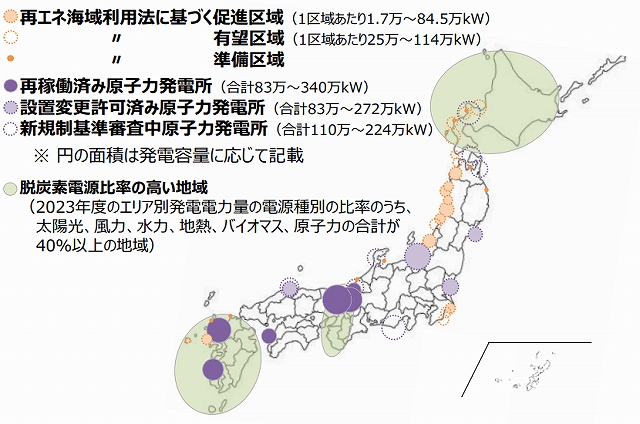

また、カーボンニュートラルに向けては、脱炭素電源の確保が不可欠です。しかし、脱炭素電源が豊富な地域は全国に偏在しており、データセンターの立地と離れているのが現状です。両者の距離が遠いと送電網の整備も必要となり、コストや時間がかかります。

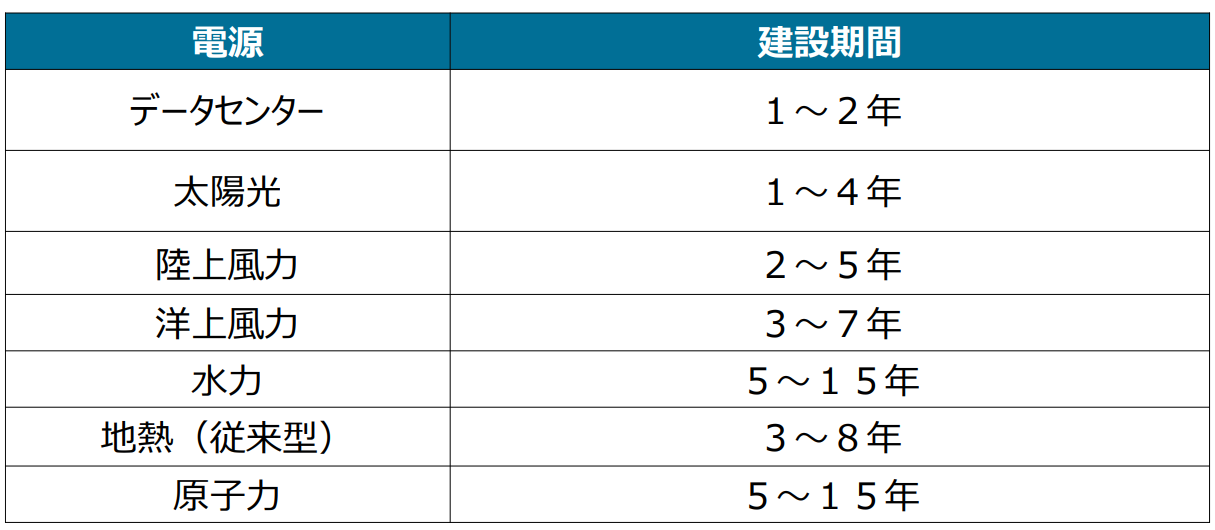

新たな脱炭素電源を整備するにしても、一般に、電源のほうがデータセンターよりも建設のリードタイム(工程の開始から終了までの所要期間)が長くなる傾向があります。とりわけ、DXやGXなどの取り組みを今後進展させていくタイミングでは、脱炭素電源への需要の規模や、需要が顕在化するタイミングは予測が難しいことから、需要と供給にギャップが生まれやすくなります。

データセンターと脱炭素電源の建設期間

(出典)IEA「Energy and AI」(2025)より経済産業省作成

そこで、電力インフラと通信インフラを効果的に連携させる前述の「ワット・ビット連携」が必要となってきます。2025年3月、官民の関係者による連携・強調の場として、「ワット・ビット連携官民懇談会」を立ち上げました。ここでは、ワット・ビット連携に向けた効果的な方策の検討がおこなわれ、2025年6月に、今後の検討の方向性が取りまとめられました。

次世代エネルギー革新技術の推進

エネルギー安定供給・経済成長・脱炭素を同時に実現して、2050年カーボンニュートラルをめざすためには、日本企業が持つ次世代エネルギー革新技術について、飛躍的なイノベーションに取り組み、それをビジネスにつなげることが欠かせません。白書では、以下のようなイノベーションが具体例として紹介されています。

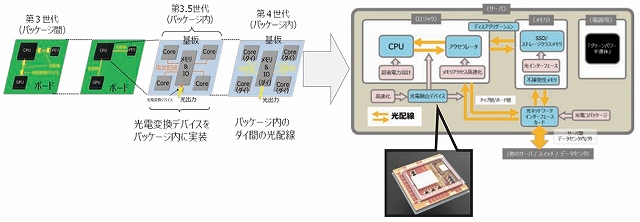

①光電融合技術

光電融合技術とは、データ処理や通信に、電気信号の代わりに光信号を使うことで、大容量・低遅延・低消費電力を実現する技術です。光電融合デバイスの開発競争が国際的に激化する中で、日本は高温耐性・長期信頼性の点で世界をリードしており、「IOWN構想」(NTTが提唱する、光技術を中心とした次世代の通信インフラ構想)と連携したさらなる差別化と、世界に先駆けた量産体制構築によって、早期の市場獲得が期待されます。

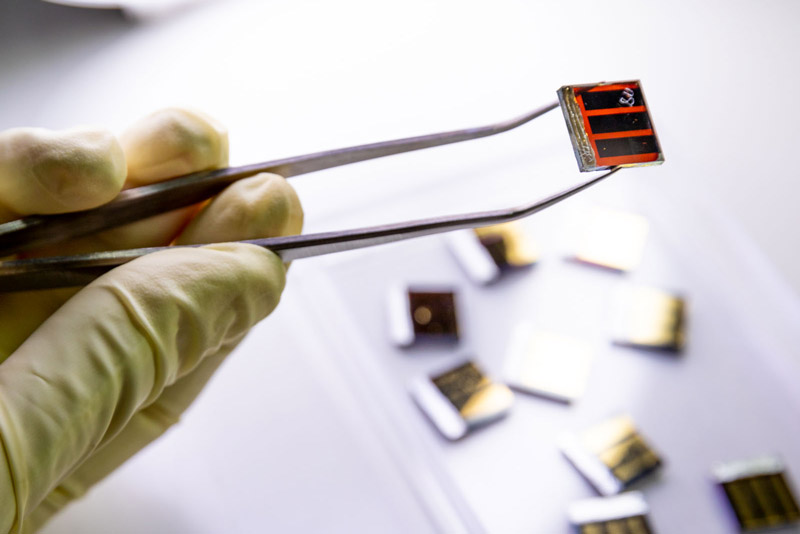

②ペロブスカイト太陽電池

ペロブスカイト太陽電池は、従来のシリコン型太陽電池と比較して、軽量で柔軟といった特長をもつ日本発の次世代型太陽電池で、従来は設置が難しかった耐荷重性の小さい屋根や壁面などへの導入が可能です。国際的にペロブスカイト太陽電池の開発競争が激化する中、日本は製品化のカギとなる耐久性・大型化で技術的に世界をリードしており、今後はさらなる耐久性や発電効率などの向上に向けた技術開発と、世界に引けをとらない量産技術の構築が必要です。

大阪・関西万博 夢洲第1交通バスターミナル

(出典)積水化学工業

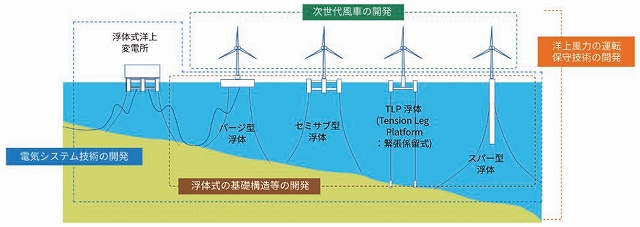

③浮体式洋上風力

浮体式洋上風力は、風車を海底に固定せず、海洋上の浮体構造物に設置する方法で、水深の深い沖合でも設置が可能です。 国際的に開発競争が激化する中、日本が強みを持つ造船技術などの活用による量産化が期待されます。今後は、低コストでの量産化に向け、グローバル連携による最適な設計手法の開発や、サプライチェーンの構築が必要です。

浮体式洋上風力発電

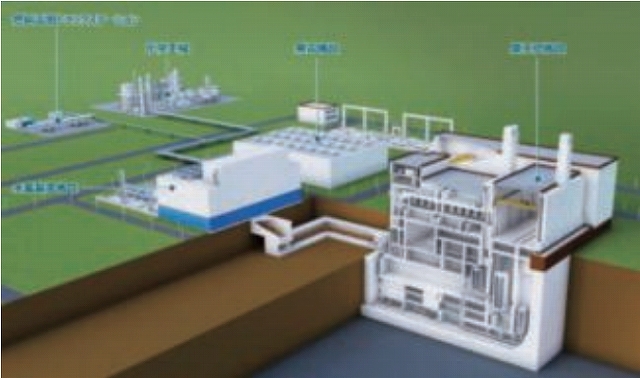

④次世代型地熱発電

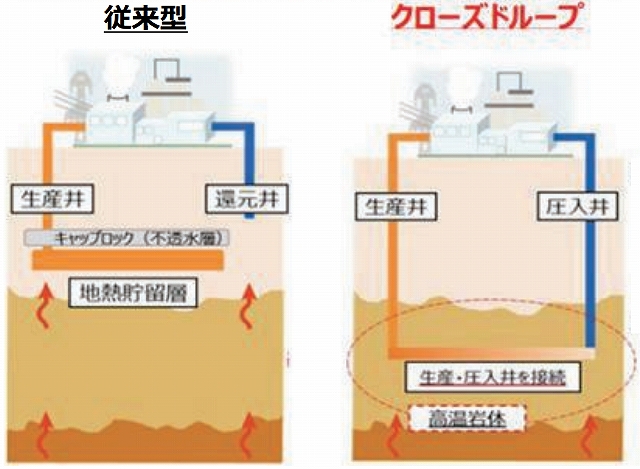

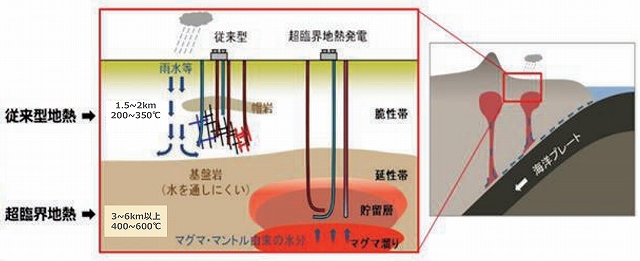

次世代型地熱発電と称される技術には、「クローズドループ方式」、「超臨界地熱発電」などがあります。「クローズドループ方式」は、地下の高温の地層にループを掘削・設置して内部に水などを流し込み、発生した蒸気でタービンを回して発電する方法です。高温の地層があれば発電できるため、候補地の拡大が見込めます。「超臨界地熱発電」は、地下深部の超高温・高圧の地熱流体を利用して発電する方法で、発電効率向上・大規模化が期待されます。

クローズドループ方式は海外企業が技術開発と商用化で先行、超臨界地熱発電では日本を含めた各国で技術開発段階にあります。今後は海外の先行企業と連携しながら、日本国内を含めた実証プロジェクトを加速化し、世界に先駆けて商用化ノウハウを確立することが期待されます。

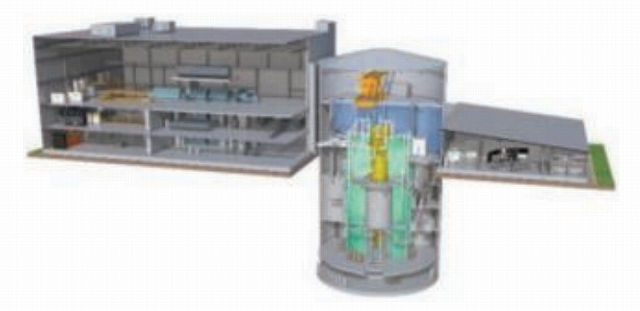

⑤次世代革新炉(革新軽水炉・小型軽水炉・高速炉・高温ガス炉・フュージョンエネルギー)

次世代革新炉は、安全性向上はもとより、脱炭素電力の供給にとどまらず、廃棄物の減容化・有害度低減、カーボンフリーな水素・熱供給など、炉型ごとにそれぞれ特長があります。革新軽水炉では、事業者と規制当局の意見交換や新しい安全対策にかかわる技術開発、小型軽水炉では日米企業による要素技術の実証に向けた研究開発、高速炉・高温ガス炉では実証炉開発、フュージョンエネルギーではスタートアップなどによる多様な炉型での技術開発が進んでおり、これらの実用化が期待されます。

小型軽水炉(SMR)(GE日立(BWRX-300))

(出典)日立

高速炉(実証炉)

(出典)日本原子力研究開発機構

高温ガス炉(実証炉)

(出典)日本原子力研究開発機構

フュージョンエネルギー ITER(実験炉)

(出典)量子科学技術研究開発機構

- 詳しく知りたい

- 「安全な原子力発電」の追求にこそ必要な、技術継承と新型への挑戦

⑥水素等(水素・アンモニア・合成燃料・合成メタン)

水素等は、鉄鋼・化学・モビリティ・産業熱・発電など幅広い分野で、脱炭素化の鍵となる次世代燃料です。日本は、水素等を「つくる」水電解装置の要素部材や、「はこぶ」海上輸送技術、「つかう」発電などの分野で世界をリードしています。合成燃料・合成メタンにおいても、活用の拡大に向けた取り組みが進んでいます。そうした技術をいち早く商用化し、水素等の需要の拡大が見込まれる国内外の市場に早期参入することが期待されます。

海上輸送技術

(出典)HySTRA

水素・アンモニア発電技術

(出典)三菱重工業

「エネルギー白書2025」第一部の3つ目のポイント「世界の主要10か国・地域のカーボンニュートラル実現に向けた動向と背景」については、別記事でくわしく解説します。

- 詳しく知りたい

- エネルギー白書2025

お問合せ先

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

あなたにオススメの記事

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)

-

エネルギーに関するさまざまな動きの今がわかる!「エネルギー白書2024」

-

激動するエネルギーの「今」を知る!「これから」を考える!「エネルギー白書2023」

-

エネルギー価格の高騰が物価に与えている影響とは?―「エネルギー白書2022」から③

-

新型コロナウイルス感染症はエネルギーにどう影響した?―「エネルギー白書2022」から②

-

検索ワードで見る、みんなのエネルギー関心度―「エネルギー白書2022」から①

-

今こそ知りたい!日本のエネルギー事情―「エネルギー白書2022」

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑥:エネルギーの安定供給を支える化石資源のこれから

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)