2022—日本が抱えているエネルギー問題(後編)

脱炭素化のイノベーション

日本がエネルギーの安定供給や安全性を確保し、環境対策を実現していくためには、今ある技術だけでなく、さらに革新的な技術開発とその実用化が必要となります。現在進められている、多様な分野での革新的・野心的なイノベーションから、いくつかを紹介します。

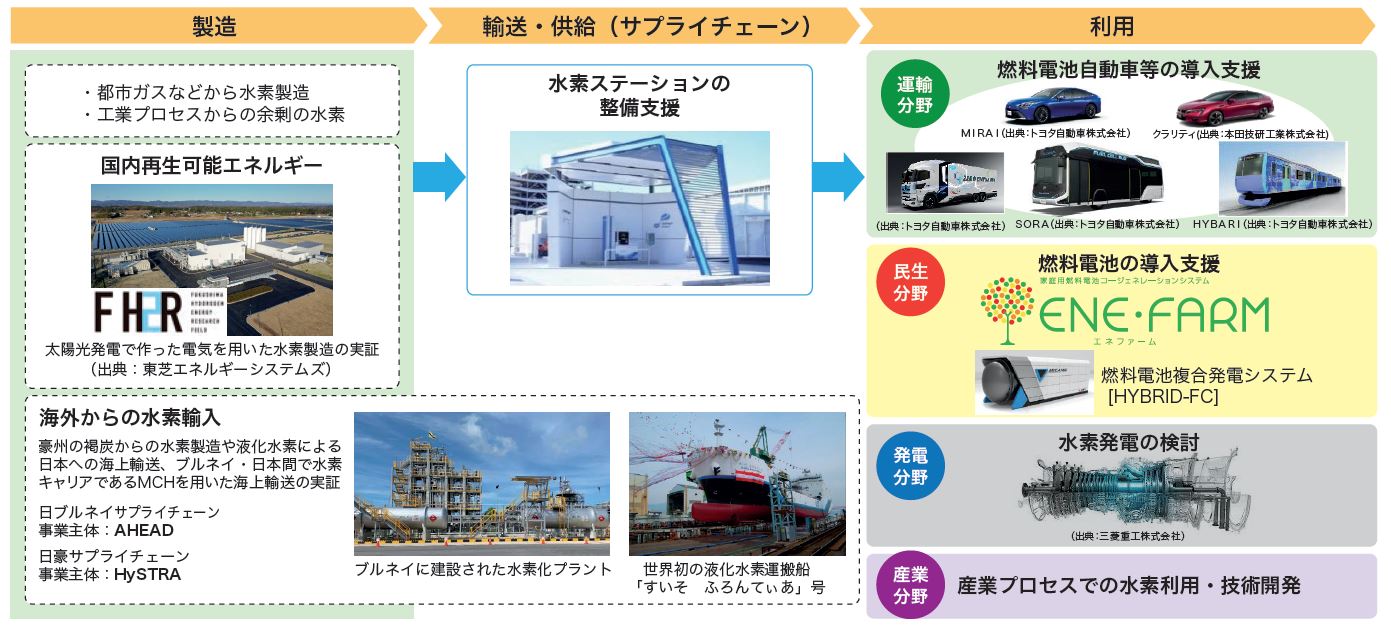

① 水素・アンモニア

燃やしてもCO2を発生しない水素は、期待される次世代エネルギーのひとつです。水素は、水からはもちろん、石炭やガスなど多様な資源からつくることができ、その製造工程に再生可能エネルギー(再エネ)由来のエネルギーを使用すれば、CO2フリーの水素をつくり出すことができます(「次世代エネルギー『水素』、そもそもどうやってつくる?」参照)。家庭や産業用の燃料電池、燃料電池車、発電など、さまざまな分野での活用が期待されますが、社会が必要とする大量の水素を供給できるかなど、課題も多くあります。国際的な水素の取り引きも見すえたサプライチェーンの構築など、社会構造の変革も含めた水素利用の取り組みを進めていく必要があります。

水素社会実現に向けた取り組み

このほか、期待されるエネルギーとしてアンモニアがあります。現在、技術開発が進められているアンモニアは、既存のインフラを活用できるため、安価に製造・利用することができます。水素を効率的に輸送・貯蔵する「水素キャリア」としても活用でき、燃焼速度が石炭に近いことから石炭火力での利用にも適しています。日本は、火力発電設備でアンモニアを燃料として直接利用するための技術開発を、世界で唯一おこなっています。既存の火力発電所でも、このアンモニア発電をおこなうことでCO2排出量の少ない発電が可能になります(「アンモニアが“燃料”になる?!(前編)~身近だけど実は知らないアンモニアの利用先」参照)。

② CO2削減技術

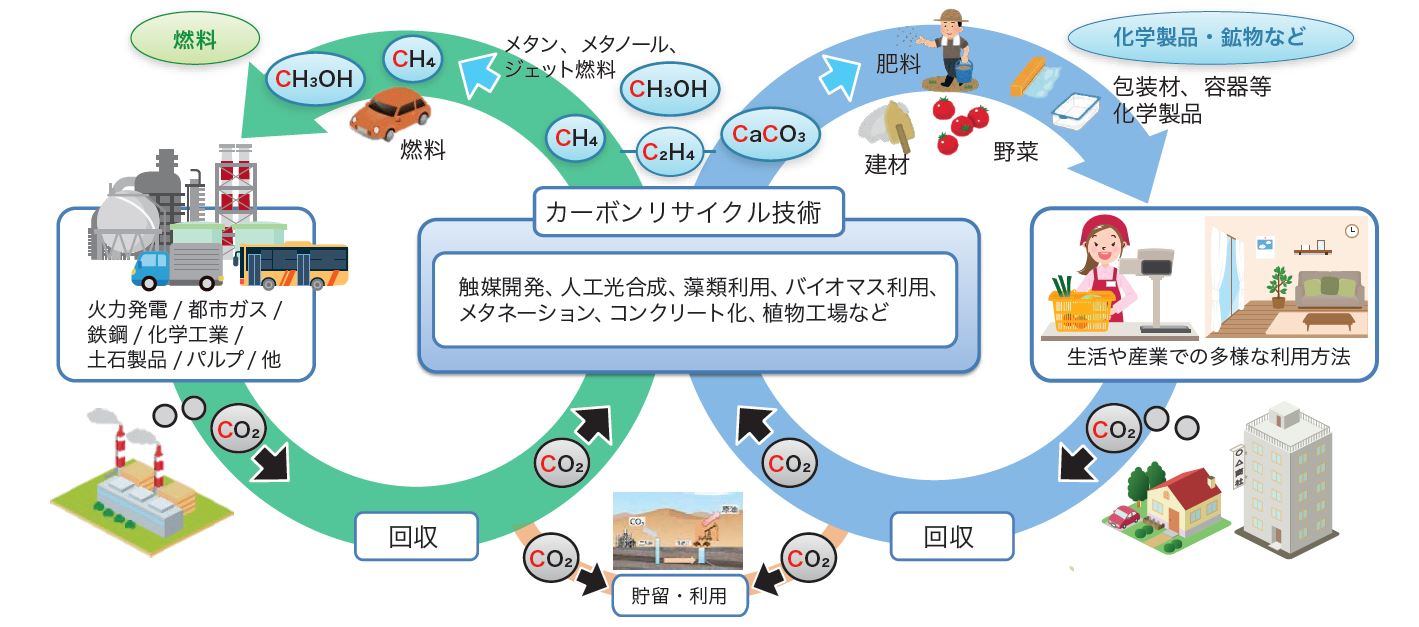

カーボンニュートラル実現のカギを握るテクノロジーのひとつが「カーボンリサイクル」や「CCUS」です。「カーボンリサイクル」は、CO2を分離・回収し、コンクリートやプラスチック原料などの資源として利用するというサイクルをつくり、大気中へのCO2排出を抑制していく技術です(「CO2削減の夢の技術!進む『カーボンリサイクル』の開発・実装」 参照)。「CCUS」は、発電所や化学工場などから排出されたCO2を分離して回収し貯留して、さらに利用する技術です(「知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~CO2を集めて埋めて役立てる『CCUS』」参照)。2022年度に整備されたカーボンリサイクル実証研究拠点では、技術開発・実証を集中的に実施することで、技術の速やかな実装化を目指しています。

カーボンリサイクル、CCUS(CO2の再利用)

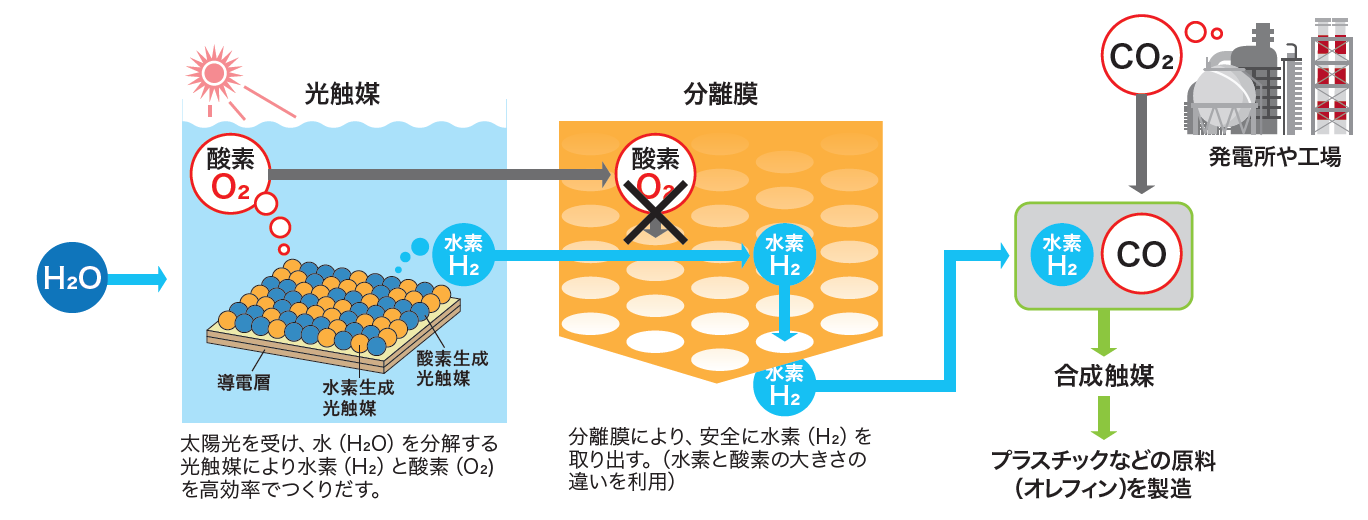

人工光合成も注目を集める技術のひとつです。植物がCO2によって光合成をおこなうように、太陽エネルギーとCO2を利用して化学品を合成する技術で、プラスチックなど身近な製品を製造する産業で活用が期待されています。光触媒による人工光合成は日本がリードする技術で、産学連携で技術開発に取り組んでいます(「太陽とCO2で化学品をつくる『人工光合成』、今どこまで進んでる?」参照)。

人工光合成

③ イノベーションの実用化

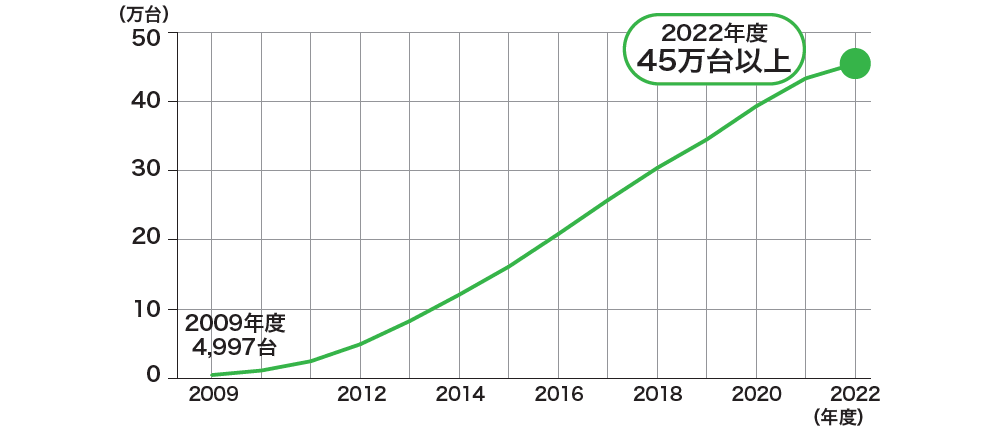

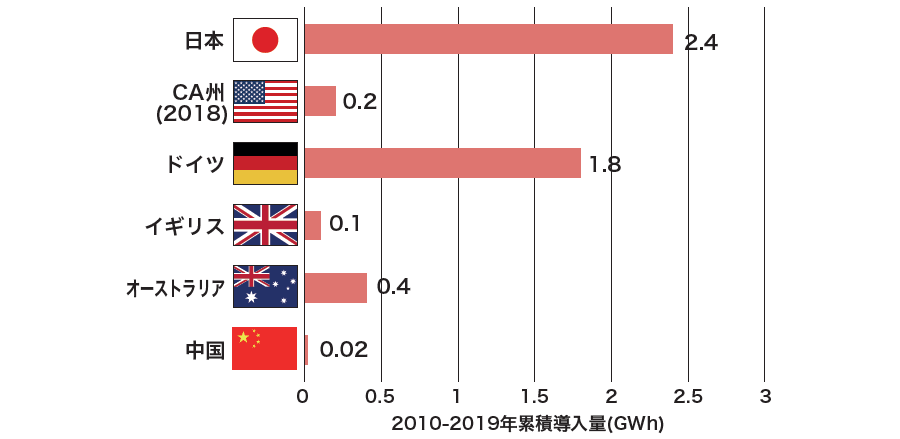

イノベーションは技術を開発するだけでなく、社会で活用しなければ意味がありません。実際に社会に普及しつつあるイノベーションの成果のひとつに、蓄電システムがあります。日本は蓄電システムの技術開発と普及がもっとも進んでいる国で、燃料電池やエネファーム(家庭用燃料電池)の普及が拡大しています。例えば、水素を活用するエネファームは2009年に世界に先駆けて日本で販売が開始され、2022年9月末時点で45万台以上普及しています(「あらためて知る『燃料電池』~私にもできるカーボンニュートラルへの貢献(前編)」参照)。

主要市場の家庭蓄電システムの導入実績

今後は蓄電システムだけでなく、さまざまなCO2削減のための技術を実用化していく必要があります。具体的には、どこでも発電できる軽量・高効率の太陽光発電池、水素を活用した製鉄技術(「水素を活用した製鉄技術、今どこまで進んでる?」参照)、大気中からCO2を直接分離・回収するDAC技術、バイオマス原料から製造されるバイオジェット燃料、水素を利用してメタンを合成するメタネーション(「ガスのカーボンニュートラル化を実現する『メタネーション』技術」参照)などです。こうした技術を組み合わせることで、より多くのCO2を削減することができます。

再エネの導入拡大

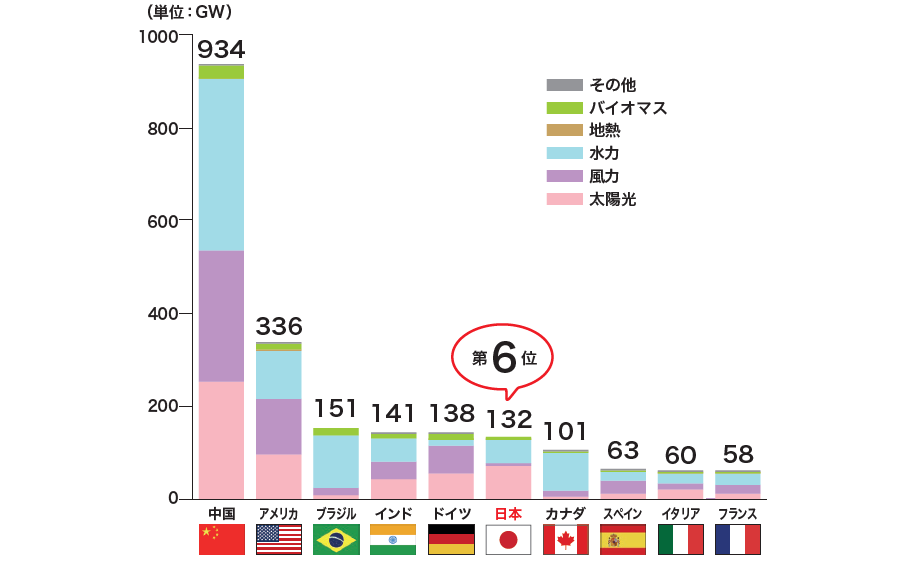

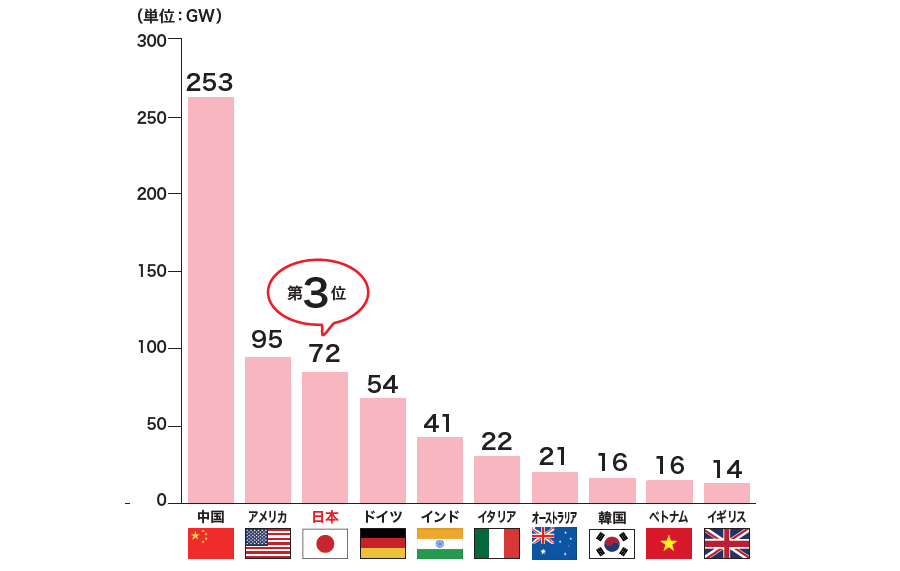

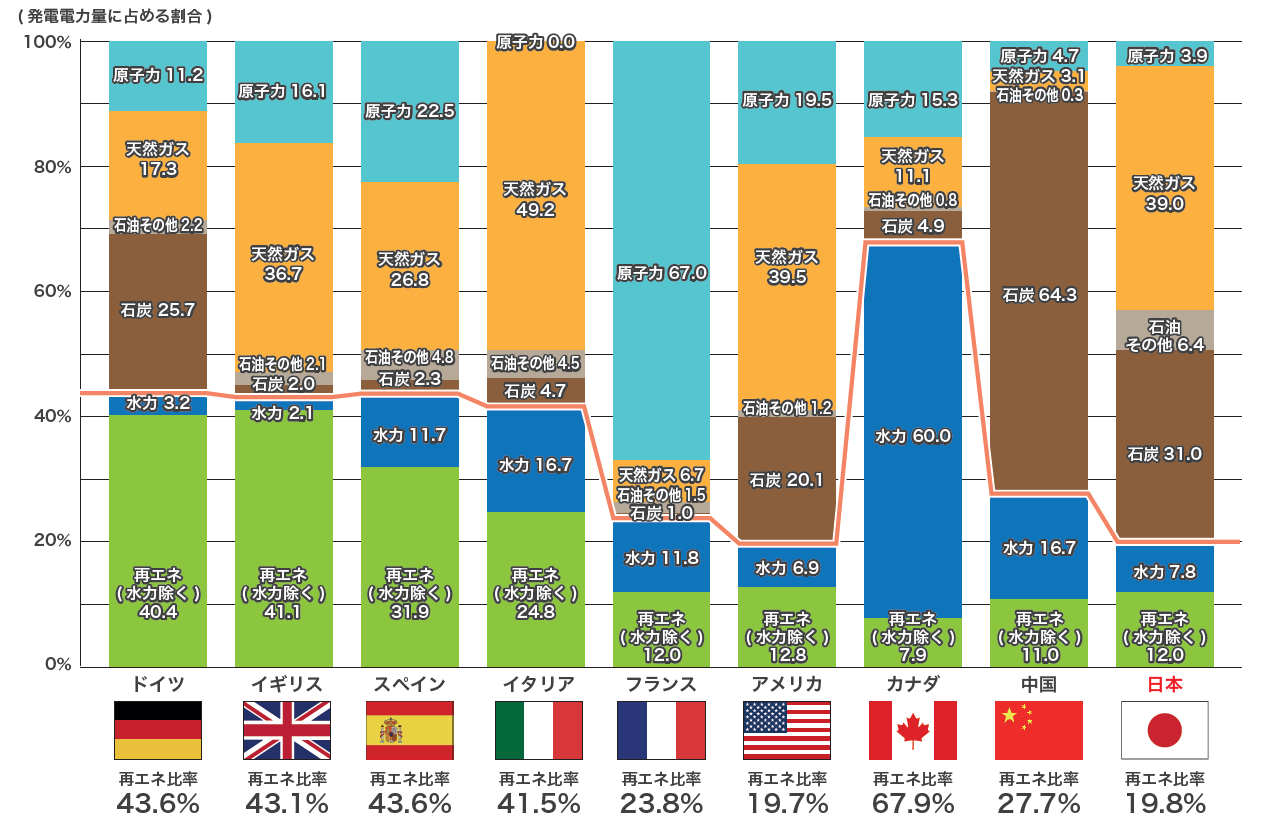

カーボンニュートラル実現のために重要なエネルギーのひとつが再エネです。エネルギー自給率の低い日本では、再エネの導入拡大は自給率向上にも貢献できると期待されています。日本の再エネ電力比率は、2020年度で約19.8%です。また再エネ発電設備容量は世界第6位、太陽光発電は世界第3位です。 ただし、発電電力量全体に占める再エネの割合は、主要国にくらべるとそれほど高くはありません。

主要国の発電電力量に占める再エネ比率の比較

(出典)IEA「Market Report Series - Renewables 2021(各国2020 年時点の発電量)」、IEA データベース、総合エネルギー統計(2020 年度確報値) 等より資源エネルギー庁作成

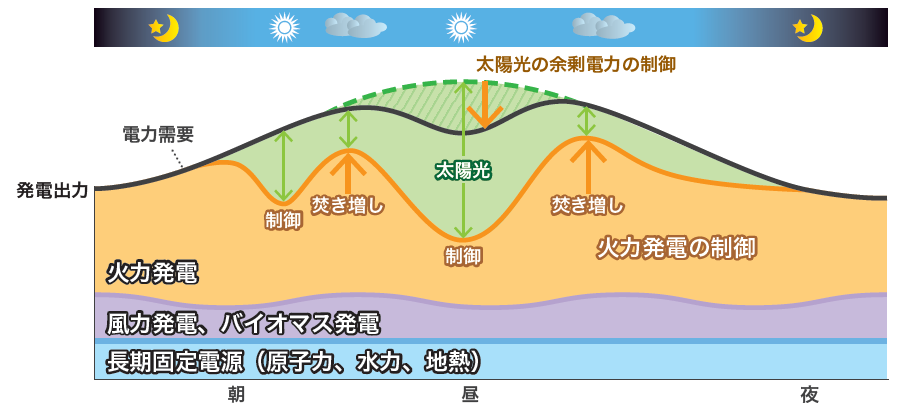

日本で再エネの主力となっているのは太陽光発電ですが、こうした再エネだけで電力をまかなうにはさまざまな課題があります。再エネは季節や天候によって発電量が変動するため、電力の安定供給には火力発電などの出力が調整できる電源や、蓄電池といったエネルギーを蓄積する手段を確保しなければなりません。電気を安定して使うためには、再エネだけで電力をまかなうことは難しいのです。

最小需要日(5月の晴天日など)の需給イメージ

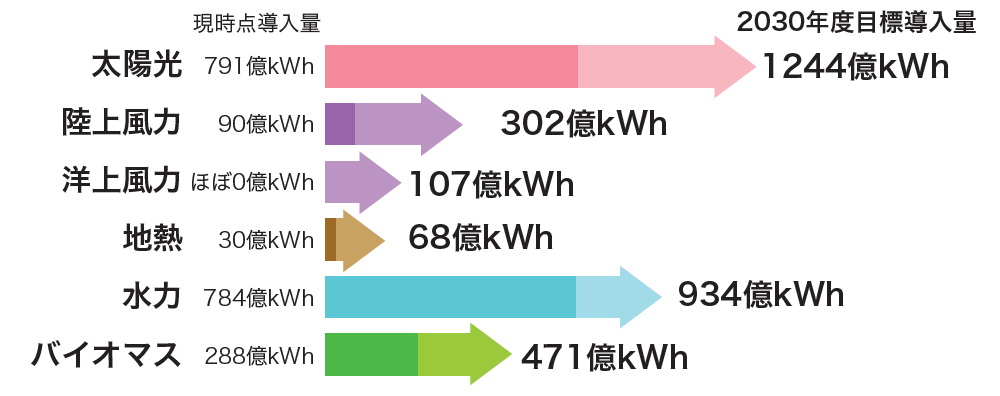

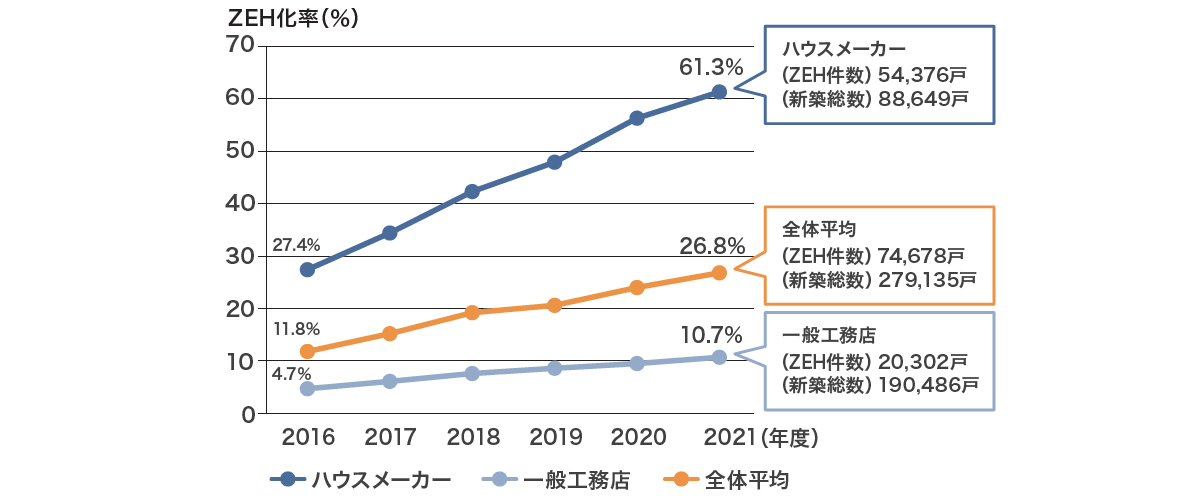

とはいえ、再エネが今後のエネルギー政策に重要な電源のひとつであることには変わりありません。エネルギー資源に乏しい日本では、多様なエネルギー源をバランスよく配分していくことが大切であり、2030年のエネルギー構成のあるべき姿を示した「エネルギーミックス」では、3,300〜3,500億kWhの再エネの導入を目指しています。太陽光発電だけでなく風力発電をはじめとした他の再エネや、新築住宅のZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス=高断熱化と効率的な設備システムの導入により、大幅な省エネを実現した上で、太陽光発電など再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅)目標達成などを進め、再エネを最大限拡大していくことに加え、安全性や環境への影響を最小限に抑える努力をしていきます。

2030年度エネルギーミックスにおける再エネの目標導入量

原子力発電の展望

エネルギー資源を輸入に頼る日本にとって、重要な電源が原子力発電です。原子力発電はエネルギーの自給率だけでなく、カーボンニュートラルの実現にも貢献します。エネルギーの安定供給の確保、電力コストの抑制、温室効果ガス排出の抑制、この3点を安定的に実現するためには原子力発電は欠かせません。

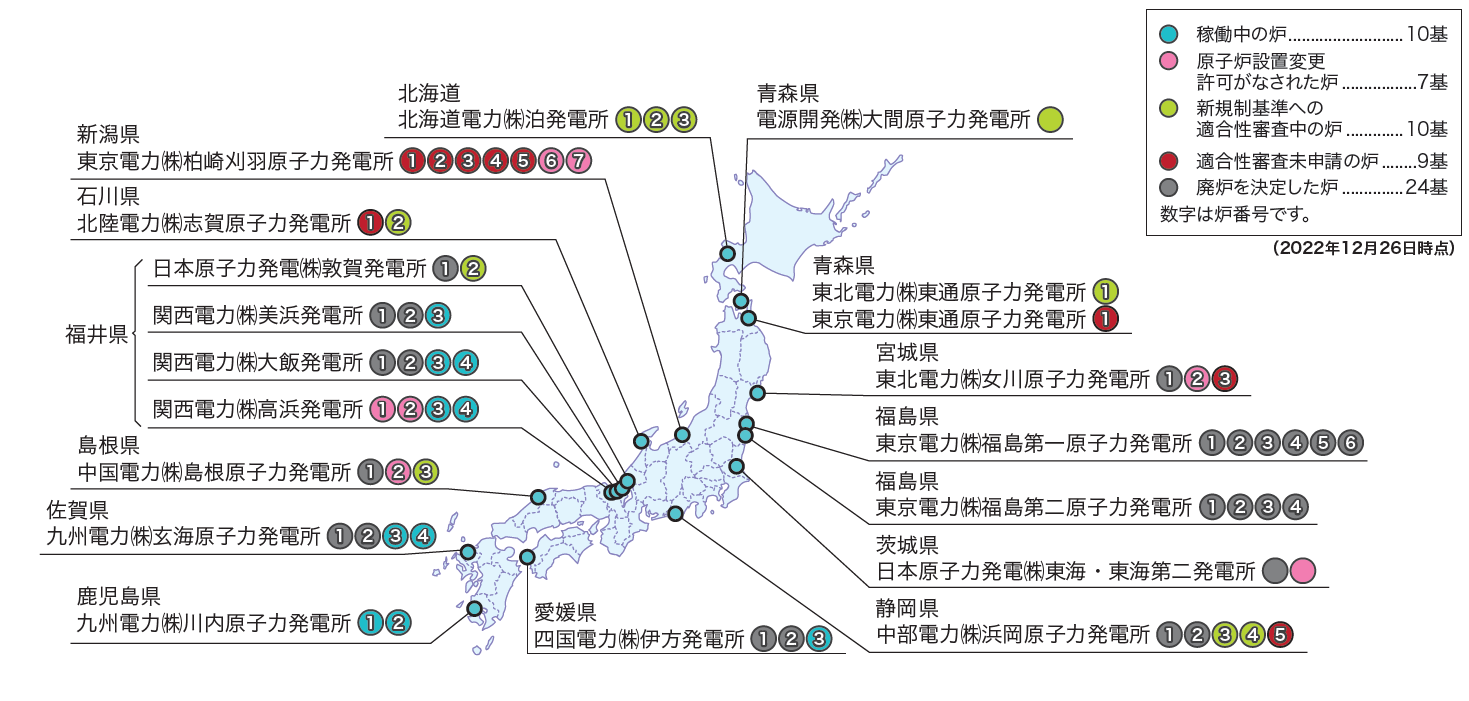

2022年12月26日時点で稼働中の原子炉は10基で、再稼働に向けた取り組みが続けられている炉もあります。再稼働にあたっては、安全性を最優先に考え、新規制基準に適合することが必要です。

日本の原子力発電所稼働状況

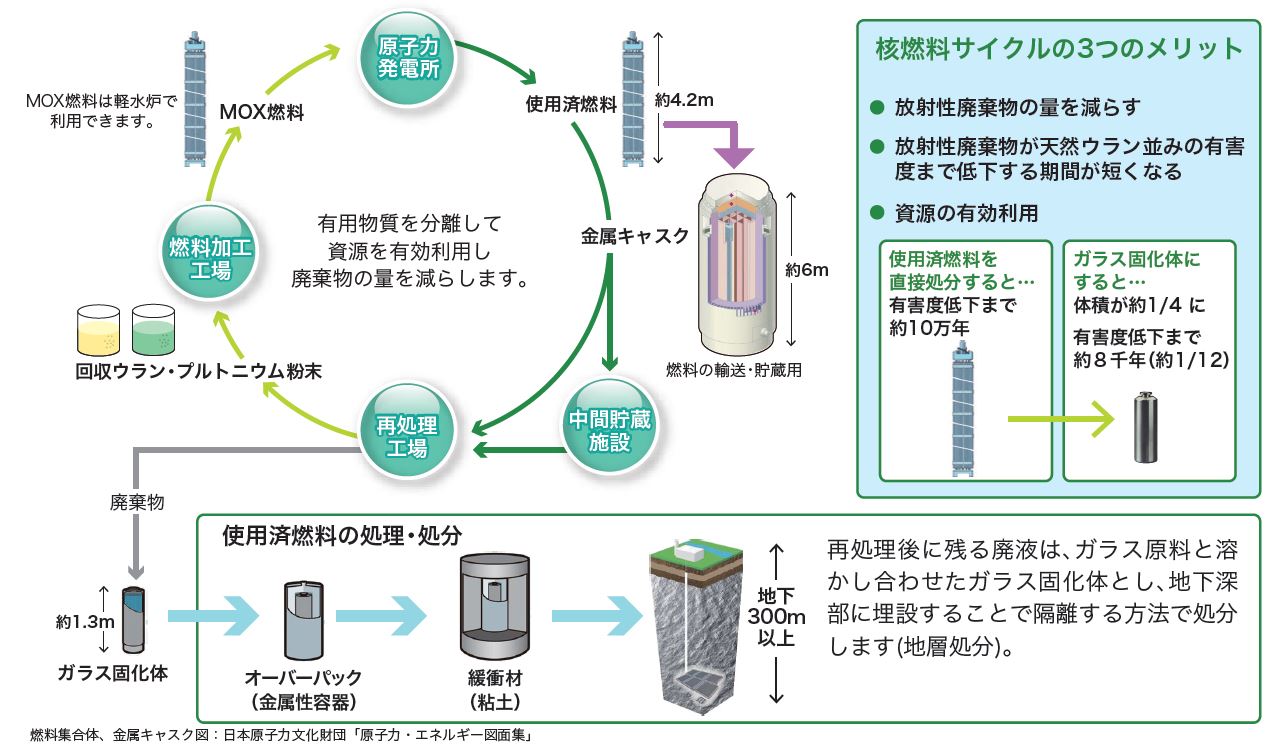

原子力発電については、核燃料サイクルと地層処分の取り組みも考えていかねばなりません。資源のとぼしい日本では、原子力発電所の使用済燃料を再処理し、回収したウランとプルトニウムを再利用することで、廃棄物の発生量を抑える「核燃料サイクル」を推進しています(「核燃料サイクルの今」参照)。使用済み燃料の処理・処分、とりわけ高レベル放射性廃棄物については、ガラス原料と溶かし合わせたガラス固化体とし、地下深部に埋める「地層処分」をおこないます。

核燃料サイクルと地層処分

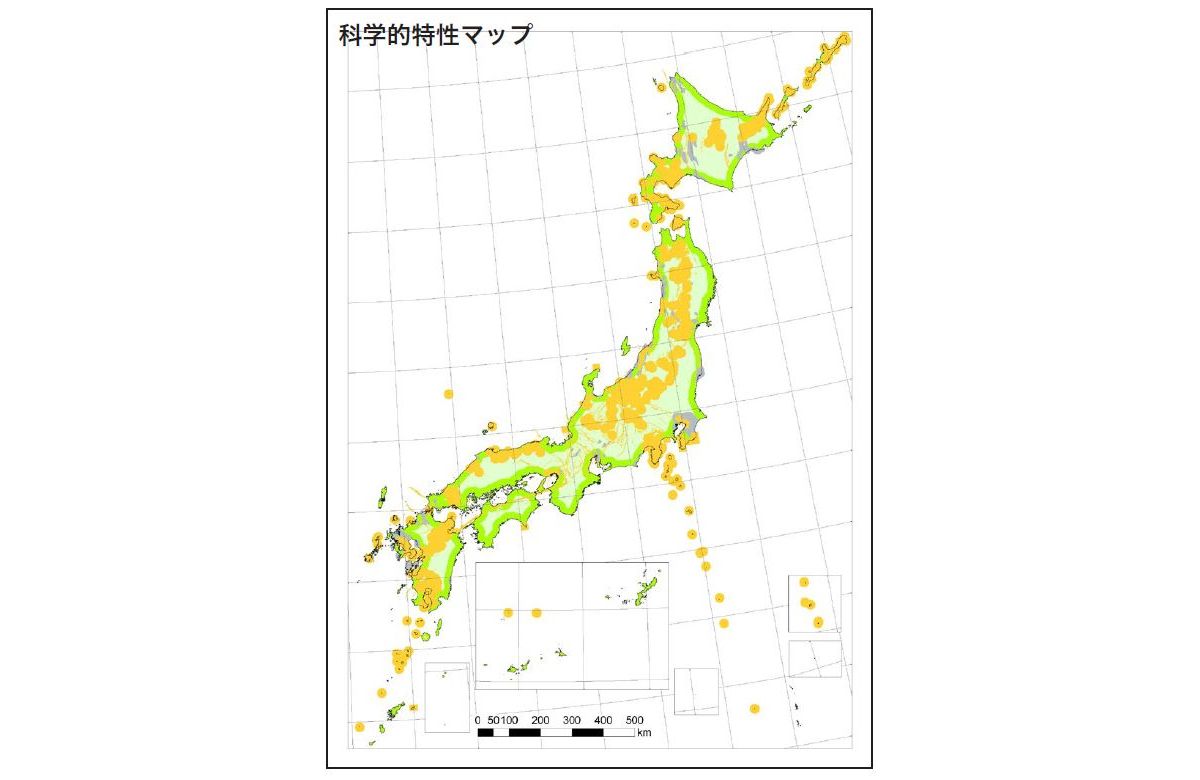

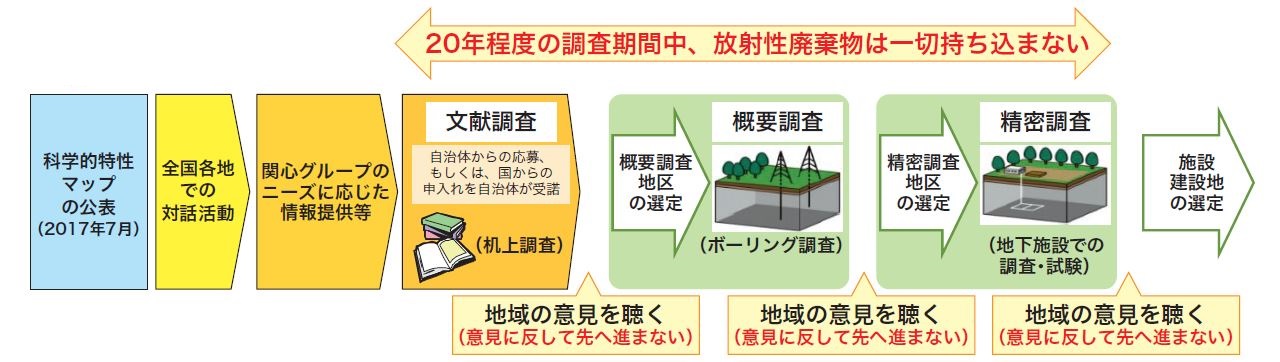

地層処分は、20年程度の調査期間をへて、施設建設地の選定がおこなわれます。地層処分のしくみなどへの理解を深めてもらうために、2017年7月に「科学的特性マップ」が公表されました。地域の科学的特性を4つに分類しています(「『科学的特性マップ』で一緒に考える放射性廃棄物処分問題」参照)。ただし、好ましい特性が確認できる可能性が高い地域であっても、個別の地点では条件が異なるため、今後は段階的な調査を実施します。段階的な調査では、次の調査へ進む際に地域の意見を聴き、意見に反して先へ進むことはありません(「最終処分地を選ぶ時の「文献調査」ってどんなもの?」参照)。

科学的特性マップ

地域の科学的特性を4つの色で色分け◆ オレンジ:火山や活断層に近い など◆ シルバー:地下に鉱物資源がある◆ グリーン:好ましい特性が確認できる可能性が高い◆ 濃いグリーン:グリーンの中でも海岸から近い

地層処分のフロー

省エネの取り組み

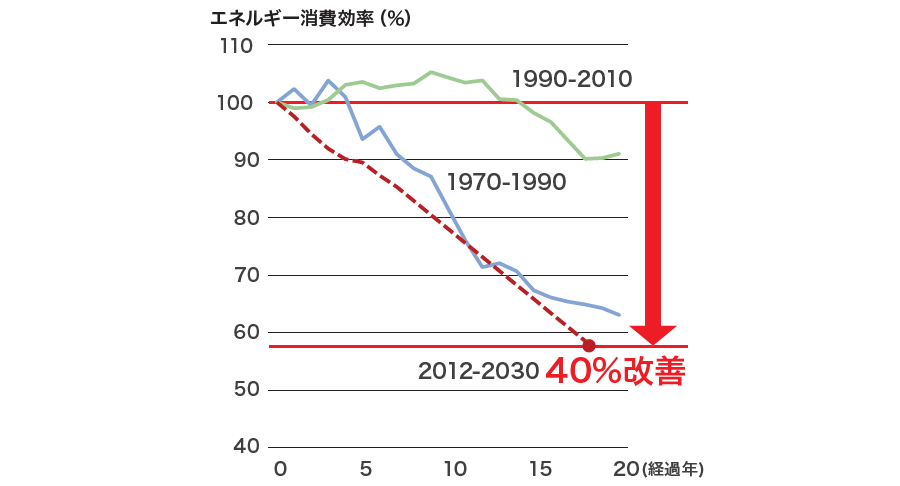

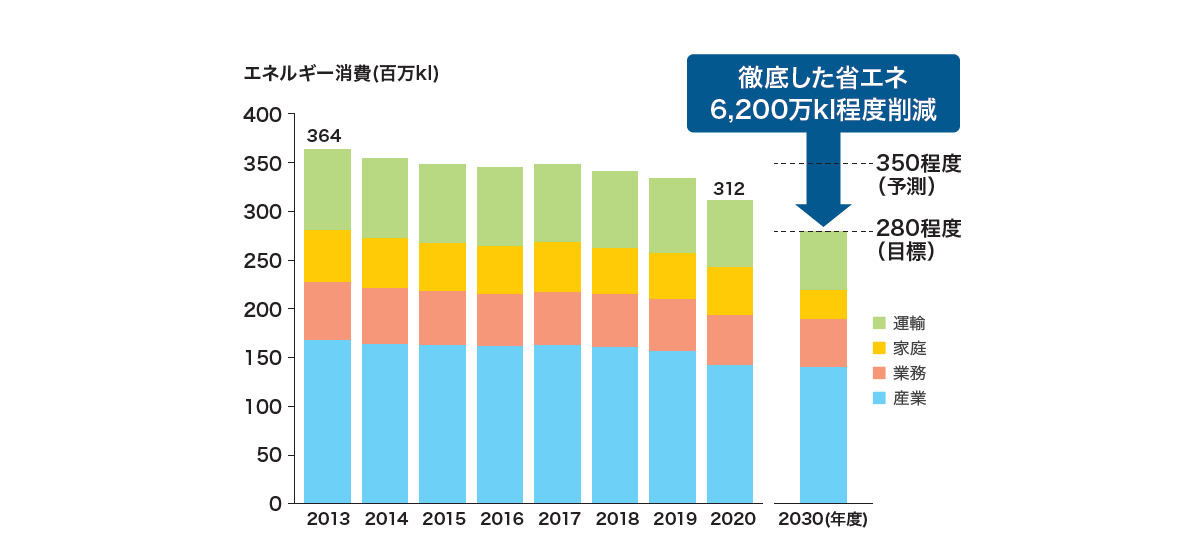

エネルギーの消費効率を高めるためには、省エネルギー(省エネ)も重要です。日本は省エネの取り組みが進んでいますが、さらに徹底した省エネでエネルギー消費を6,200万kl程度削減する目標を立てています。またエネルギー消費効率の改善は40%を目指しています。これらは過去にない高いレベルの目標です。

エネルギーミックスにおける最終エネルギー需要

(出典)資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、内閣府「国民経済計算」、日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済 統計要覧」をもとに資源エネルギー庁作成

省エネへの取り組みは、産業・業務・家庭・運輸などあらゆる分野で進めています。たとえば業務・家庭部門では、2030年度以降に新築される住宅・建築物について、ZEH・ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル=建築設計によるエネルギー負荷の抑制や自然エネルギーの積極的な活用、高効率な設備システムの導入などにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物)を基準とした省エネ性能を持たせるよう、建築物省エネ法による省エネ基準適合の義務化と基準の引き上げなどをおこないます。

新築注文住宅のZEH化率の推移

エネルギー問題は世界の情勢を受けて日々変わっています。また、一面から見るだけでは分かりにくい問題も多くあります。さまざまな角度からエネルギーの最新の情報を知り、これからの日本と日本のエネルギーについて考えてみましょう。

日本のエネルギーについてさらに詳しい情報が「日本のエネルギー2022」に掲載されていますのでご覧ください。

- 詳しく知りたい

- 日本のエネルギー2022

お問合せ先

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑥:エネルギーの安定供給を支える化石資源のこれから

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)