脱炭素と経済成長を同時に実現!「GX政策」の今

石炭や石油など化石エネルギー中心の産業構造・社会構造から、CO2を排出しないクリーンエネルギー中心へと転換するために、経済・社会のシステム全体の変革をめざす「GX(グリーントランスフォーメーション)」は、日本の重要な取り組みです。2025年2月、「第7次エネルギー基本計画」と同時に、国家戦略として「GX2040ビジョン」が閣議決定され、GXを推進するための今後の見通しや支援策などが示されました。積極的な取り組みが進む日本のGX政策の「今」をお伝えします。

「GX2040ビジョン」で示された中長期の方向性

中長期のエネルギー政策の方向性を示した「第7次エネルギー基本計画」にも書かれている通り、日本は、エネルギーの安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現をめざす「GX」を進めています。そして、日本企業が持つGX関連技術を活用しながら革新技術の研究開発を通じたイノベーションに取り組み、それをビジネスにつなげることで、「技術で勝って、ビジネスでも勝つ」ことを目標に掲げています。これを実現するためには、GXに資する製品・サービスや、研究開発への投資促進が欠かせません。

しかし、世界では将来の見通しに対する不確実性が高まっています。ロシアによるウクライナ侵略や、中東情勢の緊迫化など不安定な国際情勢下で、エネルギーの安定供給をどう維持するか。また、GXやDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展によって電力需要の増加が見込まれるなかで、それをまかなう脱炭素電源(原子力発電や再生可能エネルギー〔再エネ〕などCO2を出さずに電気をつくる方法)をどう確保するかなど、さまざまな課題が出ています。

こうした状況で、産業界がより投資をしやすい環境をつくるためには、事業環境の予見可能性を高めることが大切です。そこで「GX2040ビジョン」をかかげて、GXの取り組みの長期的な方向性を明確に示しました。

日本の経済停滞を打破する「GX産業構造」をつくる

GXの取り組みは、過去30年間続いた日本の停滞状況を打破する大きなチャンスです。これまでも、GXを進めるための法律や戦略が整備されてきました。2023年には「GX推進法」と、この法に基づいた「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」(GX推進戦略)を策定。規制・支援一体型の制度整備として「カーボンプライシング」(排出量取引制度・化石燃料賦課金)とGX経済移行債(国の先行投資)を効果的に組み合わせた「成長志向型カーボンプライシング構想」など、民間の投資を後押しする政策を示してきました。

「GX2040ビジョン」は、2023年に発表された「GX推進戦略」を改訂したものです。ここでは、日本がめざす方向は、

① 革新技術を活かした新しいGX事業が次々と生まれ

② 日本が強みとする「素材から製品に至るフルセットのサプライチェーンが、脱炭素エネルギーやDXによって高度化された産業構造

であるとしています。こうした産業構造を実現するために、さまざまな取り組みを実施していきます。

イノベーションの社会実装を進める

日本は、イノベーションの担い手や技術はあっても、スピード感をもった商用化の実現や、大規模な展開が十分にできていません。早期にイノベーションの社会実装を進め、新たな産業をつくりだすことが必要です。

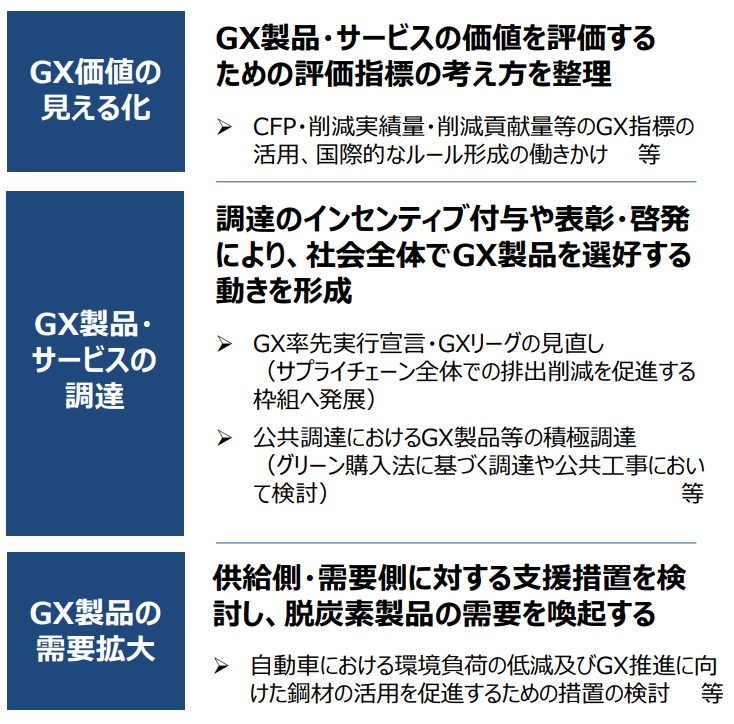

GX製品が評価されるような市場を整備する

クリーンエネルギーを利用してつくる製品のなかには、製造コストは上がっているにもかかわらず、性能や見た目は変わらないものもあります。たとえば、従来の化石燃料を使ってつくられた鉄と、製造過程でCO2の発生を抑えた「水素還元製鉄」でつくられた鉄では、製品自体の品質は変わりません。こうした分野でGXを進めるためには、製品や技術の脱炭素の価値を、わたしたち消費者や需要サイドが認識できるようにし、コストの増加を適正に負担する市場をつくる必要があります。

GX市場創造に向けた取り組み

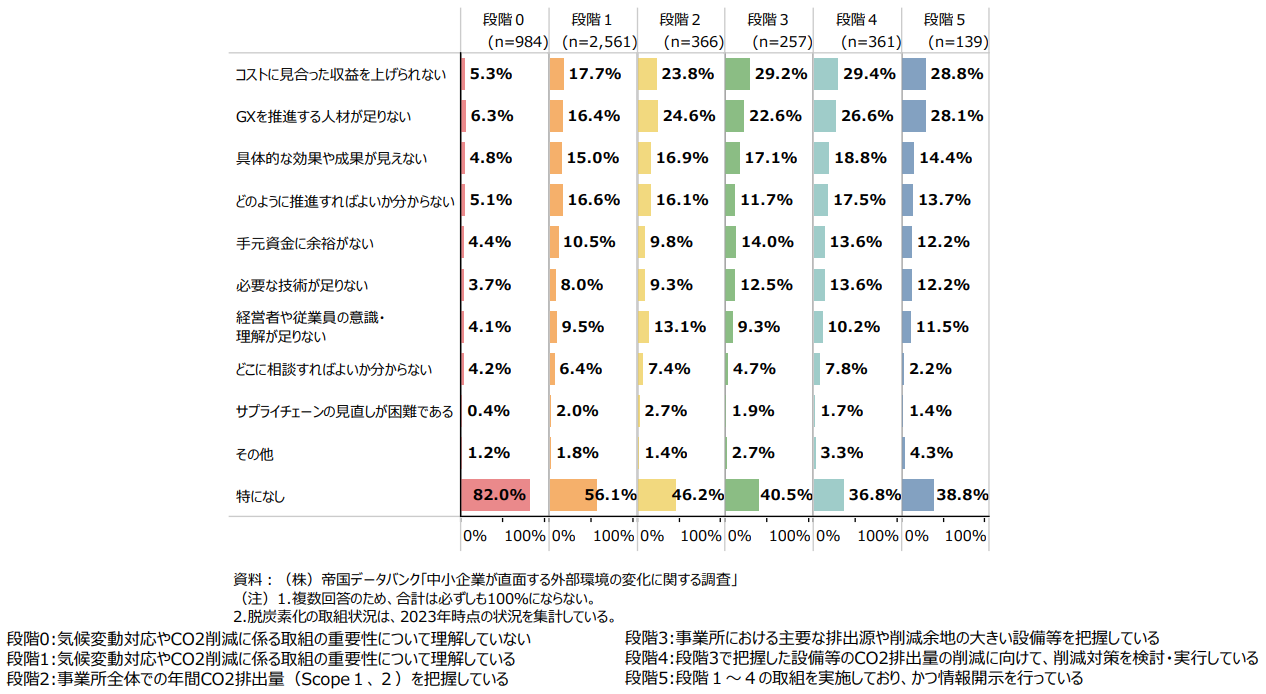

中堅・中小企業のGXをサポートする

中堅・中小企業の多くは、脱炭素への取り組みが自社の売上に直結しない、GXを推進する人材・ノウハウや資金が不足しているなどで、取り組みが進みづらい傾向にあります。しかし、国内外の企業が取引先に対してCO2の排出量削減を求めるケースも増えており、脱炭素の取り組みはいまや産業競争力を左右する重要な要素です。取り組みが進まない企業がサプライチェーンからはじき出されるといったリスクもあるため、こうしたリスクに直面する企業を中心に、対応策を講じていきます。

GXの取り組み推進にあたって、中小企業の抱える課題

(出典)2024年版中小企業白書より内閣官房GX実行推進室にて作成

たとえば、中堅・中小企業が簡単にエネルギー消費量やCO2排出量の算定・見える化をおこなえるよう省エネルギー診断事業を充実させる、省エネルギーを促進する設備導入を支援する、金融機関や支援機関などが連携して企業サポートをおこなうなどです。

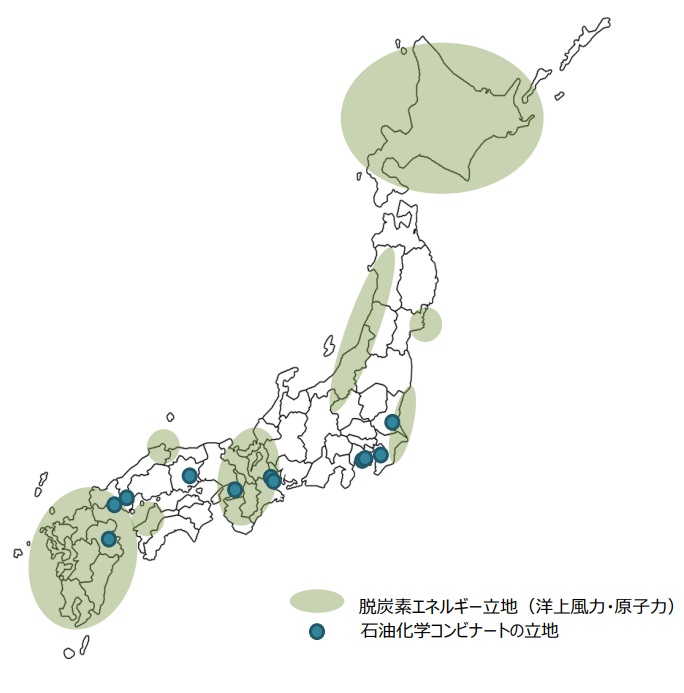

脱炭素電源の近くに産業を集積する――GX産業立地

GX産業構造への転換にあたっては、その産業に最適な場所を選ぶこと(産業立地)が重要です。

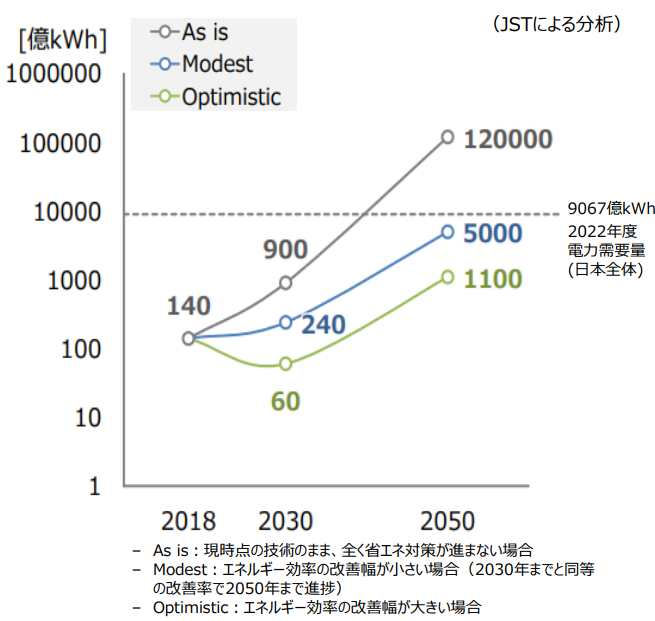

脱炭素の実現が重視されるにつれて、脱炭素電力などのクリーンエネルギーを利用した製品やサービスが、新たな付加価値を生むことが予想されます。また、生成AIの利用をはじめとするDXとGXの進展にともなって、今後は電力需要が増加することが見込まれ、その電力を調達するための脱炭素電源の確保が、企業にとっても重要な課題です。

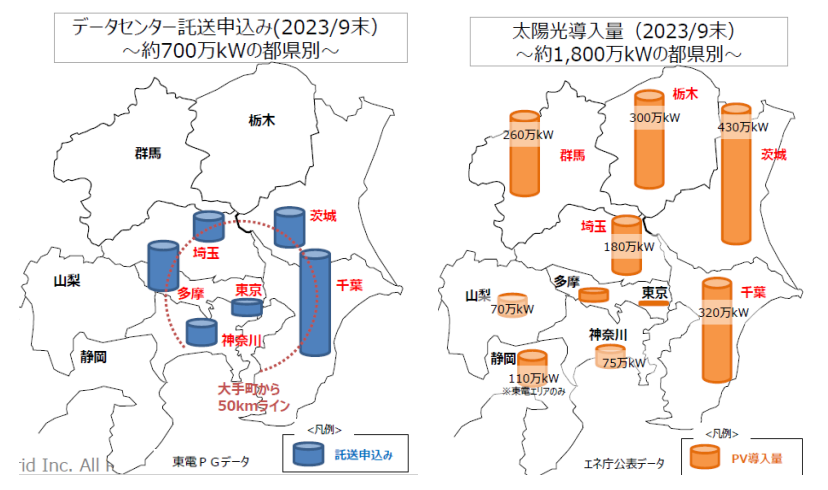

データセンターによる電力需要の増加

(出典)総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(第56回会合)資料1

脱炭素電源の活用は世界的に拡大しており、大手企業でもその動きが見られます。たとえば、米国のアマゾン社は原子力発電所直結のデータセンターを買収し、クリーンな電力の直接供給を受けるほか、次世代原子炉である「小型モジュール炉(SMR)」(「原子力にいま起こっているイノベーション(前編)~次世代の原子炉はどんな姿?」参照) の開発を手がける複数の企業に対して投資をおこなうと発表しました。また、米国のマイクロソフト社は、電力会社コンステレーション・エナジーと契約し、運転を停止していたアメリカのスリーマイル島原子力発電所1号機を再稼働させ、20年間、電力供給を受ける計画を発表しています。

こうした動きも踏まえ、日本では、脱炭素電源などのクリーンエネルギーが豊富な地域に企業の投資を呼び込むことを通じた、新たな産業集積の構築をめざします。たとえば、脱炭素電源の立地する自治体が企業誘致を進めることで、雇用の拡大や部品などの発注需要の増加など大きな経済効果が生まれ、地方創生につながることも期待されます。

投資促進策と企業立地の連携のイメージ

(出典)GXビジョン2040の概要

太陽光導入量とデータセンター導入箇所の場所のギャップ

(出典)令和6年7月23日 GX2040リーダーズパネルにおける岡本浩氏の資料より経済産業省作成

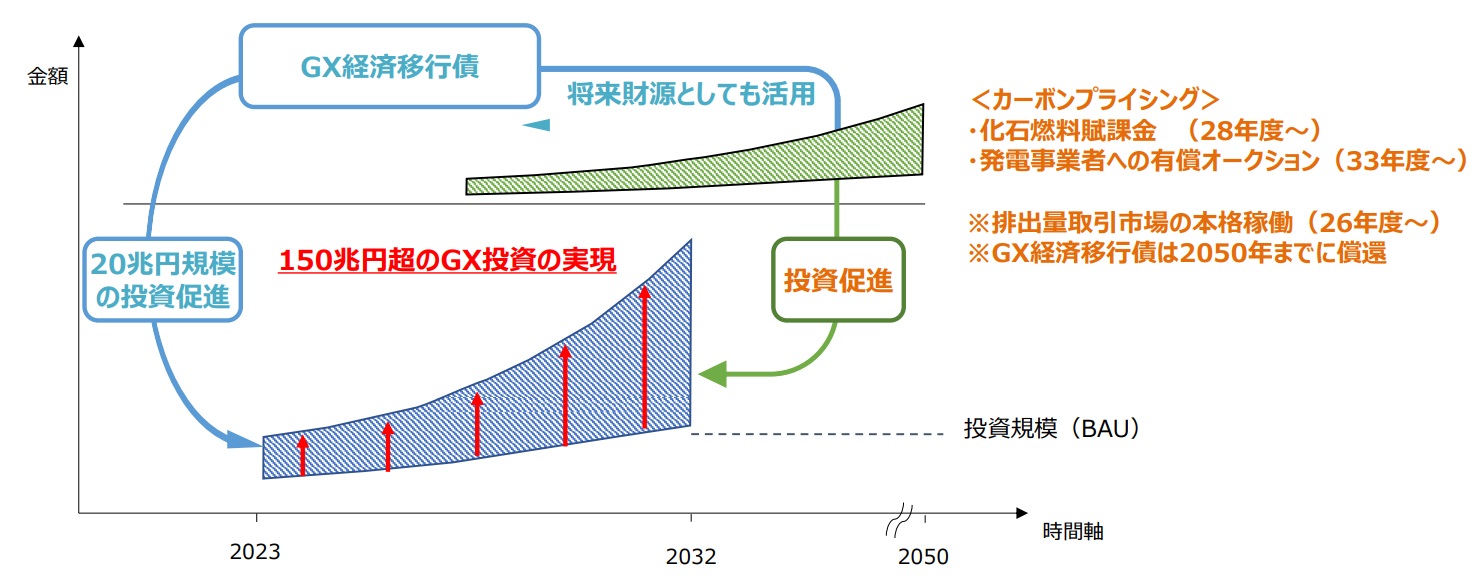

事業者の投資の予見性を高める「成長志向型カーボンプライシング」

GX実現に向けては、10年間で150兆円規模の投資を官民協調で実施します。民間の積極的な投資をうながすためには、収益性が見込めるかどうか、予見可能性を高めることが必要です。その方法のひとつが「成長志向型カーボンプライシング」です。これは、事業者が積極的に投資できるような「支援策」と、「規制・制度的措置」を一体的に講じる政策です。

成長志向型カーボンプライシングのイメージ

- 詳しく知りたい

- 脱炭素に向けて各国が取り組む「カーボンプライシング」とは?

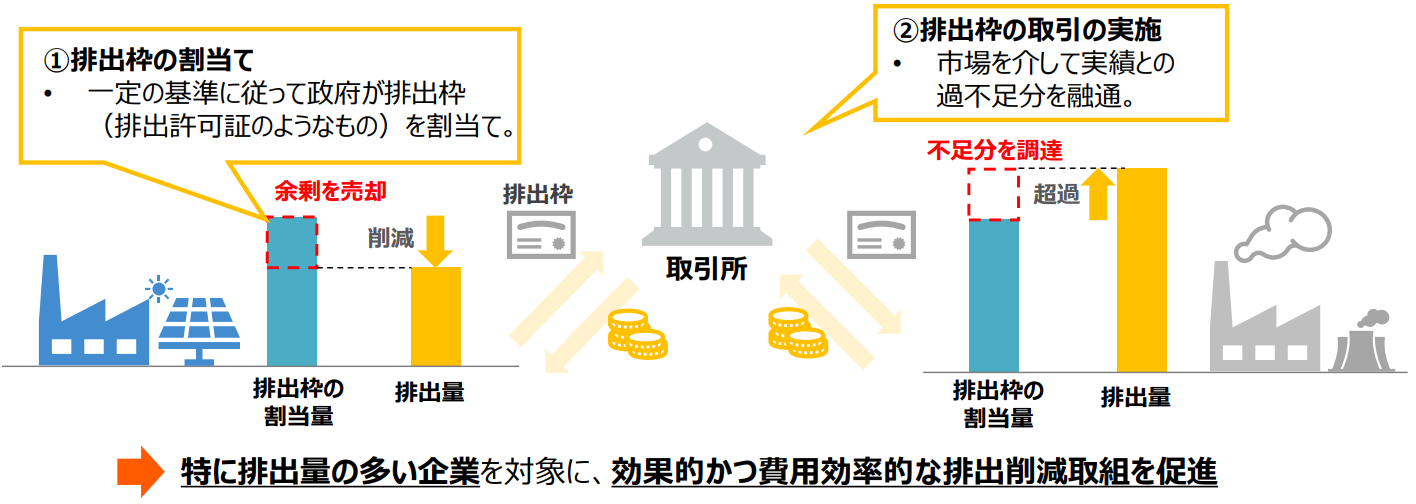

具体的には、政府が「GX経済移行債」を活用し、10年間で20兆円規模の先行投資支援をおこないます。また、2026年度からは企業間でCO2排出枠を売買する「排出量取引制度」を本格稼働し、2028年度からは化石燃料の輸入事業者などに対して、輸入する化石燃料の使用に伴うCO2排出量に応じた金額を輸入時に賦課する「化石燃料賦課金」を導入します。 排出量取引制度は、CO2直接排出が一定量を超える企業が対象です。政府が対象企業に排出枠を無償で割り当て、企業は排出実績との過不足分を市場で取り引きします。また、企業がGX投資をおこないやすい環境を整備するため、排出枠の上・下限価格を設定して炭素価格の予見可能性を確保するなどの配慮もしていきます。

排出量取引制度のしくみ

現実的なトランジション(移行)をめざす

国際情勢の不安定化にともなうエネルギー価格の上昇で、エネルギー安全保障が重要な課題となっています。日本は、各分野の脱炭素化を着実におこないつつも、現実的な方法で化石燃料からクリーンエネルギーへのトランジションを進め、海外への産業流出が起きないよう取り組んでいきます。

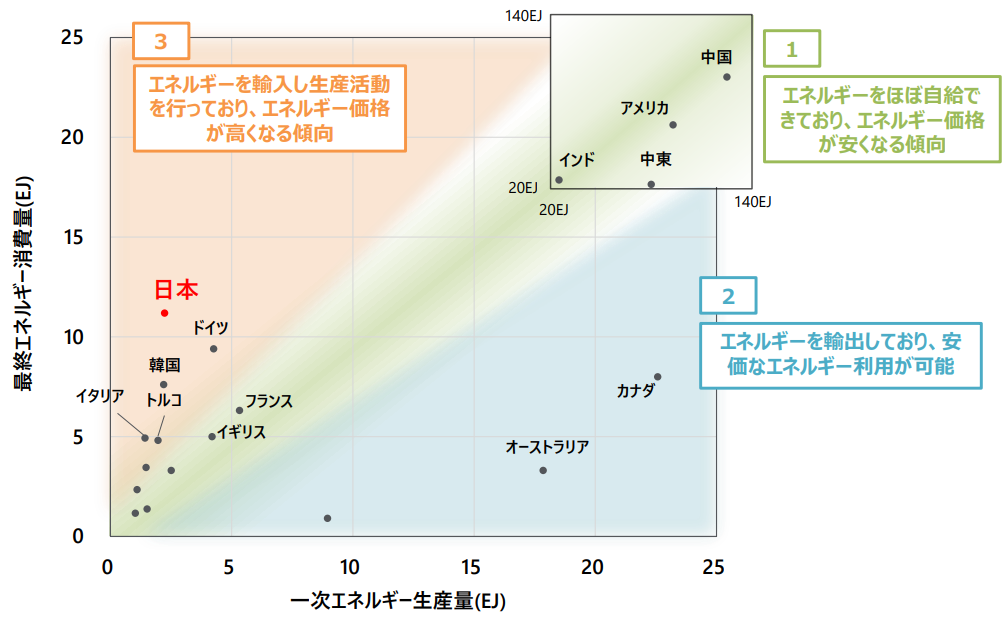

諸外国との相対的なエネルギー価格差

(出典)IEA World Energy Balances(2023)などより内閣官房GX実行推進室作成

日本はこうした取り組みを、アジアにも展開しています。東南アジア諸国は、電力の大半を火力発電に依存し、製造業がさかんであるという日本との共通点があるため、「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」などを通じて連携を深め、協力を強化していきます(「アジアの脱炭素化を促進!『AZEC構想』(前編)日本はなぜ、アジアと協力するの?」 参照)。日本の持つ知見を活かして、各国の事情に応じた多様で現実的な道筋でネットゼロ(温室効果ガスの実質的な排出ゼロ)を進め、アジアを中心とした世界の脱炭素化に貢献していきます。

このほかエネルギー、製造業、運輸業、くらしなど、それぞれの分野においても、GXの取り組みを積極的に実施していきます。

エネルギー政策と産業政策は切り離すことができません。今後は、第7次エネルギー基本計画とGX 2040 ビジョンを一体的に進め、エネルギーの安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現をめざす取り組みを加速していきます。

お問合せ先

記事内容について

経済産業省 GXグループ GX投資促進課

スペシャルコンテンツについて

資源エネルギー庁 長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

あなたにオススメの記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く②:技術開発から社会実装へ!水素社会実現をめざして前進

-

大きく変化する世界で、日本のエネルギーをどうする?「エネルギー基本計画」最新版を読みとく(後編)

-

大きく変化する世界で、日本のエネルギーをどうする?「エネルギー基本計画」最新版を読みとく(前編)

-

もっと知りたい!エネルギー基本計画⑥ 安定供給を前提に、脱炭素化を進める火力発電

-

もっと知りたい!エネルギー基本計画⑤ 再生可能エネルギー(5)再エネの導入拡大を実現する「系統制約」克服の取り組み

-

もっと知りたい!エネルギー基本計画④ 再生可能エネルギー(4)豊富な資源をもとに開発が加速する地熱発電

-

もっと知りたい!エネルギー基本計画③ 再生可能エネルギー(3)高い経済性が期待される風力発電

-

もっと知りたい!エネルギー基本計画② 再生可能エネルギー(2)設置場所を確保し、太陽光発電をさらに拡大

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑥:エネルギーの安定供給を支える化石資源のこれから

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)