「エネルギー基本計画」をもっと読み解く①:世界で再注目の「省エネ・非化石転換」。日本のさらなる取り組みは?

ロシアによるウクライナ侵略が発生し、世界のエネルギー情勢は一変しました。日本においても、電力需給のひっ迫やエネルギー価格の高騰が生じ、エネルギー安全保障への関心は高まっています。また、2050年カーボンニュートラルに向けた取り組みの強化や、DX(デジタルトランスフォーメーション)やGX(グリーン・トランスフォーメーション)の進展による電力需要増加の見込みなど、エネルギーに関するさまざまな環境変化を背景に、近年、省エネや非化石転換の重要性が世界各国であらためて認識されるようになっています。今回の第7次エネルギー基本計画でも、徹底した省エネに加え、非化石転換をともに進めることはエネルギー政策の基本的な考え方のひとつとなっています。現在の省エネ・非化石転換をめぐる課題や今後の取り組みを見ていきましょう。

世界で認識される省エネの重要性

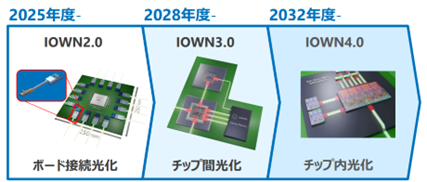

省エネが、世界各国でふたたび重視されるようになっていることを象徴するできごとが、2023年に起こりました。5月のG7広島サミットでは、省エネがエネルギー転換における「第一の燃料(first fuel)」と位置づけられました。そして、11月末より開催された28回目の「国連気候変動枠組条約締約国会議」(COP28)において、2030年までに年間のエネルギー効率改善率を世界平均で2倍にすることが合意されたのです。さらに、2024年6月のG7プーリア・サミット首脳声明では、省エネがクリーン・エネルギー移行においても不可欠な要素であると言及されました。

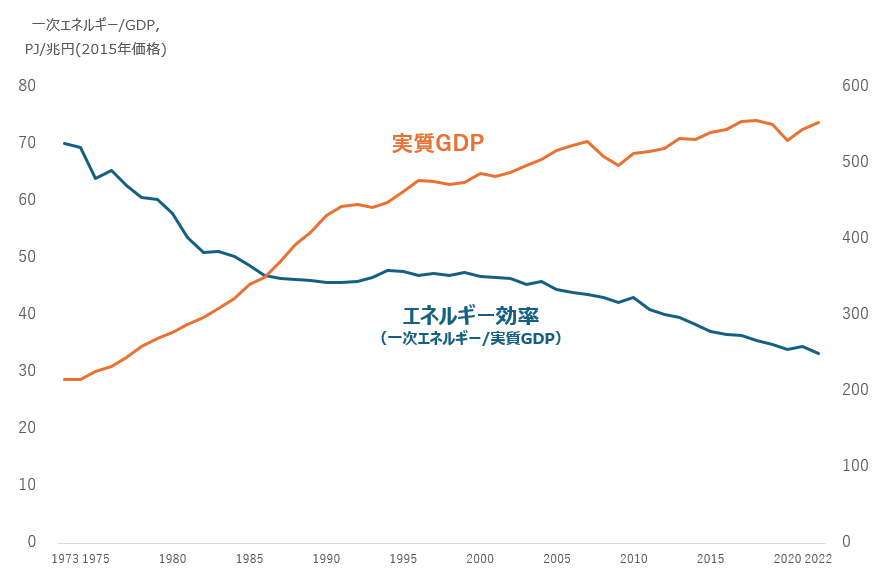

日本は徹底した省エネの取り組みを進めてきたこともあり、諸外国と比較してもエネルギー効率は高くなっています。加えて、経済成長とエネルギー効率の改善を同時に実現してきたことも特徴です。

各国のGDPを単位とした一次エネルギー消費量

注:火力発電と比較して太陽光・風力発電の一次エネルギー換算係数は小さいことから、電源構成に占める後者の割合が大きい国に有利となる点には留意。

(出典)IEA (2024). “World Energy Balances”より、(一財)日本エネルギー経済研究所作成

ただし、直近では経済活動の停滞によって、最終エネルギー消費量が減少している割合が少なくありません。またエネルギー効率の改善は続いていますが、改善のペースは次第にゆるやかになっています。今後の省エネ対策は、エネルギー安定供給・経済成長・脱炭素を同時に実現しながら、経済活動を停滞させることなくエネルギー効率の改善を進めていく必要があります。

省エネをさらに促進していくための取り組み

2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、さらなる省エネを達成するため、第7次エネルギー基本計画では、たとえば以下のような取り組みを必要としています。

①増え続けるデータセンターの省エネ促進

DXの進展によってデータセンターは今後も増え続け、それに応じて電力消費量も増えていくと予想されます。データセンターの効率改善は大きな課題で、省エネ促進のために「光電融合」や「液浸冷却」などの最先端の技術を活用していく必要があります。

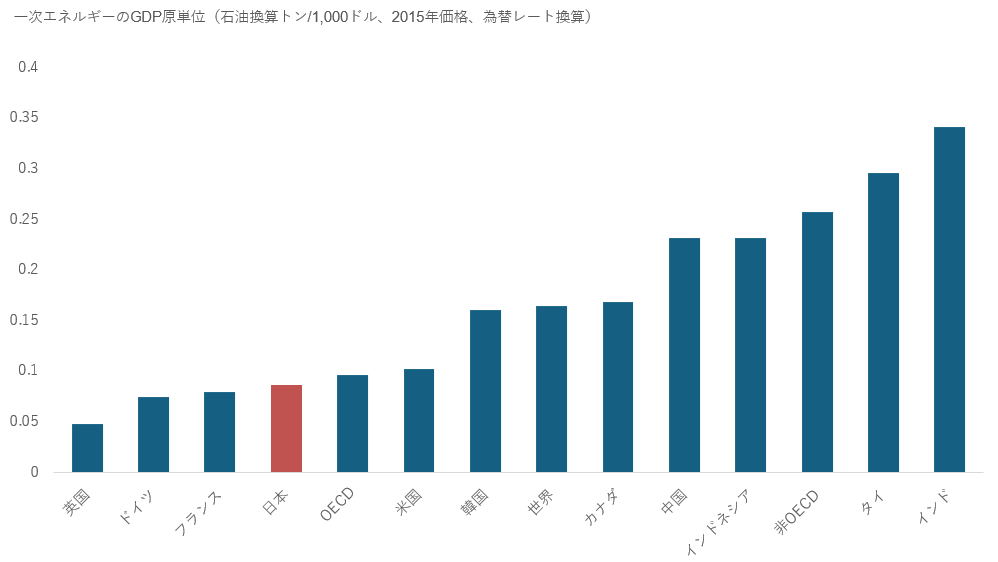

「光電融合」 とは、データセンター内の電子デバイスの「電気配線」を「光配線」に置き換えることで、ネットワークシステム全体の電力消費量を100分の1程度にする省エネ化を実現するだけでなく、大容量化や低遅延化も可能とする技術です。「IOWN(アイオン)」とは、NTTが提唱する次世代のコミュニケーション基盤の構想で、IOWN4.0になると電力効率が100倍程度上がると考えられています。

光電融合技術開発ロードマップ

一方、「液浸冷却」とは、データセンターのサーバーを、冷却液に丸ごと浸して冷却する技術で、冷却液によりサーバー全体から直接発熱を取り除くため、冷却ファンなどが不要になり、高い冷却性能とエネルギー効率を実現します。

液浸冷却

②デジタル技術も活用した非連続な技術開発

今後さらなる省エネを進めていくためには、AIやDXの進展などもふまえ、デジタル技術を活用した、設備の抜本的な効率化に向けた非連続的な技術開発が必要です。国際エネルギー機関(IEA)によると、①でふれたようなデータセンターの増加に伴うエネルギー供給上の課題がある一方、AIがエネルギー分野にもたらす利益もあり、AIの活用が生産工程のエネルギー最適化に大きな影響をもたらすとされています。

③中小企業によるGX(グリーントランスフォーメーション)への取り組み

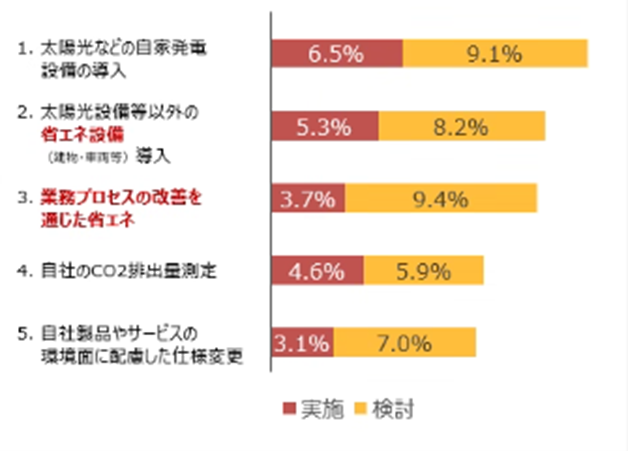

日本国内の温室効果ガス排出量1~2割を占めるとされる中小企業によるGXの取り組みも重要です。中小企業が大きな設備投資をおこなって、化石燃料の使用を非化石燃料へと転じる(非化石転換)のは難しいため、カーボンニュートラル対策の第一歩は省エネへの取り組みとなるでしょう。実際、中小企業に対する調査結果では、具体的なカーボンニュートラルの方策として、省エネ設備の導入や省エネのための業務プロセス改善が高い割合を占めています。一方で、具体策を検討していても実施している企業は2割程度にとどまっており、今後の取り組み促進も要となります。

中小企業がカーボンニュートラルに関して実施・検討している具体的な方策

(出典)商工中金「中小企業のカーボンニュートラルに関する意識調査(2023年7月)」を元に資源エネルギー庁作成

④ZEHなど家庭における省エネ対策

家庭部門では、高効率給湯器や高効率照明の導入とともに、建物そのものの省エネルギー化を進めていく必要があります。2050年のカーボンニュートラルに向けて、住宅・建物全体の省エネ性能の平均値がZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、1年間で消費するエネルギー量を実質的にゼロにする家)・ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル、1年間で消費するエネルギー量を実質的にゼロにするビル)基準を満たす水準となるように、2030年度以降の新築住宅・建築はZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能の確保することを目指しています。これらの目標に向けて、たとえば、ZEHについては、今後、より高い省エネ性能や自家消費型太陽光発電の促進が必要です。また、家庭部門のDR(ディマンドリスポンス、電力需給バランスを調整するしくみ)もあわせて進めていく必要があります。

- 詳しく知りたい

- 知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~新しい省エネの家「ZEH」

省エネに加えて非化石エネルギーの導入も拡大

エネルギー資源のとぼしい日本では、1973年と1979年の二度にわたり大混乱におちいったオイルショックをきっかけに、エネルギーを効率的に利用していくことを目的として「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(いわゆる「省エネ法」)を制定し、省エネの取り組みを促進してきました。

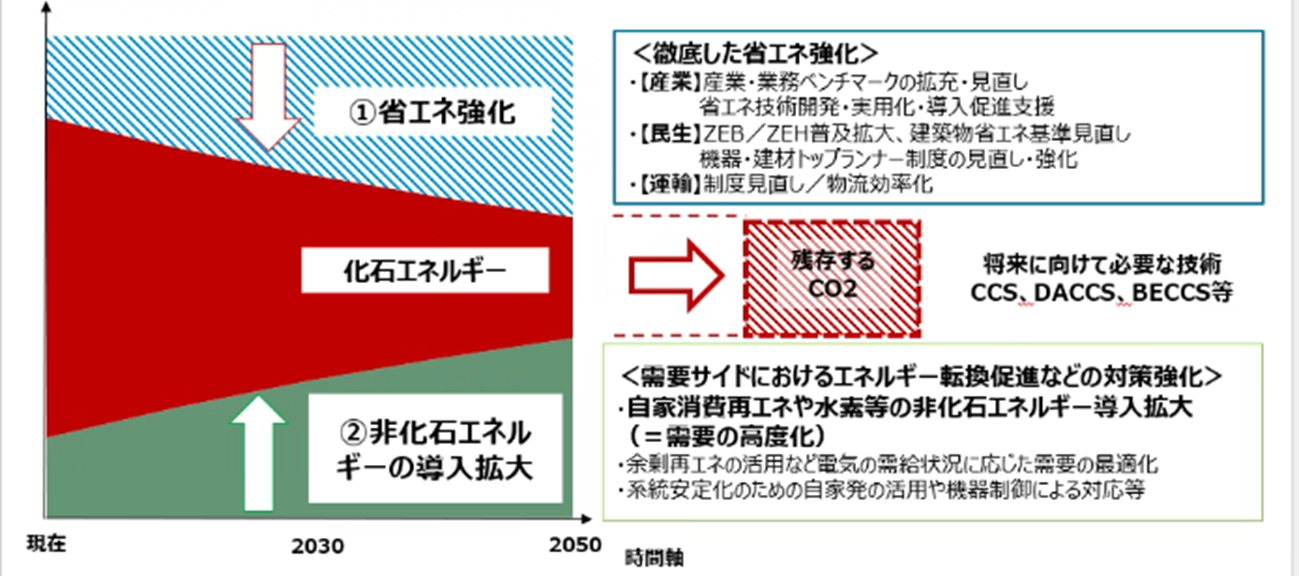

他方で、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、省エネを強化して「使うエネルギー」を効率化すると同時に、「使うエネルギー」を非化石エネルギーに転換するという対策も進める必要性が出てきました。そこで、2023年に省エネ法が大幅に改正され、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」となりました。これまでの化石エネルギーの使用の合理化に加えて、①非化石エネルギーも含めたすべてのエネルギーの使用の合理化にくわえて、②非化石エネルギーへの転換を求めるとともに、③電気の需要の最適化を促す法制度になったのです。

需要サイドのカーボンニュートラルに向けたイメージと取り組みの方向性

- 詳しく知りたい

- 「2023年4月施行の『改正省エネ法』、何が変わった?

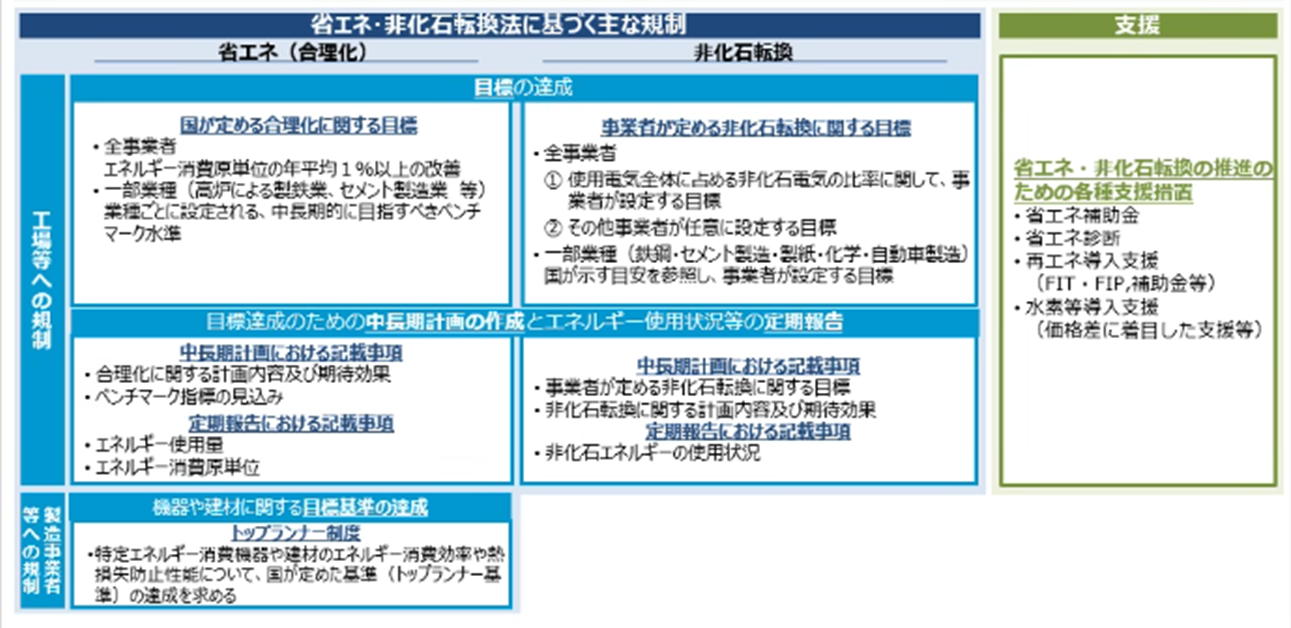

省エネ診断・給湯器や断熱窓への補助など、規制とセットで省エネ・非化石転換を支援

省エネや非化石転換、DRを進めるためには、規制と支援を一体的に運用していくことが大切です。規制としては、事業者に対して省エネや非化石エネルギーへの転換に関する目標達成を求めるとともに、一定規模以上の事業者には中長期計画の作成や定期報告も求めるといった措置を、省エネ法に基づき実施しています。

一方、こうした活動を支援する方策として、省エネや非化石転換を進めるための設備更新に対する「省エネ・非化石転換補助金」や、省エネの専門家がエネルギーの使用状況を把握し改善項目を提案する「省エネ診断」をはじめとした省エネ導入支援の制度を設けています。なお、令和6年度補正予算においては「省エネ支援パッケージ」として、省エネ・非化石転換補助金は昨年度からの3年間で7,000億円規模の支援、中小企業投資促進枠の創設をおこなうとともに、省エネ診断はデジタル技術を活用した見える化を促進する診断メニューを追加するなどをおこなっており、取り組みを加速しています。

省エネ・非化石転換法にもとづく主な規制・支援

加えて、地域で中小企業の省エネを支援するため、省エネ・地域パートナーシップを立ち上げ、今年度より、パートナーシップの参加機関は地域の中小企業などの省エネ支援のための取り組み方針・活動計画を策定しました。今後、燃料転換を含む非化石転換などについても、情報提供を予定しています。また、省エネの技術的なアドバイスをおこなう専門家などの確保・育成も急務です。自治体とも連携し、「各地域で省エネの専門的助言を受けられる体制づくり」を進めます。

家庭向けには、ヒートポンプ給湯器やハイブリッド給湯器、家庭用燃料電池といった高効率給湯器の導入や、省エネ効果の高い断熱窓への改修、住宅省エネ化に対する支援を、国土交通省・環境省とともに連携して対応しています。

2040年に向けた重要な政策のひとつ、省エネ・非化石転換。規制と支援を一体的に運用し、エネルギー安定供給・経済成長・脱炭素を同時に実現しながら、経済活動を低下させることなくエネルギー効率改善を進めていきます。

お問合せ先

記事内容について

省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課

スペシャルコンテンツについて

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)

-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!