「カーボンニュートラル」って何ですか?(後編)~なぜ日本は実現を目指しているの?

メディアなどでよく見聞きする「カーボンニュートラル」という言葉について、正しく理解するためのシリーズの後編です。前編(「『カーボンニュートラル』って何ですか?(前編)~いつ、誰が実現するの?」参照)では、「カーボンニュートラル」がそもそも何を意味するのか、いつまでにおこなうのか、誰が表明しているのかについて解説しました。今回は、なぜ「カーボンニュートラル」を目指すのか、どのように実現していくのかについてご紹介しましょう。

なぜ、「カーボンニュートラル」を目指すのか?

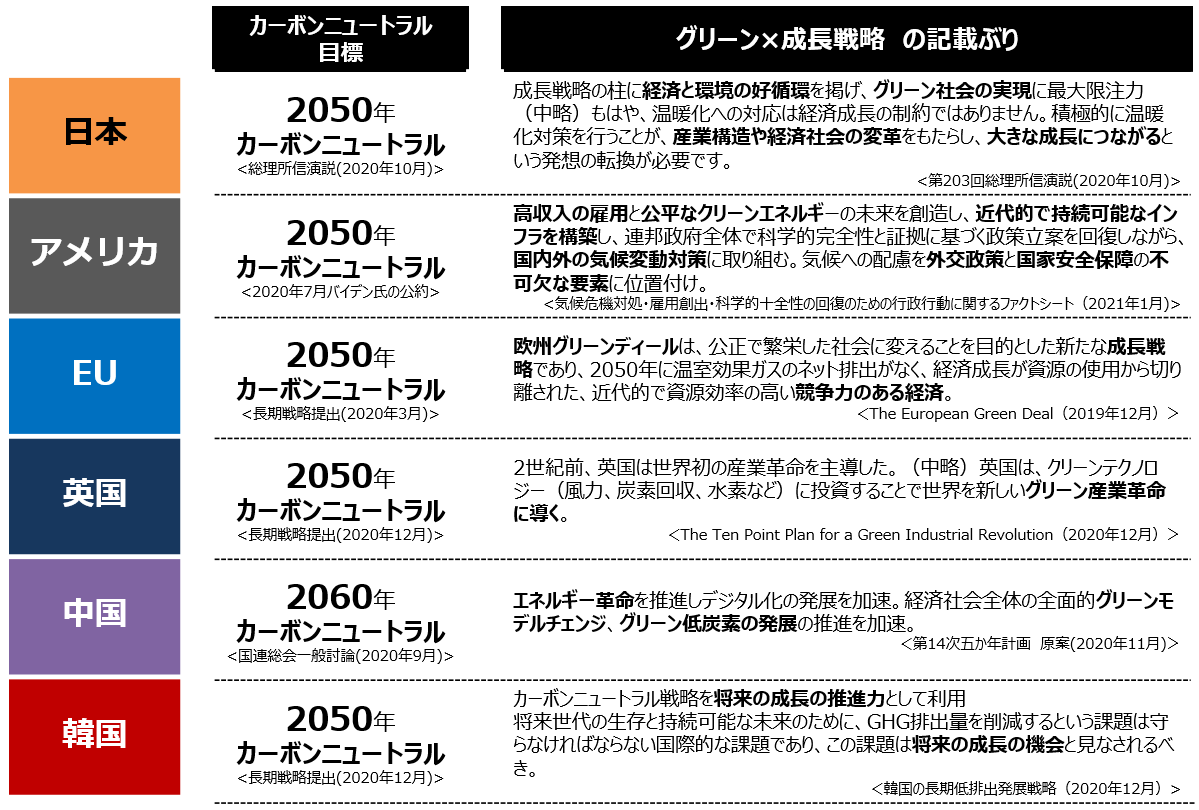

前編でお伝えしたとおり、「カーボンニュートラル」はいろいろな意味で使われることがある言葉ですが、日本が目指す「カーボンニュートラル」とは、「温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」ことを意味しています。菅総理は2020年10月の所信表明演説で、「2050年にカーボンニュートラルを目指す」ことを表明しました。では、なぜ、カーボンニュートラルの実現を目指しているのでしょうか?

それは、みなさんもご存じのとおり地球温暖化への対応が喫緊の課題であることに加え、カーボンニュートラルへの挑戦が次の成長の原動力につながるからです。

世界では、120以上の国と地域が「2050年カーボンニュートラル」という目標を掲げ、大胆な投資をする動きがあいつぐなど、気候変動問題への対応を“成長の機会”ととらえる国際的な潮流が加速しています。世界中のビジネスや金融市場も、その潮流の中で大きく変化しています。カーボンニュートラルへの挑戦は、社会経済を大きく変革し、投資をうながし、生産性を向上させ、産業構造の大転換と力強い成長を生み出すチャンスなのです。

各国の削減目標と気候変動政策

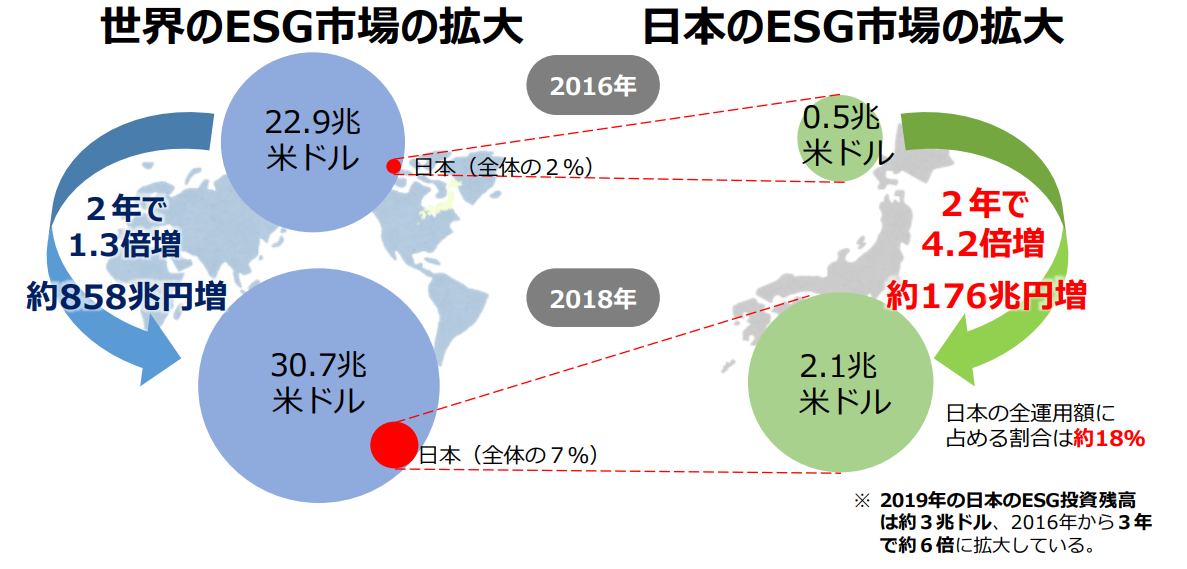

とくに昨今では、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)を考慮して投資をおこなう「ESG投資」が世界中で拡大しているため、環境への配慮は企業にとっても取り組むべき重要課題となっています。先進国を中心に、企業も生き残りをかけて、カーボンニュートラルを目指す技術のイノベーションの開発に大規模な投資をおこなっています。日本は、国としてカーボンニュートラルの技術開発を目標とし、産学官連携のもと長期的な視野に立ち、その実現を目指しています。

菅総理の所信表明演説でも、「もはや、温暖化への対応は経済成長の制約ではありません。積極的に温暖化対策をおこなうことが、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換が必要です」と述べられました。カーボンニュートラルへの挑戦は、世界のグリーン産業をけん引し、日本が掲げる「経済と環境の好循環」を生み出すカギになると期待されているのです。

「カーボンニュートラル」を実現するための対策、その方向性は?

では、「カーボンニュートラル」は、本当に実現できるのでしょうか。実のところ、「2050年までに達成」という目標は、大変困難な課題です。具体的にどのような対策が必要となるのでしょうか。エネルギー起源CO2に関する対策の大きな方向性について、以下の図をもとに解説していきましょう。

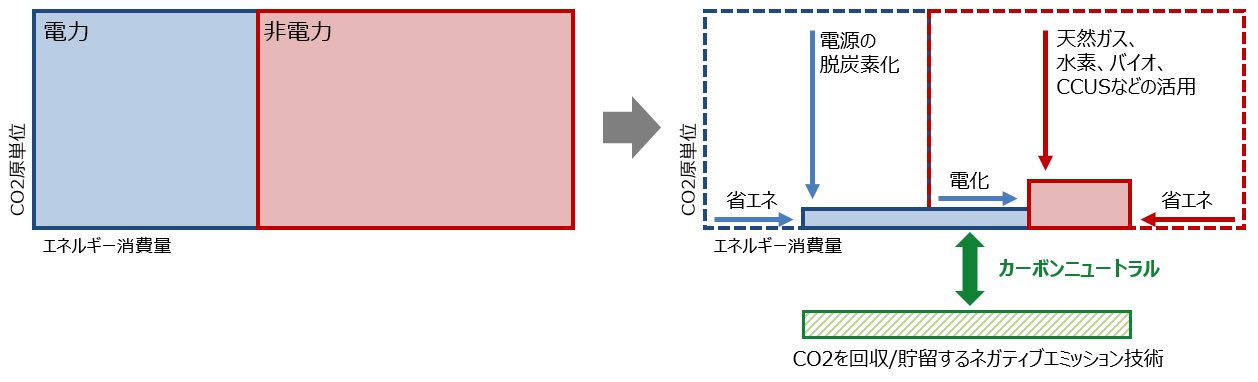

エネルギー起源CO2の排出量を考える際の指標として、「エネルギー消費量」と「CO2排出原単位」があります。「エネルギー消費量」はその名の通り、エネルギーをどれだけ使用するのかという意味ですが、エネルギーの使用には電力として消費するものもあれば、熱や燃料として利用する非電力でのエネルギー消費もあります。一方、「CO2排出原単位」とは、燃料を燃焼したり電気や熱を使用するなど、ある一定量のエネルギーを使用する際に、どのくらいのCO2が排出されるかを示すものです。燃料を燃焼したり電気や熱を使用したりすることで排出される「エネルギー起源CO2」は、以下の式で表されます。

CO2排出原単位:一定量のエネルギーを使用する時に排出されるCO2排出量

エネルギー消費量:エネルギーを使用した量

上の図でいうと、縦軸のCO2排出原単位と、横軸のエネルギー消費量をかけ合わせたもの(つまり、面積に該当するもの)が「エネルギー起源CO2の排出量」になります。カーボンニュートラルを達成するためには、「CO2排出原単位」と「エネルギー消費量」を低減し、この面積をゼロにしていく必要があります。では、どのように取り組んでいけばいいのでしょうか?

① 省エネルギー・エネルギー効率の向上

面積を小さく(CO2排出を低減)するために、まずできることはエネルギー消費量を減らすこと(省エネ)です。節電などがすぐに思いつくかもしれませんが、エネルギー効率の高い製品にすることによっても、エネルギー消費を抑えることができます。しかし、それだけではエネルギー使用量をゼロにすることは難しく、これだけでカーボンニュートラルを達成することはできません。

② CO2排出原単位の低減

省エネと同時に、一定量のエネルギーをつくる場合のCO2排出量(CO2排出原単位)を減らすことも必要です。電力部門では、再生可能エネルギー(再エネ)や原子力発電の利用といった「電源(電気をつくる方法)」の非化石化をすすめること、あるいはCO2を回収・貯留して利用する「CCUS」(「知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~CO2を集めて埋めて役立てる『CCUS』」参照)やカーボンリサイクルを併用した火力発電を使うことなど、電源の脱炭素化を進める必要があります。カーボンニュートラルを達成するためには、電力部門のCO2排出原単位をゼロにする、つまり電源の脱炭素化が前提になってくるでしょう。

一方、非電力部門では、CO2排出原単位を低減するために何ができるでしょうか。エネルギーを自動車など動力の燃料として利用したり、産業部門や家庭部門で熱として利用したりすることでもCO2は排出されてしまいます。そこで、使用する燃料をより低炭素なものに転換したり、水素やバイオマス、合成燃料などに転換すれば、CO2排出原単位を低減することができます。CO2排出原単位を下げれば、CO2の総排出量を削減することにつながるのです。

③ 非電力部門の電化

非電力分野では、高熱利用や燃料利用など脱炭素化が技術的に難しかったり、高コストになったりする場合もあり、電力部門と比較すると、比較的CO2排出原単位を低減することが難しいと言われています。そのため、排出原単位のより小さい電力をエネルギーとして利用することで、二酸化炭素排出量(面積)を小さくします。電化を進めるとともに電源の脱炭素化をおこなうことで、CO2排出量(面積)を小さくすることができるのです。

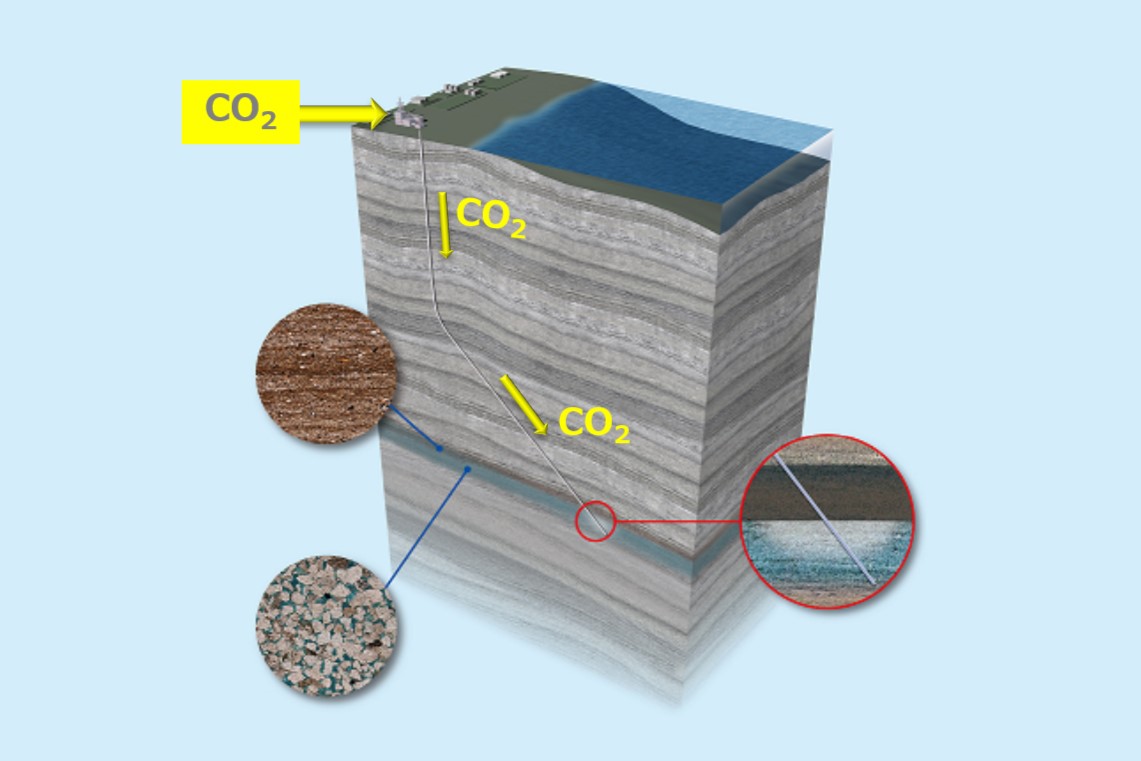

④ネガティブエミッション

省エネやCO2排出原単位の低減、電化の取り組みをしても、どうしても脱炭素化できない部門や、CO2の削減に膨大なコストがかかってしまう部分もあります。また、非エネルギー起源の温室効果ガスの排出もあります。そうした分野については、植林を進めて光合成に使われる大気中のCO2の吸収量を増やしたり、「BECCS」(バイオマス燃料の使用時に排出されたCO2を回収して地中に貯留する技術)や「DACCS」(大気中にすでに存在するCO2を直接回収して貯留する技術)といった「ネガティブエミッション技術」を用いたりすることによって、大気中のCO2を減少させることができます。

⑤CO2排出を全体としてゼロに

上記のように、カーボンニュートラルを目指すためには、①省エネ、②電源の脱炭素化や非電力部門のCO2排出原単位の低減、③非電力部門の電化、④ネガティブエミッションを組み合わせ、トータルでのカーボンニュートラルを目指すことが重要です。

どの部分のCO2を減らすの?

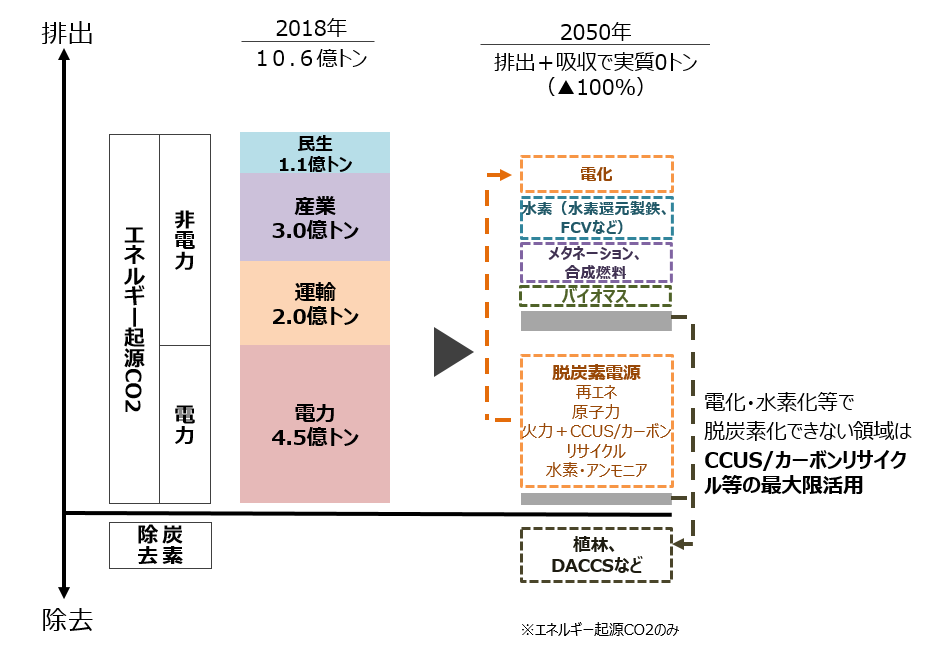

では、どのくらいの量のCO2を、どのように減らしていくことが求められていくのでしょう?エネルギー起源のCO2について、具体的なイメージを次の図で説明しましょう。

先ほども述べたように、カーボンニュートラルを実現するには、電力部門の脱炭素化が大前提になります。一方、非電力部門については、電化や水素化などCO2を排出しないエネルギーへの転換を進めることが必要です。このようにして、2018年には電力・非電力部門あわせて10.6億トン排出していたエネルギー起源CO2を減らしていく必要があります。2050年には、排出量と、植林やDACCSなどによるCO2の吸収を相殺することで、実質排出0トンにしていくことを目指しています。

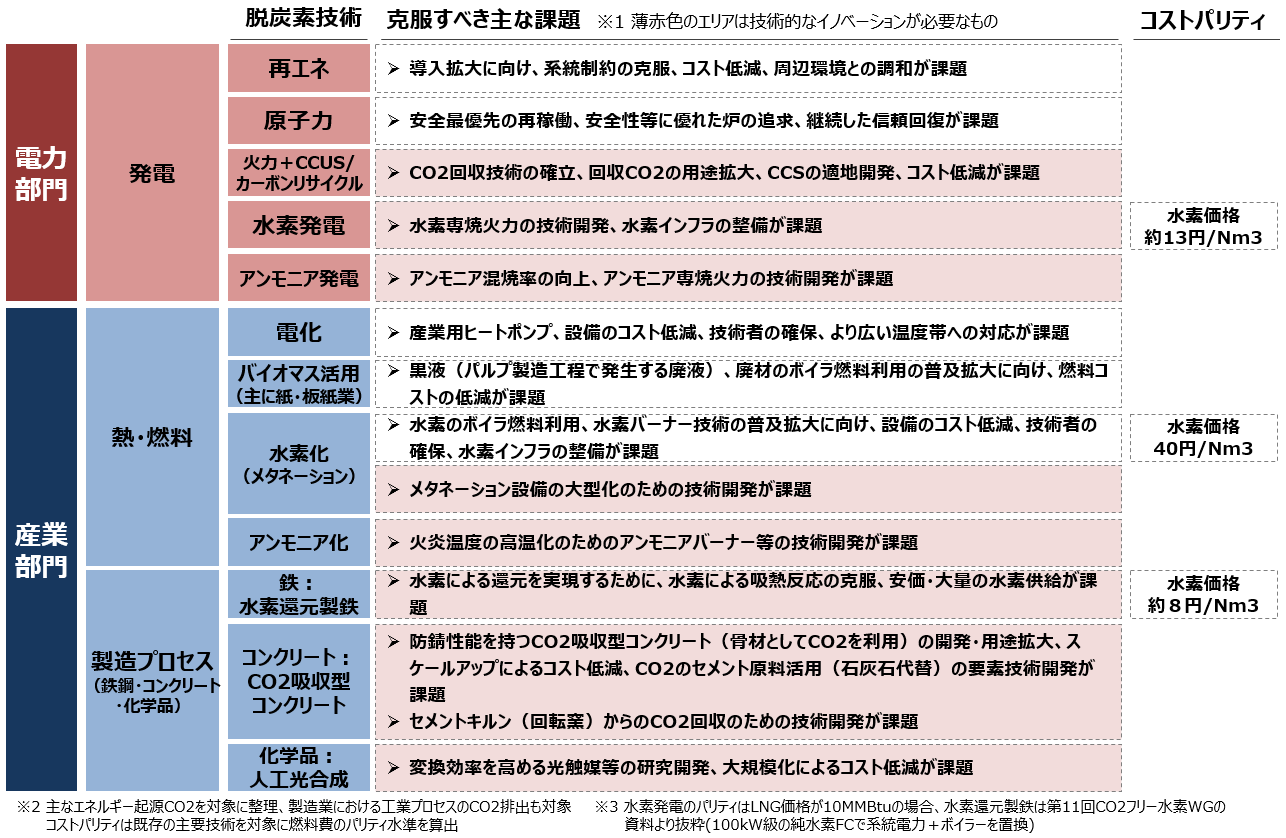

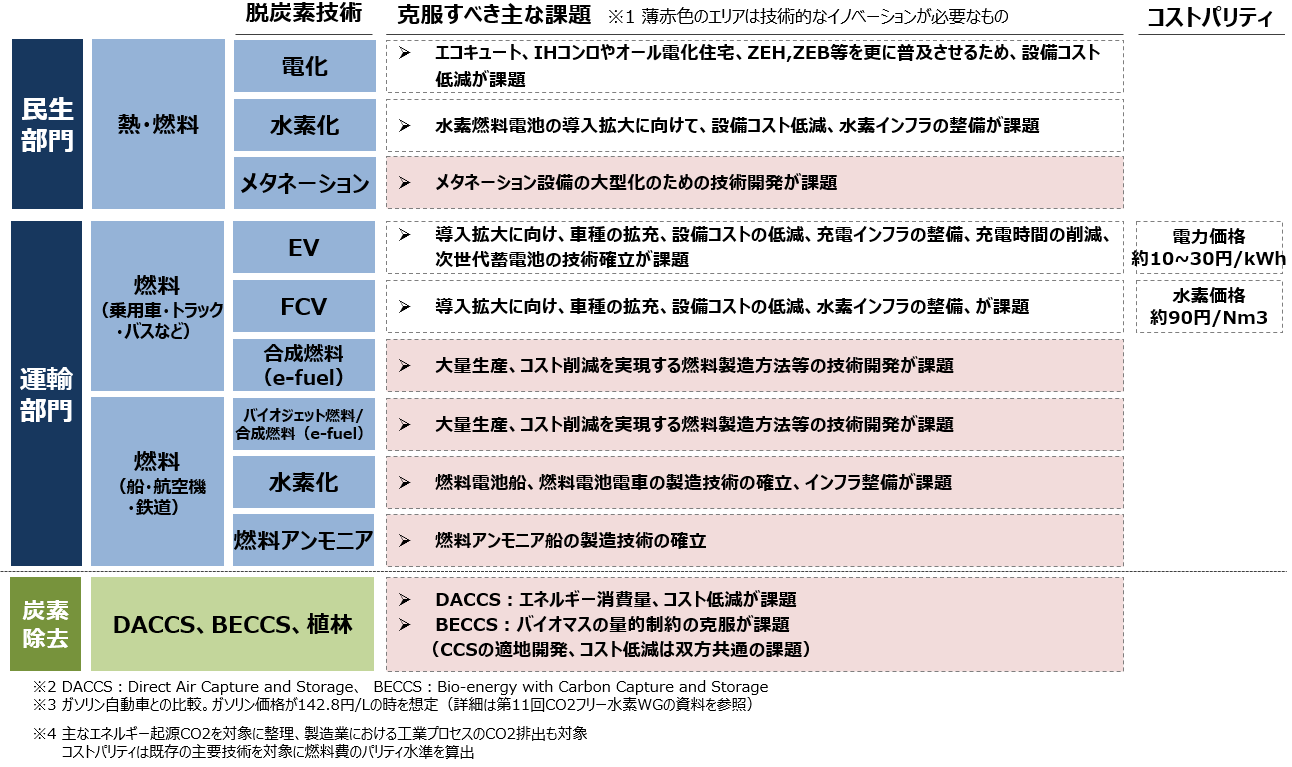

どんな技術が開発されているの?

最後に、それぞれの分野で、カーボンニュートラルに向けてどのような取り組みがおこなわれているかをご紹介しましょう。電力部門では、再エネの導入拡大、水素発電やアンモニア発電における技術開発が進められています。

非電力部門では、工場などの産業分野において、機器のエネルギー源を電力にする「電化」の促進や、バイオマスの活用などの技術開発に取り組むとともに、製造プロセスにおいても新しい技術の導入が試みられています。たとえば、鉄鋼業など製造プロセスでの原料として化石燃料を使用する産業では、電化による非化石化をおこなうことができません。そのため、原料である石炭の代替として水素を利用することで低炭素化を図る技術の研究が進められています(「水素を使った革新的技術で鉄鋼業の低炭素化に挑戦」参照)。化学産業では、光触媒を用いて太陽光によって水から水素を分離し、水素と工場から排出されるCO₂を組み合わせてプラスチック原料を製造する人工光合成技術(「CO2を“化学品”に変える脱炭素化技術『人工光合成』」参照)などの研究が進められています。また、セメント産業では、CO2を廃コンクリートなどに用いて炭酸塩として固定し、原料などに使用するCCUSの取り組みなどが進められており、コンクリート製品でもCO2を利用した「CO2吸収コンクリート」の開発がおこなわれています(「未来ではCO2が役に立つ?!『カーボンリサイクル』でCO2を資源に」参照)。

運輸の分野では、みなさんも知っている電動自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)の導入拡大などが進められています。また、私たちの家庭においても、給湯器やコンロなどの電化の促進や、水素燃料電池の導入拡大などが進められています。

2050年カーボンニュートラル達成のためには、さまざまな既存の技術に加え、新しい技術を駆使して目標に近づけていくことが必要です。エネルギーを使う私たちも、エネルギーを低炭素・脱炭素なものへと転換するという意識を高めていくことが必要になるでしょう。

お問合せ先

記事内容について

経済産業省 産業技術環境局 地球環境対策室

スペシャルコンテンツについて

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

あなたにオススメの記事

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

なぜ、日本は石炭火力発電の活用をつづけているのか?~2030年度のエネルギーミックスとCO2削減を達成するための取り組み

-

なぜ、日本は石炭火力発電の活用をつづけているのか?~2030年度のエネルギーミックスとCO2削減を達成するための取り組み

-

中小企業の脱炭素化投資を後押し!カーボンニュートラル投資促進税制がリニューアル

-

日本でも事業化へ動き出した「CCS」技術(後編)〜「CCS事業法」とは?

-

日本でも事業化へ動き出した「CCS」技術(前編)〜世界中で加速するCCS事業への取り組み

-

日本の多様な再エネ拡大策で、世界の「3倍」目標にも貢献

-

世界で高まりを見せる原子力利用への関心 COP28でも注目

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑥:エネルギーの安定供給を支える化石資源のこれから

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)