第2節 諸外国におけるGHG削減目標と足元の進捗(エネルギー分野)

1.主要国のGHGの削減状況(中期目標の進捗)

パリ協定においては、主要排出国を含む全ての国が自国の国情に合わせてGHG削減・抑制目標を策定することとされており、各国は、NDCの達成に向けて、それぞれの事情に応じた取組を進めているところです。

まず、エネルギー起源CO2の排出削減のためには、エネルギー供給の低炭素化(電力供給における非化石電源比率の引き上げ、非化石電源比率引き上げを踏まえた電化率の向上、化石燃料利用における低炭素燃料への転換等)と省エネルギー(エネルギー消費効率の改善)が必要となります。

このうち、エネルギー供給の低炭素化については、数多の需要家による非電力エネルギー(石油、ガス、石炭等)利用の転換(電化、燃料転換)を促すには一定の時間を要することから、多くの国では、電力供給における非化石電源(太陽光や風力、水力といった再生可能エネルギー、原子力)比率の引き上げや、化石電源の低炭素燃料への転換(石炭や石油からガスへの転換)を中心としてエネルギー供給の低炭素化が進められています。

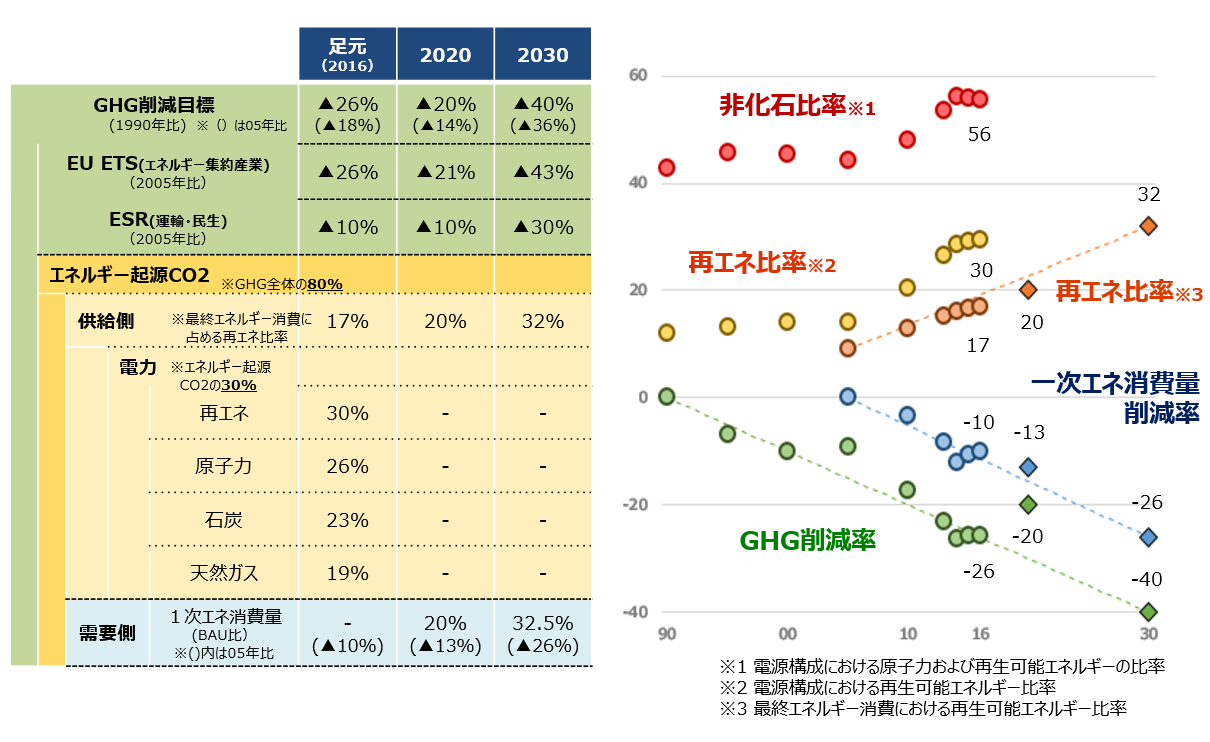

本節では、主要先進国のGHG削減目標と、これに向けた現在までの削減の進捗状況、およびその要因をエネルギー供給の低炭素化及び省エネルギーに分解して評価を試みます。主要国(欧米諸国及び日本)のGHG削減等の進捗をまとめると、(第122-1-1)のとおりです。これをみると、電源の非化石化、ガス転換、省エネルギー等の取組をバランスよく進めている日本及び英国は、削減目標水準と排出基準年とを結んだ直線(以下、「目標ライン」という。)に向けて進展していますが、米国、フランス、ドイツは、目標ラインより上ぶれしている(排出削減のペースが目標ラインのペースに追いついていない)状況となっています。

【第122-1-1】主要国のGHG削減の進捗状況

- (注1)

- 「2016年の各国の排出量及び1人当たりの排出量」はエネルギー起源CO2排出量、「GHG削減中期目標と進捗」の実績は、エネルギー起源CO2以外のGHGも含んだ排出量を示している。

- (注2)

- 各国の目標・実績は、土地利用、土地利用変化及び林業(LULUCF)分野における排出・吸収量を考慮して算出している。

- (注3)

- 「エネルギー消費削減率」は、各国の目標等に応じて、掲載している指標が異なる。

【第122-1-1】主要国のGHG削減の進捗状況(ppt/pptx形式:180KB)

- 出典:

- IEA World Energy Balances等を基に資源エネルギー庁作成

日本は、2030年度に▲26%のGHG削減目標(2013年度比)に対し、2016年度時点で▲7%の削減実績となっています。目標ラインと同水準であり、足元でも削減の方向となっています。非化石電源比率は、東日本大震災後の原子力発電所の停止により2012年度に12%まで低下したものの、2017年度には19%まで増加しています。エネルギー消費については、過去、足元ともに削減傾向(エネルギー消費効率が改善)となっています。

英国は、2030年に▲57%1のGHG削減目標(1990年比)に対し、2016年時点で▲41%の削減実績となっています。目標ラインと同水準であり、足元でも削減の方向となっています。非化石電源比率については、一定の原子力発電比率を維持ししつつ、再生可能エネルギー比率を伸ばしてきていることから、2010年比で約2倍(47%)に増加しています。火力についても天然ガスへの転換を進めています。エネルギー消費については、過去、足元ともに削減傾向となっています。

米国は、2025年に▲26~28%のGHG削減目標(2005年比)に対し、2016年時点で▲12%の削減実績となっています。足元では削減の方向となっていますが、目標ラインより上ぶれしている状態であり、削減目標達成のためには更なる深掘りが必要となります。非化石電源比率は、一定の原子力発電比率を維持ししつつ、再生可能エネルギー比率を伸ばしてきていることから、2005年28%から2016年34%まで増加しています。火力については、シェール革命によりガス価格が下落しており、石炭から天然ガスへの転換が進んでいます。一方、エネルギー消費は、過去、足元ともに横ばいの状況となっています。

フランスは、2030年に▲40%のGHG削減目標(1990年比)に対し、2016年時点で▲18%の削減実績となっています。目標ラインより上ぶれしており、足元でも削減傾向は横ばいであることから、削減目標の達成のためには更なる深掘りが必要となります。フランスは、すでに電力供給の約9割が非化石電源で行われていることから、非化石電源比率の引き上げによるエネルギー供給の更なる低炭素化余地が限られるという、他国の主要国と比べて特殊な制約要因があります。このため、エネルギー起源CO2排出の90%は、運輸・家庭・産業部門による「非電力」のエネルギー利用が原因となっており、CO2排出の削減を進めるためには大幅な省エネルギーが必要となりますが、その実績は足元では横ばいの傾向にあります。

ドイツは、2030年に▲55%のGHG削減目標(1990年比)に対し、2016年時点で▲27%の削減実績となっています。目標ラインより上ぶれしており、足元でも削減傾向は横ばいであることから、削減目標の達成のためには更なる深掘りが必要となります。非化石比電源比率は、再生可能エネルギー比率が2010年比で約2倍の30%に増加しているものの、原子力発電比率が低下しているため、足元、約4割で横ばいとなっています。火力については、電源構成の約4割を占める石炭火力比率の低減が課題となっています。エネルギー消費は、かつては削減が進んできましたが、足元で横ばいとなっています。

2.日本

(1)GHG削減に関する中期目標と進捗

日本は、2030年度に▲26%の削減目標(2013年度比)を示しています。当該目標に向けた進捗について、2016年度時点で▲7%の削減実績となっています。これは2030年度▲26%削減に向けた目標ラインを下回っており、また、直近3年間の傾向を見ても▲1.7%pt/年と削減の方向となっていることから、仮に現在の傾向を維持していくことができれば、削減目標の達成が可能と見込まれます。

日本のGHG排出の構造についてGHG排出のうち、エネルギー起源CO2が占める割合は92%であり、そのうちの50%が発電時の排出となっています。主要国と比較すると、エネルギー起源CO2が占める割合が高く、かつ、そのうち発電に伴う排出の占める割合も最も高い構造となっています。

- 出典:

- IEA World Energy Balances、総合エネルギー統計等を基に資源エネルギー庁作成

加えて、他の主要国とCO2排出の要因を需給両面で比較すると、日本はエネルギー消費効率は高いものの、電源の非化石化・低炭素化は低い状況となっています(詳細は第3節を参照)。

このため、日本においては、特に電源の非化石化・低炭素化を進めていくことが喫緊の課題と言えます。

日本は、こうした需給構造の特徴に加え、化石資源に乏しく電力の国際連系線や国際的なガスパイプライン等もないといった固有のエネルギー事情等を勘案した上で、2030年エネルギーミックスを示しています。これは2030年度▲26%のGHG削減目標とも整合的なものであり、かつ、主要国の中でも詳細な需給の見通しとなっています。このエネルギーミックスを着実に実現していくことが、GHG削減目標を達成する上で重要となります。

(2)エネルギー供給の低炭素化(電源の非化石化等)

日本は、エネルギーミックスにおいて、非化石電源比率が2030年度に44%程度となることを見込んでいます。日本の非化石電源比率は、東日本大震災後の原子力発電所の停止により2010年度の36%から2013年度には12%(再生可能エネルギー10%、原子力2%)に低下しました。2030年度に44%程度の水準を実現するためには、+2%pt/年程度の増加が必要となります。再生可能エネルギーの導入拡大と安全最優先の原子力発電所の再稼働により、非化石電源比率は2017年度には19%(再生可能エネルギー16%、原子力3%)となっており、これまでのところ、+2%pt/年程度ずつ上昇しています。

火力発電比率については、2010年度には64%でしたが、震災後の原子力発電所停止分を火力発電の焚き増しにより賄ってきたことから、2012年度には88%まで増加しました。その後、非化石電源比率の増加等に伴い2017年度には81%まで低下しています。そして日本は、2030年度には火力発電比率は56%程度の水準となる見通しを示しています。電源毎の比率の詳細は(第122-2-2)のとおりです。

①再生可能エネルギー

日本は、再生可能エネルギーの電源比率について、2030年度のエネルギーミックスでは22~24%(電源構成比)の水準となる見通しを示しています。その見通しを確実に実現していくため、2012年より固定価格買取制度(以下、「FIT」という。)等を通じた再生可能エネルギー導入支援を行っており、再生可能エネルギー比率は10%(2012年度)から16%(2017年度)に増加しました。他方、FITの賦課金総額が年々増大しており、国民負担の抑制が課題となっています。国民負担を抑制しながら再生可能エネルギーの導入拡大を継続するため、再生可能エネルギーの買取価格の引き下げや入札制度の導入、長期安定的な事業運営の確保のための環境整備、系統制約の克服等を進めることとしています。

- 出典:

- IEA World Energy Balances等を基に資源エネルギー庁作成

②原子力

日本は、原子力の電源比率について、2030年度のエネルギーミックスでは20~22%(電源構成比)の水準となる見通しを示しています。現時点(2019年4月時点)で9基の原子炉が稼働しており、電源構成に占める比率は3%(2017年度)となっており、引き続き、安全最優先の再稼働を進めることとしています。

③火力

火力発電比率は、上述のとおり、2012年度には88%まで増加しましたが、その後、非化石電源の増加に伴い2017年度には81%まで低下しており、日本は、2030年のエネルギーミックスにおいて56%程度(電源構成比)の水準となる見通しを示しています。一方、石炭火力発電の割合は、東日本大震災以前から長期的に見て増加傾向にあり、足下(2014年度以降)では35%程度で横ばいで推移しています。火力発電自体の低炭素化については、2030年に向けて、発電効率や化石電源の比率に対する規制的措置を講じること等により非効率な石炭火力発電のフェードアウトを促し、よりクリーンなガス火力発電の利用にシフトしていくこととしています。

(3)エネルギー消費削減(省エネルギー)

日本は、2030年度に最終エネルギー消費効率(最終エネルギー消費量/GDP)を2012年度比で35%改善する目標を示しています。当該効率は、過去、足元とも改善傾向にあり、2016年度には2012年度比8%の改善となっています。これは、2030年度に向けた35%改善の目標ラインに沿っており、これまでのところ、省エネルギーが進んでいます。

他方、日本はオイルショック以降、世界最高水準の省エネを常に実現してきました。これにより日本のエネルギー消費効率は、産業・運輸・家庭部門ともにOECD平均と比べて既に高い水準となっており、他国と比べて、更なる改善は容易ではないと考えられます。例えば、効率が高いゆえに改善の余地が限定的な産業部門に事業者間の連携による省エネルギー促進等の取組を促す(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)など、新たな省エネルギーに向けた取組を促進しています。

3.英国

(1)GHG削減に関する中期目標と進捗

英国は、EUとしてのGHG削減目標(2020年に▲20%、2030年に▲40%)を上回る2020年に▲37%、2030年に▲57%の削減目標2 を示しています(いずれも1990年比)。当該目標に向けた進捗について、2016年時点で▲41%の削減実績となっています。これは2030年に▲57%の削減に向けた目標ラインと同水準であり、また、直近3年間の傾向を見ても目標に向けて▲2.7%pt/年と削減の方向となっていることから、仮に現在の削減傾向を維持することができれば、削減目標の達成が可能と見込まれます。

- 出典:

- IEA World Energy Balances等を基に資源エネルギー庁作成

英国のGHG排出の構造について、GHG排出のうち、エネルギー起源CO2が占める割合は79%、そのうちの25%が発電に伴う排出となっています。英国は、電源の非化石化(非化石電源比率の増加)と化石電源の低炭素燃料への転換(石炭や石油から天然ガスへの転換)、省エネルギー(エネルギー消費削減率)をバランス良く進めており、これまでのところCO2削減が進展しています。

(2)エネルギー供給の低炭素化(電源の非化石化等)

英国は、一定の原子力発電比率(約2割)を維持しつつ、再生可能エネルギー電源比率を2010年比で約3倍の25%に増加させてきたことから、非化石電源比率は2010年比で約2倍(47%)に増加しています。

火力発電比率については、非化石電源比率の上昇の結果として、2010年時点の約8割から2016年時点では約5割の水準まで下がりました。また、火力発電比率の内訳をみると、石炭から天然ガスへの燃料転換を進めています。これにより、石炭火力発電比率は、2006年には38%であったところ、2016年には9%まで低下しています。電源毎の比率の詳細は(第122-3-2)のとおりです。

- 出典:

- IEA World Energy Balances等を基に資源エネルギー庁作成

①再生可能エネルギー

英国は、2035年までの電源構成の予測を示しており、これによれば、再生可能エネルギー電源比率が、2020年までに39%、2030年までに53%となる見通し3 です。そのため、2010年4月よりFIT等を通じた導入支援を行っており、再生可能エネルギー電源比率は2010年の7%から2016年には25%に増加しました。他方、英国では、産業用(大企業向け)の電気料金が欧州主要国の中で最も高い水準となっています。こうした中、国民負担を抑制するため再生可能エネルギーの買取価格の引き下げが行われ(家庭用太陽光は2010年64円/kWhから2016年6円/kWhに)、2015年からは入札制度が実施されています。

2010年から2016年にかけて再生可能エネルギー電源比率は+3%pt/年のペースで増加しています。2030年に53%となるには、今後、コスト上昇の抑制に努めつつ、+2%pt/年のペースで増加させていく必要があります。

- 出典:

- Eurostat databaseを基にBritish institute of energy economics作成

②原子力

英国は、原子力電源比率については2030年に22%、2035年には31%という水準を予測として示しています。2019年3月現在、15基の原子炉が稼働しており、原子力電源比率は22%となっていますが、当該15基のうち8基は、2020年代前半に閉鎖が予定されています(2023年に4基、2024年に4基)。こうした中、省エネルギーや再生可能エネルギーだけでは、CO2削減、エネルギー安定供給は十分に果たせないとして、原子力発電所の新増設の方針を示しています4。

③火力

英国の火力電源比率は、2010年時点では約8割を占めていましたが、先述のとおり、再生可能エネルギー電源比率の高まりに伴って、2016年には約5割まで下がっています。

また、火力発電の燃料として、1960年代からの北海での天然ガス生産開始に伴い、石炭から天然ガスへの転換を進めてきました。また、2000年代に入り北海での生産が減少すると輸入を増加し、現在、天然ガス調達は国産と輸入が半々程度となっています。その結果、天然ガス比率は、1990年2%から2016年43%へと増加しています。

その一方、石炭火力発電の比率は、1990年65%から2016年には9%まで減少しました。また、英国の方針では、排出対策を行っていない石炭火力発電所(排出係数450gCO2/kWh以上)を2025年までに閉鎖することとしています。

なお、英国は、今後の火力発電について、2030年には火力電源比率を24%、また、その内訳として、ガス火力発電比率24%、石炭火力発電比率0%という見通しを示しています。

(3)エネルギー消費削減(省エネルギー)

英国は、2020年に最終エネルギー消費量をBAU比5▲18%削減する目標を示していますが、これは、基準年である2007年との比較に換算すると▲17%削減に相当します。これまでのエネルギー消費は削減傾向にあり、2007年と比較すると2016年には▲15%の実績となっています。

ただし、足元のエネルギー消費量をみると、産業部門、運輸部門、家庭部門とも、削減はやや足踏み状態となっています。なお、エネルギー消費効率をみると、産業・運輸・家庭部門ともにOECD平均と比べて、同程度又は既に高い水準となっており、他国と比べて、更なる改善・削減は容易ではないと考えられます。(詳細は第3節を参照)

英国は、国家エネルギー効率化計画(UK-NEEAP)において、当該省エネルギー目標(BAU比▲18%)を達成するために、施策ごとの省エネルギー量を積み上げており(建築部門がその半分を占めている)、今後の政策効果が注視されます。

なお、最終エネルギー消費について、2000年から2016年の部門別の変化率をみると、産業部門で▲33%と大きく減少しています。英国では、1990年代後半から2008年頃にかけて製造業からサービス業への転換が生じており、このこともエネルギー消費量に一定程度影響していると考えられます。

- 出典:

- IEA World Energy Balancesを基に資源エネルギー庁作成

- 出典:

- OECD.Statを基に資源エネルギー庁作成

- 出典:

- IEA World Energy Balancesを基に資源エネルギー庁作成

- 出典:

- Department for Business, Energy & Industrial Strategy,”ENERGY AND EMISSIONS PROJECTIONS 2017”を基に資源エネルギー庁作成(※storageを除く)

4.米国

(1) GHG削減に関する中期目標と進捗

米国は、石油、天然ガス、石炭といったあらゆる化石資源を国内に有しています。また、原子力発電については世界最多の基数(98基)を保有し、再生可能エネルギーについては、広大な国土、風況・日照といった良好な立地条件を有しています。これらにより米国のエネルギー自給率は約90%と主要国で最も高く、かつ、電気料金は最も低い水準となっています。しかしながら、エネルギー起源のCO2年間排出量は48億tと主要国で最も多く、一人当たりでみても14.9t/人・年と主要国で最も多い排出量となっています。

米国は、前オバマ政権時代に、NDCにおけるGHG排出削減目標として2020年▲17%、2025年▲26~28%を掲げました(いずれも2005年比)。その後、トランプ大統領は、2017年8月にパリ協定脱退を国連に通告しましたが、パリ協定の脱退が手続き上有効になるのは早くても2020年11月であることから、当該目標は現時点では有効といえます。

当該目標に向けた進捗については、2016年時点で▲12%の削減実績となっています。直近3年間の傾向をみると▲1.7%pt/年と削減の傾向となっていますが、2025年の26~28%削減に向けた目標ラインより上ぶれしている状態であり、削減目標の達成のためには更なる深掘りが必要となります。

米国の GHG排出の構造について、 GHG排出のうち、エネルギー起源CO2が占める割合は83%であり、そのうちの39%が発電に伴う排出となっています。このため、CO2削減のためには、電源の非化石化(非化石電源比率の増加)と省エネルギー(エネルギー消費削減率)をバランス良く進めていく必要があります。非化石電源比率については、再生可能エネルギーの増加により逓増傾向にあるものの、最終エネルギー消費量については横ばいとなっています。

- 出典:

- 資源エネルギー庁

- 出典:

- IEA Energy Prices and Taxesを基に資源エネルギー庁作成

- 出典:

- IEA World Energy Balances等を基に資源エネルギー庁作成

(2)エネルギー供給の低炭素化(電源の非化石化等)

米国は、一定の原子力発電比率(約2割)を維持ししつつ、再生可能エネルギー電源比率を2005年の9%から2016年には15%に増加させてきたことから、非化石比率は2005年の28%から2016年には34%に増加しています。

火力発電比率については、非化石電源比率の逓増に伴い、その比率が緩やかに低下しています。また、火力発電比率の内訳をみると、2006年以降、安価なシェールガスの開発等により石炭からガスへの燃料転換が進み、石炭火力発電比率は2005年には51%であったところ、2016年には32%に低下しています。電源毎の比率の詳細は(第122-4-4)のとおりです。

- 出典:

- IEA World Energy Balances等を基に資源エネルギー庁作成

①再生可能エネルギー

米国は、国全体としての再生可能エネルギーの導入目標は明示しておらず、また、全土を対象としたFIT等による導入支援は基本的に行っていませんが、州単位では、一定の目標を示し、導入促進を実施している州もあり、再生可能エネルギー比率は10%(2010年)から15%(2016年)に増加しています。

州単位での導入促進策の例として、50州のうち29州はRPS制度(Renewables Portfolio Standard。一定の再生可能エネルギー由来の電力の調達を小売事業者に求める制度)を導入しています。例えば、カリフォルニア州では、販売電力量のうち再生可能エネルギー由来の電力が占める割合を2030年までに60%とすることを小売事業者に求めているところ、2016年のカリフォルニア州全体での比率は40%となっています。また、ニューヨーク州も2030年までに50%とすることを小売事業者に求めていますが、2016年の州全体の実績は25%となっています。

②原子力

米国は世界最多の原子炉保有国であり、2019年4月現在、国内60発電所で98基が稼働しています。米国は、今後の原子力発電比率について特段の見通しは明示していませんが、従来から、原子力発電比率約2割を維持しています。2017年6月、トランプ大統領は「原子力の再興と拡大(revive and expand)」を表明しました。2018年9月に、議会は前年比10%増となる原子力関連予算(13億ドル)を承認、さらに同月、民間の原子力研究開発・実証を促進する原子力イノベーション能力法(Nuclear Energy Innovation Capabilities Act)が成立しています。

③火力

米国は、従来、電源の約5割が石炭火力発電により供給されており、その燃料のほぼ全量が国産石炭により賄われています。前オバマ政権は、火力発電所からのCO2排出を2030年までに対2005年比で32%削減する施策(Clean Power Plan)を進めていましたが、当該施策はトランプ政権の下で廃止提案がなされています。

米国では2006年以降、シェール革命において安価な天然ガスが生産されるようになったことで天然ガスへの燃料転換が進み、ガス火力発電の比率は、2005年には18%であったものが2016年には33%まで増加しています。その一方、石炭火力発電比率は、2005年の51%から2016年には32%へと低下しています。

なお、米国は、発電所等で排出されたCO2を他の気体と分離して集め、地中深くに貯留・圧入する技術であるCCS、また分離・貯留したCO2を利用するCCUSに注力しています6 。

(3)エネルギー消費削減(省エネルギー)

米国は、省エネルギーについての目標・見通しは基本的に明示していません。実際の消費動向を見ると、最終エネルギー消費量は、2005年以降、ほぼ横ばいとなっています。

部門別には、運輸部門の効率が主要国の中でも特に低い状況であり、かつ、運輸部門のエネルギー消費量は足元で増加傾向となっています。前オバマ政権下で2012 年に策定された自動車燃費基準(CAFÉ7 )では、2025年までに2016年比で約50%の燃費改善(乗用車)を行うこととされていましたが、当該施策は、トランプ政権による見直しが検討されています。

5.フランス

(1)GHG削減に関する中期目標と進捗

フランスは、EUとしてのGHG削減目標と同水準の2030年▲40%の削減目標を示しています(1990年比)。目標に向けた進捗について、2016年時点で▲18%の削減実績となっています。これは2030年▲40%削減に向けた目標ラインより上ぶれしており、また、直近3年間の傾向ではむしろ+1.0%pt/年と微増となっていることから、削減目標の達成のためには更なる取組みが必要となります。

フランスのGHG排出の構造について、GHG排出のうち、エネルギー起源CO2が占める割合は68%、そのうちの90%が運輸・家庭・産業部門といった需要家による非電力エネルギー消費由来となっています8 。これは、電源の9割が非化石電源(原子力が7割、再生可能エネルギーが2割)と極めて高い水準を既に実現していることが背景にあります。このため、CO2削減を進めるためには、省エネルギーがより重要となります。

- 出典:

- IEA World Energy Balances等を基に資源エネルギー庁作成

【第122-5-2】フランスの長期的な電源構成の見通し(カッコ内:TWh)

- 出典:

- Programmation pluriannuelle de l’énergie projet pour consultation(複数年エネルギー計画)を基に資源エネルギー庁作成

(2)エネルギー供給の低炭素化(電源の非化石化等)

フランスの非化石比率は2016年で既に91%(原子力74%、再生可能エネルギー18%)と高水準であり、更なる引き上げ余地は限られている状況です。フランスは、原子力電源比率は2035年に50%まで引き下げ、再生可能エネルギー電源比率については、2030年に40%まで引き上げることとしています。仮にこれが実現すれば、結果として非化石電源比率は、現状の約9割を維持することとなります。電源毎の詳細は(第122-5-3)のとおりです。

- 出典:

- IEA World Energy Balances等を基に作成

①原子力

フランスは、オイルショック後にエネルギー自給率を高めるべく原子力発電を推進し、2016年には電源構成の74%が原子力発電となっています。こうした中、フランスは、エネルギー移行法に基づき、当該原子力発電比率を2025年までに50%まで引き下げる方針を2015年に示しました。

しかしその後、2018年11月に温暖化対策等を理由として、当該2025年の期限を2035年まで延期する方針を発表しました。具体的には、当初の計画では、稼働中の58基の原子炉のうち14基の発電を2025年までに停止する予定としていたところ、そのうち12基については、2025年以降の欧州全体での電力市場(供給力確保)等の状況を踏まえて停止を決定することとしています(残りの2基は2020年までに発電停止予定)。これは、十分な蓄電施設が整備されていない中で再生可能エネルギー導入が進めば、調整力確保のための火力発電所の増設が必要となり、当初の予定どおり原子力発電比率を低下させると、GHG排出の増加につながる可能性があるため、としています。

なお、2035年までに原子力発電比率を50%まで引き下げつつ非化石電源比率を維持するためには、平均で+1.2%pt/年の非化石電源比率の増加が必要ですが、2010年以降の再生可能エネルギー電源比率の増加率は+0.6%pt/年となっています。

②再生可能エネルギー

フランスは、再生可能エネルギー電源比率について、2030年までに40%とする目標9を示しています。2000年に策定された法律10に基づきFIT等を行っており、再生可能エネルギー電源比率は2010年の14%から2016年には18%まで増加しています。なお、FITにおいては欧州主要国と比べて、高い買取価格を設定しているものの、再生可能エネルギー電源比率の増加率は低いものとなっています(+0.6%p/年)。フランス環境連帯移行省11によると、風力発電所について、「現在、発行された認可の約70%が行政裁判所に上訴されている。(中略)これによる直接的な影響は、風力プロジェクトの平均期間がドイツでは3~4年であるのに対し、7~9年に延長されることである。12」とされています。

③火力

フランスは既に非化石電源比率が約9割と高く、その結果として、火力電源比率は9%となっています。その内訳は、2016年時点でガス火力発電6%、石炭火力発電2%となっていますが、このうち石炭火力発電については、2022年までに停止することとなっています。

(3)エネルギー消費削減率(省エネルギー)

フランスは、エネルギー起源CO2排出の90%が運輸・家庭・産業といった需要家による非電力エネルギー消費由来となっており、GHG削減目標の達成のためには、省エネルギー(エネルギー消費削減)が重要となります。

フランスは、2030年に最終エネルギー消費量を2012年比で▲20%削減することを目標としていますが、削減実績は2016年時点で▲1%となっています。当該目標を達成するためには▲1.5%pt/年程度の削減が必要となりますが、足元(2014年以降)では+2%pt/年と増加しています。

なお、フランスのエネルギー消費効率は、産業・運輸部門ともにOECD平均と比べて同水準以上となっており、更なる改善に向けては従来とは異なる取組が必要となります。(詳細は第3節を参照)

2018年に発表された中期エネルギー計画(PPE)の中で、低排出量自動車への税控除、リノベーションのための支援策などを行う方針が示されており、今後これらの政策効果が注視されます。

6.ドイツ

(1)GHG削減に関する中期目標と進捗

ドイツは、EUとしてのGHG削減目標(2020年▲20%、2030年▲40%)を上回る2020年▲40%、2030年▲55%の削減目標を示しています(いずれも1990年比)。目標に向けた進捗について、2016年時点で▲27%の削減実績となっています。これは2030年▲55%削減に向けた目標ラインよりも上ぶれしており、かつ、直近3年の傾向ではむしろ+0.3%pt/年と微増となっていることから、削減目標の達成のためには更なる取組が必要となります。

ドイツのGHG排出の構造について、GHG排出のうち、エネルギー起源CO2が占める割合は82%であり、そのうちの39%が発電時の排出となっています。このため、CO2削減のためには、電源の非化石化(非化石電源比率の増加)と省エネルギー(エネルギー消費削減)をバランス良く進めていく必要があります。非化石電源比率については足元ではほぼ横ばいとなっており、OECD諸国の中でも電力の炭素集約度は高い状況です。また、一次エネルギー消費量は横ばいの状況となっています。(詳細は第3節を参照)

- 出典:

- IEA World Energy Balances等を基に資源エネルギー庁作成

(2)エネルギー供給の低炭素化(電源の非化石化等)

ドイツは、FIT等の政策支援により再生可能エネルギー電源比率を、2010年比約2倍の30%に増加させているものの、原子力発電比率が低下しているため、非化石電源比率は、足元、約4割で横ばいとなっています。

火力発電比率については、その比率は長期的に漸減傾向ですが、石炭火力発電比率は2010年以降約4割でほぼ横ばいとなっています。電源毎の比率の詳細は(第122-6-2)のとおりです。

- 出典:

- IEA World Energy Balances等を基に資源エネルギー庁作成

①再生可能エネルギー

ドイツは、再生可能エネルギー電源比率について、2025年までに40~45%、2035年までに55~60%まで引き上げる等の目標13を示しています。再生可能エネルギーの導入を促進するため、2000年より、FIT等の導入支援を行っており、再生可能エネルギー比率は2000年6%から2016年30%に増加しました。

他方、これによる国民負担増が課題となっています。ドイツは製造業比率(GDPに占める製造業の割合)が主要国で最も高く、エネルギー多消費産業に対する配慮としてFITによる再生可能エネルギー負担金の減免などの措置を講じる一方、家庭用の電気料金は、この5年間で約36円/kWhから約41円/kWhに上昇しています。需要家の負担抑制のため、買取価格を引き下げるとともに、2017年から入札制度を導入(対象は一部の太陽光発電、風力発電、バイオマス発電)しています。

また、目標の達成には、2030年までに、北部から産業が集積する南部への送電網をはじめとする約7,700kmの送電線14の新設が必要とされています。その進捗は2018年時点で960kmとなっています。

2010年から2016年にかけて再生可能エネルギー電源比率は+2%pt/年程度のペースで増加しています。2035年までに55~60%の目標に到達するためには、今後、コスト低減や系統整備の課題を解決しながら、この+2%pt/年の導入ペースを維持していく必要があります。

- 出典:

- Bundesnetzagentur(2018) “BBPlG-Monitoring Stand des Stromnetz-Ausbaus nach dem zweiten Quartal2018”を基に資源エネルギー庁作成

②原子力

現在ドイツでは7基の原子炉が稼働し、原子力発電比率は2016年時点で13%となっています。ドイツは、原子力法に基づき、順次、原子炉の閉鎖を進めることとしており、2022年までに全機が閉鎖されることとされています(2019年までに1基、2021年に3基、2022年まで3基)。

③火力

ドイツの火力発電比率は長期的に低下傾向にありますが、その内訳として、石炭火力発電比率は2010年以降約4割(2010年44%から2016年43%)でほぼ横ばいとなっています(なお、2014年以降は▲1.7%pt/年であり、今後の動向が注視されます)。ドイツは褐炭(不純物を多く含み品質が低いため安価な石炭)15の産出国であり、石炭火力発電の約6割が国内算出の褐炭を利用しています。

2018年6月に、連邦政府は、褐炭採掘や石炭火力発電からのフェーズアウトを検討するための委員会(石炭委員会)16を設置しました。石炭委員会では、石炭火力を停止するための具体的なロードマップや雇用対策などの制度設計について議論が行われ、2019年1月、同委員会より2038年までにドイツ全土の石炭火力発電所をフェーズアウトする計画が発表されました17。

ガス火力発電比率については、2010年以降、約1割の水準で推移しています。2030年の見通しは示していないものの、石炭火力発電のフェーズアウトが進んでいけば、ガス火力発電比率が上昇していく可能性があります。なお、ドイツの天然ガス調達の一環として、ロシアとの間を結ぶガスパイプライン(ノードストリーム2)の増設が進められています。

(3)エネルギー消費削減(省エネルギー)

ドイツは、2020年の一次エネルギー消費量を2008年比で▲20%削減する等の目標を示しています。これに対し、足下の削減状況は2016年時点で▲6%となっています。当該目標を達成するためには▲4%pt/年程度の削減が必要となりますが、足元の傾向は+0.7%pt/年と横ばいになっています。

ドイツの近年のエネルギー消費動向では、特に、運輸部門での消費が増加しています。ドイツが目指している運輸部門の2020年目標を達成するためには▲4%pt/年程度の削減が必要となりますが、実績としては4年連続で増加(2016年は+3%pt/年の消費増)となっています。

なお、ドイツの1990年から1995年頃の部門別のエネルギー消費をみると、産業部門で約▲15%と大きく減少しており、これは1990年の東西ドイツの統一後、旧東側の産業設備の近代化等が進められたためと考えられます。こうしたことも、GHG排出の減少に一定程度影響していると考えられます。

- 出典:

- IEA World Energy Balancesを基に資源エネルギー庁作成

7.欧州(欧州連合)

欧州は、EU法に基づき、GHG排出削減、再生可能エネルギー、エネルギー消費効率改善に関する削減目標(2020年、2030年)を示しています。

具体的には、2020年までに、GHG排出量を1990年比▲20%削減、再生可能エネルギー比率を20%(最終エネルギー消費ベース)、エネルギー消費効率をBAU比20%改善し、2030年までに、GHG排出量を1990年比▲40%削減、再生可能エネルギー比率を32%(最終エネルギー消費ベース)、エネルギー消費効率をBAU比32.5%改善することとしています。

再生可能エネルギー比率については、2020年目標は加盟国ごとに個別の導入目標が設定されていますが、2030年目標については、加盟国で分担することにはなっていません。

エネルギー消費効率改善目標については、EU全体の消費効率に関する目標であり、加盟国で分担することにはなっていません。なお、欧州委員会は、2018年12月に、再生可能エネルギー目標を27%から32%に、エネルギー消費効率改善目標を27%から32.5%に引き上げるEU指令を施行していますが、これに伴うGHG削減目標の引き上げ(40%から45%)については、結論には至っていない状況となっています。

【第122-7-1】EUの気候変動政策に関する目標

- 出典:

- IEA World Energy Balances等を基に資源エネルギー庁作成

(1)GHG削減に関する中期目標と進捗

2020年▲20%、2030年▲40%の削減目標に向けた進捗について、2016年の削減実績は▲26%となっています。2030年目標に向けては、削減に向けた目標ラインと同水準となっていますが、直近3年間の傾向を見ると目標に向けて+0.2%pt/年とほぼ横ばいとなっており、目標の達成のためには引き続き排出削減を進めていく必要があります。

EUは、GHG排出削減目標を達成するため、

- ① 電力・鉄鋼等のエネルギー集約産業に属する企業に対して個別に排出削減目標を設定し、欧州排出量取引指令(EU-ETS)に基づき、域内の企業間で排出権の取引を行う仕組み21を導入しています。当該EU-ETSの対象となる産業全体での削減目標については、2005年比で2020年に▲21%、2030年に▲43%としています。

- ② それ以外の産業・運輸・民生部門については、2020年に▲10%、2030年に▲30%( いずれも2005年比)の削減目標をEU全体で設定し、加盟国で分担する仕組みを導入しています(ESD/ESR22)。

①エネルギー集約産業(EU-ETS部門)の進捗

2030年▲43%削減の目標に向けた進捗について、2016年の実績は▲26%であり、目標ラインより削減が進んでいる状況です。また、直近3年間の傾向を見ても削減の方向となっていることから、仮に現在の傾向を維持することができれば、目標の達成が可能となる見込みです。

- 出典:

- European Environment Agency, ETS data viewer等を基に資源エネルギー庁作成

- 出典:

- European Environment Agency, ESD dataset等を基に資源エネルギー庁作成

②運輸・民生部門(ESD/ESR部門)

ESD/ESRにおける2030年▲30%削減の目標に向けた進捗について、2016年の実績は▲10%であり、目標ラインと同水準程度ですが、直近3年間の傾向を見ると削減は横ばいとなっています。また、主要国(英・独・仏)別に見ても、各国とも従来は削減が進んできましたが、足元では横ばいとなっています。特に、排出量が最も多いドイツは、排出削減に向けた目標ラインを達成できおらず、足元も排出増の傾向となっています。

【第122-7-5】ESD/ESR部門の排出実績・目標のギャップ(横軸)と前年比増減(縦軸)

【第122-7-5】ESD/ESR部門の排出実績・目標のギャップ(横軸)と前年比増減(縦軸)(ppt/pptx形式:141KB)

- 出典:

- Eurostat等を基に資源エネルギー庁作成

(2)エネルギー供給の低炭素化(電源の非化石化等)

EU全体として、一定程度の原子力比率(約3割)を維持しつつ、再生可能エネルギー比率を2010年21%から2016年30%に増加させてきたことから、非化石比率は2010年48%から2016年56%に増加していますが、足元では横ばいとなっています。

- 出典:

- IEA World Energy Balances等を基に資源エネルギー庁作成

(3)エネルギー消費削減(省エネルギー)

EUは、一次エネルギー消費量をBAU比で2020年▲20%削減、2030年▲32.5%削減する目標を示しています(2005年比で2020年▲13%削減、2030年▲26%削減)。これに対し、削減実績は2016年で▲10%となっており、削減に向けた目標ラインとはほぼ同水準となっています。他方、当該30年目標を達成するためには▲1%pt/年程度の削減が必要となりますが、足元の傾向は+1%pt/年と横ばいになっています。

- 1

- 英国は気候変動法(Climate Change Act 2008)において2050年までのGHG削減目標80%を掲げ、2018〜2022年平均で37%、2028年〜2032年平均で57%(いずれも1990年比)削減することとしています。

- 2

- 英国は気候変動法(Climate Change Act 2008)において2050年までのGHG削減目標80%を掲げ、2018〜2022年平均で37%、2028年〜2032年平均で57%(いずれも1990年比)削減することとしています。

- 3

- Department for Business, Energy and Industrial Strategy(BEIS),Updated Energy & Emissions Projections 2017 (Referenceシナリオ)

- 4

- Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform,「A White Paper on Nuclear Power」,JANUARY 2008

- 5

- Business As Usualの略。特段の追加的対策等を行わず、従来どおり行動したと仮定する場合の需要と比較すること。

- 6

- テキサス州では日本企業も出資し、既設の石炭火力発電所にCO2回収プラントを導入し、排ガスから140万トン/年のCO2を回収、回収したCO2はパイプラインで輸送し、130km離れたウェスト・ランチ油田でEOR(石油増進回収法)に利用するという、ペトラノヴァプロジェクトが行われています。

- 7

- “Corporate Average Fuel Economy”の略。現在の乗用車・ライトトラックの燃費・CO2排出規制。同制度の燃料基準は2017年式から2025年式の期間に段階的に厳しくなる形となっており、2025年までには燃費を約50%(対2016年比)改善することとされています。

- 8

- 各国のエネルギー起源CO2排出量のうち、非電力エネルギー消費由来の排出量は英国75%、日本50%、米国61%、フランス90%、ドイツ61%、EU70%となっています。

- 9

- フランスは、再生可能エネルギーについて、最終エネルギー消費に占める割合を2030年に32%とする目標を示しており、この目標を達成するためには発電量に占める比率を40%にする必要があるとしています。。

- 10

- 公共電気料金の近代化と振興に関する法律

- 11

- 正式名称は“Ministre de la transition écologique et solidaire”

- 12

- フランス環境連帯移行省,PLAN DE LIBÉRATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, Conclusions du groupe de travail « éolien »

- 13

- 再生可能エネルギーについて、Energy Concept 2010で、2020年35%、2030年50%(2018年1月に2030年目標を65%に引き上げることをCDU/CSU/SPDが連立合意)、2050年80%の目標としています。また、再生可能エネルギー法(EEG2017)においては、2025年までに40 〜45%、2035年までに55 〜60%、2050年までに80%まで引き上げることとしています。(いずれも電力消費量比)

- 14

- エネルギー網拡張法(EnLAG)と連邦要求計画法(BBPIG)で計画される送電網の合計。

- 15

- 褐炭とは、水分や不純物などを多く含む、品質の低い石炭のことです。輸送効率や発電効率が低く、さらに乾燥すると自然発火するおそれもあるため、採掘してもすぐ近くにある火力発電所でしか利用できないなど、利用先が限定されています。そのため国際的にも取引されておらず、安価なエネルギー資源です。

- 16

- The Commission on Growth, Structural Change and Employment

- 17

- 2032年の評価により可能と判断された場合は、2038年から2035年に前倒しされる可能性があります。

- 18

- 排出権取引の仕組みの一つ。排出量などに上限(cap)の制限を課し、取引参加者は、自らに課せられた制限(排出枠)を遵守するために、上限を超過した分(不足分)や上限までの未達分(剰余分)を取引(trade)することができます。

- 19

- 2020年の導入目標に対して加盟国は行動計画(national action plan)を策定して欧州委員会に提出、欧州委員会は加盟国から報告された進捗状況を2年ごとにレビューし、進捗報告を公表しています。一方、2030年目標はEU全体の目標を設定するにとどまり、加盟国ごとの目標設定はされていません。目標に達しないと評価された場合には、加盟国に対して欧州委員会が勧告することができることとされています。

- 20

- エネルギー効率指令では、加盟国が目標を設定し、行動計画を3年ごとに策定、エネルギー効率目標達成に向けた進捗状況を毎年欧州委員会へ報告することとなっています。

- 21

- 欧州委員会及び加盟国政府は、エネルギー集約産業に該当する事業者に対して排出量の上限(Cap)を設定し、これと同量程度の排出権(European Union Allowance:EUA)を無償又は有償で割り当てます。各事業者は、実際の排出量が保有する排出権を超過した場合、その分の排出権を他の事業者から市場を通じて購入する必要があります。逆に排出量が保有する排出権を下回った場合、余剰排出権を他の事業者に市場を通じて売却して利益を得ることができます。

- 22

- 2008年に2020年の排出削減目標を加盟国で分担する決定(ESD:Effort Sharing Decision)が、2018年にその2030年の削減目標を加盟各国で分担する規則(ESR:Effort Sharing Regulation)が施行されました。ESD、ESR共に、目標年までの削減目標が加盟28か国それぞれについて示されています。削減目標は対2005年比で0〜40%の範囲内で定められ、一人当たりGDPを基準として目標値が割り当てられています。