資源エネルギー庁がお答えします!~再エネについてよくある3つの質問

ここ数年で、あっというまに普及した再生可能エネルギー(再エネ)。ニュースを見ると、世界ではどんどん利用が進んでいるのに、日本では、電気を作る方法の主力にはまだまだなっていません。実は、そこには日本ならではの課題があるのです。今回は、再エネに関する「よくある質問」にお答えします。日本で再エネをもっと使っていくためには、どんな課題を解決していく必要があるのでしょうか。

Q1.世界では主力電源が再エネになってきているのに、日本で進まないのはなぜですか?

日本ならではの難題があります。

「ドイツが再エネに舵を切った」とか「中国でも太陽光パネルがたくさん設置されている」なんてニュースを最近見かけるようになりました。ニュースを見ていると、世界では再エネが主な電源(電気をつくる方法)になりつつあるように思われます。しかし、日本ではまだ「主力」とまではいかず、再エネが電源構成全体を占める割合は15.3%です。

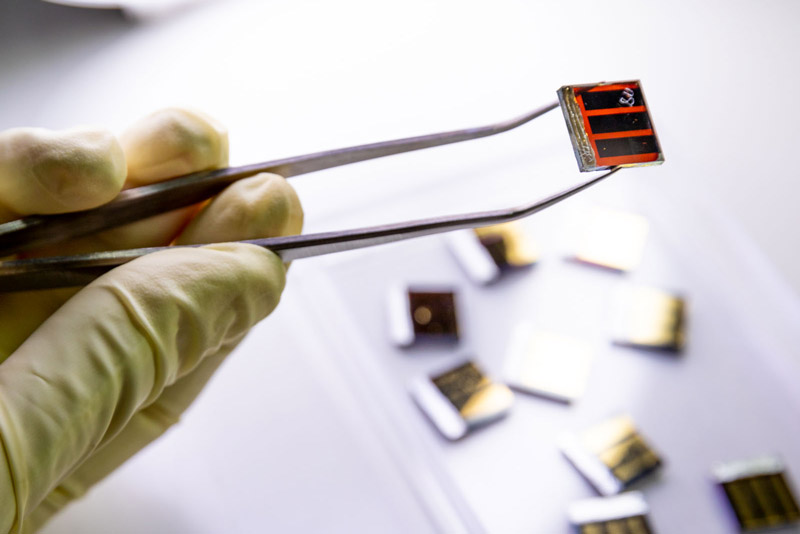

まず、再エネには、ほかの電源よりも発電コストが高いという問題があります。世界には、自然の条件に恵まれていて多くの電気を発電できる、機器の調達や工事を効率的におこなっている、労働力の単価が低いなどの理由から、再エネの発電コストを安くおさえることのできている国もあります。中には、1kWhあたり約3円という安値も実現されているほどです(「再エネのコストを考える」参照)。

ただ、太陽光発電の発電量を左右する「日照」、あるいは風力発電の発電量を左右する「風況」は、国によって事情が違います。また、平野部が少ないといった日本ならではの地理的な問題があります。こうしたことが、日本における再エネ発電コストの低減をむずかしくする原因のひとつとなっています。

しかし、解決しうる課題もあります。物価水準が変わらない欧米とくらべても、国際的に取引されている太陽光パネルや風力発電機は、日本では約1.5倍と高く、それを設置する工事費も約1.5~2倍という調査があります。地震や台風といった避けられない地理的な要因がコストアップの背景にある一方で、発電機メーカーから発電事業者にいたるまでの流通構造や、取引慣行などが非効率だという指摘もあり、日本にも改善できる余地はまだまだ残されています。

再エネをさらに普及させていくためには、こうした現実に向き合い、少しずつでも発電コストを下げていく工夫をする必要があります。そこで、欧米のコストを踏まえて、2030年に目指すべき発電コストの目標を設定し、それに向けて、毎年、もっともコストの低減に成功している“トップランナー”にあわせて、FIT制度の買取価格を少しずつ引き下げていくという取り組みがおこなわれています。さらに、メーカーや発電事業者に競争してもらうことでさらなるコスト削減を促そうと、「入札制度」を導入するなどの取り組みも進められています(「再エネのコストを考える」参照)。たとえば、事業用の太陽光発電は、FIT制度創設当初40円/kWhだった買取価格が、海外と比べるとまだ高いものの、今や半額以下になっています。これからも引き続きコスト低減を促していくことが必要です。

また、コスト以外にも、日本ならではの問題があります。それは、「太陽光や風力などの再エネは出力(発電量)が天候に左右されてしまい、発電量の予想が難しい」という特徴に対して、南北に長い形状の島国でどう向き合うかという問題です。

国と国が陸続きである欧州では、再エネ発電の出力が天候に左右されたとしても、隣の国と送電線で融通しあうことができます。電力が不足した場合には隣の国から余った電気をもらい、発電しすぎた場合には隣の国に電気をおすそわけすればいいのです。しかし、島国である日本では、この方法をとることはできません。そこで、どのような方法で再エネの出力をコントロールしていくかという点が、とても大きな問題となってくるのです。

日本で再エネを主力電源にしていくためには、こうした日本ならではの難しい課題をのりこえていく必要があるのです。

Q2.再エネで発電した電力は余っていて、時には出力(発電)をおさえることもあると聞きます。余った時には他のエリアにもっていけばいいのでは?

再エネの出力制御を回避するため、他のエリアへの融通も含めあらゆる取り組みを行います。

太陽光や風力などの再エネは、天候によってその出力(発電)が大きく変動するうえ、そのコントロールが困難です。条件に恵まれれば、電力の需要以上に発電する場合もあり、そのままにしておくと需要と供給のバランスがくずれ、大規模な停電などのリスクが発生してしまいます。

そこで、もし需要以上に発電され電気が余る場合には、あらかじめ決められた順に、電源を確実に制御するという「優先給電ルール」を設けています。再エネが制御される順番は、火力発電の制御や他のエリアへの融通などよりも後ろに位置づけられています。

具体的には、電気が需要以上に発電され余る場合には、まず火力発電(LNG・石炭・石油など)の発電量を減らします。また、ダムを使って発電する「揚水発電」の動力として電気を使用して、電気の需要を増やします。それでも電気が余る場合には、エリアとエリアの間をつなぐ「地域間連系線」を使って、他のエリアに電気を融通します。さらにはバイオマス発電の出力を制御して、それでも対応できない場合には、太陽光発電、風力発電の出力制御をするという順番になっています(「再エネの大量導入に向けて ~『系統制約』問題と対策」参照)。

もし、他のエリアに融通できる電気の量を増やすことができれば、再エネの出力を止める必要がなくなりますが、ここで問題になるのが、日本の送電網のあり方です。

日本の送電網は、「東京」「中部」「関西」…などの各エリアとエリアの間をつなぐ地域間連系線が整備されていますが、現状では、地域間連系線を通じて流せる電気の量は限られています。

地域間連系線を増強すれば、他のエリアに融通できる電気の量を増やすことができるでしょう。しかし、増強するには、長期間の工事と工事費用が必要になりますので、費用対効果を検証する必要があります。この検証と地域間連系線の整備計画を策定する役割を担うのが、「電力広域的運営推進機関(広域機関)」です。

広域機関では、これまでに、周波数が異なる東日本(50Hz)と西日本(60Hz)を結ぶ東京中部間と、東北エリアと東京エリアを結ぶ地域間連系線について、すでに増強に向けた工事に着手しています(「電力システム改革の鍵を握る『広域機関』」参照)。さらに、北海道エリアと東北エリアを結ぶ地域間連系線は2019年3月に増強工事が完了する予定です。

この他にも、再エネよりも原子力の出力を先に制御すれば、再エネの出力を制御する必要がなくなるのではとのご指摘を受けます。

優先給電ルールでは、太陽光や風力よりも後、つまり最後に出力を制御するものとして、地熱や水力、原子力といった「長期固定電源」を定めています。これらの「長期固定電源」は、太陽光や風力と同じく発電時にCO2を排出しないという利点に加えて、長期にわたり安定的に運転を行うことで高いコスト競争力を発揮するという特性を持っているからです。また、これらの電源は一般的に、短時間で出力を上げ下げすることが技術的に困難という特性があり、仮に停止した場合、再度運転させるまでに時間がかかります。そのため、運転を再開するまでの間の電力需要を満たすためには、すぐに運転を再開できる火力で埋め合わせることとなり、結果としてコストやCO2排出量の増加につながってしまいます。

Q3.原発再稼働には、1基あたり数千億規模の安全対策費用がかかると聞きました。その費用を再エネに回せば、もっと再エネの導入が進むのではないですか?

実は、すでに6兆円が投資されています。

日本では、2012年7月から、再エネで発電した電気に対して、「FIT制度」と呼ばれる「固定価格買取制度」を導入しました。これは、再エネで発電した電気を、国が決めた一定の価格で買い取るよう、電力会社に義務づけた制度です(「FIT法改正で私たちの生活はどうなる?」 参照)。これによって、再エネで発電した電気は、ほかの方法で発電した電気よりも高値で買い取られることとなり、たくさんの事業者が再エネ発電に乗り出すことにつながりました。

この制度が導入されて以降、再エネ事業者は増え、それによって、日本国内の再エネで発電した電気の量も増えることとなりました。買い取りにかかるお金は、みなさんが毎月支払っている電気料金から少しずついただくという形で集めています(再エネ賦課金)。つまりこれは、私たち国民が、電気料金を通じて、再エネという事業に“投資”しているということを意味します。

2017年までの賦課金の累計からいえば、総額6兆円ほどが、再エネに“投資”されたという計算になります。ある調査では、日本の太陽光関連の設備投資は2004年から2016年の合計で18兆円にのぼるという結果もあります。これは、国際的に見ても大きい額で、中国、米国に次いで、世界の総投資額の1割強に当たります。

こうした取り組みの結果、FIT制度スタート前に比べ、太陽光を中心にした再エネの導入は伸びています。ただ、それにともなって「再エネ賦課金」が増え、電気料金が高くなっていくと、みなさんの暮らしや企業の経済活動に影響が出てしまいます。現在、賦課金はすでに年間2兆円ほどの支出となっており、2030年に再エネを24%に増やすころには、賦課金は年間3兆円ほどの支出になるという見通しが示されています。再エネを最大限導入する際に、あわせて再エネのコストをどこまで抑えていけるのか、議論が必要なポイントです。

再エネは単体では発電時にCO2を排出しない、エネルギー自給率を向上させるなど、さまざまなメリットのある電源です。原発への依存度を下げるためにも、再エネを最大限に導入していくことが求められます。

一方で、エネルギーにとって重要な「3E+S」、「安全性」と「エネルギーの安全保障・経済効率性の向上・環境への適合」を実現するためには、多様な電源構成を維持することもまた大切です。再エネも、「海外と比べてコストが高い」という問題を克服しつつ、「出力コントロールが難しい」などの弱点を補うことのできる別の電源と組み合わせて、バランスよく使用していくことが必要となるのです。

お問合せ先

記事内容について

省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課

電力・ガス事業部 電力基盤整備課

スペシャルコンテンツについて

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

あなたにオススメの記事

-

2025年、日本の洋上風力発電~今どうなってる?これからどうなる?~

-

電力のピンチを救え!大活躍する「揚水発電」の役割とは?

-

再エネを日本の主力エネルギーに!「FIP制度」が2022年4月スタート

-

エンジン車でも脱炭素?グリーンな液体燃料「合成燃料」とは

-

アンモニアが“燃料”になる?!(後編)~カーボンフリーのアンモニア火力発電

-

アンモニアが“燃料”になる?!(前編)~身近だけど実は知らないアンモニアの利用先

-

「法制度」の観点から考える、電力のレジリエンス ⑥再エネのポテンシャルを全国規模で生かすために

-

「法制度」の観点から考える、電力のレジリエンス ⑤再エネの利用促進にむけた新たな制度とは?

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑥:エネルギーの安定供給を支える化石資源のこれから

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)