バイオエタノールの導入拡大をめざして、課題解決のアクションプラン策定

2050年カーボンニュートラルの実現に必須となる「ガソリンのカーボンニュートラル化」に向け、重要な役割を果たす「バイオエタノール」。このクリーンなエネルギーの現状と日本での課題について、「ガソリンのカーボンニュートラル移行に欠かせない『バイオエタノール』とは?」 」でご紹介しました。では、どのようにして課題を解決し、バイオエタノールの導入拡大を進めていけばいいのでしょうか?その具体的な取り組みと、2025年6月10日に策定されたアクションプランについて解説しましょう。

バイオエタノール導入拡大のために解決が必要な5つの課題

「ガソリンのカーボンニュートラル移行に欠かせない『バイオエタノール』とは?」 」でもご紹介したように、日本でのバイオエタノールの導入拡大には、大きく分けて5つの課題があります。

①バイオエタノールの安定的な調達

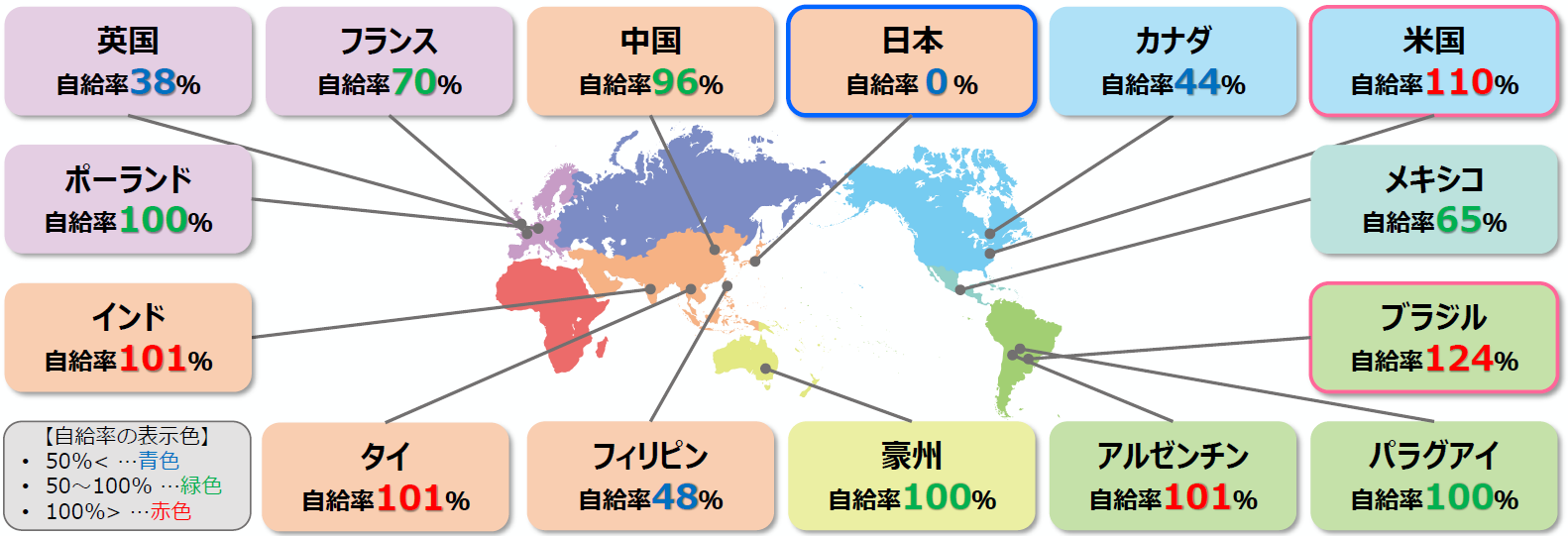

日本におけるバイオエタノールの調達は、そのほとんどを輸入に頼っています。

各国のエタノール自給率

(出典)三菱総合研究所調査データを基に、資源エネルギー庁作成(各種公表データ(主に2023年値)から、①エタノール国内生産量、②エタノール国内消費量をそれぞれ調査し、その割合(①÷②)をエタノール自給率として算出)

輸入先となるのは、ブラジル・米国・アジアなど、バイオエタノールの生産量が多い国々です。これまでの原油輸入先とは異なる国々であることから、関係国との資源外交を通じて関係を深め、安定的なサプライチェーンを構築していく必要があります。

たとえば、2カ国間や複数国間の首脳レベルでの会談は、信頼関係をつくってバイオエタノール調達をスムーズにするための有効な手段となります。2024年5月におこなわれた「日・ブラジル首脳会談」では、ブラジルのバイオ・合成燃料(「エンジン車でも脱炭素?グリーンな液体燃料『合成燃料』とは」 」参照)と、日本の高性能なモビリティという、両国の強みを生かし世界のカーボンニュートラル化に貢献することを目指した「ISFM(アイスファム)」という国際枠組みを立ち上げています。

なお、カーボンニュートラル実現に取り組む世界の潮流をふまえると、今後は世界的にバイオエタノールの需要が拡大すると考えられ、調達コストが増える可能性があります。そのため、自給率向上の観点から、国産バイオエタノールの可能性についても考えていく必要があります。

②ガソリンへの混合方式

バイオエタノールは、「水分離」や「部材腐食」といった技術的課題があり、日本では、現在のSS(サービスステーション)や製油所などの既存インフラをそのまま使えるよう、バイオエタノールを「ETBE」というガソリン添加剤に加工して、ガソリンに混合してきました。一方、「ETBE混合」は、バイオエタノールをさらに加工することから製造コストが高くなり、生産量も限られるという難点があります。

今後バイオエタノールの導入拡大を図るためには、技術的課題はあるものの、混合比率を引き上げやすい「直接混合」も取り扱っていくことが有効と考えられます。

③環境や安全に配慮した燃料品質基準の設定

ガソリンにバイオエタノールを10%混ぜた「E10」までの燃料品質については、「揮発油などの品質を確保するための法律(品確法)」や、「道路運送車両法」などによって燃料規格が定められています。

しかし10%を超える混合については、まだ品質基準がありません。そこで、燃料の安全性や排ガス基準への影響などの検証を経て、新しい基準を策定する必要があります。また、「E10」であっても燃料の大規模生産をおこなう場合は、生産効率の観点から、燃料品質基準の見直しを検討する必要があります。

④供給インフラの見直しと対策

バイオエタノールを導入拡大するためには、ガソリンに混合するためのブレンディング設備やタンクの腐食対応など、新たな設備投資をする必要があります。そのため、ガソリンへのバイオエタノール導入状況に応じて供給インフラを整備・改修していく必要があります。

バイオエタノールの供給インフラ上の課題例(バイオエタノール製造~SS輸送)

また、現在のSSの設備は、「E3」(エタノール3%混合ガソリン)水準までの燃料への対応が可能と考えられていますが、この水準を超える場合は、タンクや計量機などの腐食防止策が必要となります。さらに、取り扱える油種にも限りがあるため、どのように混合比率の高いガソリンを供給していくかも検討しなければなりません。加えて、セルフ式SSでは誤給油を防止するための工夫も重要となります。

海外のSSの計量機は、日本よりも多品種の燃料を取り扱っていることが多い

⑤バイオエタノール混合率の高いガソリンに対応した車

エタノールを混合した燃料を使用する車両は、アルコールの影響により燃料配管などの部品が腐食する場合があるため、腐食への対策が必要となります。加えて、燃料が蒸発しやすくなることから、排出されるガス対策などを実施する必要があります。市場に普及している車両の一部はすでに「E10」に対応していますが、「E10」水準を超える車については、新たな基準の策定やそれにもとづく型式登録が必要となります。

また、現在は車両側の誤給油防止策として、給油口のフタ裏にステッカーが貼られていますが、今後「E10」「E20」(エタノール20%混合ガソリン)と混合比率に応じた対応車が市場に混在してくると、さらなる対応策が求められます。

そのため、バイオエタノール混合率の高いガソリンに対応した車を早期に市場に普及させていく必要があります。

バイオエタノール導入拡大のための官民協議を開催

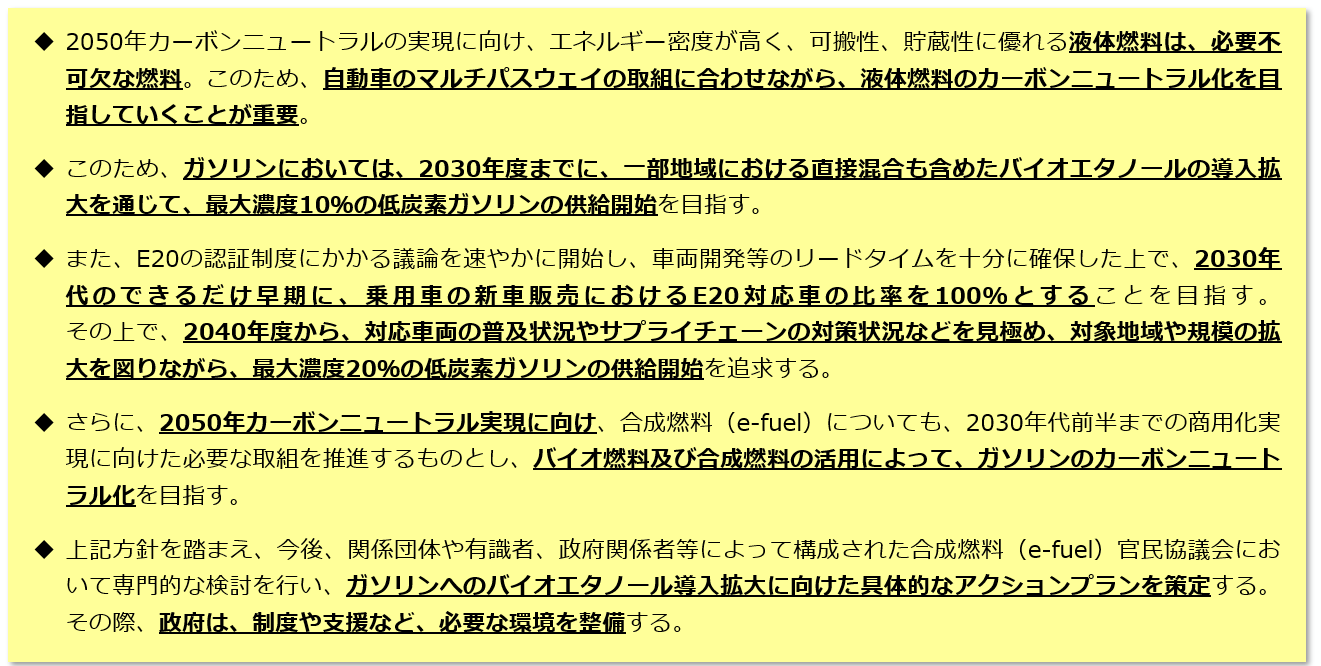

こうした課題がある中で、関係団体や有識者、政府関係者などで構成された「次世代燃料の導入促進に向けた官民協議会」や、「資源エネルギー調査会」などにおいて、検討・審議がおこなわれました。その議論を経て、2024年11月に策定されたのが「ガソリンへのバイオエタノール導入拡大に向けた方針」です。

方針では、ガソリンにおいては、2030年度までに、一部地域における直接混合も含めたバイオエタノールの導入拡大を通じて、「最大濃度10%の低炭素ガソリン」供給開始を目指すことが掲げられています。また、「E20」の認証制度にかかる議論をすみやかに開始し、車両開発などのリードタイムを十分に確保した上で、2030年代のできるだけ早期に、乗用車の新車販売における「E20」対応車の比率を100%とすることを目指します。

その上で、2040年度から、対応車両の普及状況やサプライチェーンの対策状況などを見極め、対象地域や規模の拡大を図りながら、最大濃度20%の低炭素ガソリンの供給開始を追求する、とされています。

これらの方針は、エネルギー政策の基本的な方向性を記した「第7次エネルギー基本計画」の最新版(2025年2月発表)にも示されています。

ガソリンへのバイオエタノール導入拡大に向けた方針

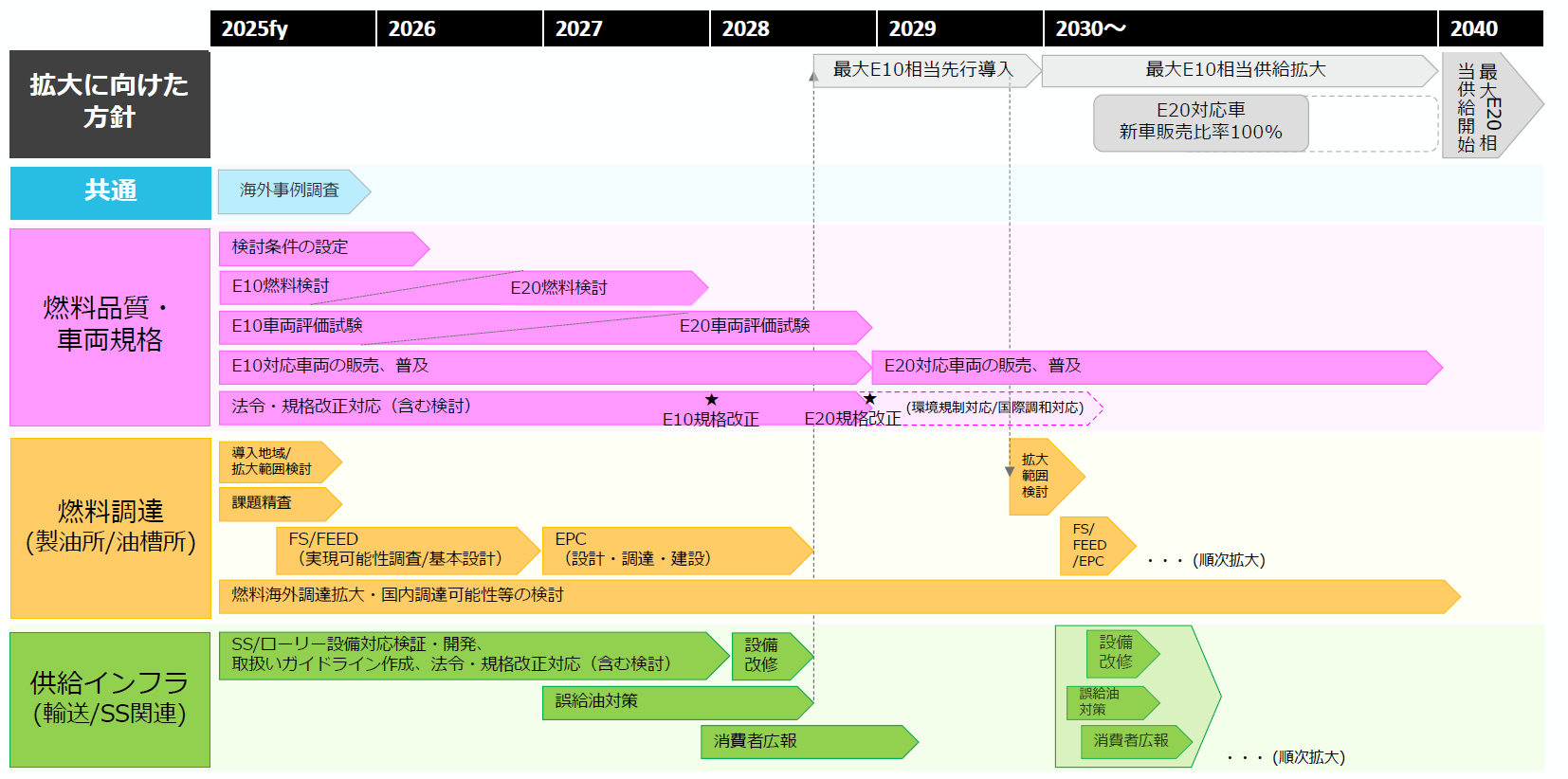

こうした方針のもと、官民協議会でガソリンへのバイオエタノール導入拡大に向けた具体的なアクションプランを策定することとなり、専門的な検討をおこなうためのタスクフォースが設置されました。タスクフォースには、石油元売り、自動車、石油流通/供給・SS設備などの関係団体・企業などに加えて、関係省庁が参加しました。燃料規格や対応車両の基準について検討する「燃料品質・車両規格チーム」、供給シナリオや調達に関するインフラ整備およびロジスティクスなどについて検討する「燃料調達チーム」、導入拡大に必要なSS設備などの供給インフラの整備について検討する「供給インフラチーム」の3つに分かれ、議論をおこないました。

各チームの議論を経て、2025年6月10日に「ガソリンへのバイオエタノール導入拡大に向けたアクションプラン」が策定されました。ここでは、各分野において取り組むべき項目がスケジュールとともに提示されています。

ガソリンへのバイオエタノール導入拡大に向けたアクションプラン

注目は、その導入時期です。エネルギー基本計画に示された2030年度までの最大濃度10%の低炭素ガソリン供給開始をめざす中で、まずは2028年度をめどに一部地域での「先行導入」を実施することとしました。ここで本格導入に向けた課題の洗い出しをおこない、対応車両の普及状況も考慮しながら、バイオエタノールの供給規模をできるだけ早く拡大することを目指します。

なお、車両対応や設備の導入などにあたっては、事業者の開発や投資が二重の負担にならないように、2040年度からの「最大濃度20%の低炭素ガソリン供給」を見据えた対応を検討していきます。

導入拡大にあたっては、政府としても、制度や支援など必要な環境を整備していく予定です。

このアクションプランについては、今後の調査・検討、および海外実績などから省力化できる部分については積極的に前倒しをおこない、進捗に応じて内容を見直していく方針となっています。「ガソリンのカーボンニュートラル化」に向けた取り組みに、今後も注目です。

お問合せ先

記事内容について

資源燃料部 燃料供給基盤整備課

スペシャルコンテンツについて

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

あなたにオススメの記事

-

ガソリンのカーボンニュートラル移行に欠かせない「バイオエタノール」とは?

-

成長志向の資源循環経済システム「サーキュラーエコノミー」(後編)動きだす産官学パートナーシップ

-

成長志向の資源循環経済システム「サーキュラーエコノミー」(前編)どんな課題を解決するの?

-

クリーンエネルギー自動車の購入補助金がリニューアル、自動車分野のGXをめざせ

-

日本の再エネ拡大の切り札、ペロブスカイト太陽電池とは?(後編)~早期の社会実装を目指した取り組み

-

日本の再エネ拡大の切り札、ペロブスカイト太陽電池とは?(前編)~今までの太陽電池とどう違う?

-

CO2でつくる新燃料、「合成燃料」のメリットとは?

-

ガソリンに代わる新燃料の原料は、なんとCO2!?

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)

-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!