2024年のG7は、脱炭素政策のさらなる加速と拡大で合意

G7での集合写真(出典)Italian Government Presidency of the Council of Ministers

日本・イタリア・カナダ・フランス・米国・英国・ドイツの7カ国とEUが集まって毎年開催される国際会議、「G7サミット(主要国首脳会議)」では、それにともなって開催される閣僚会議において、エネルギーや気候に関することも議論されます。2024年6月にイタリアで実施されたG7サミットにおいても、気候とエネルギーと環境に関する閣僚会合が2024年4月28日~30日にトリノでおこなわれ、声明文書(コミュニケ)がまとめられました。議論の内容と合意ポイントをあらためてふり返ってみましょう。

G7広島とCOP28を受け、脱炭素対策のスケールアップ・スピードアップで合意

今回の「G7気候・エネルギー・環境大臣会合」で主に議論されたテーマは、(1)ネット・ゼロの加速、(2)エネルギー安全保障の確保、(3)途上国との連携の3つです。また、議論の大きな方向性として、2つの特徴がありました。

まず、2023年に日本で開催されたG7広島サミットからの継続性です。G7広島サミットに関連して北海道札幌市で開催された閣僚会合では、「エネこれ」でもご紹介した下記のようなエネルギーと気候変動に関する政策について合意がなされましたが(「『G7』で議論された、エネルギーと環境のこれからとは?」参照)、2024年のG7では、この合意の実施に向けた議論がおこなわれました。

加えて、もうひとつの大きな特徴として、気候変動について話し合うCOP28で合意された、パリ協定の目標達成に向け世界全体の進捗状況を評価する「グローバル・ストックテイク(GST)」(「気候変動対策、どこまで進んでる?初の評価を実施した『COP28』の結果は」参照)の実施についても焦点があてられました。

具体的には、COP28で合意されたGSTを具体的に実施する上での考え方である「各国の異なる道筋を認識しつつ、あらゆる脱炭素技術などによる具体的行動を実施していく」ことについて、その意思があらためて確認されました。このような各国の事情を考慮した多様な道筋によるエネルギー移行の重要性については、G7広島サミットでも共有されており、またその後に開催された「AZEC首脳・閣僚会合」や「G20エネルギー移行大臣会合」、「APECエネルギー大臣会合」でも確認をしています。

今回のG7では、具体的な政策に関する取り組みの方向性について議論されました。

- 2023年のG7で合意され、今回のG7でも継続して議論された政策の一部

-

エネルギー安全保障・気候危機・地政学リスクの3つの危機への対応などの必要性を再確認。各国の異なる道筋を認識し、あらゆる脱炭素の解決法や技術を活用し、世界全体の努力の一部として、以下の具体的行動を実施する意思を確認

エネルギー安全保障・気候危機・地政学リスクの3つの危機への対応などの必要性を再確認。各国の異なる道筋を認識し、あらゆる脱炭素の解決法や技術を活用し、世界全体の努力の一部として、以下の具体的行動を実施する意思を確認

-

単位量当たりの水素を製造する際に排出されるCO2量「炭素集約度」(「目前に迫る水素社会の実現に向けて~『水素社会推進法』が成立(後編)クリーンな水素の利活用へ」参照)の概念を含む、水素の国際的な基準やルール形成への取り組み

単位量当たりの水素を製造する際に排出されるCO2量「炭素集約度」(「目前に迫る水素社会の実現に向けて~『水素社会推進法』が成立(後編)クリーンな水素の利活用へ」参照)の概念を含む、水素の国際的な基準やルール形成への取り組み

-

CO2排出量を削減した鉄鋼について国際評価手法を確立するための「グローバル・データ・コレクション・フレームワーク」(「鉄鋼業の脱炭素化に向けた世界の取り組み(後編)~排出量の測定手法の共通化を目指して」参照)や、「削減貢献量」(「イノベーションを通じた企業の課題解決力を計る、『削減貢献量』とは?」参照)といった、産業の脱炭素化施策のフォローアップを合意

CO2排出量を削減した鉄鋼について国際評価手法を確立するための「グローバル・データ・コレクション・フレームワーク」(「鉄鋼業の脱炭素化に向けた世界の取り組み(後編)~排出量の測定手法の共通化を目指して」参照)や、「削減貢献量」(「イノベーションを通じた企業の課題解決力を計る、『削減貢献量』とは?」参照)といった、産業の脱炭素化施策のフォローアップを合意

-

重要鉱物の安全保障を図るため、「重要鉱物セキュリティのための5ポイントプラン」(「G7札幌でも合意、重要鉱物の安全保障を目指す『5ポイントプラン』とは?」参照)の実施に向けて努力

重要鉱物の安全保障を図るため、「重要鉱物セキュリティのための5ポイントプラン」(「G7札幌でも合意、重要鉱物の安全保障を目指す『5ポイントプラン』とは?」参照)の実施に向けて努力

また、COP28のGSTで採択された決定文書では、

という考え方も強調され、各国の異なる状況や道筋、アプローチを認識したうえで、世界全体の取り組みを推し進めることが記されました。

今回の会合で、G7はこの決定文書を受け止め、特に「世界全体のネット・ゼロ」のため、すべての国と地域、とりわけ主要経済国と協働し、対策のスケールアップ・スピードアップを図ることを重要視すると表明しました。全経済分野・すべての温室効果ガス(GHG)を対象とする「総量削減目標」を含んだ「NDC」(国の削減目標)を、COP30(2025年開催)の9か月~12か月前に提出することが声明で述べられており、ほかの主要経済国が同様のNDCを提出することを要請するとも記されています。

G7会合中の写真(出典)Italian Government Presidency of the Council of Ministers

再エネの目標数値や、省エネの情報開示促進などを明記

エネルギーや脱炭素政策それぞれの詳細については、どのようなことが合意されたのでしょうか。これらについてもG7広島サミットでの合意やGST決定が踏まえられ、再エネ、省エネ、水素、CCUSなど、さまざまな議論がおこなわれました。ここでは特に、進捗があった項目をご紹介します。

再生可能エネルギー(再エネ)

GST決定文書にも明記された「世界全体の再エネ容量2030年3倍」の実現に向けて、G7は、世界全体でのエネルギー貯蔵の世界目標(1500GW、2022年比の6倍以上)という数値目標に対し、既存の目標や政策を通じて貢献していくことを表明しました。「エネルギー貯蔵」の例としては、蓄電システムや揚水発電などがあげられています。G7におけるこの合意は、2024年の今年アゼルバイジャンで開催されたCOP29における成果にもつながっています。

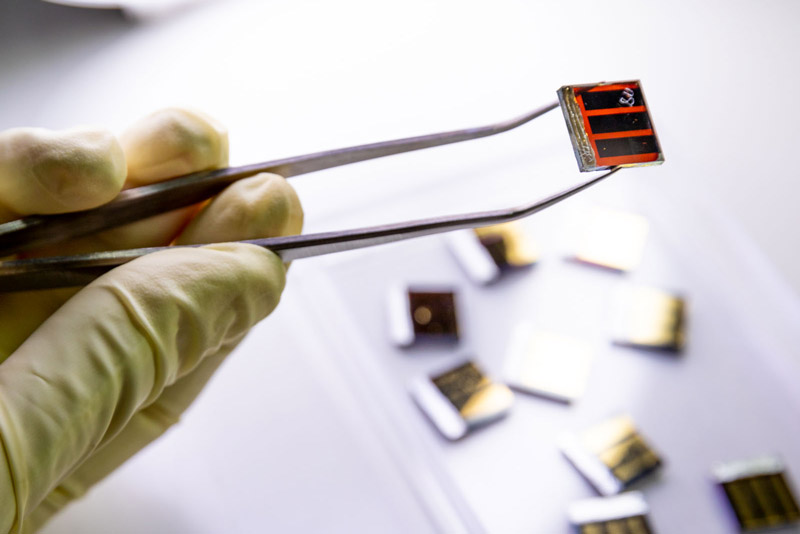

また、ペロブスカイト太陽電池(「日本の再エネ拡大の切り札、ペロブスカイト太陽電池とは?(前編)~今までの太陽電池とどう違う?」参照)や、浮体式洋上風力発電(洋上に浮かんだ構造物に建設する風力発電)など、次世代の再エネ技術について「多様なサプライチェーンを構築することが重要」という認識を共有しました。

省エネルギー(省エネ)

省エネは「第一の燃料」として重要であるという認識を共有した上で、2030年までの「世界のエネルギー効率改善率2倍」という目標に向け、省エネ関連の情報開示や中小企業への支援などを促進していくことで合意しました。

水素・アンモニア、炭素管理

水素・アンモニアについては、産業脱炭素化などにおける役割を強調し、強靱な水素サプライチェーン構築の重要性が確認されました。また、「CCUS」(「知っておきたいエネルギーの基礎用語~CO2を集めて埋めて役立てる『CCUS』」参照)、「CDR」(「知っておきたいエネルギーの基礎用語〜大気中からCO2を除去する『CDR(二酸化炭素除去)』」参照)をはじめとした「炭素管理」については、技術の実装のペースと規模の大幅な加速の重要性が確認されました。

原子力、フュージョンエネルギー

原子力については、化石燃料への依存低減やエネルギー安全保障の改善に役立つクリーンエネルギー源であることが確認されました。また、今回初めて言及されたのが「フュージョンエネルギー」、つまり核融合エネルギーです。将来的に、気候変動とエネルギー安全保障上の課題に対して永続的な解決策を提供する可能性があるという点が認識されました。

石炭火力発電

排出削減対策がおこなわれていない既存の石炭火力発電のフェーズアウトは以前より合意されていましたが、そのタイムラインについて、「各国のネット・ゼロの道筋に沿って、『2030年代前半』または『気温上昇を1.5度に抑えることを射程に入れ続けることと整合性なタイムライン』でフェーズアウトする」という合意がなされました。

エネルギー安全保障の推進

エネルギー安全保障、気候危機、地政学リスクに一体的に取り組むというG7広島での合意を再確認しつつ、重要鉱物、クリーンエネルギーのサプライチェーンの強靱化や天然ガスのセキュリティについて議論されました。重要鉱物については、多様で強靱かつ責任あるサプライチェーン確保の必要性について再認識されました。また、天然ガスについては、G7広島での合意と同様に、投資の適切性を確認しました。加えて、ガスセキュリティにおける国際エネルギー機関(IEA)の機能と役割を強化し、「ガスリザーブメカニズム」(「LNGの未来に向けて、安定供給や環境対応の取り組みを日本が主導」参照)などを通じたガスセキュリティの強化についてIEAに分析・調査を求めることに合意しました。

世界全体の排出量削減を目指し、カーボンリーケージやメタンへの言及も

さらに、エネルギー源以外の気候変動対策に関し、以下が初めて声明に記載されました。

まず、排出削減がむずかしい産業セクターの排出、特にエネルギー集約型設備(エネルギーを大量に使用する設備)から排出については、低炭素技術あるいはニアゼロ技術を開発・拡大することで可能なかぎり早期にフェーズアウトすることを見すえ、そのための排出削減を加速する努力をおこなっていくということです。

さらに、「カーボンリーケージ(炭素リーケージ)」(排出規制の厳しい国の製品が規制の緩い国からの輸入品におびやかされること、あるいは規制の厳しい国から規制の緩い国へと産業拠点が移転してしまうこと)のリスクも言及されました。これを防ぐための措置を検討する場合に、排出量の計算は国際基準を考慮することが合意されました。

一方で、今回の声明では、CO2以外のガスについても記されています。たとえばメタン排出については、「世界全体で化石燃料からのメタン排出を75%削減する」という目標が提示され、それに向けた共同の取り組みを追求することが掲げられました。2035年までには世界全体で35%を削減するというIPCCのシナリオに沿って対策を加速することも記され、さらに2030年までには廃棄物分野からのメタンガス排出量を30~35%削減、そのために資源効率化や「サーキュラーエコノミー」などを進めることで合意しました。

*****

このように、G7各国は脱炭素へ向けた歩みをさらに進めることで合意しています。声明の詳細は以下のサイトでも公開されていますので、ぜひご覧ください。

お問合せ先

記事内容について

GXグループ 地球環境対策室

長官官房 国際課

スペシャルコンテンツについて

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

あなたにオススメの記事

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

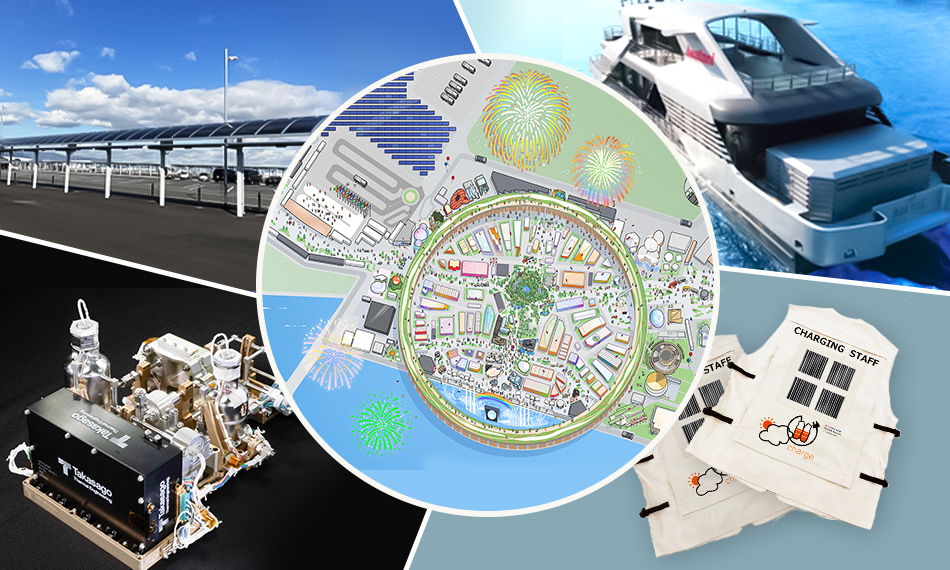

未来のエネルギー技術が集結!大阪・関西万博の見どころをチェック ~資源の循環・モビリティ編

-

未来のエネルギー技術が集結!大阪・関西万博の見どころをチェック ~カーボンリサイクル編

-

未来のエネルギー技術が集結!大阪・関西万博の見どころをチェック ~太陽光・水素編

-

アジアの脱炭素化をさらに促進!「AZEC首脳会合」で今後10年のためのアクションプランが採択

-

SAFの導入拡大をめざして、官民で取り組む開発と制度づくり

-

SAF製造に向けて国内外の企業がいよいよ本格始動

-

飛行機もクリーンな乗り物に!持続可能なジェット燃料「SAF」とは?

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑥:エネルギーの安定供給を支える化石資源のこれから

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)