2018年、電力分野のデジタル化はどこまで進んでいる?

TOPICS

ビッグデータ、IoT、人工知能(AI)など、急速に進む現代社会のデジタル化。他の産業分野と同様、電力分野でも、デジタル技術を活用した競争力強化の取り組みが進んでいます。発電・送配電・小売、それぞれの分野で進むデジタル化の動きと、めざす将来像を見ていきましょう。

1.発電分野のデジタル化~電力プラントの運転を最適化する

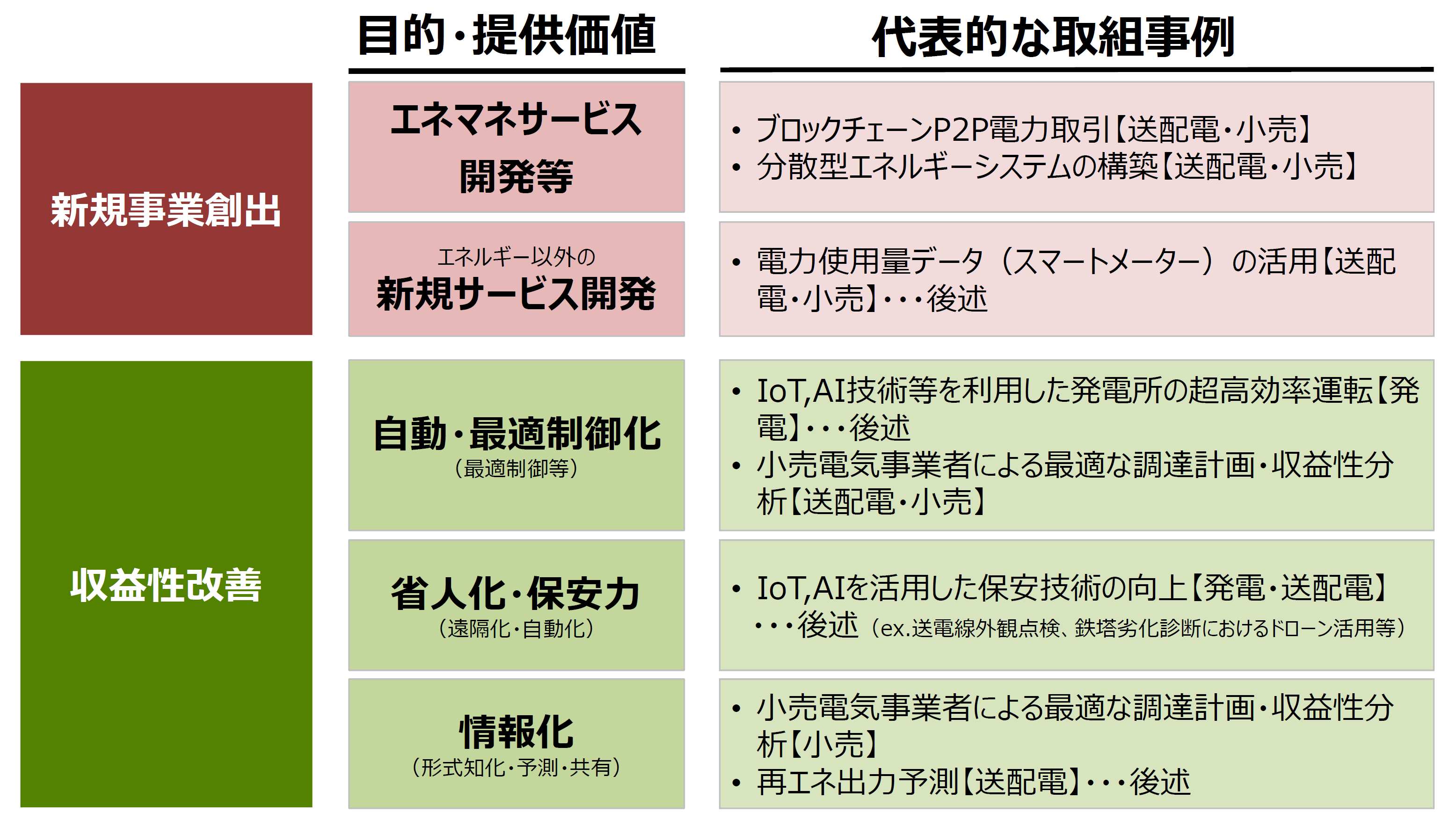

電力分野におけるデジタル化の動向

電力分野におけるデジタル技術の活用には、大きく分けて新規事業の創出と効率化による収益性改善という2つのメリットがあります。

新規事業創出は、デジタル技術を利用して新しいサービスの創出を行なうもので、送配電や小売の分野で取り組みが進んでいます。普及が進むスマートメーターの活用などが代表的な例です。

収益性改善は、デジタル技術による課題解決や省人化・高効率化をめざすもので、発電、送配電、小売すべての分野で取り組みが進んでいます。とりわけ発電分野は、効率化のためのデジタル技術の活用がもっとも進んでいます。

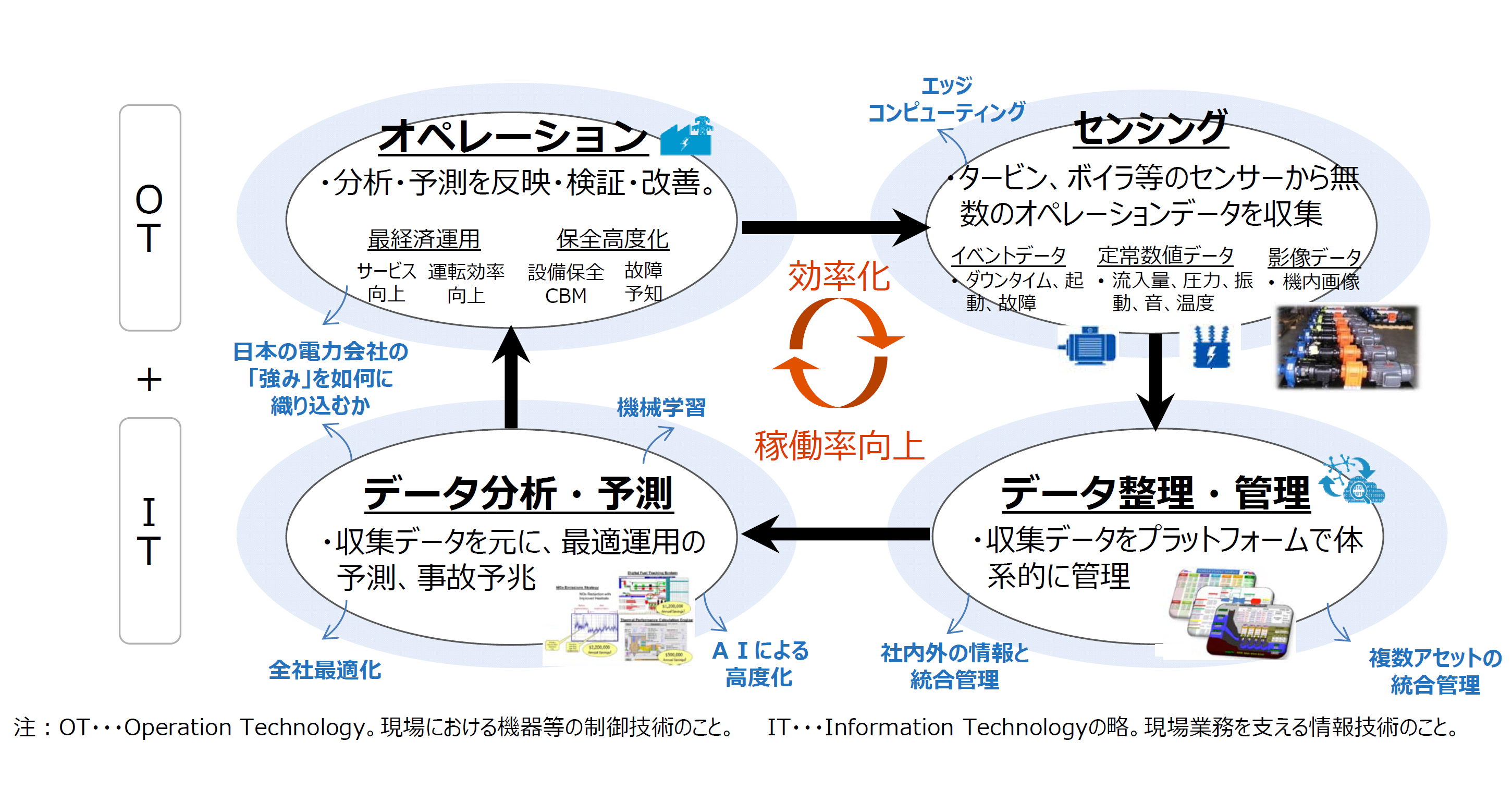

発電の好循環を生む効率化サイクル

発電分野では、環境問題に対応するための運転最適化や省エネへの対応、人材の不足、保安技術の向上など、さまざまな課題を解決すべく、デジタル技術の導入による発電の効率化が進められてきました。センシング、データ整理・管理、データ分析・予測技術などが発展したことにより、保安技術などにおいては収集したデータによってオペレーションがさらに効率化され、それが稼働率の向上を生むという好循環のサイクルが生まれています。運転最適化においても、同様の好循環サイクルを生み出す必要があります。

発電分野のデジタル化のイメージ

データの経済的価値が高まる中、今後はいかにデータ活用の高度化を進めるかが競争力を強めるカギです。そのためには電力会社だけでなく、IT企業、プラントメーカーなどが各社の持つデータやノウハウをシェアしながら協力していく必要性が高まっています。

IoT利用によるデータ収集やAI活用による高度な解析システムの構築など、デジタル技術を応用した質の高い発電所運営を行ない、さらにそのような発電所の運営・保守に関する手法を国際標準としていくことで、グローバル化する海外市場における日本の競争力を高めることも期待されています。

超高効率化をめざす火力発電

中でも火力発電は、海外展開の有望領域の1つです。そこで、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の実証事業において、2018年度から、IoTやAIなどの技術を利用した火力発電の超高効率運転の実証事業が始められました。

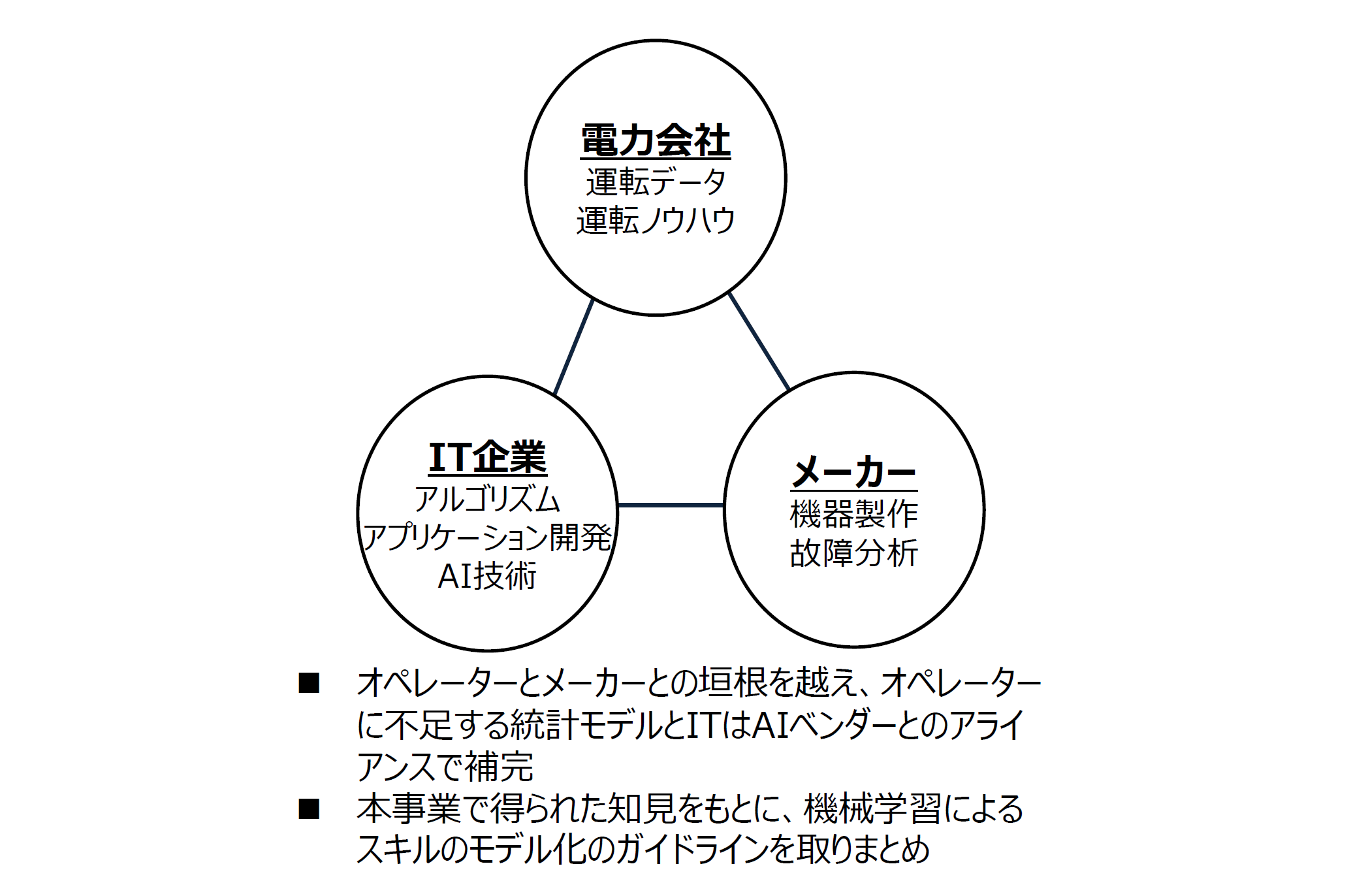

火力発電所には、長年の経験から暗黙知となっている細かな運転ノウハウが数多くあります。電力会社、IT企業、メーカーが共同でこうしたノウハウをデータ化し、AIによるビッグデータ分析から最適な運用方法を導きだす試みです。これによりオペレーションの超高効率化(熱効率の最大化など)を図り、あわせて事業者の垣根を越えた協業体制をつくることをめざしています。

実施体制

また、東京電力などでは、機械学習によってAIに燃焼調整データを学ばせ、その体系化を行うという取り組みを進めています。AIが作ったモデルと、エンジニアによる最適条件を比べたところ、実機試験でもNox排出量の低減に成功しています。

2.送配電分野のデジタル化~ドローンや予測技術を活用

保守管理にドローンを活用

送配電に欠かせない送電線や鉄塔の点検は、熟練した作業員による目視が中心となっていますが、今後は保安人材の不足が心配されています。また、山間部などのアクセスしにくい場所も多く、安全性の確保や効率化も求められてきました。こうした課題を放置すれば、将来的に十分な保守点検がむずかしくなることも考えられます。

こうした問題を解決するために研究されているのがドローンの活用です。ドローンを飛ばして画像を遠隔で撮影することで、高所の送電線などの巡視や点検を効率的に行うことができます。さらに、撮影した画像をAIで解析し、送電線に異常があるかどうかを自動的に判断するといった省力化の研究も進められています。これらの研究は、迅速な状況把握や作業時間の短縮、安全性の向上につながります。

ドローン活用のイメージ

データやネットワークを活用して需給をコントロールする

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー(再エネ)は、天候などによって出力(発電量)が変動しやすく、その導入が進むにつれて、電力の需給安定にも大きな影響をもたらすようになっています。とりわけ太陽光発電は西日本を中心に急速に普及しており、昼夜の出力差が大きいことが課題です。そのため、データを活用した再エネの出力予測についての研究が行われています。

関西電力では、日射量予測システム「アポロン」を気象工学研究所と共同で開発しました。これは太陽からの放射エネルギーの量である「日射量」を測定するもので、気象衛星の画像データを元に、3時間30分先までの日射量を3分きざみで予測できます。また、国においても、気象予測や需要予測などのデータを活用して需給予測を高度化し、再エネの出力抑制や再エネ以外の電源の運用最適化と組み合わせることで、安定的な電力系統の運用をめざす研究が進められています。

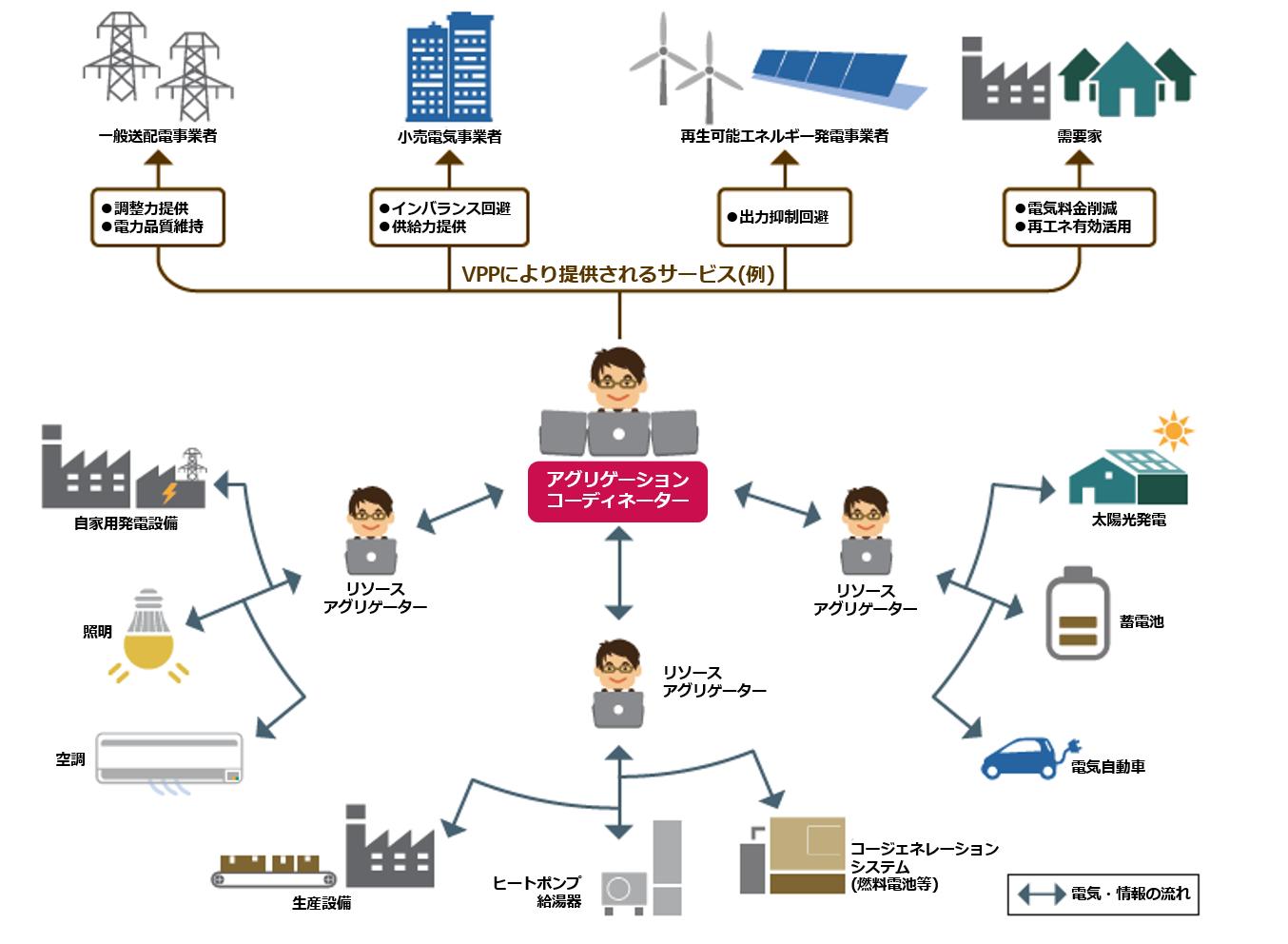

さらに、需給バランスを調整する新たなリソースとして、VPP(バーチャルパワープラント)の構築に向けた実証も進んでいます(「これからは発電所もバーチャルになる!?」 参照)。蓄電池、コージェネレーションシステム(コジェネ)、ディマンドリスポンス(節電した電力)といった、電力系統上に分散して存在するエネルギーリソースを、IoT技術を使って遠隔で制御することで、発電所と同じような電力量を提供する機能を果たすというもので、低コストで新しい調整力となることが期待されています。また、世界的に普及拡大の機運が高まっている電動車と電力系統をつなぎ、電動車に蓄えられた電気を遠隔制御で系統に放電(逆潮流)することや、逆に系統から充電にすることなどによって、需給バランスの調整に活用する「V2G(Vehicle to Grid)」技術の開発も始まっています。

VPPのイメージ

3.小売分野のデジタル化~スマートメーターの可能性

普及が進むスマートメーター

小売分野では、普及が進んでいるスマートメーターがデジタル化の代表例です。地域によっては、設置予定台数のうち約60%がすでに設置済みの所もあります。

通信回線を利用して自動的に電力使用量を送信するスマートメーターは、これまで人力で行われていた検針作業の省力化につながるのはもちろん、スマートメーターから得られるデータを活用して新しいビジネスを創出することも考えられ、利用者にとっても電力事業者にとっても、さまざまなメリットが得られると考えられます。

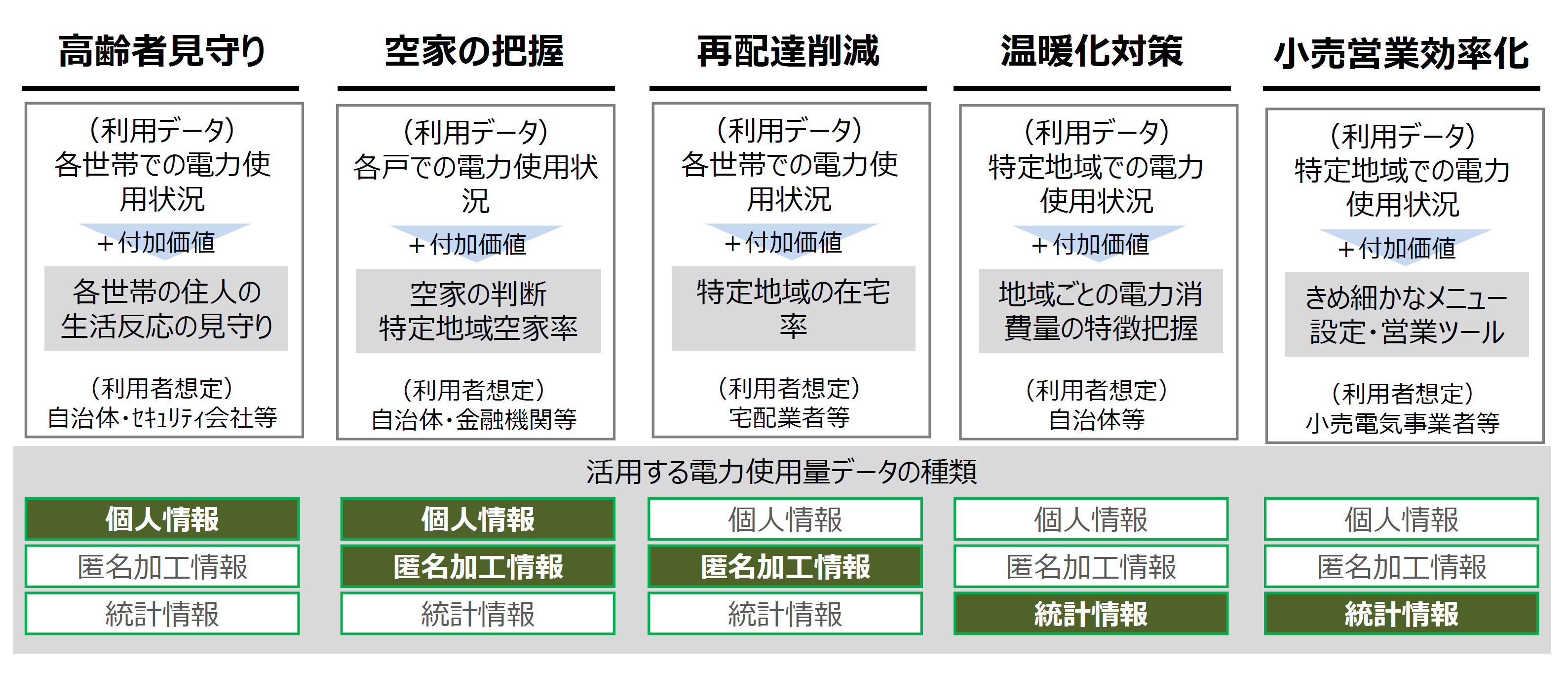

また、スマートメーターからの情報は電力事業者だけでなく、自治体や他分野の事業者にとっても有益な情報です。電力使用状況を基にした高齢者の見守り、空き家の把握、再配達業務の効率化など、さまざまな活用ニーズがあると考えられています。

活用ニーズ(例)

データ活用にまつわる課題

現在スマートメーターによって収集されているのは、各需要家の「30分値電力使用量」というデータで、各一般送配電事業者の持つ「メーターデータマネジメントシステム」に蓄積されます。このデータの利用には、個人情報保護やサイバーセキュリティの観点から注意が必要です。現在は、小売電気事業者が自社と電力小売供給契約を結んでいる需要家について利用状況を把握したり、需要家が小売電気事業者を変更(スイッチ)する場合に契約手続きを効率化するためなど、限定的なケースにおいてのみ小売電気事業者に提供されています。

どういった情報を、どこまで提供するのか。提供の主体や責任はどこが持つのか。こうしたリスクを明確にして、情報提供のための体制を整える必要があります。

海外では、政府が指定した機関にデータを集約して一元的に管理しデータ利用者へと提供するしくみや、第三者には匿名加工されたデータを有償で提供するなどの取り組みがあります。こうした先行例などを参考に、個人情報の保護を大前提としつつ、データの活用や加工に必要なルールを整備することが求められています。

スマートメーターだけでなく、すべてのモノがつながるIoTの技術を活用すると、これまで予想もしなかった課題が生じたり、新たなリスクへの対策が必要となります。デジタル化にともなうセキュリティの問題については、改めて別記事でご紹介します。

4.2030年以降の未来へ向け、次世代の電力ネットワークの構築

コネクテッド・インダストリーズ

デジタル技術が進展するにつれて、新しい社会のあり方が議論されるようになってきました。その中で、日本が打ち出している戦略が「コネクテッド・インダストリーズ」です。機械、技術、データ、人、組織など、さまざまなものをつなげるとともに、高い技術力と高度な現場力という日本の強みを生かして、新たな付加価値の創出や社会課題の解決がもたらされる産業社会をめざすという戦略です。

現代の産業が抱える課題は、ひとつの業界にとどまらないもので、その解決のためには横断的な企業の連携が必要とされています。また、従来の枠組みを超えてデータを活用することで、新たな付加価値を創造することもできます。

経済産業省では今後コネクテッド・インダストリーズを進める上で、重点的に強化する分野として5つの分野をあげています。その中には、電力も含む「プラント・インフラ保安」分野もあります。

- コネクテッド・インダストリーズ 5つの重点分野

-

自動走行・モビリティサービス

自動走行・モビリティサービス

-

ものづくり・ロボティクス

ものづくり・ロボティクス

-

バイオ・素材

バイオ・素材

-

プラント・インフラ保安

プラント・インフラ保安

-

スマートライフ

スマートライフ

電力会社が抱えるオペレーションや保守・点検、スマートメーターの情報など顧客データなども、社会基盤の整備に役立つ大きな可能性を秘めています。

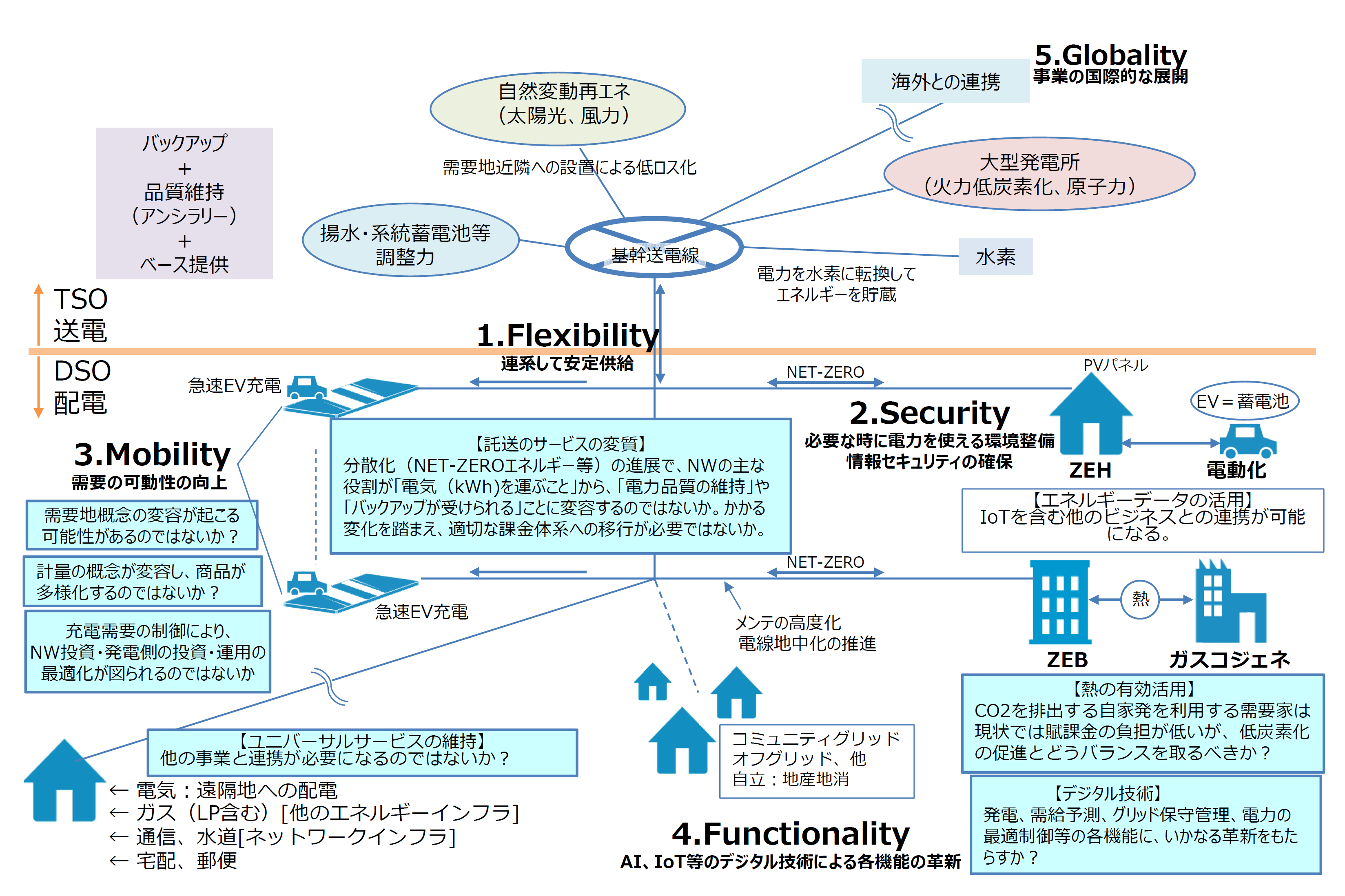

2030年以降のネットワークイメージ

今後、デジタル化はさらに進み、新しい技術も次々に開発されていくでしょう。これからの社会では、それぞれが新しい技術で効率性や機動性を追求する一方で、さまざまなものが広域的につながる社会が出現します。

2030年には再エネの導入がさらに進み、電力分野にもさらに多様なプレーヤーが参加することが予想されます。そして2030年以降も、持続的で競争力のある社会を実現するために、電力分野での構造改革はさらに進んでいくと考えられます。

Beyond 2030のネットワークシステム ※イメージ

お問合せ先

記事内容について

電力・ガス事業部 電力産業・市場室

スペシャルコンテンツについて

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)

-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!