電力小売全面自由化で、何が変わったのか?

2016年4月から家庭向けなどを含めた電力の小売全面自由化がスタートし、早くも1年半が過ぎました。このあいだに、多くの新電力会社が市場に参入し、さまざまな料金メニューやサービスが生まれています。今回の全面自由化で市場にどのような影響があったのか、どのような変化があらわれているのかを、各種のデータとともに見ていきましょう。

1.電力小売全面自由化への道のり

ついに実現した全面自由化

日本の電力システムについては、1995年以降に数回の制度改革が行われてきました。電力事業には「発電」「送配電」「小売」と3つの部門がありますが、1995年の電気事業法改正により、発電部門は原則として参入が自由になりました。

一方、小売部門については段階的に自由化が行われ、まず大型工場などの「特別高圧」分野、続いて中小規模工場などの「高圧」分野が自由化されました。そして、最後に残った家庭向けの「低圧」分野も2016年4月に自由化されたことで、「全面自由化」が実現したのです(ただし、需要家保護の観点から、経過措置として、少なくとも2020年までは、従来どおりの電気料金メニューである規制料金も残されることとなります)。なお、送配電部門については、電力小売全面自由化後も、政府が許可した事業者が担っています。

電力システム改革の目的

こうした電力システムの改革には、大きく3つの目的があります。

今回の小売自由化では、これまで特定の事業者が独占していた電力事業を広く開放。それによって事業者間の競争をうながし、電気料金の抑制につなげることを狙いのひとつとしています。これにより、一般家庭においても、ライフスタイルなどに合わせて電力会社を自由に選ぶことができるようになりました。

また、2011年3月に東日本大震災が発生した際には、大規模電源が被災したことで電力が不足し、国民生活にも大きな影響をあたえるという出来事がありました。これを教訓として、緊急の場合などには、広域間で電気をフレキシブルに供給し合うことのできる体制をつくるということも、制度改革の重要な目的のひとつです。

2.自由化以降のさまざまな動き

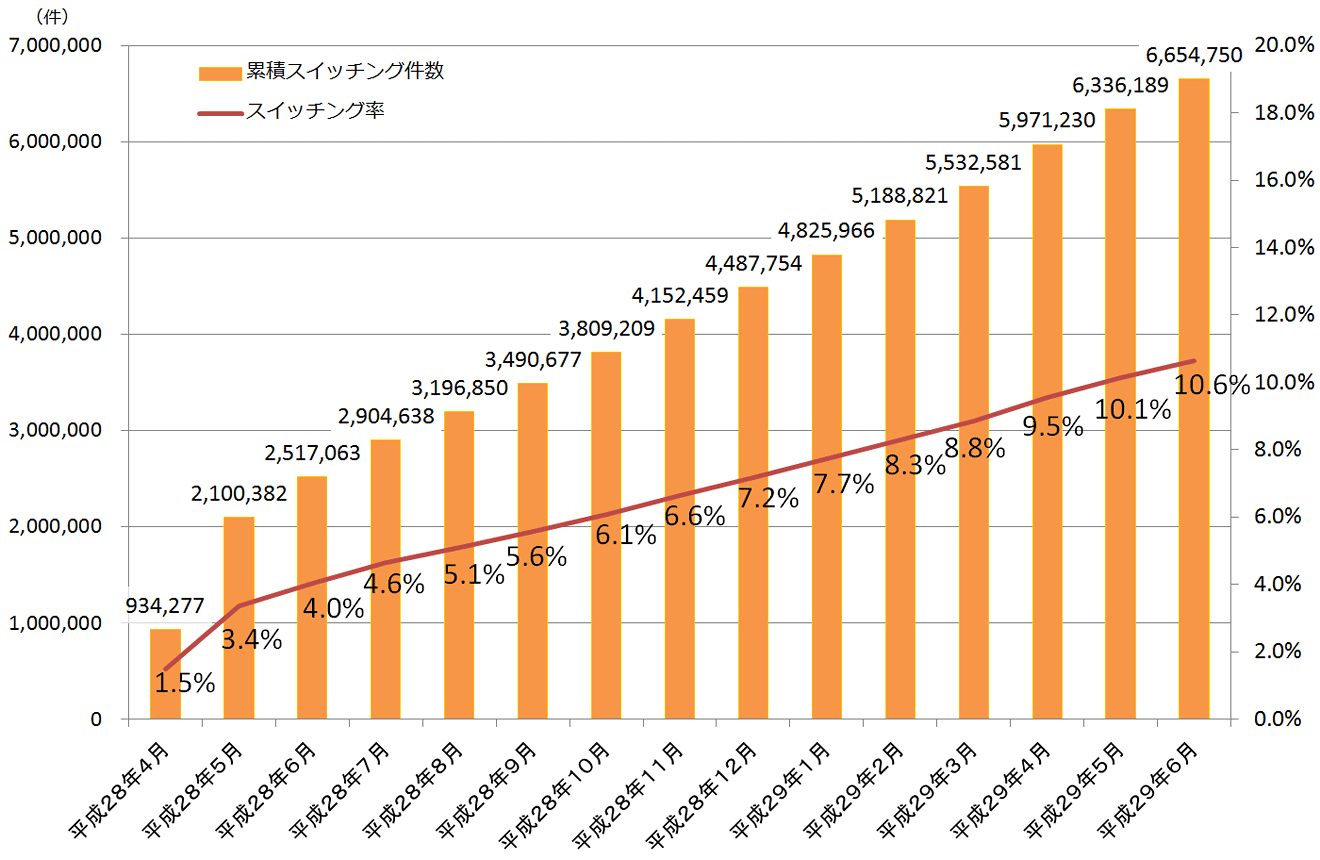

スイッチング率が10%を超える

一般家庭(「低圧」分野)における電力契約先の切替え(スイッチング)は、2017年6月時点で約665万件に達しています。スイッチング率としては約10.6%で、この1年半は着実に数字が伸びています。その内訳は、これまでの電力事業者から「新電力」と呼ばれる新しく誕生した電力事業者へのスイッチングが約377万件(約6.0%)、これまでの電力会社を利用し続けるが料金プランは規制料金から自由料金にスイッチしたという件数が約289万件(約4.6%)となっています。

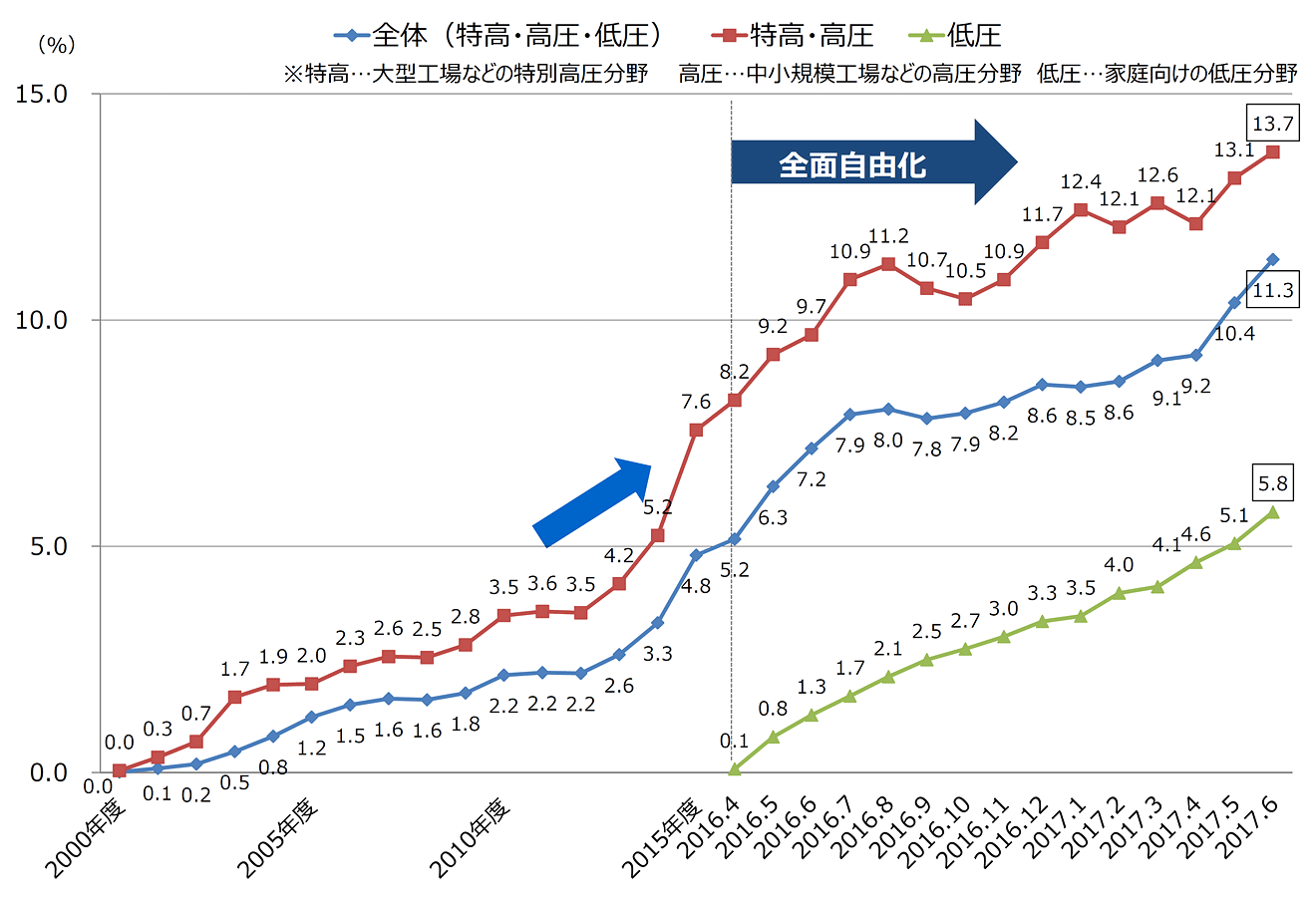

小売全面自由化以降のスイッチング件数の推移

新電力のシェアも増加

スイッチング率の上昇とともに、小売電力市場における新電力のシェアも増加しています。こちらは家庭向けの低圧分野だけでなく、特別高圧・高圧分野を含めた数値ですが、2017年6月時点で販売電力量ベースの新電力のシェアは約11.3%です。電圧別には、特別高圧・高圧分野に占めるシェアが約13.7%、低圧分野に占めるシェアが約5.8%となっています。

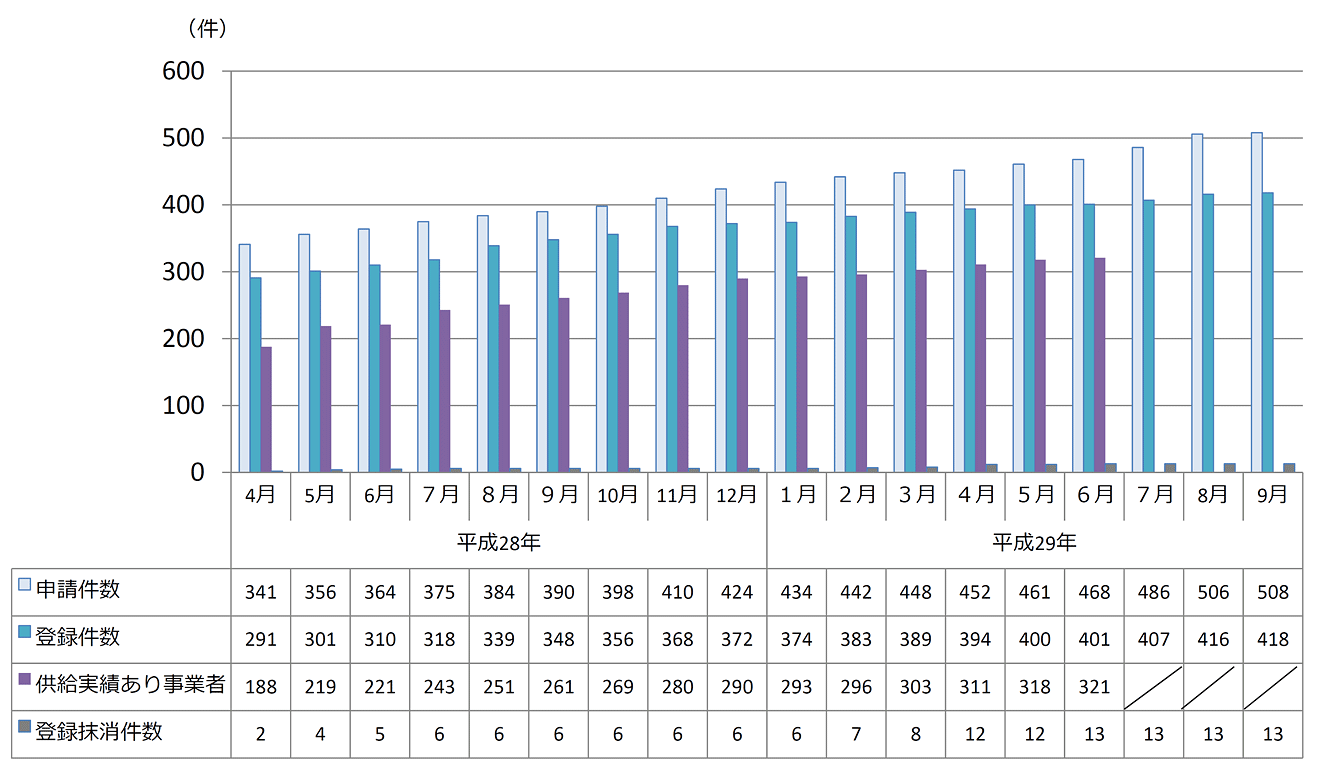

着実に増える小売電気事業者数

これまでに約510件の小売電気事業者の登録申請があり、2017年9月11日時点で418者が小売電気事業者として登録されています。昨年4月の全面自由化以降は、約130者が増加したことになります。

小売電気事業者の登録数の推移

※上記件数について、2017年8月までの件数は月末時点。2017年9月は9月11日までの登録件数

※登録件数とは、のべ登録件数から登録抹消件数(2017年9月11日時点で13件)を差し引いた件数。また、登録抹消件数とは、事業の承継や廃止等により小売電気事業の廃止届出等を行った事業者数

※供給実績あり事業者については発受電月報の現時点での最新データが2017年6月実績であるため、2017年6月までのデータとなっている

新電力の参入で、余った電力を売ったり足りない電力を買ったりする電力の売買についても、ビジネスが活発化しています。小売全面自由化以降、電力を売買する場である「卸電力取引所」の取引量は大幅に増加しており、ここ数ヶ月は特に増えています。取引量が1億kWhを超える日も増え、9月13日には過去最大の約1.7億kWhを記録しました。

- 詳しく知りたい

- 「小売電気事業者一覧」

3.電気料金プランやサービス内容は多彩に

より手頃な新電力の電気料金

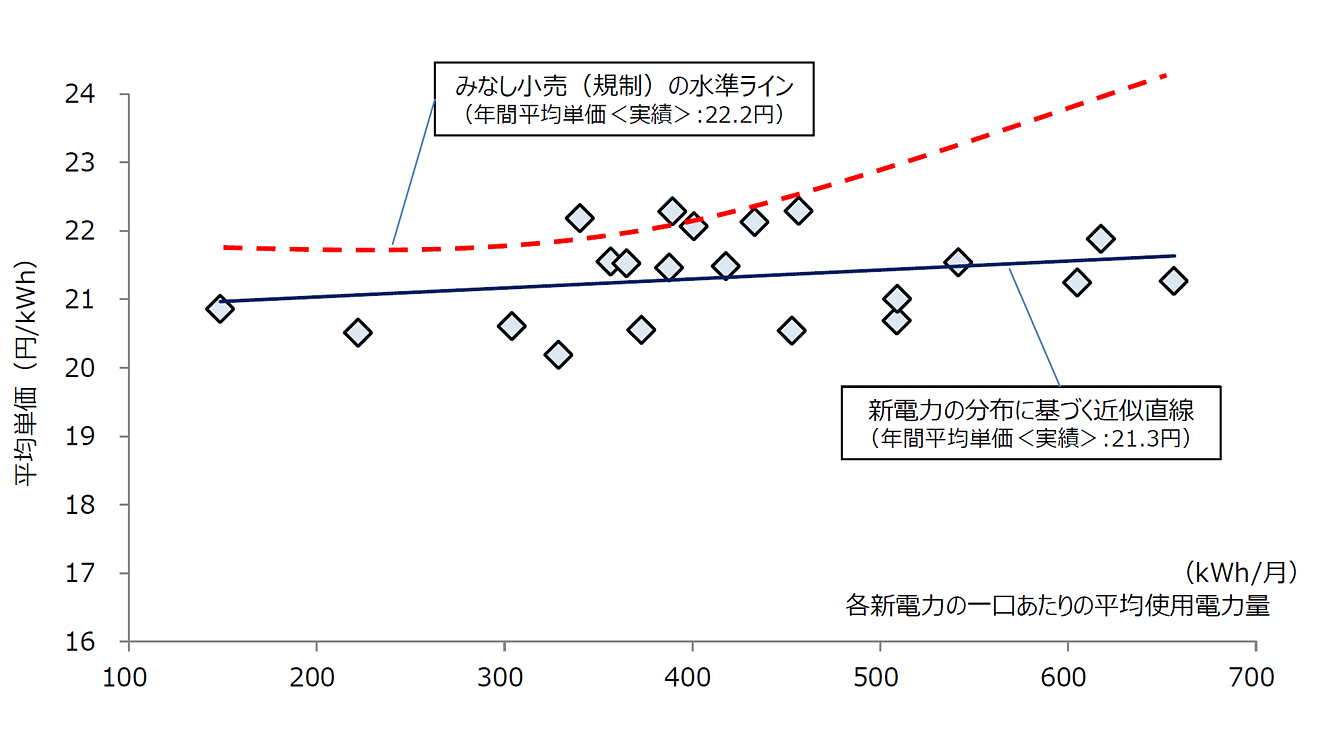

実際に市場に参入した新電力のプラン内容を見てみると、電気料金は既存の電力会社が提供する規制料金(下のグラフ内の「みなし小売(規制)」にあたるもの)よりも、低い単価となっていることが分かります。平均単価で見ると、低圧電灯では新電力の平均販売単価のほうが約4%低くなっています。これは、既存の電力会社が新しく提供を始めた自由料金よりも低い価格です。

新電力の契約一口あたり平均使用電力量および平均単価の分布(2017年3月実績)

※低電圧灯1万件以上の新電力に限る

(出典)資源エネルギー庁 電力調査統計、電力・ガス取引監視等委員会 電力取引報

料金メニューでは多くの会社が「二部料金制」を採用しています。これは、基本料金と、使用量に応じて変わる電力量料金を合わせて電気料金が決まる制度で、既存の電力会社の一部でも採用されてきた料金制です。

また、利用者の選択肢の幅を広げる、これまでにない料金プランもあらわれています。基本料金を0円にした完全従量制プラン(株式会社Looop)、節電量に応じた電気料金の割引サービス(北陸電力株式会社)、健康志向を背景にした歩いた歩数によって電気料金を割引くサービス(イーレックス株式会社)もあります。

日本に先行して小売自由化が進んでいる海外でも多様な料金メニューが提供されているため、今後は日本でも、消費者のニーズによって多彩な料金プランが登場すると考えられます。

新たなビジネスモデルの登場も

新たなビジネスモデルも生まれつつあります。たとえば、電力事業に自治体が出資する事例です。2017年3月時点で、自治体からの出資を受けた小売電気事業者は19者あります。

ある地域内で電力事業を行おうとする場合、事業に対する地域の理解と信頼を得て、密接な関係をつくるということは不可欠です。自治体の出資はそうした関係づくりに役立つほか、公共施設側は電力の供給源を確保でき、事業者側は安定的な資金を確保することができるなど、さまざまな面にメリットがあります。

また、今後の広がりが期待できるビジネスとして、ディマンドリスポンス(利用者が、電力会社の依頼に応じて、電力消費を抑制するしくみ)に関連した市場があります。電力の安定供給や需給バランスを図るという観点からも、ディマンドリスポンスを進めることが重要になっていくと考えられます。

- 詳しく知りたい

- 「電力小売全面自由化の進捗状況」(PDF形式:1,898KB)

-

新たな料金メニュー 11ページ

新たな料金メニュー 11ページ

-

新たなビジネスモデル 17~18ページ

新たなビジネスモデル 17~18ページ

- 電力・ガス基本政策小委員会

コスト改善に向けて

このように、電力小売自由化により、再エネを使った電源の導入も進む中で、FIT法改正なども進めながらコスト改善を目指しています。この改正については、「FIT法改正で私たちの生活はどうなる?」で紹介しました。また、東日本大震災後に原発が停止して以来、火力発電にかかる燃料費などのコストが増えていましたが、原発の再稼働や経営効率化の努力により、値下げする事業者も出てきつつあります。

4.アンケートに見る自由化への反応

スイッチングの意向について

資源エネルギー庁では、電力自由化へ向けて、利用者の意識・選択行動調査をこれまで4回行ってきました。自由化前から自由化後にかけて、さまざまな意識の変化を見ることができます。

2017年4月の調査では、電気の購入先あるいは料金プランを「半年内に変更したい」とする層が5%程度あり、スイッチングには引き続き一定のポテンシャルがあることが分かります。

また「変更を検討しない」という層も4割程度が存在しています。その理由は「変更にメリットを感じない」「今までどおり慣れている会社がよい」などが多く、現状に不満を感じていないことが大きな理由であるとうかがえます。

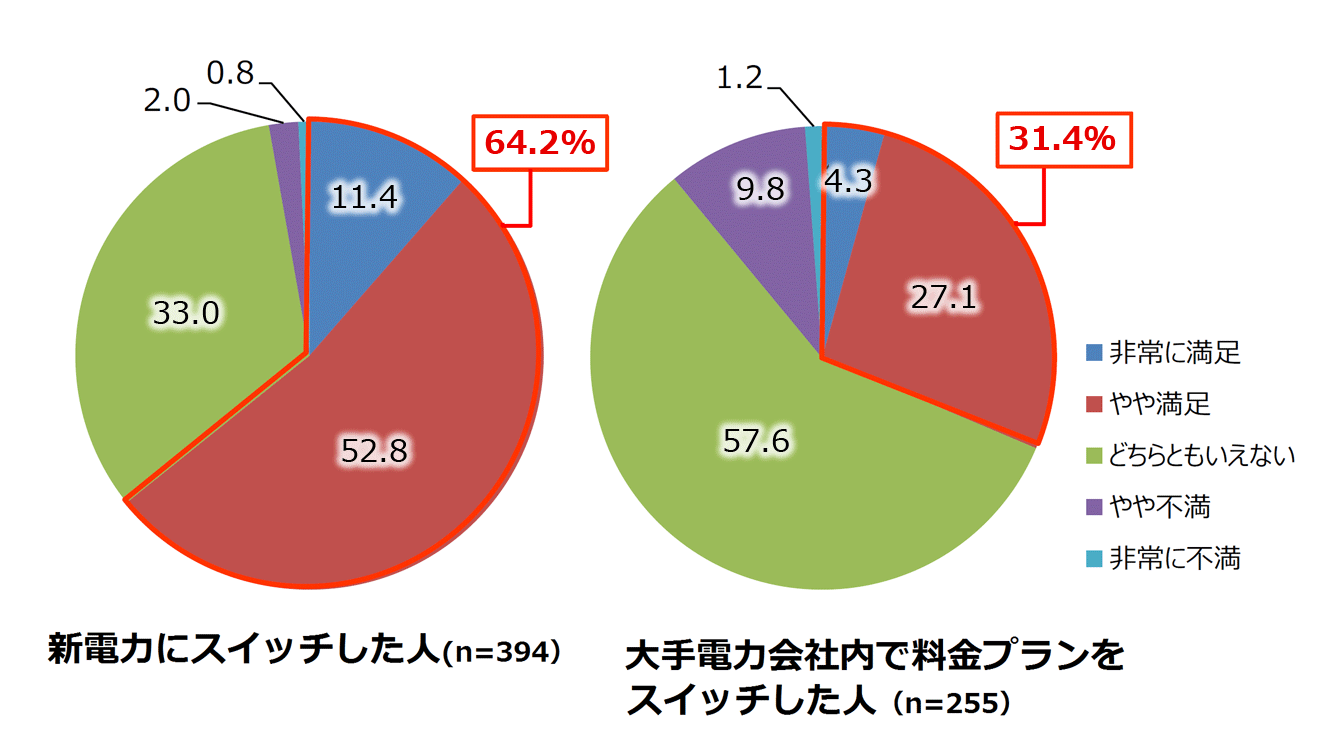

スイッチング後の満足度

とはいえ、実際にスイッチした利用者の満足度はぐんと高くなります。新電力にスイッチングを行った人のうち6割以上が、また大手電力のプラン内でスイッチングを行った人のうち3割程度が「満足している」と答えています。スイッチングを行った人の満足度は総じて高いといえるでしょう。

電力自由化アンケート/切替者の満足度

今後もさまざまな電力会社やサービスが登場することが考えられますが、料金メニューなどが多様化すればするほど、自由化についての認知度を上げることが重要となります。また、利用者が最適なサービスを見つけ出すことができるような環境を整えていくことも求められます。資源エネルギー庁では、今後も電力小売自由化に関するトピックを、事業者の紹介も含めて、皆さんにわかりやすくお伝えしていきます。

お問合せ先

記事内容について

電力・ガス事業部 電力産業・市場室

スペシャルコンテンツについて

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑥:エネルギーの安定供給を支える化石資源のこれから

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)