原発の安全を高めるための取組 ~新規制基準のポイント

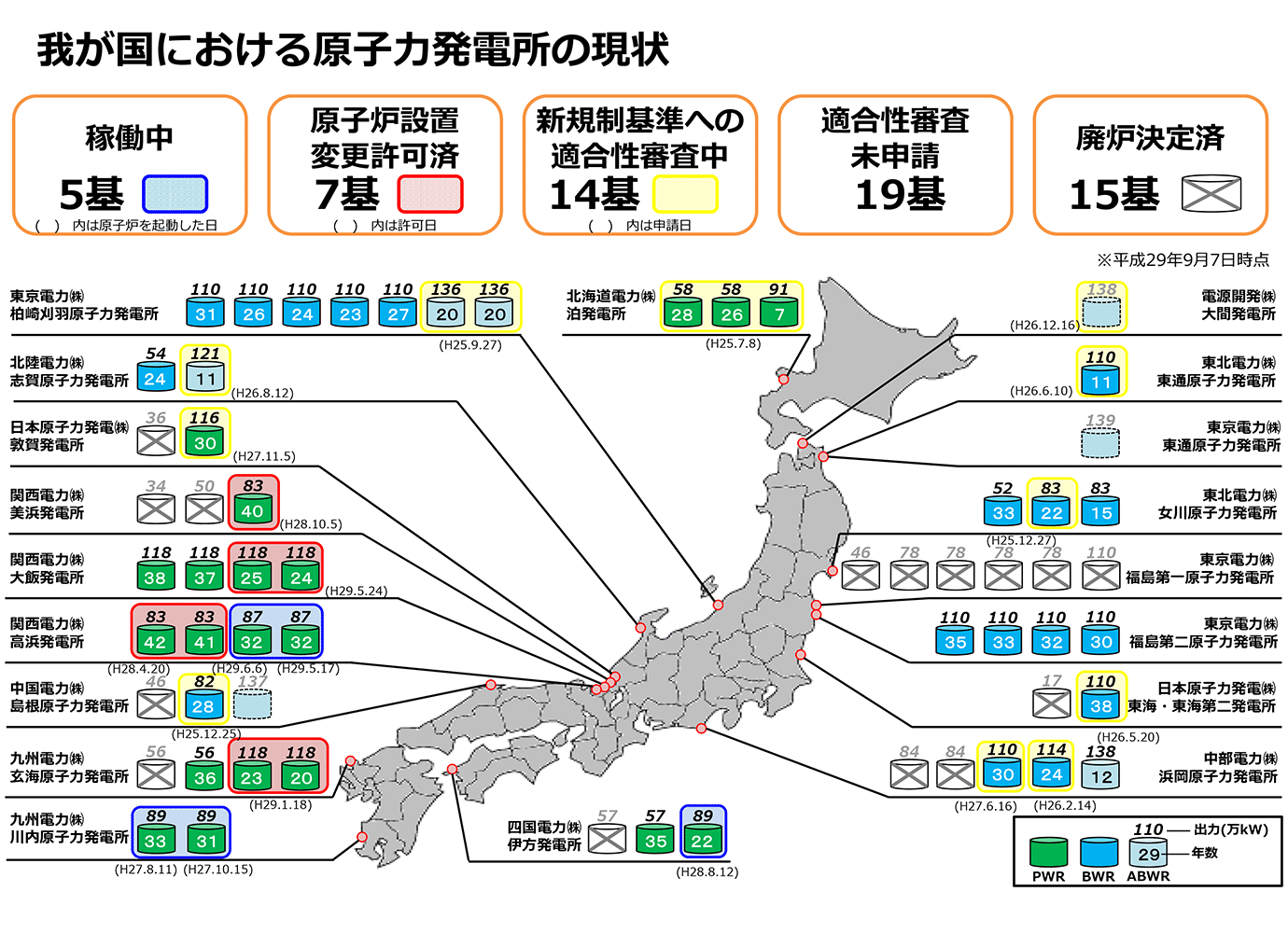

川内原子力発電所(九州電力(株))

伊方発電所(四国電力(株))

日本における原子力発電所(原発)は、現在、新しく策定された厳しい規制基準に基づいて運用されています。その背景にあるのは、福島のような事故を二度と起こしてはならないという強い反省です。

従来の規制にはどのような問題点があったのでしょうか。その反省を踏まえて作られた新しい規制基準は、どのような視点で設計され、どのようにして安全性の向上を図っているのでしょうか。そのポイントを解説します。

1.なぜ原発は必要とされているのか?

エネルギーに必要な要素を満たす原発のメリット

そもそも、なぜ原発は必要とされているのでしょうか。それには、日本のエネルギーに関する状況が深く関わっています。

エネルギーは人の暮らしに欠かせないものであり、決して絶やすことのできないものです。そのためエネルギーには、安定的に供給されること(Energy Security)、コストが安いなど経済効率性が高いこと(Economic Efficiency)、環境に適合すること(Environment)が求められます。この3つの「E」に、それらの大前提となる安全性(Safety)の「S」を加えた「3E+S」は、エネルギー政策の基本要素として、バランスよく実現されることが重要となります。

石油や天然ガスなどの資源に乏しく、エネルギー自給率が8%(2016年度推計)とたいへん低い水準にある日本では、この「3E+S」を実現するため、さまざまな取組が重ねられています。この「3E+S」の観点から見ると、原発には以下のようなメリットがあるため、現状では、日本に欠かすことのできない電源となっているのです。

- 原発のメリット

-

① 安定供給を確保できる

① 安定供給を確保できる

エネルギー供給の安定性を図るためには、安定的かつ効率的に電力を供給することのできる「ベースロード電源」が必要です。原発はその役割を担っています。 -

② 低廉な電源である

② 低廉な電源である

少量の資源から発電できる量が圧倒的に多いため、発電コストを安価に抑えることができます。安全性を高めるための設備投資費などを上乗せしても、低廉な電気を供給できます。 -

③ 温室効果ガスの排出を抑制できる

③ 温室効果ガスの排出を抑制できる

日本は、温室効果ガスを2050年までに80%削減するという目標を掲げています。そのためには温室効果ガス排出量の少ない電源に置き換えていく必要があります。原発は運転時に温室効果ガスを排出しない電源のひとつです。

将来の低減を目指しつつ安全性を高める

2030年のエネルギーの将来像を定めた「エネルギー基本計画」では、今後、原発依存度は可能な限り低減させていくということがうたわれています。そのために、再生可能エネルギー(再エネ)の導入拡大はもちろん、火力発電所を効率化して温室効果ガス排出を抑えつつ発電量を増やす取組、また省エネルギーをさらに追求して電力需要量を減らすなどの取組が進められています。

しかし、これらの技術の確立にはどうしても時間がかかります。たとえば、再エネは天候の影響で発電量が変動しやすいという弱点がありますが、より優れた発電・蓄電技術の研究に官民をあげて取り組んでいるものの、現時点では、その弱点は克服されているとはいえません。こうしたこともあり、依存度を低減していくものの、原発をゼロにしてしまうことはできません。

そこで、現状でできる対策として、原発の安全性を高める取組が行われています。その契機となったのが、2011年3月11日に、東日本大震災とその後各地をおそった津波を原因として、福島県の福島第一原子力発電所で起こった原発事故でした。

2.福島の事故をきっかけに作られた新規制

福島の事故の原因とは

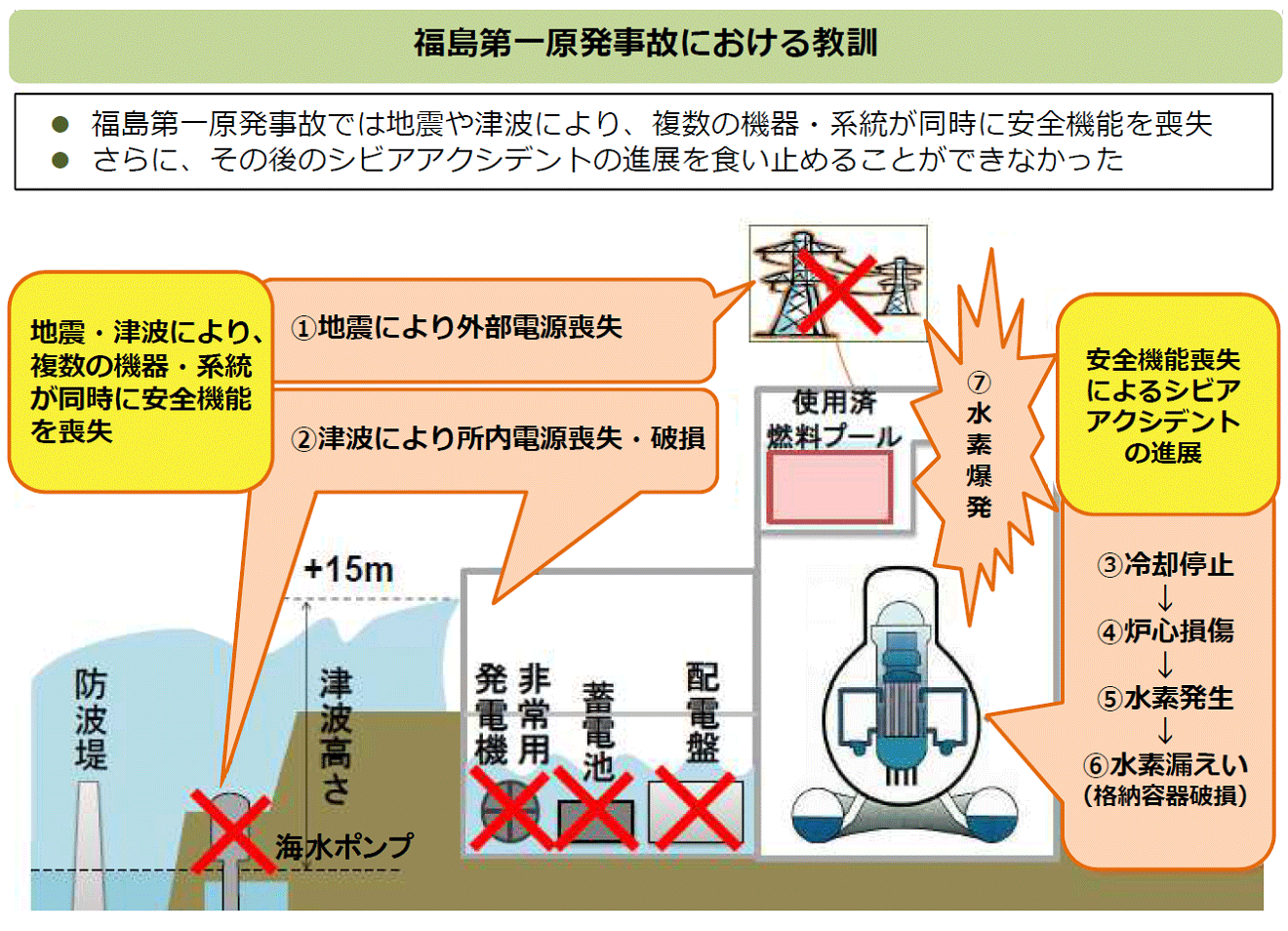

福島第一原子力発電所の事故の原因となったのは、原発の安全を確保するために重要な「止める」「冷やす」「閉じ込める」機能が、津波によって失われたことでした。

事故当時、地震の揺れを感知した運転中の原子炉はすべて自動的に停止し、燃料が燃えることを「止める」機能は働きました。しかし、地震によって外部電源が失われ、さらに、津波によって発電所内が浸水、すべての電源と原子炉冷却機能が失われた結果、「冷やす」ことができなくなりました。さらに、「冷やす」機能を失った原子炉内は高温になり、炉心が損傷して、そこから水素が発生。この水素が原子炉建屋内に爆発を起こしてしまい、放射性物質が発電所の外へ放出され、「閉じ込める」こともできなくなってしまったのです。

(出典)原子力規制庁

事故で分かった従来規制の問題点

こうした事故の原因を振り返ると、従来の規制に存在していたさまざまな問題が浮き彫りになりました。

ひとつは、地震や津波など、事故が起こる原因となる可能性のある、大規模な自然災害への対策が不十分であったということです。火山など外部で起こる事象を含めた総合的なリスク評価も行われていませんでした。

加えて、これまでの規制では、福島で起こった事故のような、設計段階での想定を超えた「シビアアクシデント」と呼ばれる重大事故への対策が規制対象に含まれておらず、対応をどのようにするかは事業者の自主性に任されていました。また、たとえ基準の見直しが行われても、新基準に適合することを既存の原発にも求める法律の枠組みがなく、最新の基準に応じた対策を図ることができていませんでした。

3.不確実なリスクにも対応できる姿勢に

新規制の核となる考え方

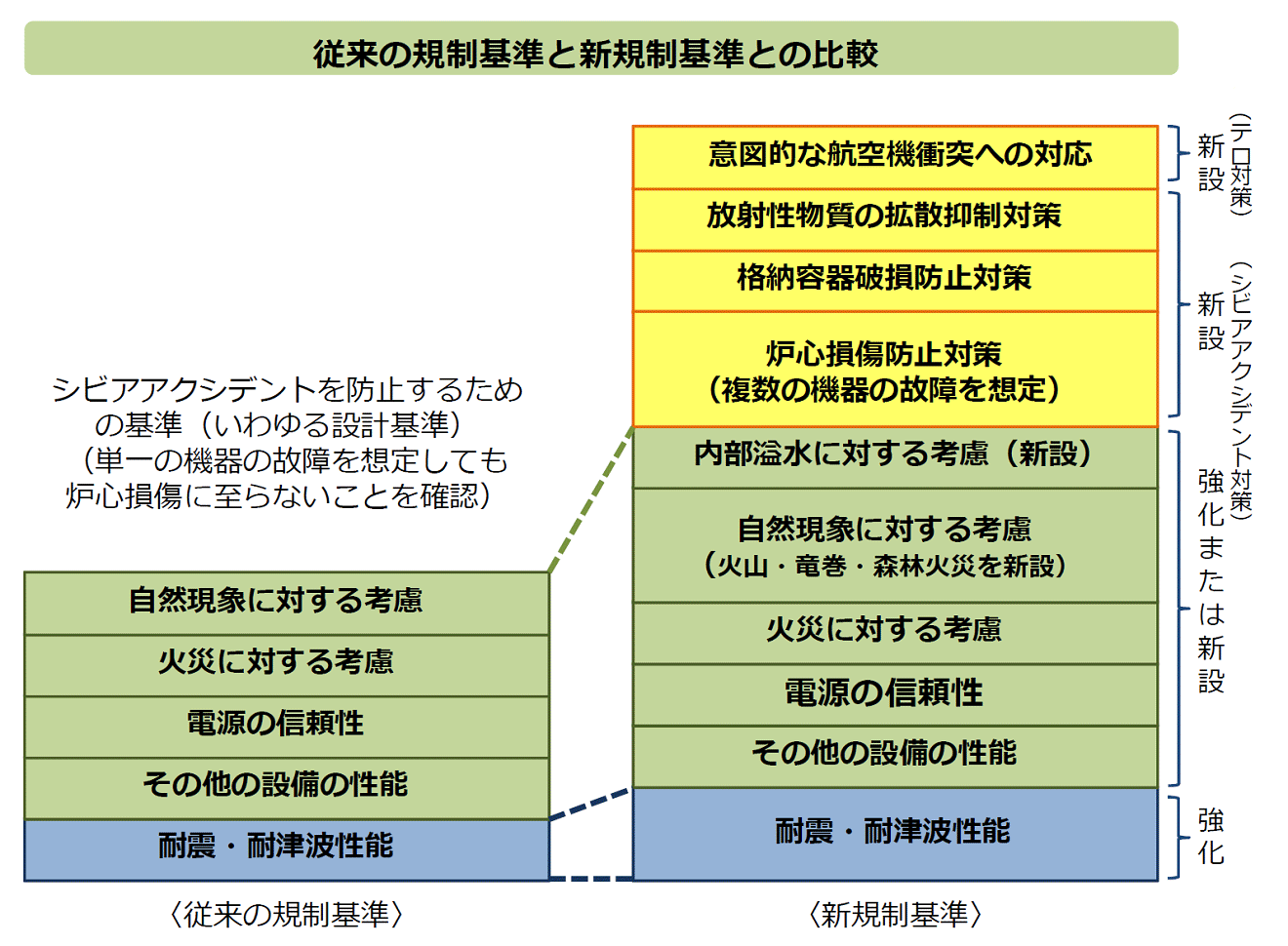

このような反省を踏まえて、従来の規制が大きく見直され、2013年、世界でもっとも厳しい水準の新しい規制基準が策定されました。その核となるのは、これまでのような「安全神話」と決別し、リスクはゼロにならないと心得て、安全性を不断に追求するという考え方です。

この考え方を元に、新規制基準では、従来の規制に不足していた部分の見直しを行いました。大規模自然災害対策を強化して、火山や竜巻を想定した規制も新たに追加。シビアアクシデントも規制対象とすることとして対策を義務化したほか、テロに対しての安全を図ることも求めています。既設の原発についても新規制に適合することを求め、再度安全性を確認することとしました。

新規制基準は、事故を受けて新たにつくられた、独立性の高い規制機関「原子力規制委員会」によって策定され、各原発にはこの基準を満たすことが求められます。

(出典)原子力規制庁

安全性を高めた新規制のポイント

新規制では、どのような対策をとることが新たに義務づけられたのでしょうか。主な改善ポイントを表にまとめました。

| 大規模な自然災害への対策 | 目的:大規模な自然災害から受けるダメージを減じる | ||

|---|---|---|---|

| 地震に対して | 活断層露頭の上に安全上重要な施設を建てない | ||

| 津波に対して | 海水が敷地内や重要な施設の中に入らないよう十分高い場所に設置あるいは防潮堤などを設置 | ||

| 火山に対して | 想定される火山事象を調査し、必要に応じてその対策を施す | ||

| 竜巻に対して | 竜巻に対する影響評価を行い、必要に応じてその対策を施す | ||

| シビアアクシデントへの対応 | 目的:設計を超える重大事故が起こった場合の対策を講じる | ||

| 安全機能を持つ複数の機器や設備を同時に失うことの無い対策を行う(多重性・多様性・独立性の確保) | 発電所の外からの電源は2つ以上のルートを確保(多様性) | ||

| 蓄電池、非常用ディーゼル発電機を用意。発電所の外には電源車を準備(多様性、独立性) | |||

| ポンプは2台以上を準備。可搬型ポンプ車なども配備(多様性、独立性) | |||

| 炉内の圧力が高くなって水が入らなくなることを防ぐ | 圧力を下げるため炉内のガスを外部に放出する「フィルタ・ベント」などを設置 | ||

| 水素爆発を防ぐ | 水素濃度を低減する装置の設置 | ||

| 放射性物質の大気中拡散を抑える | 原子炉建屋に放水する過般型の放水砲の整備 | ||

| テロ対策 | 発電所の設備を遠隔操作できる設備 | ||

| 既設の原発にも適合を義務付ける | 既設の原発に対して新規制基準の適合性審査を実施 | ||

4.さらなる安全確保に努めるために

現在、日本の原発はこの新規制基準を基に運用され、安全・安心を確保するよう最大限の努力が積み重ねられています。2017年9月時点で、26基の原発について、事業者から適合性審査の申請が行われ、そのうち5基が再稼動しています。

前述したように、新規制では、新規制基準に適合するだけでなく、事業者の自主的な対策が継続して行われることが求められています。それらの対策が適切に行われていくためには、電力を利用する消費者でもある国民が、事業者の取組などに継続的に注目していくことも重要となります。

- 詳しく知りたい

- 原子力規制委員会「新規制基準について」

お問合せ先

記事内容について

電力・ガス事業部 原子力立地・核燃料サイクル産業課

スペシャルコンテンツについて

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)

-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!