石油がとまると何が起こるのか? ~歴史から学ぶ、日本のエネルギー供給のリスク?

TOPICS

エネルギー資源に乏しく、その供給の多くを海外からの輸入に頼っている日本。これはつまり、国際情勢によって、日本のエネルギー供給が大きく左右されるということを意味します。

変化の激しい現代の国際社会において、私たちはどのようにしてエネルギーを安定的に確保し、エネルギーによって成り立っている生活を守ればいいのでしょうか?

そこで重要となるのが、「エネルギー安全保障」の取り組みです。今回はその特集の第1回として、日本でこれまでに起こったエネルギーに関する問題と、問題解決のために行われた政策を振り返ります。

1.「エネルギー安全保障」とは何か?

エネルギーがないと全ての活動が止まる

近年、エネルギーの重要性はさらに増しています。もしエネルギーがなければ、経済活動や市民生活のすべてが止まってしまうでしょう。エネルギーが安定的に、また低廉な価格で供給されるということは、すべての国民にとってとても重要な、実現されるべき状態であるといえます。この状態を達成しようとする取り組みが、「エネルギー安全保障」です。

日本がエネルギー安全保障を強化するためには、2016年度推計で8%という、OECD加盟34カ国中2番目に低いエネルギー自給率の向上を図ること、エネルギーの輸入に関するリスクを低減すること、国内におけるエネルギー供給インフラの維持に努めること、エネルギー需要を抑制することなどが重要となります。

今回は、日本のエネルギーの中心を占め、ほとんどを輸入に依存している、石油などの「化石燃料」に焦点をあて、その不足がどのような問題を引き起こすのか、歴史を振り返ってみましょう。

2.明治~昭和初期のエネルギー問題

国産石油も盛んだった明治時代

明治時代、近代化した日本のエネルギーの中心となったのは、国内産の石炭でした。石炭からはガスも作られ、火力や動力として利用が広がりました。

いっぽう石油も、灯りに使うエネルギーとして利用が始まり、自動車が普及すると動力としての利用も広まり始めます。明治時代には、新潟県を中心とした日本海側で「国産石油」が盛んに採掘・販売されており、米国からの輸入原油と共に流通していました。やがて国産の石油は生産量を減らし、国内の石油産業は、輸入した原油の精製や販売を中心としたものになっていきました。

戦時下におけるエネルギー規制

こうした中で、第二次世界大戦が勃発します。エネルギーの確保を重視した当時の日本政府は、1934年に「石油業法」を制定し、有事に備えた石油の貯蔵を各石油会社に義務付けたり、大量買付けや備蓄を行うための会社を設立したり、事業者や家庭の石油を配給制にしたりと、石油の生産・輸入・消費をコントロールしようとしました。

しかし1941年には米国から日本への石油輸出が禁じられ、その後イギリス、オランダからの石油も全面的に禁輸となってしまいます。こうしてエネルギーの供給を絶たれたことが、同年12月に太平洋戦争が起こる一因になったと言われています。

輸入石油がエネルギーの中心に

第二次世界大戦が終結した後、復興を遂げた日本は、1955年から高度経済成長期に突入します。空前の好景気の中で、経済は発展し、自動車の保有数は年を追うごとに増え、石油の必要性はどんどん高まっていきました。

1963年には、通商産業省の産業構造調査会に「総合エネルギー部会」が設けられ、総合エネルギー政策を打ち出しました。政策では、「低廉かつ安定的なエネルギーの供給」が柱として置かれ、エネルギー供給の中心を石炭から石油に転換することが打ち出されました。

この頃、国内産の石炭は安価な輸入炭におされつつありました。そこへ加えて、こうした政策や、世界的な供給過剰などの要因で石油の価格が低下したことなどにより、エネルギーの主役を輸入石油に譲ることとなります。また1969年には化石燃料のひとつであるLNGガスの輸入も始まって、天然ガスが広く利用されるようになると共に、一次エネルギーの輸入依存度はますます高まることとなりました。

3.オイルショックが変えた日本のエネルギー政策

オイルショックで日本中が大混乱

石油の重要性がこれまでになく大きなものとなっていた1970年代、日本のエネルギー政策の基本的姿勢を決定付ける出来事が起こります。それが、2度にわたって起こった「オイルショック」(第一次1973年10月~1974年8月、第二次1978年10月~1982年4月)です。

オイルショックは産油国での戦争など政情不安定を契機に起こったもので、石油が産油国の政治戦略のための道具として使われました。産油国が行った原油価格の引き上げや、敵対する国とその支援国に対する原油の輸出を禁止したことなどはその一例です。当時の日本では、一次エネルギーの供給に占める石油の割合は77%と非常に高く、その8割近くを中東からの輸入に依存していたため、石油の供給が止まることによる物不足や、急激なインフレーションが進行するというリスクが浮上しました。

人々の間には、「石油が供給されなくなれば物資が不足するのではないか」という不安がたちまち広がり、トイレットペーパーなど物資を買い占める人々で全国のスーパーがごったがえすなど、市民生活に大きな混乱を招きました。

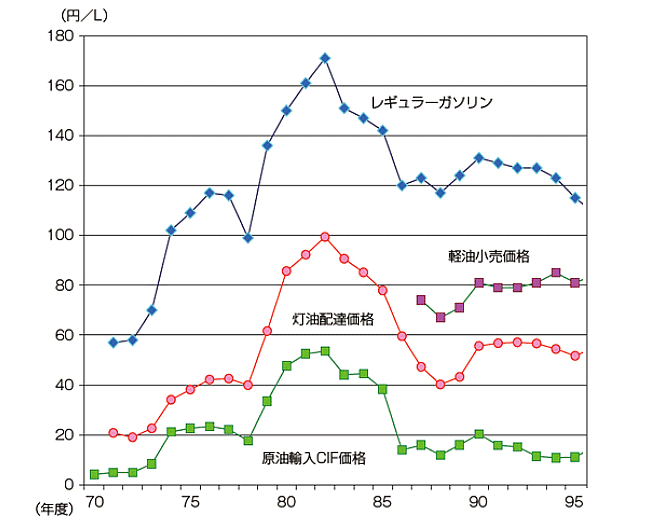

原油輸入価格と石油製品小売価格

(出典)日本エネルギー経済研究所石油情報センター資料、財務省「日本貿易統計」を基に作成

- 詳しく知りたい

-

平成28年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2017)

平成28年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2017)

- 第1章 国内エネルギー動向 / 第4節 二次エネルギーの動向 / 4.石油製品 (2)価格の動向

現在に続くエネルギー供給安定政策

この経験を経て、日本には、エネルギーの安定供給に関する抜本的な対策が迫られることになりました。この時代につくられた制度や組織には現在まで受け継がれているものも多く、オイルショックがいかに日本のエネルギー政策に影響をあたえる出来事だったのかがよくわかります。資源エネルギー庁が設立されたのも、1973年のことです。

化石燃料に関しては、次の表のような方針のもと、さまざまな対策が打ち出されました。1972年には「石炭及び石油対策特別会計」通称「石油特会」も設置されました。これは、「石炭対策特別会計」として石炭産業の安定化を推進するために設置されていた制度が、石油対策にも役割を拡大していたこともあって、改称したものです。石油の開発や流通の合理化、備蓄の増強などにあてられる財源となりました(2002年「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」に改称)。

| ① 貴重な資源である石油を大切に、効率的に使う | ||

|---|---|---|

| エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法) | 1979年に制定。工場や輸送、建築物や機械などについて、合理的なエネルギーの利用に努めるよう求めています。 | |

| ② 石油に依存しないようにする | ||

| 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(石油代替エネルギー法、代エネ法) | 1980年に制定。石油代替エネルギーの開発や促進に関する法的な枠組みであり、「石油以外の燃焼の用に供されるもの」などを「石油代替エネルギー」と定めています。 | |

| ③ ①②の対策を講じた上でも必要不可欠なものは、安定的な確保を図る | ||

| 石油の備蓄の確保等に関する法律(石油備蓄法) | 1975年に制定。緊急の事態が起こった際にも供給できるよう、長期的視点からの石油備蓄目標の策定や、石油精製業者など民間企業に対して備蓄計画の届出を求めることなどを定めています。 | |

| 石油需給適正化法 | 1973年に制定。もし石油の大幅な供給不足が起こった場合には、需給の適正化を図るため、国が石油精製業者などに指示したり、消費者に対して石油使用の制限を行うことができると定めています。 | |

4.国内のエネルギー供給にひそむリスク

震災でわかった国内供給網の課題

2011年に起こった東日本大震災では、国内のエネルギー供給網にひそむリスクも明らかになりました。地震や津波により、被災地の石油供給拠点やガスの製造・供給設備が破損し、一部で機能停止におちいったのです。

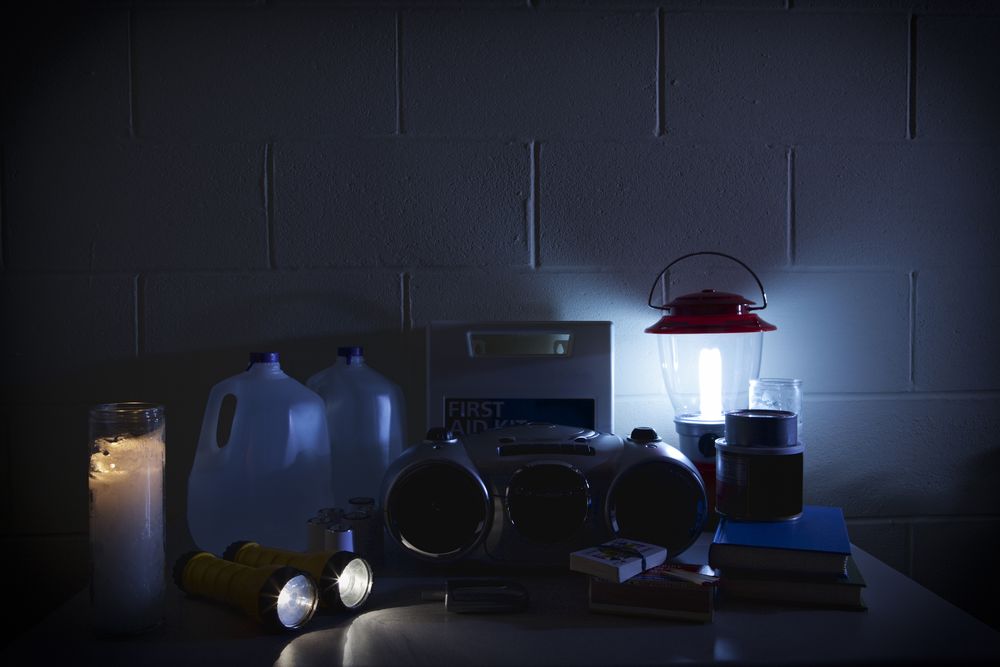

こうした被災によって地域のエネルギー供給網がダメージを受けて供給が止まってしまうと、自衛隊や警察・消防の緊急車両、医療機関などの救援活動に支障をきたすことにつながります。被災者の避難も、支援物資の輸送も困難となります。また、病院や、通信などのインフラを支える施設が備えている非常用発電機も稼動できません。

いっぽう全国では、津波を原因とする福島第一原子力発電所の事故をきっかけとして全国の原子力発電所が停止した結果、急激な電力不足が起こり、全国的に「計画停電」が必要となりました。また、原発の代替電源として火力発電所の利用が進むなど化石燃料に頼らざるを得ない状況も生じ、日本のエネルギー供給が抱えるリスクが改めて浮き彫りになりました。

- 詳しく知りたい

-

平成23年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2012)

平成23年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2012)

- 東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故で明らかになった課題 第2節 都市ガス

- 東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故で明らかになった課題 第3節 石油・LPG

この時の教訓から、いかにしてエネルギーを被災地へ運ぶかという観点のもと、石油精製・元売各社による系列を通したBCP(事業継続計画)策定など、エネルギー供給網の危機管理能力向上を図っています。また、再生可能エネルギー導入の促進などエネルギー源の分散や、原子力発電所の安全性の向上などに努めています。

5.今も重要なエネルギー安全保障の取り組み

化石燃料は今も一番利用されるエネルギー

現在の日本は、過去の経験をもとに、石油依存からの脱却を図るべく、再生可能エネルギーの普及拡大など、エネルギー源の多様化を図っています。とはいえ、一次エネルギーの割合をみれば、石油を含む化石燃料への依存度はいまだ高いのは事実です。化石燃料の安定的な供給に取り組むことは、現代においてもひじょうに重要な課題なことです。

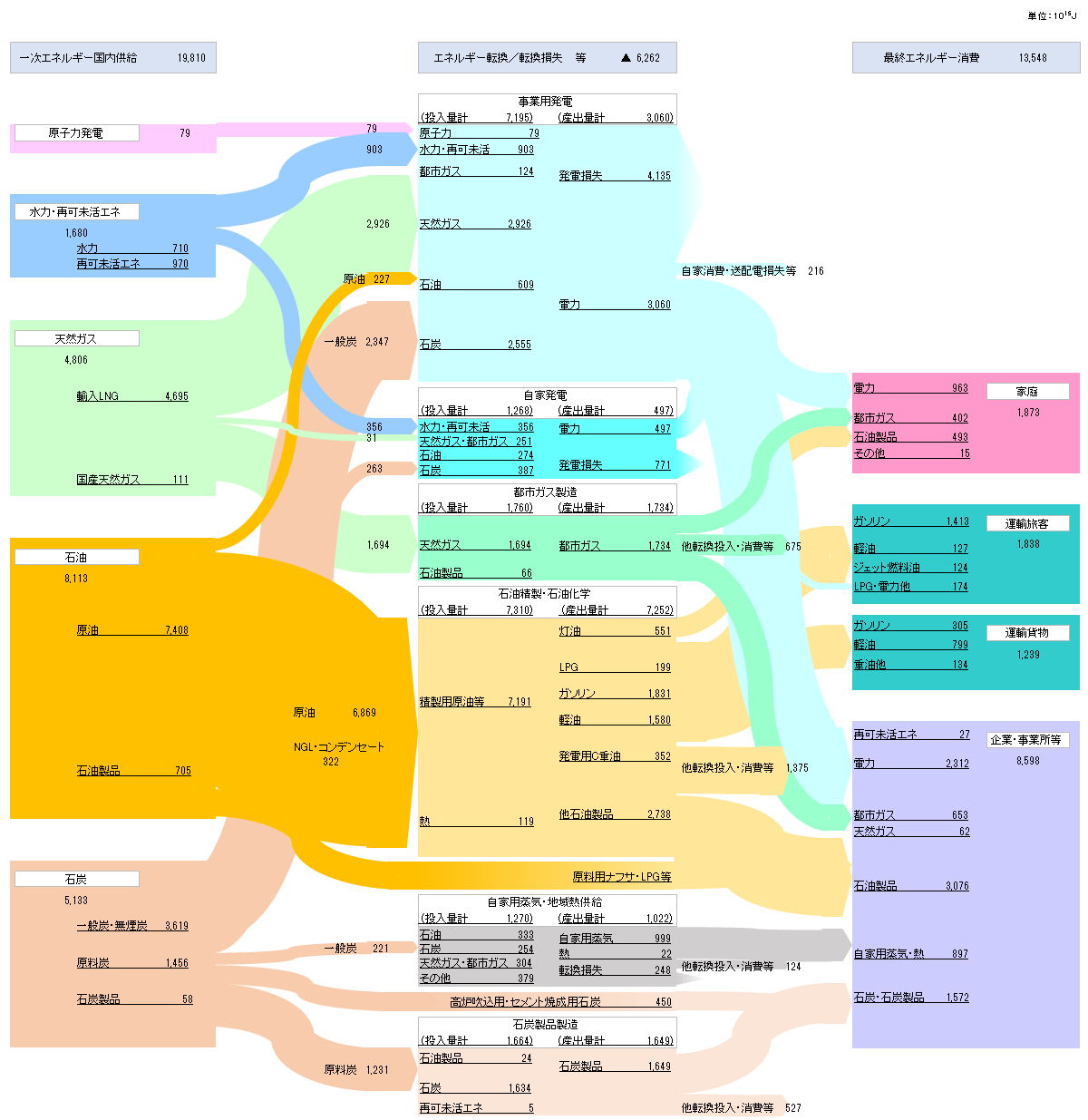

我が国のエネルギーバランス・フロー概要(2015年度)

(注1)本フロー図は、我が国のエネルギーフローの概要を示すものであり、細かいフローについては表現されていない。

(注2)「石油」は、原油、NGL・コンデンセートのほか、石油製品を含む。

(注3)「石炭」は、一般炭・無煙炭、原料炭のほか、石炭製品を含む。

(出典)資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成

- 詳しく知りたい

-

平成28年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2017)

平成28年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2017)

- 第1章 国内エネルギー動向 / 第1節 エネルギー需要の概要 COLUMN

原油の輸入先については多角化を図ってはいるものの、中東地域からの輸入が82.5%を占めるなど、一極集中の状態が続いています(2015年度)。しかし、中東以外の地域で輸出余力がある地域、日本に近く輸送コストが抑制できる地域という観点で考えれば、やはり中東やロシアなどが供給源としては有力であり、多くの部分を依存せざるを得ないという状況もあります。このことから、供給源の多角化を進めると同時に、産油国など資源供給国との関係性を深めていくことも必要となっています。

さまざまな取り組みが必要なエネルギー安全保障

ほかにも、資源の確保を確実にするため、多国間の国際的な枠組みを利用したエネルギーの安定供給確保にも取り組んでいます。さらに、安定供給につながる取り組みとして、国内エネルギー企業による石油や天然ガスの自主開発を支援しています。

国内の供給網については、2016年に起こった熊本地震の経験なども踏まえて、大規模災害が起きても安定的なエネルギー供給を実現できるよう、各拠点の災害対応能力の強化、エネルギー供給網全体を通じた事業継続計画策定とその評価など、官民をあげた取り組みが行われています。

- 詳しく知りたい

-

平成28年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2017)

平成28年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2017)

- 第7章 国内エネルギー供給網の強靭化 第2節「国内危機」(災害リスク等)への対応強化

このように、エネルギー安全保障を強化するためには、さまざまな角度から問題を見据え、多様な取り組みを行っていくことが必要となります。この特集では、今後、エネルギー地政学や、資源・燃料の安定供給に関する国際的取り組み、国内サプライチェーンの維持、鉱物・原材料の供給確保の取り組みなど、エネルギーの安定供給に重要となるさまざまな問題と対策をご紹介していきます。

お問合せ先

記事内容について

資源・燃料部 政策課

スペシャルコンテンツについて

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

あなたにオススメの記事

-

G7札幌でも合意、重要鉱物の安全保障を目指す「5ポイントプラン」とは?

-

「GX実現」に向けた日本のエネルギー政策(後編)脱炭素も経済成長も実現する方策とは

-

「GX実現」に向けた日本のエネルギー政策(前編)安定供給を前提に脱炭素を進める

-

エネルギー危機の今、あらためて考えたい「エネルギー安全保障」

-

IEAのレポートから、世界のエネルギーの“これから”を読みとく

-

グラフで見る世界のエネルギーと「3E+S」安定供給③ ~国によってこんなに違う「停電時間」

-

グラフで見る世界のエネルギーと「3E+S」安定供給② ~燃料の輸入先はどこ?

-

グラフで見る世界のエネルギーと「3E+S」安定供給① ~各国の自給率のいま

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)

-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!