世界のエネルギー安定供給の今~進化するIEA(国際エネルギー機関)と日本の国際協力

白島国家石油備蓄基地

エネルギーの安定供給を図るには国際的な取り組みが欠かせません。クリーンエネルギーの拡大や新興国の発展などによりエネルギー情勢が大きく変化する中、どのような国際協力が進められているのでしょうか。

今回は、エネルギー安全保障に関するIEA(国際エネルギー機関)の国際的な取り組みと新しい動き、また日本が国際的な枠組みをどのように活用することで自国のエネルギー安全保障に役立てているかについて見てみましょう。

1.国際協力でエネルギーの安定供給を図る「IEA」

IEAの設立経緯

エネルギーに関する国際的な枠組みとしてまず挙げられるのは、石油を中心としたエネルギーに関するグローバルな協力を行う国際エネルギー機関(IEA)でしょう。

IEAが設立されるきっかけとなったのは、1973年に起こった第一次オイルショックです。「石油がとまると何が起こるのか? ~歴史から学ぶ、日本のエネルギー供給のリスク?」でもご紹介したように、オイルショックは中東の石油に依存していた日本に大きな混乱をもたらしましたが、日本以外の諸外国でも同様にさまざまな混乱が起こりました。

そこで、エネルギー安全保障のため石油消費国間で協力を行おうと、米国の提唱により1974年11月に設立されたのがIEAです。当時の西側先進国を中心として、経済協力開発機構(OECD)の枠内に、自立的機関として設立されました。

2018年1月現在の加盟国は、2017年11月に正式加盟したメキシコを合わせて、下記の30カ国です。なお、欧州委員会はオブザーバーとして参加しています。

加盟各国に石油備蓄を義務付け

設立当初から続くIEAの主要な活動のひとつは、「国際エネルギー計画(IEP)」に基づき、加盟各国に、災害や供給途絶などに備えた石油の備蓄を求めることです。

国際エネルギー計画(IEP)とは、1974年、米国の呼びかけによって、日本を含む主要石油消費国が集まって設置された「エネルギー調整グループ」が採択した国際協定のことで、IEAとはこの計画を実施する機関にあたります。

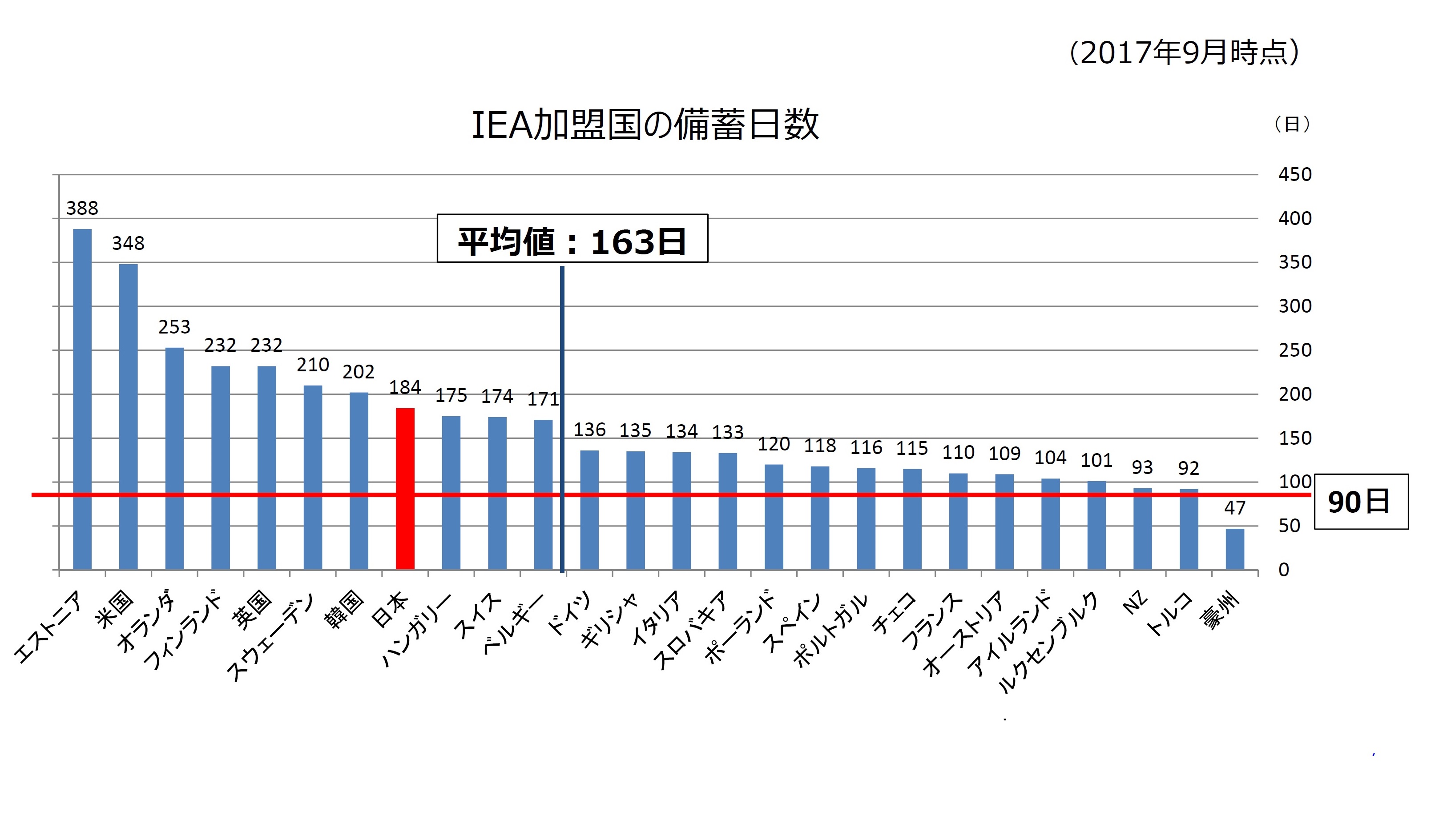

IEPでは、加盟国に対して、純輸入量の90日分の石油備蓄を義務づけることが定められています。ただ、この90日分という数値は最低限の義務であり、各国それぞれの事情や考え方により、備蓄量は国によって異なります。たとえば、2017年3月時点で米国は377日分の石油を保有しています。

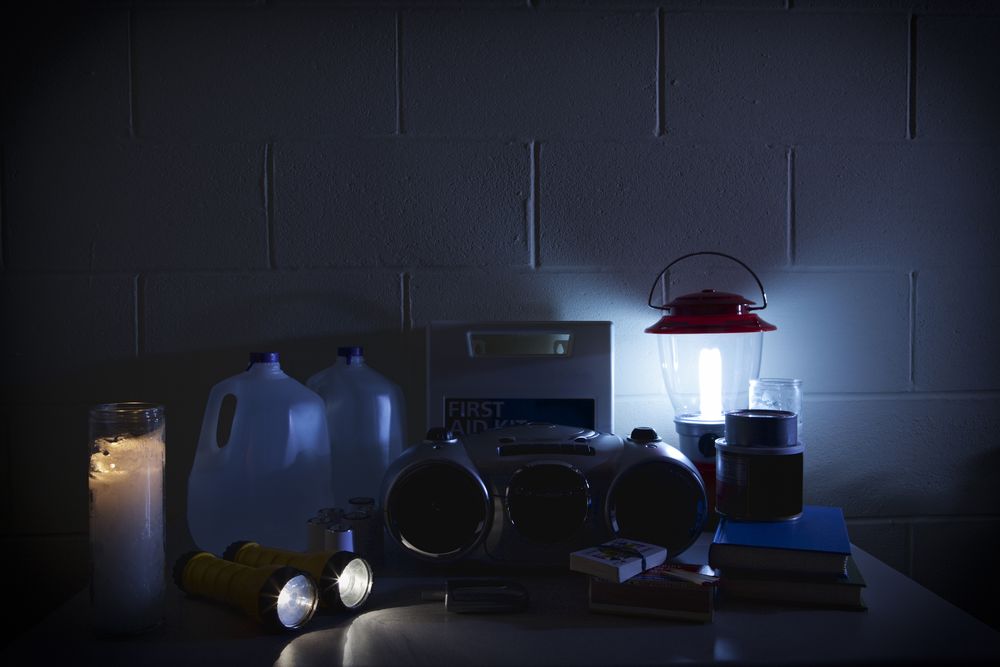

日本では、①「国家備蓄」②「石油備蓄法」によって民間企業に求められている「民間備蓄」③日本国内の民間原油タンクを産油国国営石油会社に貸与し、緊急時にはタンク内の在庫を日本向けに優先供給してもらう「産油国共同備蓄」の3種類の石油備蓄を行っています。

2017年9月時点で日本は184日分の石油を保有していますが、これは加盟国29カ国中平均程度の備蓄日数です。

供給不安定に各国が協力して対応

IEAは、災害などで世界の石油供給が不安定になったり需給がひっ迫する恐れがある場合、加盟各国に協調行動を求めることを決定し、加盟各国の備蓄石油を放出することで、石油市場の安定を図ります。

これまでIEAによる協調放出は、世界の石油市場の混乱を未然に防ぎ、石油市場の供給支障に対し有効に機能することを示してきました。日本も、IEA加盟国と協調して石油供給不足に対応することにより、世界的なエネルギー供給の安定化に貢献してきました。

日本が備蓄石油放出を判断したのは5回ありますが、そのうち3回が、IEAの決定した協調行動に基づく協調放出です。いずれも民間備蓄義務日数を引き下げることで対応しました。

- 日本における過去の備蓄石油放出実績

-

1979年 第2次オイルショック

1979年 第2次オイルショック

-

1991年 湾岸戦争(IEAの協調行動)

1991年 湾岸戦争(IEAの協調行動)

-

2005年 米国ハリケーン・カトリーナ(IEAの協調行動)

2005年 米国ハリケーン・カトリーナ(IEAの協調行動)

-

2011年 東日本大震災

2011年 東日本大震災

-

2011年 リビア情勢悪化(IEAの協調行動)

2011年 リビア情勢悪化(IEAの協調行動)

2.変化するエネルギー情勢に対応するIEAの進化

エネルギー情勢の変化に応じて活動内容を拡大

ここまで見てきたように、かつてIEAの取り組みの中心は石油の安定供給に関するものでした。今もその機能は重要なものであり続けていますが、エネルギー情勢が大きく変化するにつれ、その活動内容はさらに拡大しています。IEAの現在の主な活動内容は以下のとおりです。

| IEAの主な活動内容 |

|---|

| ①石油の緊急時対策 ・平時における石油の90日備蓄義務、緊急時における加盟国間での石油の相互融通など(直近では、2011年リビア緊急時に実施) |

| ②エネルギーに関する長期協力 ・エネルギー統計の整備、省エネや再エネ等の普及促進、エネルギーに関する研究開発協力など(クリーンエネルギーの普及促進を担う閣僚級会合の事務局をIEA内に設置) |

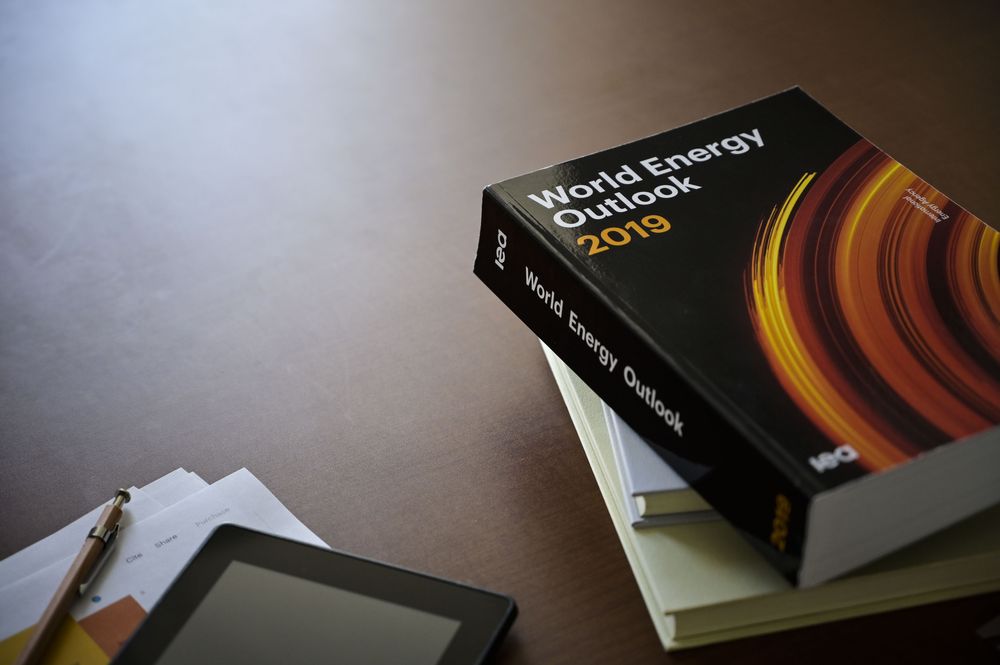

| ③国際エネルギー情勢の分析・政策提言 ・世界的に権威ある「World Energy Outlook」やデジタリゼーションの影響など、世界のエネルギー需給・技術見通し等を分析したレポートの発行 ・加盟国のエネルギー政策や緊急時対応政策への審査および勧告の実施 |

| ④エネルギー需要の伸び行く新興国との協力関係の推進 ・世界のエネルギー安全保障の強化に資するため、エネルギー消費の増加が著しい新興国との協力関係の構築など |

| ⑤産業界との協力関係の促進 ・IEA加盟国に加え、石油業界などIEAの持つ幅広いネットワークを活用した産業界との情報交換の促進など |

これらの活動を推進するため、加盟国の閣僚やエネルギー関連企業のトップが集まる「閣僚理事会」を2年に1度開催するなど、世界のエネルギー政策上の課題や今後の見通しについて議論しています。

エネルギー需要の増大する新興国を取り込む

エネルギー分野に起こっている大きな変化のひとつは、消費国の変化です。

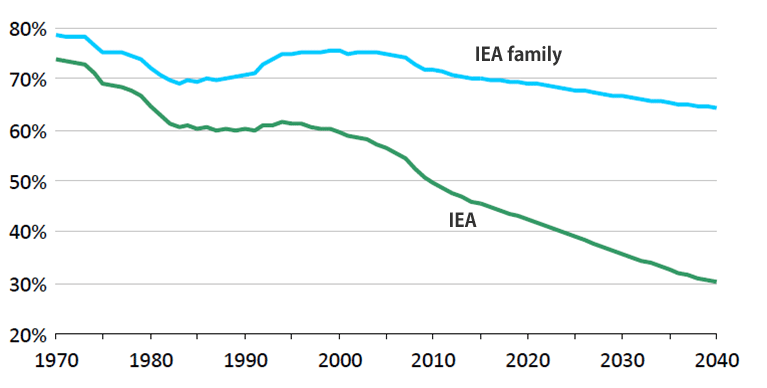

オイルショックが起こった頃、世界の石油需要の約70%は西側先進国が占めていました。このため、当初のIEA加盟国は西側先進国が中心でした。しかし近年、IEA加盟国以外の新興国が経済成長を遂げており、それにともなって新興国の石油消費量が増加しています(「日本のエネルギーと中東諸国~安定供給に向けた国際的な取り組み」参照)。

IEAの予測によれば、2040年には、IEAに現在加盟している西側先進国の石油需要に占める割合は30%まで低下すると見られています。

IEAは、グローバルなエネルギー課題に取り組むためには、エネルギー需要の増している中国やインドのような新興国をIEAの体制に取り込んでいくことが重要と考え、2015年の閣僚理事会以降、加盟国とは別に「IEAアソシエーション国」というカテゴリを設けました。現在、下記の7カ国がアソシエーション国となっており、閣僚理事会にも参加しています。

加盟国とアソシエーション国(IEAファミリー)の2040年の石油需要に占める割合は65%となると見られています。IEAは今後もこのアソシエーション制度を深化させる方向です。

活動対象を石油以外にも拡大

もうひとつの変化は、石油に代わるエネルギー源の開発が進んでいることです。そこでIEAは、石油に限らないエネルギー全般の問題を解決するための国際協力推進へと、その活動の範囲を広げています。

2017年11月の閣僚理事会でも、「持続可能な世界の成長のためのエネルギー安全保障の強化」をテーマに、世界のエネルギー安全保障や、クリーンエネルギーへの移行、さらに新興国との関係強化や石油以外のエネルギーに関する活動拡大を含めたIEAの現代化について、議論が交わされました。

2017年11月のIEA閣僚理事会。日本からは武藤経済産業副大臣が出席。

天然ガスの安全保障と市場の強靭化

新しく活動の対象となっているのが、天然ガス、特にLNGです。LNGによる天然ガス貿易は、近年増加の一途をたどっています(「LNGを安定的に供給するための取り組み」参照)。今後、LNGにエネルギーを依存する国は増えると見られていますが、まだ石油でいう備蓄のような安全保障確保のための取り組みは行われていません。

そこで、天然ガス、特にLNGの安全保障を確保するため、IEAは、LNG貿易の透明性の改善や、取引の柔軟性のいっそうの促進を進めています。また、世界のガス・LNG市場の強靭性をいっそう高めるため、世界のガス安全保障の強化に貢献しようとしています。

IEAは、「LNGを安定的に供給するための取り組み」でご紹介した、LNG産出国と消費国が議論を交わす「LNG産消会議」にも毎年参加。また2016年からは、年次報告「Global Gas Security Review」の発行や、各国のガス政策をレビューする「ガス強靭性評価」も始めています。

再エネの増加と電力安全保障

一方、電力についても取り組みを始めています。近年、再生可能エネルギー(再エネ)などのクリーンなエネルギーが増加していますが、電力の安全保障という観点から見ると、再エネの急激な大量導入は、電力の不安定性につながるリスクも含んでいます。

そこで、電源の分散、再エネの不安定な出力を補うことができる出力調整可能な電源、電力の貯蔵、再エネのシステム統合などが必要となっています。IEAは、こうした点に関する分析・提言を通じて、世界の電力安全保障の強化に貢献しています。

3.国際的取り組みを日本のエネルギー安全保障に活かす

日本が行っているIEAへの貢献

このようなIEAの活動の目的は、世界のエネルギー安全保障を高めていくことにあります。資源に乏しい日本にとってもエネルギー安全保障は非常に重要な課題であるため、日本はIEAとの関係を重視し、さまざまな貢献を行ってきました。

現在、IEAの事務局職員約250名のうち、9名が日本から出向しています。経済産業省、外務省からも職員を出向させ、事務局の運営に貢献しています。2007年から2011年にかけては、IEA設立以降初めてのアジア出身の事務局長として、田中伸男氏(現笹川平和財団会長)が事務局長を務めました。

また、IEAの事務局予算の大部分が加盟国の拠出金で賄われていますが、これについても、2016年の義務拠出金約2100万ユーロ(約27億円)のうち約15%を日本が拠出しています。これは米国に次いで2番目の金額の多さです。

ガスの安全保障にも積極的に協力

また、IEAの活動に対する働きかけも行っています。「2.変化するエネルギー情勢に対応するIEAの進化」でご紹介した、天然ガスを対象としたIEAの取組みは、2016年5月に北九州で行われた「G7北九州エネルギー大臣会合」で提唱されたもので、G7を通じてIEAに打診され、実施が決定されたものです。

ガス政策のレビュー「ガス強靭性評価」についても、世界で最初に調査団を受けいれたのが日本でした(2016年7月)。LNGの需要はアジアで特に高まっているため、市場の強靭化に協力することは、日本にとっても非常に重要なことです。

アジア各国への備蓄協力

こうしたIEAの活動への協力のほか、日本独自の国際的取り組みも行っています。そのひとつが、アジア各国に対する備蓄協力です。経済成長を続けるアジアの新興国は、これからの世界のエネルギー供給に大きな影響を与える可能性があります。

そこで、日本がこれまで築いてきた石油備蓄の経験を活かし、アジア各国における備蓄の必要性への意識醸成、備蓄政策の策定や法の整備、備蓄技術の構築や人材育成などを支援しています。

その取り組みのひとつに、「ASEAN+3」の枠組みを用いて、各国の石油備蓄ロードマップの策定を主導したことがあります。

2008年の「ASEAN+3エネルギー大臣会合」において、「石油備蓄ロードマップ(OSRM)」の作成を承認しました。これは、将来的にASEAN各国が自主的に一定量の石油備蓄水準を確保することを目指して、ASEAN+3が共同で備蓄構築のスケジュール検討に取り組むものです。

これをうけて、ワーキンググループが設置され、各国の備蓄ロードマップを作成。2010年のASEAN+3エネルギー大臣会合で承認されました。以降、毎年OSRM会合を開催し、各国の備蓄整備の状況をフォローアップしています(ASEAN Centre for Energy(ACE)とJOGMECが共同事務局)。

IEAとの連携や新興国への協力を通じて世界のエネルギー供給を安定させることができれば、日本のエネルギー供給も安定したものにすることができます。これからも、世界のエネルギー情勢の変化に対応しながら、さまざまな国際的取り組みを進めていきます。

お問合せ先

記事内容について

資源・燃料部 石油精製備蓄課

長官官房 国際課

スペシャルコンテンツについて

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

あなたにオススメの記事

-

G7札幌でも合意、重要鉱物の安全保障を目指す「5ポイントプラン」とは?

-

「GX実現」に向けた日本のエネルギー政策(後編)脱炭素も経済成長も実現する方策とは

-

「GX実現」に向けた日本のエネルギー政策(前編)安定供給を前提に脱炭素を進める

-

エネルギー危機の今、あらためて考えたい「エネルギー安全保障」

-

IEAのレポートから、世界のエネルギーの“これから”を読みとく

-

グラフで見る世界のエネルギーと「3E+S」安定供給③ ~国によってこんなに違う「停電時間」

-

グラフで見る世界のエネルギーと「3E+S」安定供給② ~燃料の輸入先はどこ?

-

グラフで見る世界のエネルギーと「3E+S」安定供給① ~各国の自給率のいま

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)

-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!