日本のエネルギーと中東諸国~安定供給に向けた国際的な取り組み

再エネなど新エネルギーの導入は進んではいるものの、石油を始めとする化石燃料は今も日本で使用される一次エネルギーの多くを占めており、運輸燃料や発電など広範囲に活用される重要なエネルギー源であることは変わりありません。日本は、この化石燃料、特に石油の多くを中東諸国から輸入しています。今回は、日本のエネルギーの安定供給にとって中東諸国がもつ重要な意味について、考えてみましょう。

1.エネルギー資源と中東諸国

なぜ中東に依存しているのか?

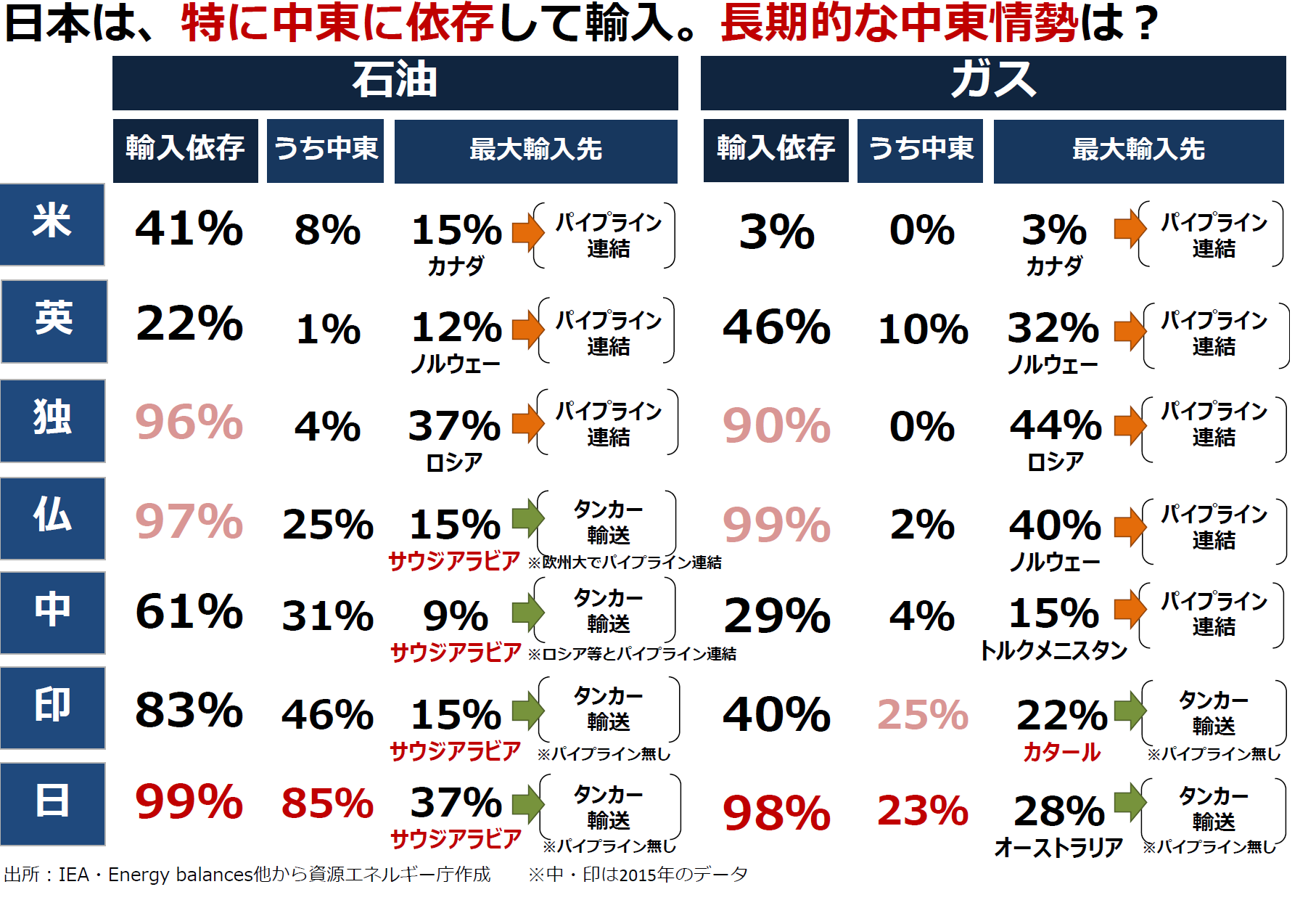

日本は、石油とガスの多くを中東諸国からの輸入に依存しています。石油については、36%を占めるサウジアラビアをはじめ、アラブ首長国連邦(UAE)、カタール、クウェート、イラン、イラクと、85%が中東の産油国から輸入されたものです。またガスについても、23%を中東から輸入しています(「エネルギー情勢懇談会」資料(PDF形式:999KB)を参照。2015年の内訳は「日本が抱えているエネルギー問題」参照)。

なぜこのように中東に依存しているのでしょうか?その理由のひとつは、世界的に見て、原油の資源埋蔵量が中東諸国に集中しているということがあります。

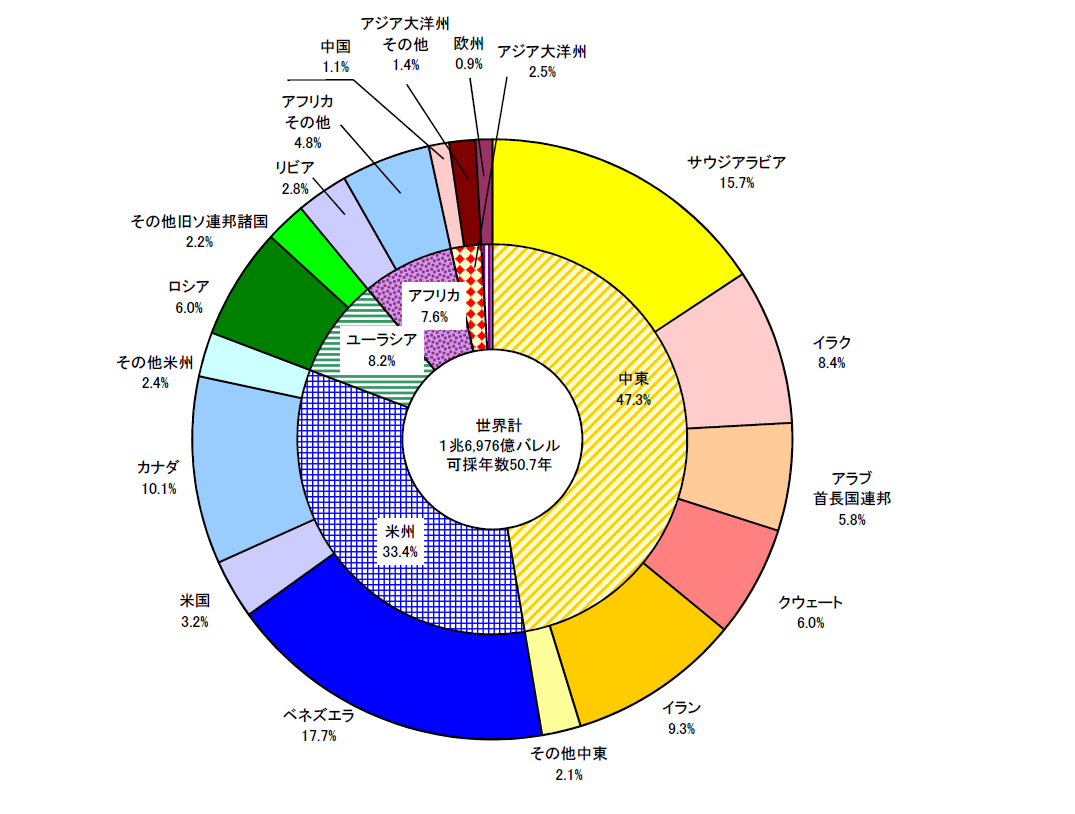

世界の原油埋蔵量をグラフで見てみましょう。ここで言う「確認埋蔵量」とは、現在の技術を使って、現在の市場価格をベースにした場合に経済的に見合う方法で採取することができる埋蔵量のうち、高い確率で回収できる量のことを指します。

2015年末の確認埋蔵量を見ると、世界でもっとも多く埋蔵しているのはベネズエラですが、サウジアラビアが2位で世界シェアの15.7%を占めています。以下、イラン(シェア9.3%)、イラク(シェア8.4%)、クウェート(シェア6.0%)、アラブ首長国連邦(シェア5.8%)と、中東産油国だけで世界全体の原油確認埋蔵量の約半分を占めるほどの多さです。

輸出余力に優れた中東諸国

ここで重要なポイントは、中東諸国には、石油産出量と自国内での消費量を比較した際に、輸出にまわすことのできる量の石油がある、つまり「輸出余力」があることです。

また、中東諸国の一部の産油国は、石油市場における需給と供給のバランスをとるために原油の生産量を抑え、生産能力を下回る量の生産を行うことで「余剰生産能力」をたくわえています。このような需給調整機能により、急な石油需要の高まりなど緊急時の供給に応えています。

さらに、中東諸国は、主要な産油国の中でも、日本を含むアジア諸国にとって距離が近く、輸送コストを抑えられるという特徴もあります。

こうした利点を考えれば、世界の資源輸入国は、中東など一部の資源輸出国に依存せざるを得ないというのが現状なのです。

2.中東諸国が日本のエネルギーに与える影響と対策

中東のできごとが日本にも影響

このように中東にエネルギーを依存している中では、中東で起こった出来事は日本にも大きな影響をもたらすこととなります。その代表的な事例が、1970年代に起こった2度にわたって起こった「オイルショック」(第一次1973年10月~1974年8月、第二次1978年10月~1982年4月)です。

オイルショックは産油国での戦争など政情不安定を契機に起こったもので、石油が産油国の政治戦略のための道具として使われました。産油国が行った原油価格の引き上げや、敵対する国とその支援国に対する原油の輸出を禁止したことなどはその一例です。

当時の日本では、一次エネルギーの供給に占める石油の割合は77%と非常に高く、その8割近くを中東からの輸入に依存していたため、石油の供給が止まることによる物不足や、急激なインフレーションが進行するというリスクが浮上しました。このオイルショックにより、順調だった経済成長は大打撃を受けます(「石油がとまると何が起こるのか? ~歴史から学ぶ、日本のエネルギー供給のリスク」参照)。1974年には消費者物価指数が23%上昇。戦後初めてのマイナス成長もこの年に記録され、1955年から始まった高度経済成長期は終わりを告げました。

また、1990年~1991年に勃発した湾岸戦争でも、オイルショックほどではありませんでしたが、原油価格が急激に高騰しました。この時は、オイルショック時に構築されたIEAを中心とする主要需要国の協調の枠組やそれに基づく各国の対応により、供給不安による大きな混乱が起こることを防ぎました。我が国においても民間企業に義務づけている石油の備蓄量を4日分引き下げるなどの対応を行いました。

良好な関係の構築が重要課題に

この時の教訓を受け、さまざまなエネルギー安定供給のための政策が日本国内でとられたことはすでに「石油がとまると何が起こるのか? ~歴史から学ぶ、日本のエネルギー供給のリスク」でご紹介しました。いっぽうで、エネルギー産出国である中東諸国との良好なパートナーシップを構築し、結びつきを強めるということも、重要な課題の一つとして浮上してきました。

そこで、オイルショック後、産出国に対するさまざまな支援や協力が進められてきました。中東諸国の支援組織や研究機関が、官民協力のもと立ち上げられたのもこの頃です。中東協力センター(1973年設立)、日本エネルギー経済研究所中東研究センター(旧「中東経済研究所」、1974年設立)、JCCP国際石油・ガス協力機関(旧「国際石油交流センター」1981年設立)などが、中東諸国における産業の多様化や経済開発に対する日本の協力を推進するため立ち上げられました。

多国間の取り組み

また、二国間だけでなく多国間の取り組みも重要となりました。1974年には、石油消費国の協力組織として、国際エネルギー機関(IEA)が設立され、日本も参加しています。現在では、エネルギー安全保障、経済成長、環境保全(3E)を同時に達成するという目的のため、低炭素技術の開発促進や、国際石油市場などの見通しの策定、新興国や産油国との協力関係の構築、国別エネルギー政策の審査などを行っています。

1991年からは、石油・ガス産出国と消費国の閣僚レベルでエネルギー政策に関わる対話の場として、「国際エネルギーフォーラム(IEF)」もスタート。エネルギーの供給と需要の安定確保のために、安定的かつ透明性のあるエネルギー市場を促進しようと、相互に理解を深める場として開催されています。

3.世界のエネルギー情勢の変化と中東諸国

世界のエネルギー情勢の変化

近年、世界各国におけるエネルギーをめぐる状況は大きく変わり始めています。

米国では、技術の発展により、国内のシェールガス・シェールオイルの開発が2006年頃から進み、「シェール革命」と呼ばれるエネルギーの転換が起きています。

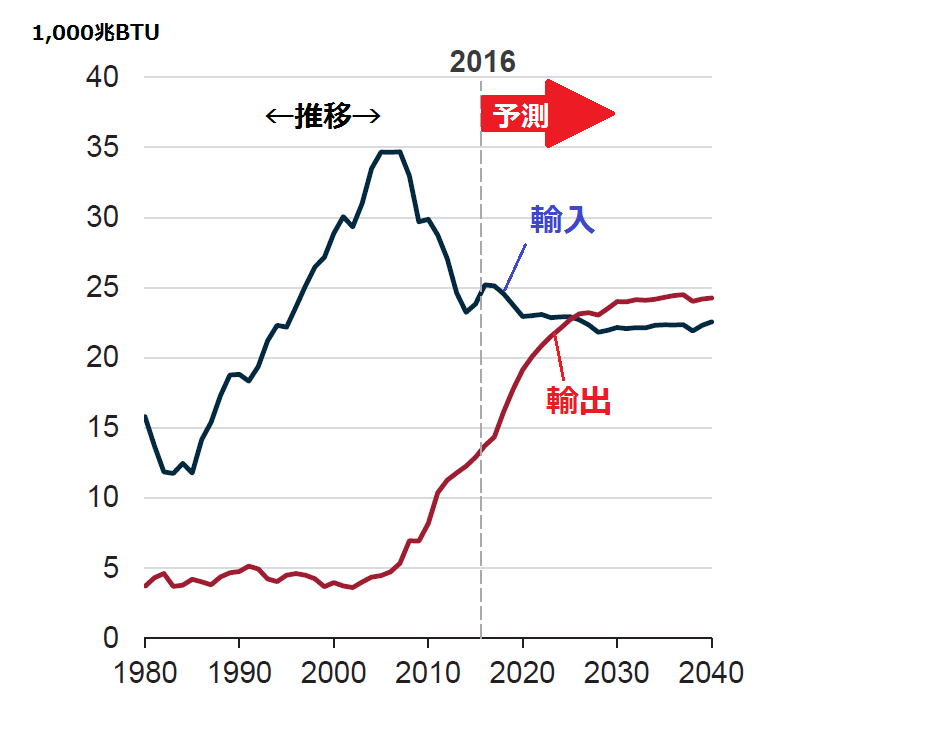

これにより天然ガスの輸入量が減るなど、米国の輸入エネルギーへの依存度は低くなりつつあります。米エネルギー省エネルギー情報局(EIA)のレポートによれば、米国は2026年頃には、国産天然ガスの増加、石油依存度の低下などにより、エネルギー輸出量がエネルギー輸入量を上回って、エネルギー純輸出国になると予想されています。

米国のエネルギー輸出入量の推移と予測

(出典)EIAの資料をもとに作成

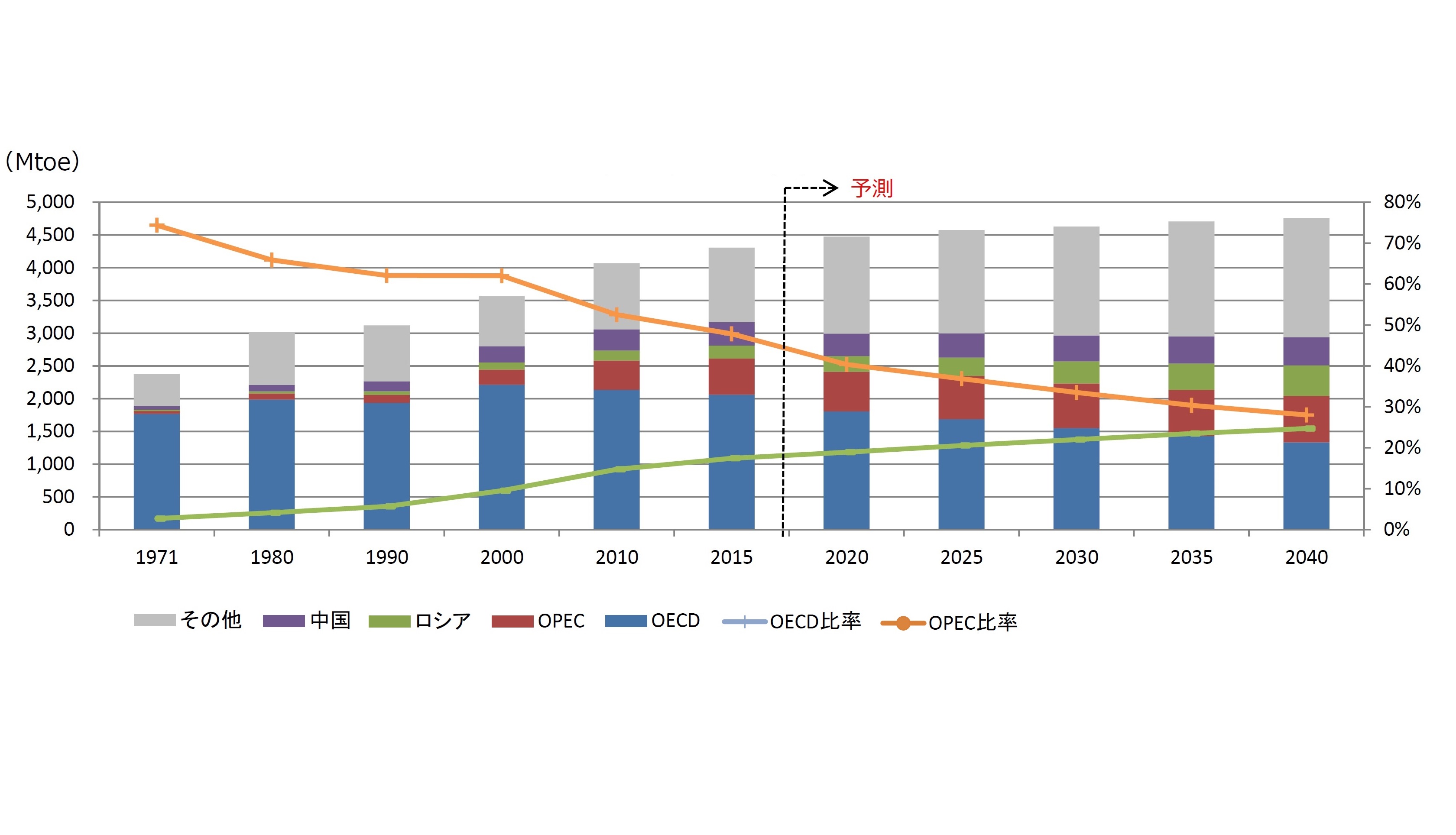

また、中国やインドといった新興国では、急速な経済成長にともなって、エネルギー需要も高まっています。中国は2002年に日本の石油消費量を抜き、世界第2位の石油消費国となっていますが、IEAなどの予測によれば、今後もその需要は増えていくと見られています。

その一方で、これまで石油消費国の中心だったOECD諸国の需要の割合はだんだんと低下しており、原油の国際需給に及ぼす新興国の影響力はますます強くなっていくでしょう。

中東諸国の財政や経済の変化

原油価格に目をうつしてみると、2014年には1バレル当たり100ドルを超えていた価格が、足下では50~60ドル程度で推移しています。この価格低迷により、中東諸国の財政は大きな打撃を受けました。IMFの「Regional Economic Outlook」によれば、2014年から2016年の間に、産油国の財政赤字は増加しています。これは、原油価格が高かった時代に石油部門に依存して構築された財政バランスについて、見直しが求められているということです。さらにIMFは、今後も石油価格の見通しは不透明であると予想しています。

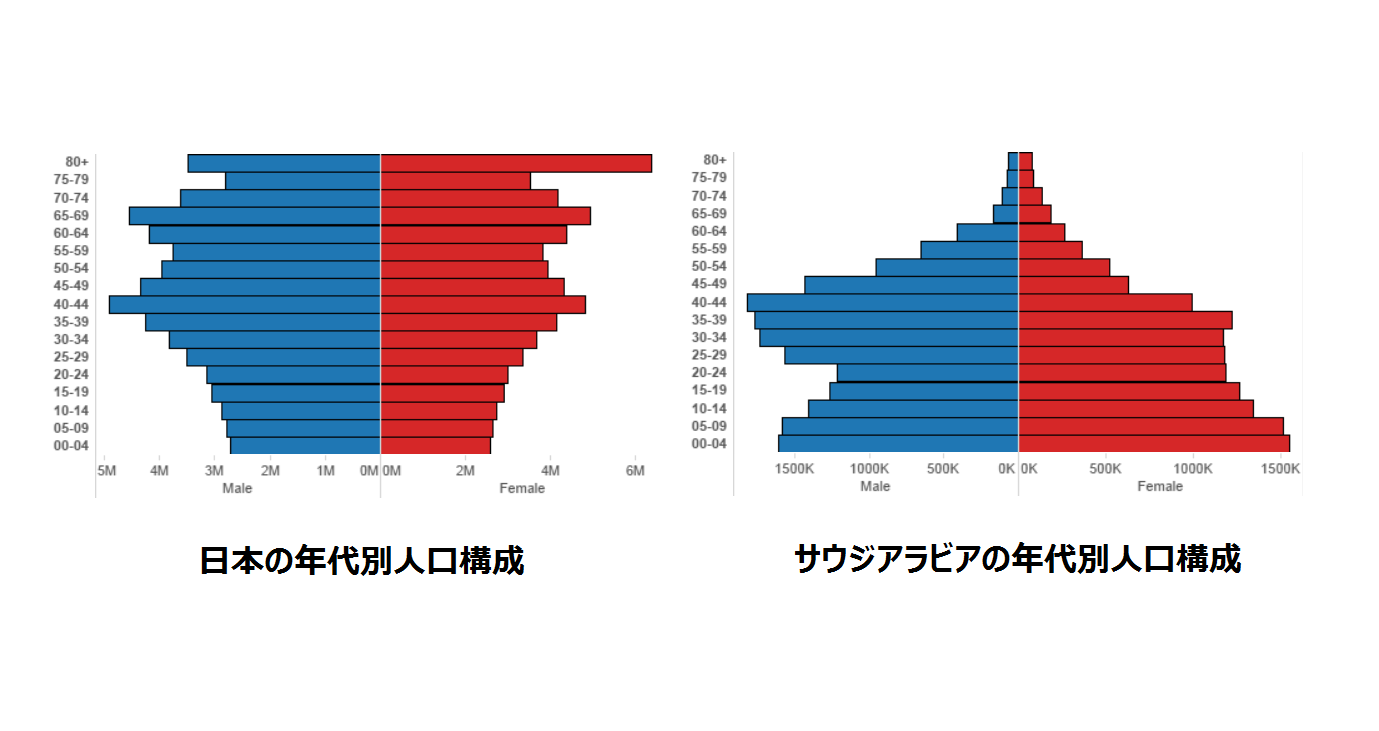

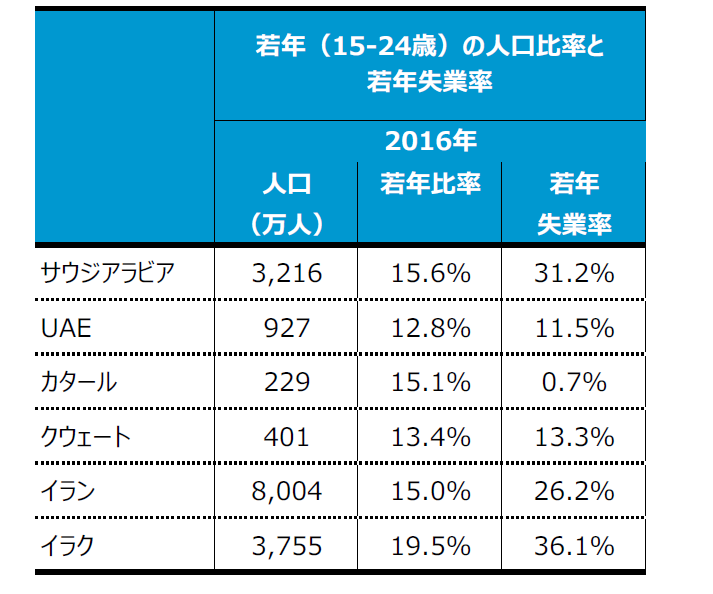

こうした経済の大きな変化が起きている中、人口規模も大きいサウジアラビア、イラン、イラクなどでは若年層の失業率も高く、また、中東諸国では人口全体に占める若年層の割合が高いため、若年層に雇用の機会をつくることは大きな課題となっています。

日本とサウジアラビアの人口構成比

(出典)World Bank「Population Dashboard」より

中東諸国の若年比率と若年失業率

(出典)World Bank 「Population Dashboard」International Labour Organization「ILOSTAT Database」

4.中東諸国の改革を支援する関係強化策

中東諸国ではじまった大胆な改革

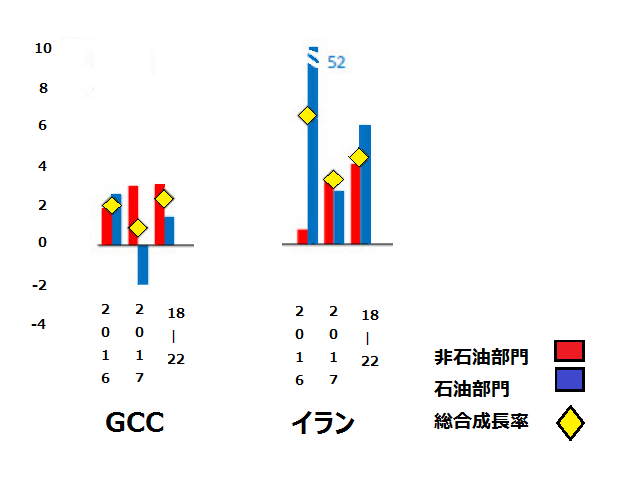

こうしたさまざまな情勢の変化を受けて、中東諸国では、石油に依存した国家財政を変革しようと、大胆な経済改革が進められています。サウジアラビアなどが参加する湾岸協力理事会(GCC※)諸国やイランでは、非石油部門の成長率が高まっています。IMFは、今後も、こうした動きは加速すると予想しています。

※Gulf Cooperation Council:サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、バーレーン、オマーン、カタール、クウェートの6カ国で構成される防衛・経済をはじめとするあらゆる分野における参加国間での調整、統合、連携を目的とする枠組み

石油部門と非石油部門の成長率

(出典)IMFの資料を基に作成

いっぽう、中東諸国で起こっている経済成長は、中東諸国内での電力需要を増やすことに繋がっており、それにともなう石油消費量も増加する傾向にあります。強みである輸出余力を維持しようと、中東諸国では再エネや原子力発電など石油の代替となるエネルギーの導入が進められています。

中東各国との関係強化の取り組み

こうした取り組みを、日本もさまざまな方法で支援しています。代表的な産油国2カ国に対する、近年の協力関係を見てみましょう。

サウジアラビア

世界有数の産油国であり、日本にとっても第1位の原油調達先です。日本は、2007年に「日サ産業協力タスクフォース」を立ち上げ、投資の促進や人材の育成、同国の中小企業の支援をおこなうなど、エネルギー分野にとどまらないさまざまな協力を官民一体となって進めてきました。

同国では現在、さまざまな改革が行われています。2016年4月には、社会・経済改革である「ビジョン2030」を発表。サウジアラビア王国の国営石油会社である「サウジアラムコ社」が石油以外の幅広い分野に事業を拡大することが打ち出されるなど、自国産業の育成を図る取り組みが始まっています。

日本は、2017年3月、首脳会談において「日・サウジ・ビジョン2030」が合意されました。同ビジョンでは、エネルギー分野をふくむ多様な支援を実施することがうたわれ、特にエネルギー分野では、従来の石油・ガスに限られない省エネや再エネについても協力を進めていくことで一致しています。

アラブ首長国連邦(UAE)

日本にとって、サウジアラビアに続く第2位の原油調達先です。

日本企業は長年にわたって度国の油田の操業に参画しています。さらに海上には日本が自主開発した油田があり、そこには日本が権益を持つ原油の4割が集中しています。そのうち約6割以上の権益について2018年に期限が到来することから、更新に向けた交渉がおこなわれています。2017年1月には、そのうち2つの油田の権益期限の延長が基本合意に至りました。

同国との関係構築のため、日本は、エネルギー産業の発展や、教育、医療、先端技術などさまざまな分野で協力を行っています。2017年10月8日には、世耕経済産業大臣が、アブダビ国営石油会社(ADNOC)と、日本の石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)との三者間で、関係を強化することに合意しました。

中東の発展が日本のエネルギーに持つ意義

こうした取り組みのほか、サウジアラビアとUAEとの間では、「産油国共同備蓄」を実施しています。産油国の原油を、日本の石油関連企業がもつ日本国内のタンクに貯蔵して、平常時には産油国の石油会社が商業的に活用、緊急時には日本が優先的に供給を受けられるという共同プロジェクトです。

また、日本は、カタールやクウェート、イランとも経済・貿易・投資の面で協力関係を築いており、さらなる関係強化に努めています。

中東諸国の経済発展に協力し、政治的および経済的な安定性の維持を支えることは、日本のエネルギー安全保障のためにも大きな意義のあることです。今後も、幅広い協力を通じて、強く安定的な関係性を築くよう努めていきます。

お問合せ先

記事内容について

資源・燃料部 政策課

スペシャルコンテンツについて

長官官房 総務課 調査広報室

お詫びして訂正いたします。本文は修正しております。(2017/11/30 11:30)

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

あなたにオススメの記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑥:エネルギーの安定供給を支える化石資源のこれから

-

G7札幌でも合意、重要鉱物の安全保障を目指す「5ポイントプラン」とは?

-

「GX実現」に向けた日本のエネルギー政策(後編)脱炭素も経済成長も実現する方策とは

-

「GX実現」に向けた日本のエネルギー政策(前編)安定供給を前提に脱炭素を進める

-

エネルギー危機の今、あらためて考えたい「エネルギー安全保障」

-

IEAのレポートから、世界のエネルギーの“これから”を読みとく

-

グラフで見る世界のエネルギーと「3E+S」安定供給③ ~国によってこんなに違う「停電時間」

-

グラフで見る世界のエネルギーと「3E+S」安定供給② ~燃料の輸入先はどこ?

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑥:エネルギーの安定供給を支える化石資源のこれから

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)