脱炭素化社会に向けて世界が集結!東京ビヨンド・ゼロ・ウイーク開催(前編)

脱炭素化社会の実現に向けて、日本は温室効果ガスの排出実質ゼロ(カーボンニュートラル)、さらには過去に大気中に排出されたCO2の削減(ビヨンド・ゼロ)をかかげています。これを実施するためには、さまざまな革新的技術が必要です。そこで経済産業省では、挑戦すべき課題と、それを社会的に実現する道筋や手法について議論・提示する国際会議「東京ビヨンド・ゼロ・ウイーク」を開催しました。期間中に開催されたさまざまな会議と議論の内容について、2回に分けてご紹介します。

ビヨンド・ゼロ実現のための道筋・手法と課題を議論

「東京ビヨンド・ゼロ・ウイーク」では、10月7日から14日までの1週間で、以下の6つの国際会議が開催されました。

- 詳しく知りたい

- 東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク

ひとつひとつはこれまでも開催されていた国際会議ですが、これら6つの会議を一体的に連続して開催するのは、2020年が初の試みです。6つの会議を集中して開催することで期待されるのは、会議同士が相乗効果を発揮することです。「ビヨンド・ゼロ」を達成するためには、企業の行動を変革するためのイノベーションが必要です。そこで、革新的環境イノベーションの促進に関しては「ICEF2020」で、技術・研究開発の国際協力という観点からは「RD20」で、企業が脱炭素化を実現するための資金供給の促進に向けては「TCFDサミット」で、それぞれ議論がかわされました。ビヨンド・ゼロを社会実現するための道筋や手法に焦点を当てたこの3つの会議を横軸に、LNG、水素、カーボンリサイクルというビヨンド・ゼロに役立つエネルギー分野会議を縦軸として組み合わせることで、それぞれが連携して、より大きな成果へとつなげることを狙っています。

コロナ禍での開催ということもあり、会議はオンライン形式を中心におこなわれ、世界50カ国から300人ほどの講演者と、1万人以上の参加登録者がありました。

環境にまつわる3つの会議の注目ポイントは?

今回は、6つの会議のうち、環境にまつわる3つの会議、「ICEF2020」「RD20」「TCFDサミット2020」について、それぞれの注目ポイントをご紹介しましょう。

ICEF(Innovation for Cool Earth Forum)2020

「ICEF」とは、気候変動対策を協議することを目的に、エネルギー・環境分野の技術イノベーションについて、世界の産官学のリーダーが議論し、協力を促進するため、2014年に設立されたプラットフォームです。

- 詳しく知りたい

- CO2排出量削減に必要なのは「イノベーション」と「ファイナンス」

2020年はすべてWEB形式での開催となり、約80の国・地域から1300人以上の聴衆が登録しました。今回のテーマは、「COVID-19 を踏まえた『ビヨンド・ゼロ」社会に向けた取組:ジェンダー平等に焦点を当てて」とし、本会議では、ジェンダー、金融、ビヨンド・ゼロの3つのセッションが実施されました。

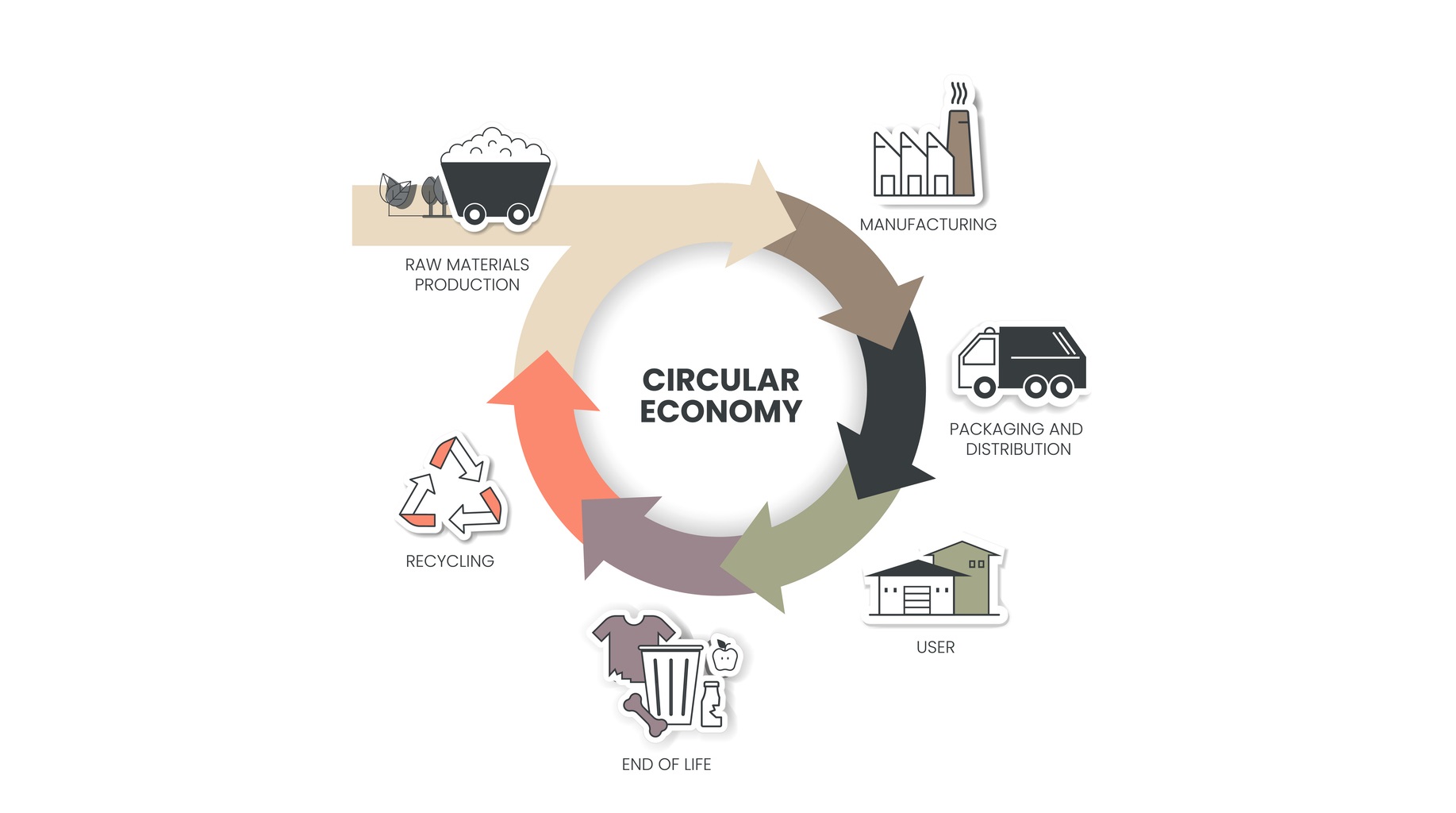

また、特定の技術分野などに関して議論する分科会は、2020年1月に日本が策定した「革新的環境イノベーション戦略」を世界に発信するために、戦略にかかげた各技術テーマに沿った内容で、水素、サーキュラーエコノミー、海洋利用、原子力、デジタル技術など13のセッションでプログラムが構成されました。「革新的環境イノベーション戦略」とは、世界のカーボンニュートラル、さらにはビヨンド・ゼロを可能にする革新的技術を2050年までに確立することを目指して、①エネルギー転換、②運輸、③産業、④業務・家庭・その他・横断領域、⑤農林水産業・吸収源の5つの分野における具体的なシナリオとアクション、及び、これらを実現するための研究体制や投資促進策などを示したものです。

なお、2020年の特徴的なテーマとして「ジェンダー」が取り上げられました。実証的な分析によって、女性の参加率が高いほど気候変動への取り組みのパフォーマンスが高くなることが示され、女性の活躍がゼロエミッション社会促進のカギであることが確認されました。ICEF2020ではパネリスト全体(モデレータを含まず)における女性比率が46%を占めています。

閉会式では、ICEF運営委員が世界に向けて発信する提言として「ICEF2020運営委員会ステートメント」を発出し、コロナ禍においても革新的環境イノベーション戦略に基づいて、「ビヨンド・ゼロ」を可能にする革新的な技術の確立に向けて取り組みを加速化する必要があることが示されました。このステートメントは以下のインフォグラフィックスで表されています。

また、「トップ10イノベーション」(ICEFウェブサイト)イベントでは、ICEF2020の参加者からの投票を通じ、エネルギー・環境分野の最近のイノベーションの中から特に優れた事例10件が選出されました。日本の取り組みも3件選ばれています。

RD20(Research and Development 20 for clean energy technologies)

「RD20(クリーンエネルギー技術に関するG20各国の国立研究所等のリーダーによる国際会議)」は、CO2排出量の大部分を占め、かつクリーンエネルギー技術のイノベーションや開発をリードする役割が期待されるG20各国から、トップ研究機関のリーダーが一堂に会する会議です。研究機関の連携を強化し、国際的な共同研究開発を展開することで、革新的なイノベーションを推進することを目的としています。

2019年の第1回に続き、第2回目となる今回の会議は、視聴者とのQ&Aなど双方向性を重視してWEB形式で開催され、1600人以上が参加登録しました。技術セッションでは、①再生可能エネルギー、②蓄電池を使ったエネルギーマネジメント、③水素、④CO2を回収して使用する「CCUS」の4つのテーマでパネルディスカッションを実施。リーダーズセッションでは、各国の研究機関の代表による研究状況の紹介やディスカッションをおこない、「リーダーズサマリー」に取りまとめました。

サマリーでは、とくに基礎研究分野、技術的基盤の整備、人材育成などにおける国際協力の重要性を共通認識した旨が示されています。このほか、各国のクリーンエネルギー分野での研究開発動向を「Now & Future2020」として公表し、今後の研究協力案件に向けて内容を吟味し、議論していくこととしました。

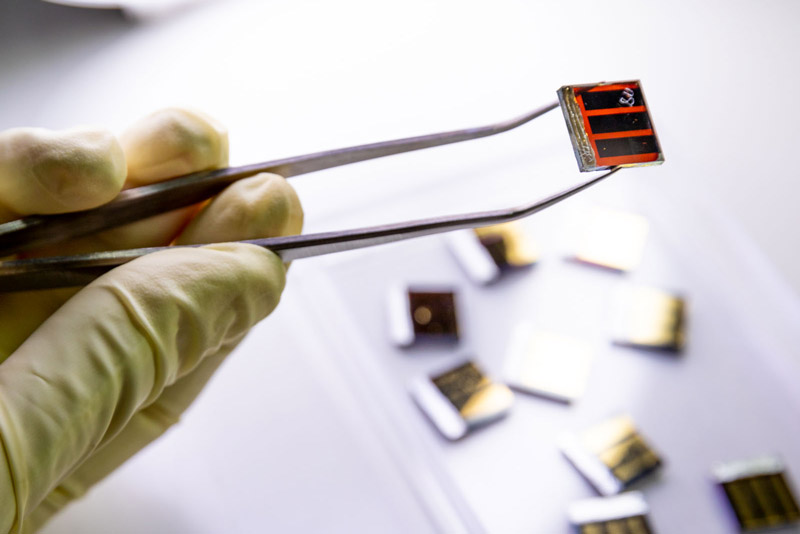

また、RD20の主催者である国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)は、2019年の第1回会議から2020年の第2回会議までの1年間で、海外の研究機関と、クリーンエネルギー分野の共同研究契約を22件締結したと発表しました。たとえば、産総研とフランスの原子力・代替エネルギー庁は太陽光発電技術に関して協力し、これまでにない高効率で低コストの太陽電池を開発するなどの研究を進めています。

TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)サミット2020

「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」は、気候変動に関する企業の情報開示をうながす取り組みです。2019年、この気候変動に関する情報開示のあり方について議論する場として「TCFDサミット」が初めて開催されました。2回目となった2020年はWEB形式でおこなわれ、約3200人が参加登録しました。

金融安定理事会(FSB)の前議長を務めた国連気候変動担当特使のマーク・カーニー氏、世界有数の資産運用会社ブラックロックCEOのローレンス・フィンク氏など産業界・金融界のリーダーが海外からも出席し、TCFD提言の活用に向けて議論がおこなわれました。

冒頭で、菅総理は、世界の企業、投資家がサステナビリティを核とするビジネスに転換しており、日本政府としてTCFD開示を支援していくことを表明しました。また、梶山経済産業大臣は、CO2の大幅削減に向けた革新的イノベーションを機会ととらえてTCFDを活用して開示していくことの重要性を提言しました。

TCFD提言を実務に定着、発展させていくことを目的に、実務家によるセッションも開催しました。業界別の重要課題を踏まえて気候変動の影響を議論することの必要性や、企業情報を開示するうえで、気候変動の影響を企業の戦略にどう取り込んでいくかというシナリオ分析について、その成功例や課題などの経験談も語られました。

また、2019年のTCFDサミットでは、投資の引き揚げには手法として限界があり、むしろ建設的な対話が有効であること、そのため気候変動をリスクとしてだけでなく、機会ととらえた企業の取り組みの開示を評価することが重要との議論がありました。2020年はさらに、脱炭素化・低炭素化に向けたトランジション(移行)、CO2の大幅削減に向けたイノベーションへの取り組みも開示し、資金供給を促進することの重要性が共有されました。さらに、脱炭素化社会の実現に向けたイノベーションに果敢に挑戦する企業320社をリストアップした「ゼロエミ・チャレンジ」企業リスト第一弾を公表しました。

このサミットを通じて、気候関連財務情報開示の認識と知見を共有し、日本から世界に対して、TCFD賛同拡大に向けた取り組みを発信しました。

- 詳しく知りたい

- TCFDサミット2020

次回は、エネルギー関連の3つの会議「第9回LNG産消会議」「水素閣僚会議2020」「カーボンリサイクル産学官国際会議2020」についてお伝えします。

お問合せ先

記事内容について

経済産業省 産業技術環境局 環境政策課

スペシャルコンテンツについて

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

あなたにオススメの記事

-

バイオエタノールの導入拡大をめざして、課題解決のアクションプラン策定

-

ガソリンのカーボンニュートラル移行に欠かせない「バイオエタノール」とは?

-

成長志向の資源循環経済システム「サーキュラーエコノミー」(後編)動きだす産官学パートナーシップ

-

成長志向の資源循環経済システム「サーキュラーエコノミー」(前編)どんな課題を解決するの?

-

クリーンエネルギー自動車の購入補助金がリニューアル、自動車分野のGXをめざせ

-

日本の再エネ拡大の切り札、ペロブスカイト太陽電池とは?(後編)~早期の社会実装を目指した取り組み

-

日本の再エネ拡大の切り札、ペロブスカイト太陽電池とは?(前編)~今までの太陽電池とどう違う?

-

CO2でつくる新燃料、「合成燃料」のメリットとは?

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)

-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!