次世代の「新エネルギー社会」は福島から始まる

(出典)福島新エネ社会構想~未来を創る新たなエネルギーの先進地へ~

TOPICS

福島県全体を、新たなエネルギー社会のモデル創出拠点とすることで、エネルギー分野から復興を後押ししようとする「福島新エネ社会構想」。福島県で今まさに進められている、再生可能エネルギー(再エネ)や水素など「新エネルギー(新エネ)」に関する取り組みや、それらが目指す未来の福島県の姿について、最新情報も交えてご紹介します。

1.「福島新エネ社会構想」とは何か

「福島イノベーション・コースト構想」と「福島新エネ社会構想」の関係

2014年6月に、福島県の浜通り地域などにおける新たな産業の創出を目指す、「福島イノベーション・コースト構想」が取りまとめられました。この構想にもとづいて、廃炉、ロボット、エネルギー、農林水産などの分野におけるプロジェクトの具体化や、産業集積、人材育成、交流人口拡大などの取り組みが進められています。

この「福島イノベーション・コースト構想」では、エネルギー分野に関しても、新エネに関するさまざまなプロジェクトが盛り込まれています。一方、福島県は、「2040年頃には県内エネルギー需要の100%以上相当量を再エネから産み出すこと」を目標にしています。そこで、そのような福島県の想いを踏まえ、「福島イノベーション・コースト構想」における新エネ分野の取り組みを加速し、その成果も活用しつつ、福島復興の後押しをエネルギー分野からさらに強化するべく、「福島新エネ社会構想」が立ち上げられたのです。

「福島新エネ社会構想」の実施にあたっては、福島新エネ社会構想実現会議が開催され、国・県はもちろん、研究機関、地元経済界、電力会社や再エネの業界団体などが参加しています。2016年9月には、「福島新エネ社会構想」の策定、具体的な取り組みの推進、また、進捗状況の情報収集などを行いました。第4回目となる会議は、2017年11月に福島県で開催され、「福島新エネ社会構想」策定から現在までの取り組みの進捗状況について、各構成員から報告されました。

- 詳しく知りたい

- 福島県「福島イノベーション・コースト」構想

- 福島新エネ社会構想実現会議

福島全県が新エネ社会を先取りするモデル拠点に

「福島新エネ社会構想」は、未来の新エネ社会の実現に向けたモデルを福島全県で創出し、世界に発信することで、再生可能エネルギーや未来の水素社会を切り拓く先駆けの地とすることを目指しています。

そのため、もともと「福島イノベーション・コースト構想」で掲げられていた新エネ分野のプロジェクトにプラスして、新たな取り組みも立ち上げられました。

また、「福島新エネ社会構想」の実現に向けて、経済産業省など各省の予算プロジェクトを福島県で優先的に実施する措置を講じることや、福島県発の技術やモデルを国内外に発信していくこともうたわれています。

2.「福島新エネ社会構想」が目指す再エネ導入拡大

多種多様な再エネ発電施設の立地

これまでに、福島県で進められているさまざまな取り組みを、具体的に見ていきましょう。

(提供)福島洋上風力コンソーシアム

まずは、風力や太陽光など、再エネの導入拡大です。2017年現在、これだけの再エネを使った発電施設が福島県内には設けられています。太陽光発電、風力発電はもちろん、バイオマス発電(「知っておきたいエネルギーの基礎用語~地域のさまざまなモノが資源になる『バイオマス・エネルギー』参照)や地熱発電(「知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~地方創生にも役立つ再エネ『地熱発電』」参照)なども稼動しており、この中には、国内最大級の施設や、世界初の取り組みなども含まれています。

| グリーン発電会津 | 木質バイオマス発電から生まれた電気(参照)を供給し、電力の安定化を図るとともに、地域林業の活性化や森林の持続的な再生にも活かすことで、資源循環型社会の実現を目指す |

|---|---|

| 柳津西山地熱発電所 | 福島県で初めて作られた大規模地熱発電所(65,000 kW)。1995年5月に運転開始 |

| 土湯温泉バイナリー発電所 | 土湯温泉の温泉熱を利用して、440kWのバイナリー発電機が、2015年11月に運転開始。また、発電後の温泉熱水を2次利用した、エビの養殖施設も稼働中 |

| 郡山布引高原風力発電所 | 布引高原に位置するウインドファームは国内最大級。一般家庭約35,000世帯分の年間消費電力量に相当する約12,500万kWhの電力を年間供給 |

| 福島浮体式洋上ウインドファーム | 福島県沖で、浮体式洋上風力発電システムの本格的な実証を実施中。複数基による実験は世界初の取り組み |

| 奥只見水力発電所 | 最大出力56万kWの一般水力発電所(※)として、国内最大出力を誇る発電所 ※揚水発電所を含まない |

| 猪苗代湖周辺の水力発電所群 | 猪苗代湖周辺には、たくさんの水力発電所が点在。中でも、1914年に運転を開始した猪苗代第一発電所は国内初の11万5,000ボルトで、東京までの長距離送電に成功し、日本の近代化に貢献するなど、歴史ある発電所 |

| 福島空港メガソーラー | 産業技術総合研究所と連携し、多種多様なソーラーパネルを設置。各パネルの長期運用・評価を実施するなど、太陽光発電に関するさまざまなノウハウや経験を蓄積 |

| とまとランドいわき営農型ソーラー発電所 | 「営農型ソーラー発電」とは、日当たりのいい農地で、農業と太陽光発電を同時に運営する方式のこと。1MWの発電出力は、営農型としては国内最大級 |

- 詳しく知りたい

- 福島新エネ社会構想~未来を創る新たなエネルギーの先進地へ~

再エネのさらなる導入拡大のための送電線整備

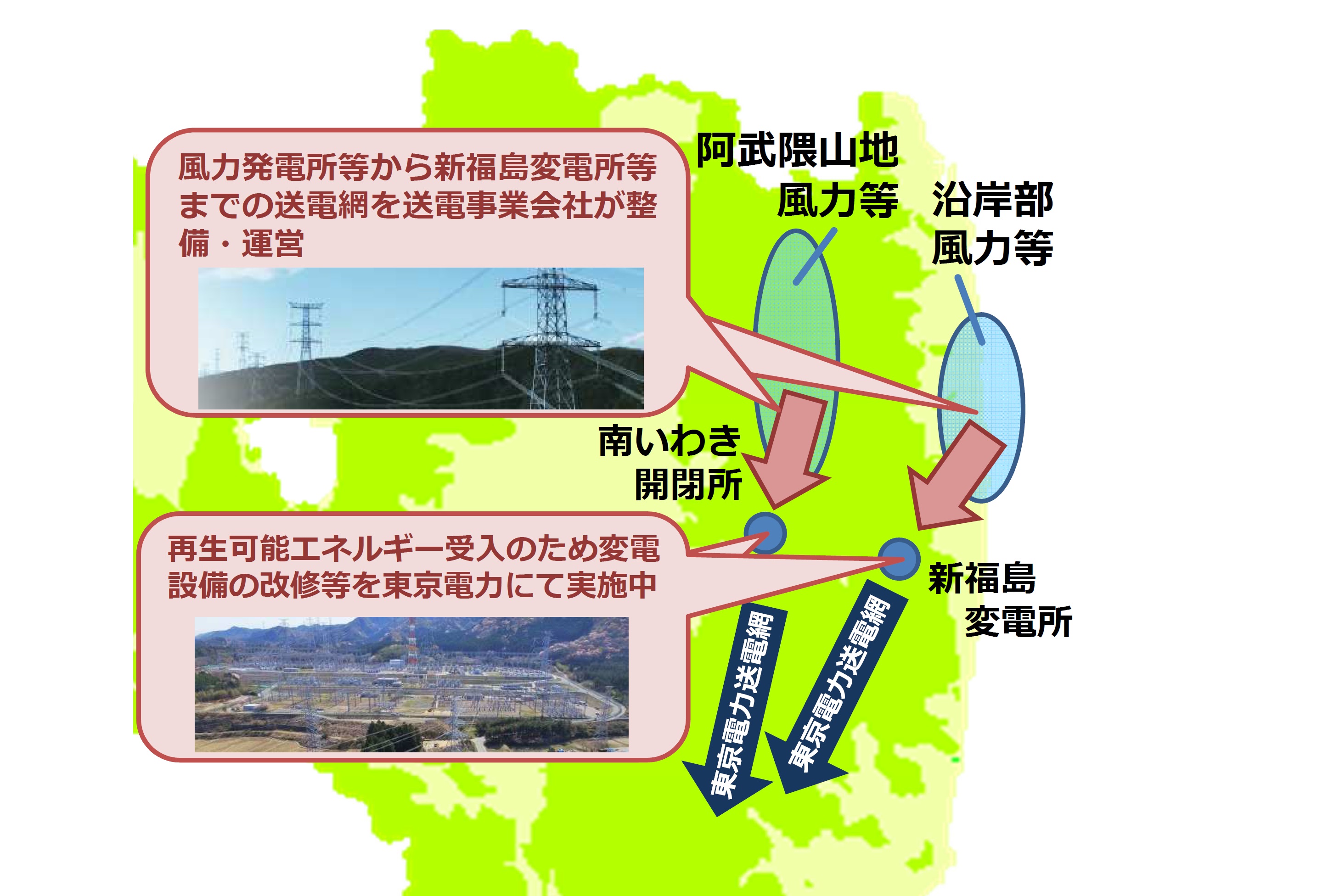

浜通り地方の阿武隈山地や沿岸部では、風力発電など、再エネ導入のポテンシャルが高いにも関わらず、送電網が脆弱なため導入が進まないという課題を抱えていました。

福島新エネ社会構想では、「系統制約」の問題など、送電に関する課題を解決しながら(「再エネの大量導入に向けて~『系統制約』問題と対策」参照)、再エネ事業者が共同で使用する送電線を整備し、再エネのさらなる導入拡大を目指しています。

| 南相馬変電所 | 「系統制約」問題の解決策のひとつとして、2016年に東北電力南相馬変電所に4万kWhの大容量蓄電システムを設置し、営業運転を開始 |

|---|---|

| 新福島変電所 | 東京電力による福島の再エネ受け入れ容量拡大のために改修工事を実施 |

| 阿武隈山地・県沿岸部共用送電線 | 阿武隈山地や県沿岸部において風力発電などなどの再エネ導入拡大を進めるため、新たに送電事業会社を設立し、再エネ事業者が共同で使用する総延長約70kmの送電線を整備。送電線は新福島変電所などに接続 |

阿武隈山地・県沿岸部における送電網の増強は、2017年3月に送電事業会社が設立され、2020年の一部送電開始を目指しています。

3.「福島新エネ社会構想」が目指す水素社会

福島を水素社会の先駆けの地に

「福島新エネ社会構想」の2つ目の柱は、こうした再エネから水素を「作り」、「貯め・運び」、「使う」、未来の水素社会実現に向けたモデルを構築することです。

水素は、地球温暖化の原因となるとされるCO2を利用段階では排出しないクリーンなエネルギーとして、注目される新エネルギーのひとつです。水素を再エネから製造することができれば、製造段階でもCO2を排出することなく、製造から利用までトータルな「CO2フリー」が実現できます。また、再エネの余剰分を水素に変換すれば、再エネを水素のかたちで「貯蔵」できることとなり、有効活用することができます。

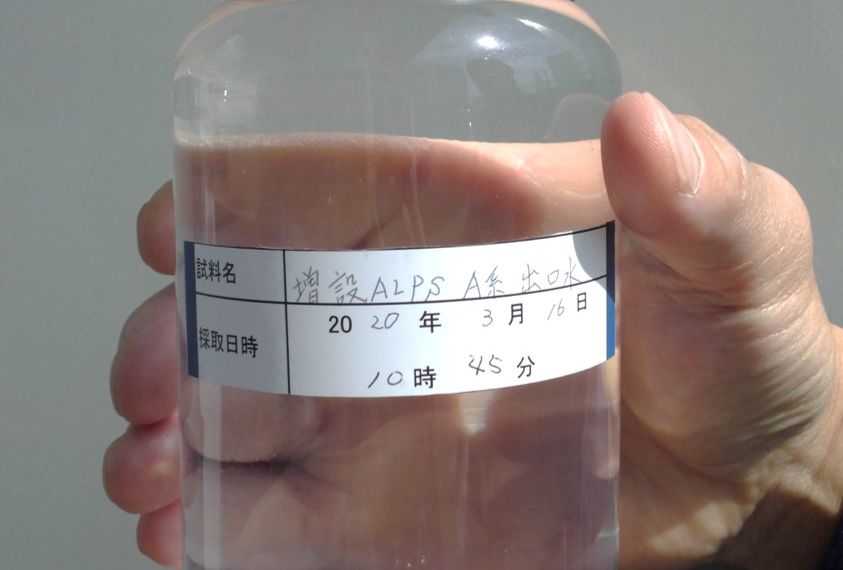

そこで、2017年8月から、浪江町において、1万kW級となる世界最大級の水素製造設備を使って再エネから水素を作るというプロジェクトが始められています。2018年夏頃からプラント建設に着工予定です。ここで作られた水素を、2020年に開催される「東京2020オリンピック・パラリンピック」の際に、東京でも活用することを目指しています。

(出典)東芝エネルギーシステムズ(株)

再エネ由来の水素製造実証のほかにも、水素利用拡大に向けた取り組みが進められています。2017年6月には郡山市で、また9月には南相馬市で、再エネ由来の水素ステーションが導入されました。また、福島市および郡山市では、移動式水素ステーションの整備が進められており、2018年3月に開所予定です。

4.「福島新エネ社会構想」が目指すスマートコミュニティ

スマートコミュニティの構築

福島県内各地では、このような再生可能エネルギーや水素エネルギーを地域で効率的に利用する「スマートコミュニティ」の構築も推進されています。

現在、「スマートコミュニティ形成プロジェクト」が実施されている市町村は、浜通り地方の新地町・相馬市・浪江町・楢葉町・葛尾村の5市町村です。このほか、すでに会津若松市では、太陽光発電を活用したスマートコミュニティの構築が2015年度に完了しています。また、新地町は2016年12月に、相馬市と楢葉町は2017年3月に、浪江町は2017年8月に、スマートコミュニティ構築のためのマスタープランが完成しました。今後、復興まちづくりと合わせたスマートコミュニティの構築が進められます。

5.福島から世界へ、新エネ社会の姿を発信

日本で唯一の再エネ専門研究機関が協働

福島県におけるこうした最先端のエネルギー技術研究の中核を担っているのは、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)の福島再生可能エネルギー研究所(FREA)です。再エネの大量導入には、これまでにない新技術の研究が欠かせません。FREAは、「世界に開かれた再生可能エネルギーの研究開発の推進」と「新しい産業の集積を通した復興への貢献」を使命とする日本で唯一の再生可能エネルギーに特化した研究所です。

また、FREAは、地元企業と連携し、開発・性能評価などの技術支援を行っています。2016年には、再エネの導入に不可欠な大型パワーコンディショナー等のパワーエレクトロニクス機器に関する研究拠点(スマートシステム研究棟(FREA-G))を開設し、地元の電機企業とも連携して開発を進めています。加えて、地元大学との共同研究などを通じ、人材育成にも取り組んでいます。

国内外に福島県の取り組みを発信

このような福島県での取り組みや技術、モデルを国内外に発信すべく、国際会議や産業フェアにおいて、福島新エネ社会構想のPR、また、外務省による在京外交団を対象にした福島スタディツアー(2016年度は10カ国、2017年度は14カ国が参加)を実施しています。

福島から、先進的な新エネルギー社会の姿や開発された新たな技術について世界に発信し、さらなる取り組みの加速、産業の集積を図るべく、今後も、官民一丸となったプロジェクトを進めていきます。

お問合せ先

記事内容について

省エネルギー・新エネルギー部 政策課

スペシャルコンテンツについて

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

あなたにオススメの記事

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)

-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!