世界的権威が語る、エネルギー問題の今とこれから(前編)

日本では、秋になるとさまざまなエネルギーに関する国際会議が開かれます。2020年度と2021年度は「東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク」として複数のエネルギー・環境関連の国際会議が一定期間に集中しておこなわれましたが、2022年度の秋は「東京GXウィーク」と名称を変え、10の国際会議が開催されました。その中から、米国の経済アナリストでエネルギー問題の世界的権威であるダニエル・ヤーギン氏の、世界のエネルギーに関する提言をご紹介しましょう。

毎年恒例、エネルギーに関するさまざまな国際会議

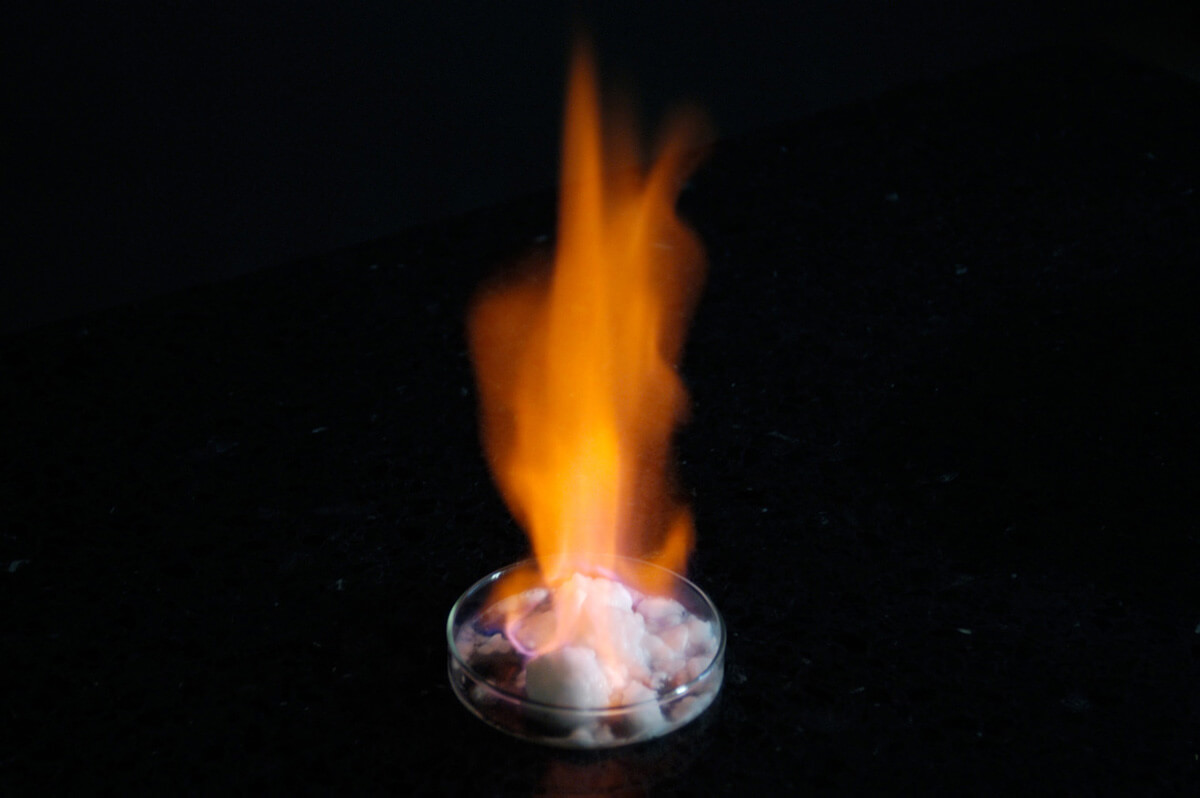

「東京GXウィーク」では、「GX」つまり「グリーントランスフォーメーション」を実現するべく、水素やアンモニアといった次世代エネルギー源、カーボンリサイクルなど排出削減を経済の成長・発展につなげるための次世代技術などに関する国際会議が開催されました。

ダニエル・ヤーギン氏は、このうち2022年9月29日に開催された「第11回LNG産消会議」にオンラインで参加。「分断か協調か」というテーマのもと、保坂伸 資源エネルギー庁長官と対談をおこないました。

「LNG産消会議」は、液化天然ガス(LNG)について話し合う国際会議で、2022年は世界44ヵ国以上から1600人以上が参加登録しました。国際的なエネルギー情勢が大きく変動する中で、石油・石炭よりCO2排出量の少ないLNGは、気候変動への対応のみならず、安定供給にも役立つエネルギーとして、ますます注目を集めています。

- 詳しく知りたい

- 第11回LNG産消会議を開催しました

- LNG産消会議ウェブサイト

このようなエネルギーの大きな情勢変化の中、世界的なエネルギー問題の権威として知られるヤーギン氏は、どのようなことを語ったのでしょうか?対談の中から、注目すべきポイントをご紹介しましょう。

なお、実際の対談のフルバージョン動画が、下記で公開されています。さらに対話の詳細を知りたい方は、ぜひ動画をご覧ください。

LNG Producer Consumer Conference 2022_Session2 Japanese Audio

「世界が忘れかけていたエネルギー安全保障が、大きな課題として再浮上している」

ヤーギン氏はまず、消費国と生産国が一堂に会する「LNG産消会議」は重要な会議であるという見解を示し、「時宜にかなったものであり、世界中の民間企業や、政府の意思決定者にとって非常に有益なもの」と述べました。その上で、現在の世界のエネルギー状況を次のように指摘しました。

ヤーギン氏: 現在のエネルギー危機は、(ロシアによるウクライナ侵略が始まった)2月24日に始まったものではありません。(エネルギー市場が引き締まった)1年ほど前から需給は逼迫し始めていました。そして今、世界が忘れかけていたエネルギー安全保障の視点が、非常に大きな課題として再浮上してきていると思います。

日本は、エネルギー安全保障の問題を決して忘れることがなかった。エネルギー転換を進めながらも、エネルギー安全保障を重視することを止めませんでした。しかし欧州は、エネルギー安全保障を忘れてしまっていて、今、急いで追いつこうとしている状況です。(略)2022年、世界は本格的にエネルギー安全保障に目覚めたのです。(動画6:04頃~)

またヤーギン氏は、エネルギー安全保障の観点から、現在起こっている危機がもたらす大きな変化に警鐘を鳴らしました。

保坂:ベルリンの壁が崩れて以降自由貿易を享受していたこの20年が、崩れ始めています。(略)エネルギーだけでなくあらゆる商品について、サプライチェーンのリスクが意識されている。そうした中で、世界の(エネルギーの)ボラティリティに対し、どうやってそのリスクをカバーしていくべきなのでしょうか。

ヤーギン氏:それは本当に深く、かつ時宜を得た質問ですね。こう申し上げましょう。エネルギーの安全保障は、タダではないということです。それには投資、つまりコストが必要です。欧州は他より安価だからとロシアのガスを利用してきた。エネルギー安全保障を考慮せずにいたところ、高い授業料を払う結果となっています。

(略)

かつて政府が国の経済を仕切っていた時代から、グローバライゼーションが起き、市場が経済を動かす力を付けてきた。エネルギーもそうです。ただ、今回の危機によって、保坂さんが仰ったように、グローバライゼーションが分解し始めた、細分化が起き始めたと言えるのではないでしょうか。サプライチェーンは、かつては経済効率や競争力をもたらしましたが、今や、安全保障を考えなくてはならない。米国のインフレ抑制法は、本当にショッキングな産業政策ですが、日本の方々には馴染みのある政策ですよね。米国は、かつて日本の産業政策を批判していましたが、これはまさにその(当時の日本と同じ)産業政策です。中国からサプライチェーンを引き上げ、国内でサプライチェーンを回そうとしている。グローバル経済が新しい段階に入ってきたのだと思います。30年間私たちが経験してきたグローバル経済の、次の段階です。

ロシアのエネルギー問題で、エネルギー市場は、もうオープンな自由市場ではなくなってきています。2022年12月5日には、EUが決定した海上輸送のロシア原油の禁輸が始まります。非常に大きな問題が、エネルギー市場に起こる可能性がまだあります。日本をはじめ、全ての国が開かれたグローバル市場で益を得てきましたが、その時代はもう終わろうとしている。この言葉は使いたくありませんが、「大国間の競争の時代」に入ってきているように感じています。(動画43:10頃~)

「エネルギー転換において、新興国の観点が失われている」

国際エネルギー機関(IEA)は2021年の報告書で、2050年カーボンニュートラル達成のためには、化石燃料への新規投資は必要ないと述べています。しかし、その手法にはエネルギー安全保障の観点から懸念があることも、対談の焦点となりました。

保坂:もちろん、2050年カーボンニュートラルの目標については我々も賛同するのですが、どのように(エネルギーを)転換するかについては、意見が少々異なると考えています。(略)このまま(化石燃料への)上流投資が進まなければ、(エネルギーの)全体が投資不足になるのではないかという懸念を持っており、(略)IEAにも伝えています。(略)

ヤーギン氏:(略)エネルギー転換をおこなう際にも、やはり、エネルギーの安全保障、そして、エネルギーの多角化が中心になくてはなりません。そういった意味では、仰る通り、IEAの報告書には日本だけでなく多くの人々が驚いたし、混乱したと思います。(略)エネルギー危機の真っただ中で上流投資をやめるというのは、一体、どういうことなのか。非常に大きなリスクがあると思います。(動画11:20頃~)

また、ヤーギン氏は、アフリカの例を挙げながら、エネルギー安全保障には各国の事情が伴うことも考慮すべきだと指摘しました。

ヤーギン氏:これまでは、「南北の分断」という言葉があり、先進国と途上国との間の分断と言われていましたが、今は、先進国と新興国との分断という形になっています。新興国は、国内の大気汚染から人々を守り貧困を撲滅するためには、まだ炭化水素を使用する必要がある。しかし、たとえば欧州委員会がウガンダの(石油)パイプライン(敷設プロジェクト)を非難し、ウガンダは資金調達ができなくなってしまったというケースがありました。ウガンダはこれに関して憤っています。

(略)エネルギー転換において、新興国の観点というものが失われていると思います。彼らは、(先進国とは)また全く異なる立場で、エネルギーの安全保障を考えなくてはなりません。ディスカッションをおこなう際にはバランスが必要です。一方に偏るべきではないと思います。(動画13:10頃~)

この大変化の時代に、日本あるいは世界のエネルギー政策はどのようにあるべきなのでしょうか?後編では、新興国のエネルギー転換や、再エネの時代に浮上してくる問題など、さらなる議論をご紹介しましょう。

お問合せ先

記事内容について

資源・燃料部 石油天然ガス課

スペシャルコンテンツについて

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑥:エネルギーの安定供給を支える化石資源のこれから

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)