【インタビュー】「石油・天然ガス『自主開発比率40%以上』をめざす上流事業の取り組み」―横井 研一氏(前編)

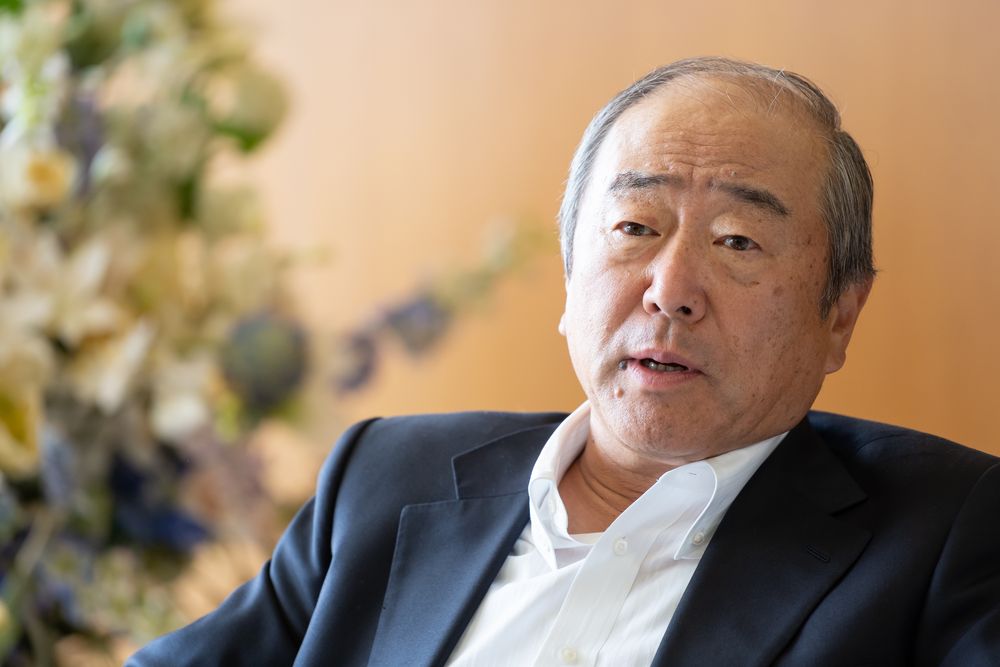

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)は、石油・天然ガス、金属鉱物、石炭および地熱の安定的かつ低廉な供給に役立てることを目的に、調査・開発・金融支援や資源備蓄など幅広い業務をおこなっています。今回は、多くの事業の中でも石油・天然ガスの上流開発にフォーカスし、その具体事例を交えながら、JOGMECの果たす重要な役割について、理事の横井研一氏にお話しいただきました。前後編の2回に分けてお届けします。

資源のない日本だからこそ、重要な意味を持つ「自主開発」

―まずJOGMECの役割について教えていただけますか?

横井 私たちの生活や産業・経済は、石油や天然ガスなどのエネルギー資源や金属鉱物資源によって支えられています。しかし資源・エネルギーのほとんどを輸入に頼っている日本は、たとえば石油の約99%、天然ガスの約98%を海外からの輸入となっています(「日本のエネルギー2018」参照)。

これだけ輸入依存度の高い日本にとって、資源国の政情不安などは大きなリスクとなります。また近年は新興国の台頭により世界全体のエネルギー需要が増加し、資源獲得競争も激化しています。安定的な資源確保は従来から日本の重要課題でしたが、近年その重要性はますます高まっているといえます。こうした課題に立ち向かい、資源の安定的かつ低廉な供給の確保に向けた体制構築や取り組みをおこなうのが、JOGMECの役割です。

JOGMECの事業の中の1つである石油・天然ガスの上流開発においては、政府と連携して資源外交をおこない、日本企業による海外での探鉱・開発を支援することで、「日本企業の自主開発」の促進に貢献しています。

―日本企業の自主開発を支援するのは、単なる輸入にはないメリットがあるからなのでしょうか?

横井 そうです。自主開発とは、日本企業が資源国で油ガス田を開発・操業すること。探鉱や開発、生産という、油やガスを探して地下から実際に取り出すというリスクのある事業を手がけることにより、産出された油やガスを引き取るという「権益」が得られます。資源国との契約の中では、権益に相当する分の油ガスの取り扱いが保証されていますから、確実に日本に持ち込むことができ、日本のエネルギーの安全保障・安定供給に役立つことになるのです。

安定供給をより強固なものにするため、政府は2017年度には約27%だった石油・天然ガスの「自主開発比率」を、2030年には40%以上にまで引き上げるという目標を打ち出しています。「自主開発比率」というのは、わかりやすくいうと、輸入している油やガスに占める、日本企業が権益を持つ油やガスの割合です。厳密に言えば、国内生産分も含まれるのですが、国内生産は微かな量なので、おおまかにとらえても構わないでしょう。JOGMECの石油・天然ガス開発推進部門も、この「40%以上」という目標達成に向け、取り組みを加速しているところです。

重要な産油国と信頼関係をつくり、権益維持・拡大を目指す

―「自主開発油田の確保」という観点で、成果を上げている最近の事例はありますか。

横井 アブダビと東シベリアの事例が特徴的ですのでご紹介したいと思います。

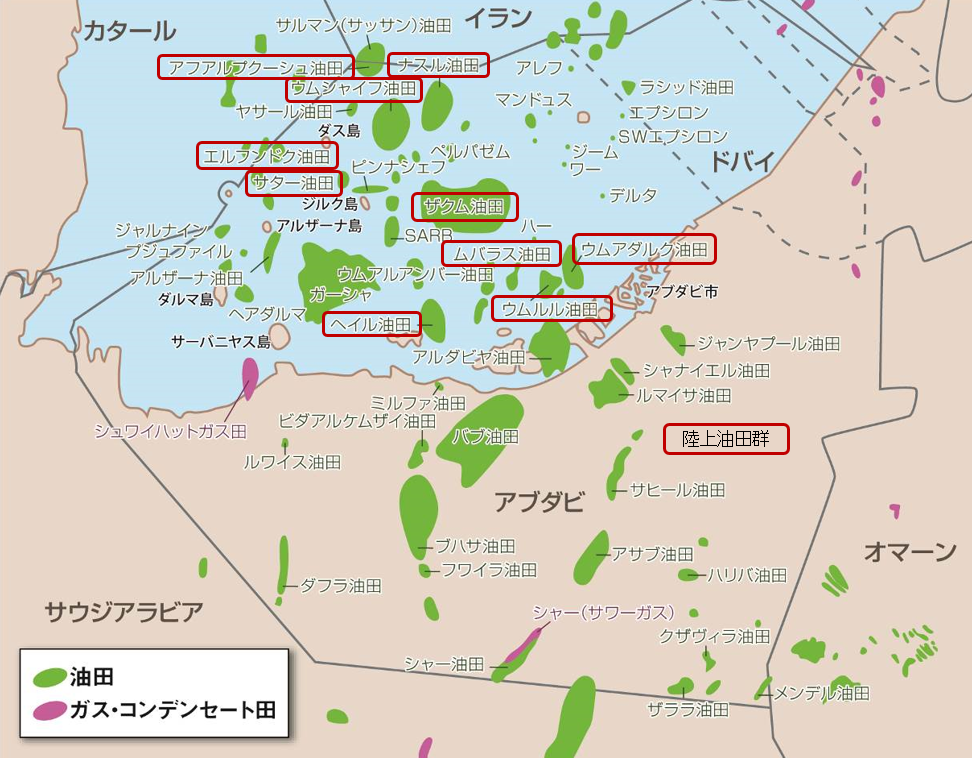

アラブ首長国連邦(UAE)のアブダビ首長国は、日本の原油調達先としてはサウジアラビアに次ぐ2番手で、原油輸入量の約25%を占めます。サウジアラビアは他国の開発参入を認めていないため、日本が自主開発で油田権益を得ている国としては、アブダビがもっとも重要な国となります。

日本とアブダビの関係は長く、日本企業では国際石油開発帝石(INPEX)、アブダビ石油、合同石油開発の3社が、1969年以降相次いでアブダビの油田権益を獲得し、日本は50年以上にわたって油田操業に参画しています。油ガス田の操業に関わる権益の契約期間は一般的に20~30年程度であり、そうした案件の権益を延長しつつ、新たなプロジェクトも獲得して、権益の維持・拡大を目指さなければなりません。

そのような中、INPEXがアブダビ国営石油会社(ADNOC)との権益延長交渉や入札で、複数の契約締結に成功しました。2015年には、陸上油田開発に新規参入。2017年と2018年には海上油田権益をそれぞれ延長・再獲得しました。また2019年には、新規探鉱鉱区の公開入札で、陸上鉱区の1つを落札しました。

権益の契約は、資源国にとっては長期にわたって自国の資源の開発を託す重要なパートナー選びとなりますから、慎重に検討がなされます。一方、各国は参入のチャンスをうかがい、各国の競争は激化。2015年には中国や韓国もアブダビにおいて新たな権益を獲得し、2018年以降インドやタイの企業も権益を獲得しています。権益の獲得は容易にできるものではなくなっています。そのような中での一連の契約締結は、INPEXが長年にわたり積み上げた実績と信頼構築がADNOCから評価された結果であり、また日本政府のアブダビに対する積極的な資源外交の結果だと思います。加えて、JOGMECのさまざまな支援も貢献したものと自負しています。

―JOGMECは具体的にはどのような支援をおこなっているのでしょうか?

横井 アブダビ向けにおこなっている主な取り組みは、「技術開発・技術支援」「産油国技術者研修」「リスクマネー支援」「資源外交」です。

「技術開発・技術支援」は、操業現場や相手国の技術課題を解決することを目的に、JOGMECの前身である石油公団時代からおこなってきました。近年、アブダビで力を入れているのは、CO2を油層に圧入することで、原油の回収率を高める「炭酸ガス圧入攻法(CO2EOR)」で、CO2EORをおこなう際に地下の流体の動きを把握する「モニタリング技術」などに取り組んでいます。また、原油とともにくみ上げられる地下水から油分を除去する「随伴水処理技術」などにも取り組んでいます。石油開発と同時に環境に関する課題の解決もめざす技術の導入を図っています。

また、先にお話しした2019年にINPEXが落札した陸上鉱区の入札にあたっては、過去にJOGMECがINPEXと共同でおこなった地質スタディが参考にされており、こうした形の技術支援もおこなっています。

「産油国技術者研修」は、資源国との協力関係強化を目的に1989年から実施している人材育成プログラムです。資源国の国営企業などの技術者を、千葉市幕張にあるJOGMECの研修施設に招き、10週間かけて技術研修をおこないます。日本の技術を資源国の人に財産として残すことで、信頼関係をより強めるものです。実践的なスキル研修に加え、日本文化に触れるプログラムも用意しており、資源国に親日派を増やす狙いもあります。

世界約50カ国から研修生を受け入れていますが、その1割にあたる400名はADNOCからの参加です。それだけアブダビとは密接な関係を築いています。研修をスタートさせてからすでに30年が経過し、研修卒業生の中からUAEのエネルギー大臣やADNOCの操業会社のCEOなど、トップに就く人材が現れるまでになりました。長期間にわたる地道な取り組みですが、研修が両国の良好な関係のべースになっているのは間違いありません。

「リスクマネー支援」は、資源国で自主開発をおこなう日本企業に対して、出資や債務保証をおこなっているものです。そもそも石油・天然ガスの探鉱事業は、1つのプロジェクトあたり数十億円から数百億円という巨額な資金が必要でありながら、石油や天然ガスが出ない場合には投下資金を回収できないというリスクがつきまといます。そこで、探鉱に必要な資金に対して、我々が出資にて支援をおこなうわけです。また商業的に開発可能な油ガス田が見つかれば、開発・生産段階では数百億円以上の規模の資金が必要になります。石油会社は金融機関から借り入れをおこないますが、それに対してJOGMECが債務保証をおこなっています。アブダビでは、2015年にINPEXが新規参入した陸上油田で出資をおこないました。

政府に加え、JOGMECでもトップによる「資源外交」をおこなっています。毎年アブダビで開催される国際石油ガス会議・展示会(ADIPEC)などの機会に理事長がおもむき、ADNOCのCEOとトップ会談をおこなっているのも、その一例です。ADIPECの展示ブースでは日本の技術力をアピールし、JOGMECのプレゼンス向上を図っています。

これまでお話ししたような人材育成・技術支援の枠組みとして、JOGMECはADNOCと「石油・天然ガス分野における技術協力に関する覚書」(MOU)を2000年に締結しました。さらに2017年には、MOUをさらに深化させるべく、経済産業省も含めた三者で、上・中・下流の戦略的ビジネス開発、技術協力、人材育成強化の協力覚書(MOC)を結び、関係強化に努めています。

後編では、引き続き自主開発油田の確保に成功した事例として、東シベリアでの取り組みについてうかがいます。

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 理事、石油天然ガス開発推進本部長。1983年、独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構の前身である石油公団に入団。海外地質構造調査やメタンハイドレート研究プロジェクトでチームリーダーを務めた後、2009年10月から東シベリアチームリーダーとして東シベリアでの石油開発プロジェクトを牽引。その後、事業推進部担当審議役、探査部長、技術部長、石油開発推進本部特命審議役を経て、2018年3月、理事に就任。

お問合せ先

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

あなたにオススメの記事

-

【インタビュー】「まだまだ残っている、省エネのポテンシャル」―奥村 和夫氏(後編)

-

【インタビュー】「省エネは、快適な暮らしと合理的な生産方法を実現する手段」―奥村 和夫氏(前編)

-

【インタビュー】「先進技術で石炭のゼロエミッション化を目指し、次世代のエネルギーに」−北村 雅良氏(後編)

-

【インタビュー】「安定的で安価な石炭は今も重要なエネルギー源、技術革新でよりクリーンに」−北村 雅良氏(前編)

-

【インタビュー】「日本のノウハウを生かし、LNGの国際市場をリードする存在に」-広瀬 道明氏(後編)

-

【インタビュー】「LNGは環境性・供給安定性・経済合理性のバランスのとれたエネルギー」-広瀬 道明氏(前編)

-

【インタビュー】「国際競争力を高めつつ、安定供給を維持するために 」-月岡 隆氏(後編)

-

【インタビュー】「可搬性・貯蔵性に優れた石油は、エネルギー供給の“最後の砦”」-月岡 隆氏(前編)

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑥:エネルギーの安定供給を支える化石資源のこれから

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)