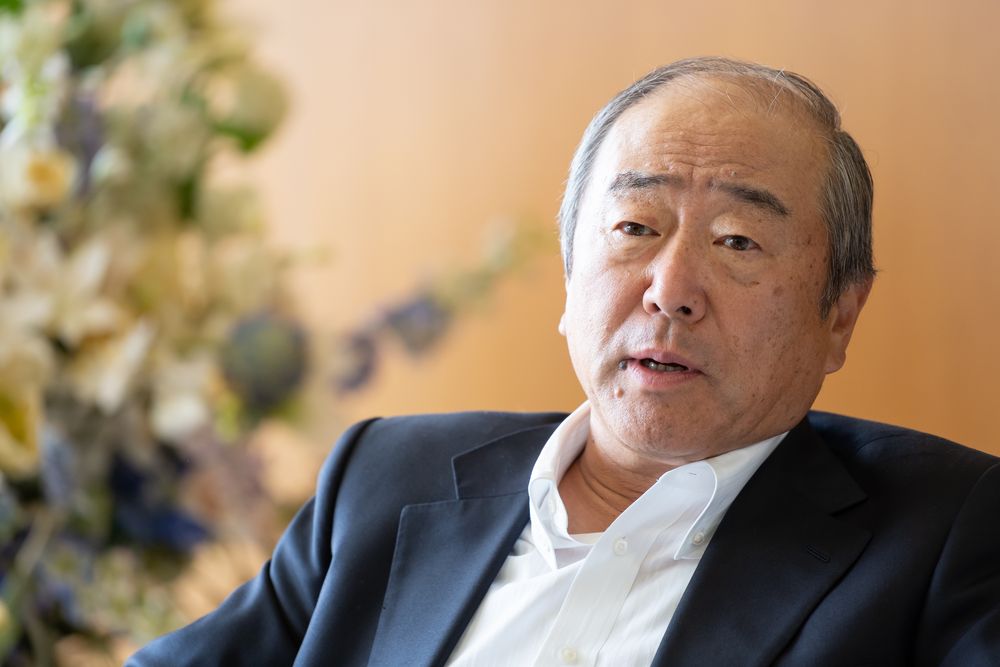

【インタビュー】「温暖化対策を持続可能にする、CO2削減と経済性の同時追求」―秋元圭吾 氏(前編)

地球温暖化対策が専門で、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の委員を務める秋元圭吾氏。世界のCO2排出削減の現状や、「パリ協定」での各国の削減目標の評価、そして温暖化対策を進めるうえでの課題などを聞きました。前後編の2回に分けてお届けします。

温暖化およびCO2排出の今と、各国の現状

-まずは、地球温暖化問題の現状についてお話しいただけますか。

秋元 温暖化の要因であるといわれる過剰なCO2の排出について見てみると、産業革命以前は275ppmほどだったといわれる大気中のCO2の濃度は、いまや400ppmになっています。また、ここ3年~4年の間は気温上昇が続き、世界の気温は最高記録を更新しているという状況にあります。そうした中で、温暖化問題に関する危機意識は、世界的にかなり高まっていると思います。2015年には、画期的な合意と評される「パリ協定」が発効されました。

近年2013年から2016年にかけて、世界のCO2排出量の増加率は落ち着いており、排出量はほぼ横ばいではあったものの、その主要な要因は温暖化対策が功を奏したということではありません。要因の一つは、CO2を多く排出していた中国の製鉄やセメント製造において、モノが供給過多となってきたことにより調整時期に入っているということです。もう一つの大きな要因は、米国内でシェールガス革命が起こり、燃料が石炭からシェールガスにシフトしたことによってCO2排出量が減ったというもので、これは結果としてそうなったにすぎません。

実際に、2017年の実績値を見ると、速報値ではまたCO2排出量が増加してきています。さらに、引き続き経済成長が予想されているインドでは、鉄の生産量もストックもまだ不十分な状態にあり、これから鉄の生産量が増やされれば、それだけCO2排出量も増えていくと予想されます。世界の状況は、楽観視できる状況ではないのです。

-CO2削減に取り組んでいる各国の現状はいかがでしょうか。

秋元 ドイツは再生可能エネルギー(再エネ)先進国といわれますが、CO2排出量の削減にはあまりつながっていません。背景には、再エネと平行して石炭火力発電も使用されているという状況があります。出力が不安定でさまざまなコストも高くなりがちな再エネの特徴をふまえると、安価で安定した石炭火力がどうしても必要になるのです。

また、ドイツは、製造業を支えるために電気代を優遇するという政策をとっており、その分を一般家庭の電気代に上乗せすることで賄っています。CO2削減のために再エネの導入量をさらに増やそうと考えても、すでに一般家庭の電気代は値上がりしており、これ以上負担を増やすことはできません。かといって、製造業の電気代優遇措置を廃止して高い電気代を課してしまえば、グローバルでの競争力が下がるおそれがあります。ドイツは今、大きなジレンマに陥っています。

一方、英国やスウェーデンは、経済の堅調さを維持しながらCO2排出量を削減していると言われています。中国の例で述べたように、経済成長とCO2排出は相関関係にありますが、これら2つの国では、国内総生産(GDP)は伸びている一方でCO2排出量は減少しています。

実は、この2つの国では金融業や保険業が成長しており、GDPを押し上げる要因となっています。一方で、CO2を多く排出する製造業は競争力を失い、国外へと工場を移転しています。経済成長とCO2排出がリンクしていないのはこのためです。この状況はCO2排出削減の面で見れば良い方向に向かっているように思われますが、実際には失業者が増大し、社会の不満が溜まってきています。それが英国でブレクジットを惹き起した一要因でもあったでしょう。スウェーデンでも、2018年7月末に若者の暴動などが勃発しています。

−CO2排出量だけ見れば温暖化対策が成功したように感じられても、実はそのような難しさを抱えているのですね。

どこかの国だけがCO2を削減しても問題は解決できない

秋元 数値だけを見れば、経済成長とCO2排出量削減を同時に実現できている、素晴らしいと捉えられてしまうかもしれません。もちろん、お手本とすべきところはあるのですが、同時に負の側面にも目を向けなくてはなりません。温暖化対策とは、経済などすべての要素をテーブルに乗せた上で意思決定をしなくてはならない、複雑なものなのです。

とどのつまり、CO2排出量削減の問題というのは、コストも含めたエネルギー問題ということになります。たとえば、エネルギー価格が高い国があったとしましょう。そうした国からは、大量のエネルギーを使う製造業が撤退していきます。エネルギーを使う分CO2も多く排出していた製造業が撤退すれば、その国ではCO2排出量が減少します。一方、製造業はエネルギーの安価な国へ移転します。しかし、その国でエネルギーが安価なのは、非常に効率の悪い石炭火力発電などを利用しているためかもしれません。そのような国で製造業がモノを作ることになれば、世界全体でのCO2排出量は増加するおそれがあります。

CO2は、どこかの国だけが排出量を大きく削減しても、それが他国での増加に繋がる可能性があるのです。それではなんら解決にはならないということを理解しなくてはなりません。

「パリ協定」が画期的だと評されるポイントは、まさにこのような、先進国も途上国も協調して、皆で温暖化問題に取り組むことを決めたという点です。各国はそれぞれの削減目標を立て、それを実現することを求められています。

−数カ国だけの取り組みに終わらないようにしているのですね。

秋元 パリ協定以前の枠組みだった「京都議定書」では、先進国がCO2排出削減義務を負って温暖化対策をおこなうというフレームの下、対策が進められました。しかし、2005年にこの京都議定書が発効されたにも関わらず、世界のCO2排出量はむしろ2000年以後に増大したのです。

その要因としては、中国の経済成長の影響が小さくありません。人口規模も経済規模も巨大なため、世界のCO2排出量に非常に大きな影響をおよぼしてしまったのです。これを「けしからん」というのは簡単でしょう。しかし、国が発展段階にある時期には、どの国であっても鉄やセメントを作ってインフラを整備する必要があり、そこから多くのCO2を排出してしまいます。発展段階にある国に、モノを作らないようにと求めるわけにはいきません。とはいえ、京都議定書の削減義務がない発展途上国で、非常に大きな排出増加が起こってしまったということもまた、考えるべき事実です。

そうした反省を踏まえて、パリ協定では、発展途上国を含むすべての国に排出削減を求めているのです。

世界と比べても高い数値を掲げている日本のCO2削減目標

−パリ協定では、長期目標として、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」ということが掲げられていますね。

秋元 そうですね。もしくは21世紀後半に、温室効果ガス(GHG)のゼロ排出を目指すということを掲げています。これはかなり意欲的な目標です。

その実現を目指して、日本は、2030年度までにCO2排出量を26%削減するという目標を提示しました。基準としているのは2013年です。この「基準年」をどこに置くかという点は、国によって異なっています。たとえば、EUは1990年を基準年に、40%減という数字を打ち出しています。日本に比べかなり大きな目標数値だと感じますが、1990年とはEU統合前、東ヨーロッパなどが非効率的な発電を使って大量にCO2を排出していた時代なのです。実は、基準年を日本と同じ2013年にすると、日本より欧州の方が排出削減目標の数値は小さくなります。米国の目標についても同様のことが言えます。

このように基準年を揃えていくと、日本の排出削減目標というのは相当厳しいものだとわかります。さらに、日本はこれまでも省エネルギーに力を注いできたのですから、この削減目標数値は他の主要国よりかなり高いものなのです。

−目標の数値だけに捉われてはいけないということですね。

秋元 私がもっとも高い目標と評価しているのはスイスですが、日本はそれに匹敵する水準です。我々の推計では、中国やロシア、インドなどは、経済の成り行きにまかせておけば、ほぼ自然に達成できるような目標を設定しています。

このように国によって大きく目標が異なると、高い目標を掲げた国は、国際競争で大きなハンディキャップを負うことにもなりかねません。低い目標を掲げている国に関しては、今後、引き上げを求めていくことが重要です。温暖化対策は持続可能なものでなくてはなりません。そのためには、世界が調和した対策を進め、協調していくことが必要です。

また、CO2排出削減だけを追求し過ぎれば、前述したような経済の問題など、別のリスクが生じてきます。1つの課題を解決するために他の分野を犠牲にしてしまうトレードオフを回避して、シナジー効果を高めていく、バランスを取っていくということを長期的に考えなくてはなりません。ぜひ、経済を発展させながらCO2を同時に減らす「グリーン成長」を成し遂げてほしいと考えています。

−温暖化対策問題は、各国の産業事情やエネルギーコストなどが絡む、非常に複雑な問題だということですね。後半では、目標達成のために必要とされること、ESG投資などについて、ご意見をうかがいます。

1970年生まれ。横浜国立大学工学部電子情報工学科卒業、同校大学院工学研究科博士課程修了。専門は、エネルギー・環境システムの分析・評価、地球温暖化対応戦略の政策提言。総合資源エネルギー調査会基本政策分科会委員、産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会委員などを務める。現在、公益財団法人地球環境産業技術研究機構(RITE)主席研究員・システム研究グループリーダー。

お問合せ先

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

あなたにオススメの記事

-

【インタビュー】「まだまだ残っている、省エネのポテンシャル」―奥村 和夫氏(後編)

-

【インタビュー】「省エネは、快適な暮らしと合理的な生産方法を実現する手段」―奥村 和夫氏(前編)

-

【インタビュー】「先進技術で石炭のゼロエミッション化を目指し、次世代のエネルギーに」−北村 雅良氏(後編)

-

【インタビュー】「安定的で安価な石炭は今も重要なエネルギー源、技術革新でよりクリーンに」−北村 雅良氏(前編)

-

【インタビュー】「日本のノウハウを生かし、LNGの国際市場をリードする存在に」-広瀬 道明氏(後編)

-

【インタビュー】「LNGは環境性・供給安定性・経済合理性のバランスのとれたエネルギー」-広瀬 道明氏(前編)

-

【インタビュー】「国際競争力を高めつつ、安定供給を維持するために 」-月岡 隆氏(後編)

-

【インタビュー】「可搬性・貯蔵性に優れた石油は、エネルギー供給の“最後の砦”」-月岡 隆氏(前編)

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)

-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!