グラフで見る世界のエネルギーと「3E+S」環境への適合 ~CO2排出量で比べてみる

エネルギー政策でもっとも大事な点は、「安全性(Safety)」を前提とした上で、「エネルギーの安定供給(Energy Security)」を第一に考え、「経済効率性(Economic Efficiency)」の向上、つまり低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に「環境への適合(Environment)」を図ることにあります。この「3E+S」の追求は、各国のエネルギー政策に共通しています。さまざまなグラフを通して、世界各国の「3E」の状況を見てみましょう。シリーズの最後は、3つ目の「E」である「環境への適合(Environment)」について、日本と主要先進国の取り組みを紹介しましょう。

「環境への適合性」はどうやってはかる?

地球温暖化に対する国際的な枠組みとして、2016年に「パリ協定」が発効しました(「今さら聞けない『パリ協定』~何が決まったのか?私たちは何をすべきか?~」参照)。

「『パリ協定』のもとで進む、世界の温室効果ガス削減の取り組み① 各国の進捗は、今どうなっているの?」 から続くシリーズ記事では、各国の目標に向けた進捗を見てきました。しかし、目標の水準をどう設定するかは国ごとに異なるため、各国の「脱炭素化」(石炭・石油などの化石燃料から、再生可能エネルギーなどの非化石燃料へ転換していくこと)がどのくらい進展しているのかを横並びで比較することはできません。

そこで、先進国の排出する温室効果ガス(GHG)のうち、大半を占めるエネルギー由来のCO2について、国民1人当たりのCO2排出量という観点から比較をおこないました。さらに、排出量を左右する要因についても分析しました。その結果について紹介していきます。

国民1人当たりCO2排出量を比較してみる

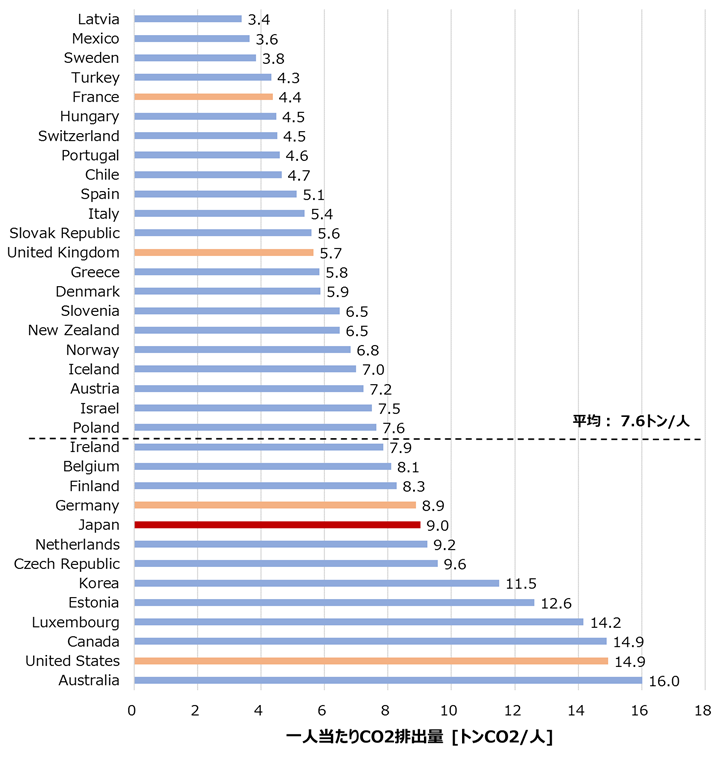

まず、OECD(経済協力開発機構)加盟諸国のうち、データ取得の関係から2018年加盟のリトアニアを除いた35か国における、国民1人当たりのCO2排出量について比較してみましょう。

主要先進国を見ると、排出の少ない順にフランス(5位)、英国(13位)、ドイツ(26位)、日本(27位)、米国(34位)となっています。ドイツと日本は排出量の水準がほぼ同じであり、フランスの約2倍となっています。米国の排出量はフランスの約3倍です。このように見ると、先進諸国の中でも大きな開きがあることがわかります。

なお、35か国の平均値は7.6トン(年間1人当たり)であり、日本、ドイツ、米国はこれよりも排出量が多くなっています。

2016年のOECD諸国における一人当たりCO2排出量

(出典)IEA「CO2 Emissions from Fuel Combustion」,「World Energy Balances」、OECD.Statなどを基に資源エネルギー庁作成

国民1人当たりCO2排出量を決定づける要因は、後ほど 見るように複数あって、その要因はそれぞれの国の事情によって左右されることもあるため、順位だけを見て単純に評価することはできません。しかし、排出量が相対的に多い国は、これを参考に改善すべき点を確認し、今後重点を置くべき政策を見きわめることが大切です。

需要サイドと供給サイドからCO2排出を分析

次に、国民1人当たりのCO2排出量を多い・少ないと決定づける要因には、どのようなものがあるかを見ていきましょう。

国民1人当たりのCO2排出量の要因を分解すると、①国民1人当たりの活動量(GDPなど)、②ある活動1単位をおこなうために必要とするエネルギー消費量(エネルギー消費効率)、③1単位のエネルギー消費に対してなされるエネルギー供給にともなって排出されるCO2の量(エネルギー供給の低炭素度)に分解できます。その関係は、以下のような式にあらわすことができます。

このうち、国民1人当たりの活動量(GDPなど)については、成長することが望ましいので、低減することは避けたい要素です。経済成長を続けつつ、CO2を削減していくためには、ほかの2つ、つまり「エネルギー消費効率」と「エネルギー供給の低炭素度」をいかに改善していくかが課題となります(「『CO2排出量』を考える上でおさえておきたい2つの視点」参照)。

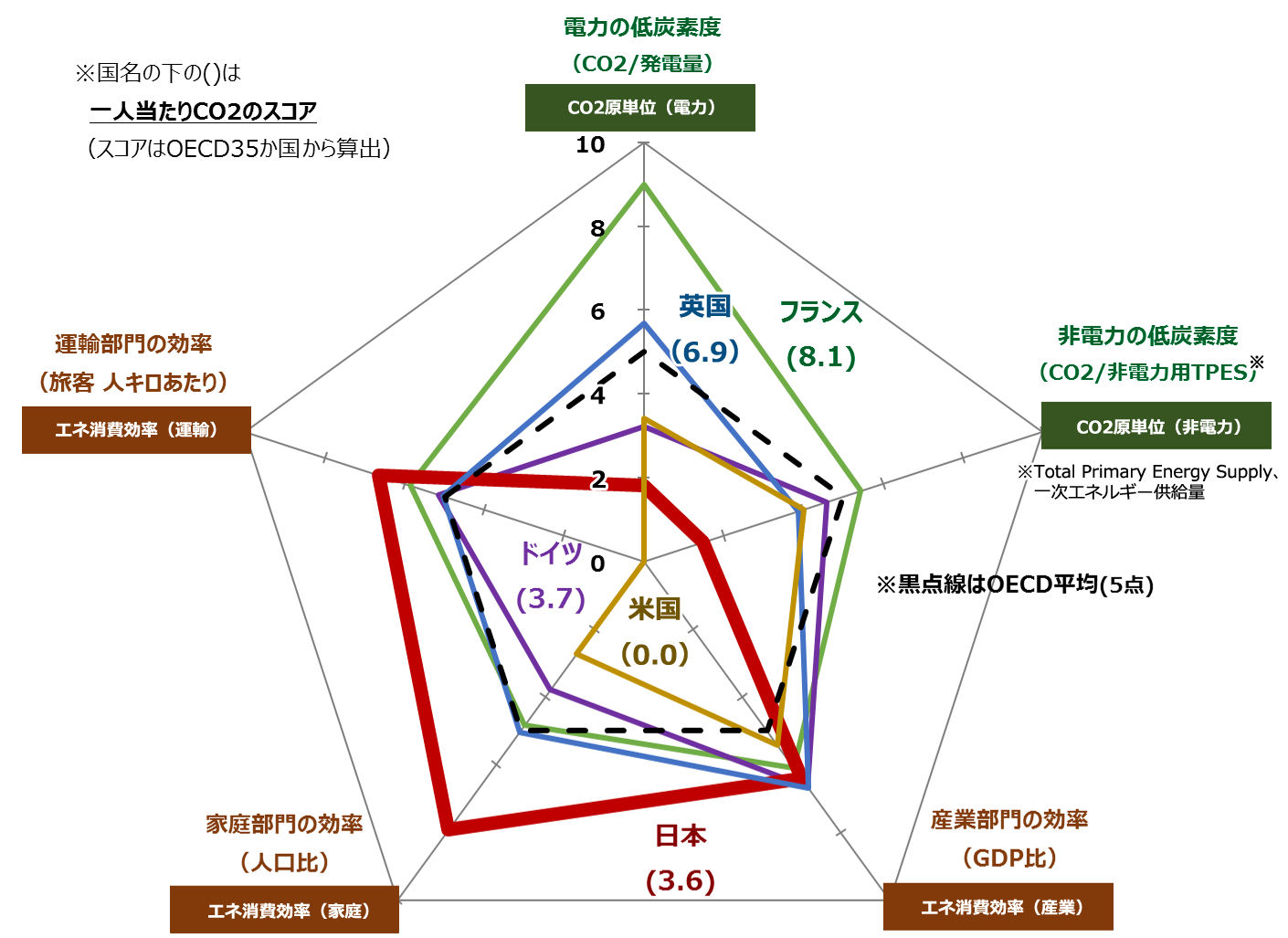

では、日本・米国・英国・ドイツ・フランスの国民1人当たりCO2排出量を、「1人当たり活動量」 、「エネルギー消費効率」、「エネルギーの低炭素度」に分解して見てみましょう。「エネルギーの低炭素度」はさらに「電力」と「非電力」に分解し、「エネルギー消費効率」については、さらに「運輸」「家庭」「産業」の各部門に分解して、それぞれの項目について比較します。これを0~10のスコアに変換して分析をおこなったのが下のグラフです(スコアは「10」が「もっとも効率が良い」あるいは「CO2排出量が少ない」。「5」が全体平均)。

2016年のCO2排出の要因分解の主要国比較

(出典)IEA「CO2 Emissions from Fuel Combustion」,「World Energy Balances」、OECD.Statなどを基に資源エネルギー庁作成

フランス

電力部門の低炭素度が他国に比べて抜きんでて高く、結果として総合スコアを大きく引き上げています。これは、電力供給の9割が非化石電源(原子力発電約7割、再生可能エネルギー約2割)であることが主な要因です。また、フランスの特徴は、「エネルギーの低炭素度」と「エネルギー消費効率」のすべての項目でスコアがよく、バランスが取れているということです。こうしたバランスの良さが、フランスの総合パフォーマンスを高いものにしていると言えます。

英国

供給サイドと需要サイドのバランスが良いという点で、フランスと共通しています。英国の数値は6.9と比較的高いスコアとなっています。

ドイツ

需要サイドの産業・運輸部門の効率の良さに強みがあります。しかし、家庭部門(おもに建築)の効率や、石炭に依存(約4割)している電力部門の低炭素度の低さに課題があります。

日本

家庭・産業・運輸すべての需要部門において、「エネルギー消費効率」は世界トップクラスであり、総合スコアを大幅に引き上げています。他方、供給サイドの「エネルギーの低炭素度」は各国に比べて低い水準となっており、日本の課題はその改善にあることがわかります。なお、非電力の低炭素度は、GDPに占める製造業の比率や、製造業の中でも原料炭を使う鉄鋼業やエネルギーを多く消費する化学・窯業などの比率が高いほど、スコアが低くなる傾向にあります。日本はこれらの産業の比率が高いという点も考慮したうえで、評価する必要があります。

米国

全体的にOECD諸国の平均以下となっています。特に家庭部門と運輸部門のスコアが悪く、「エネルギー消費効率」の改善が米国の課題であることがわかります。

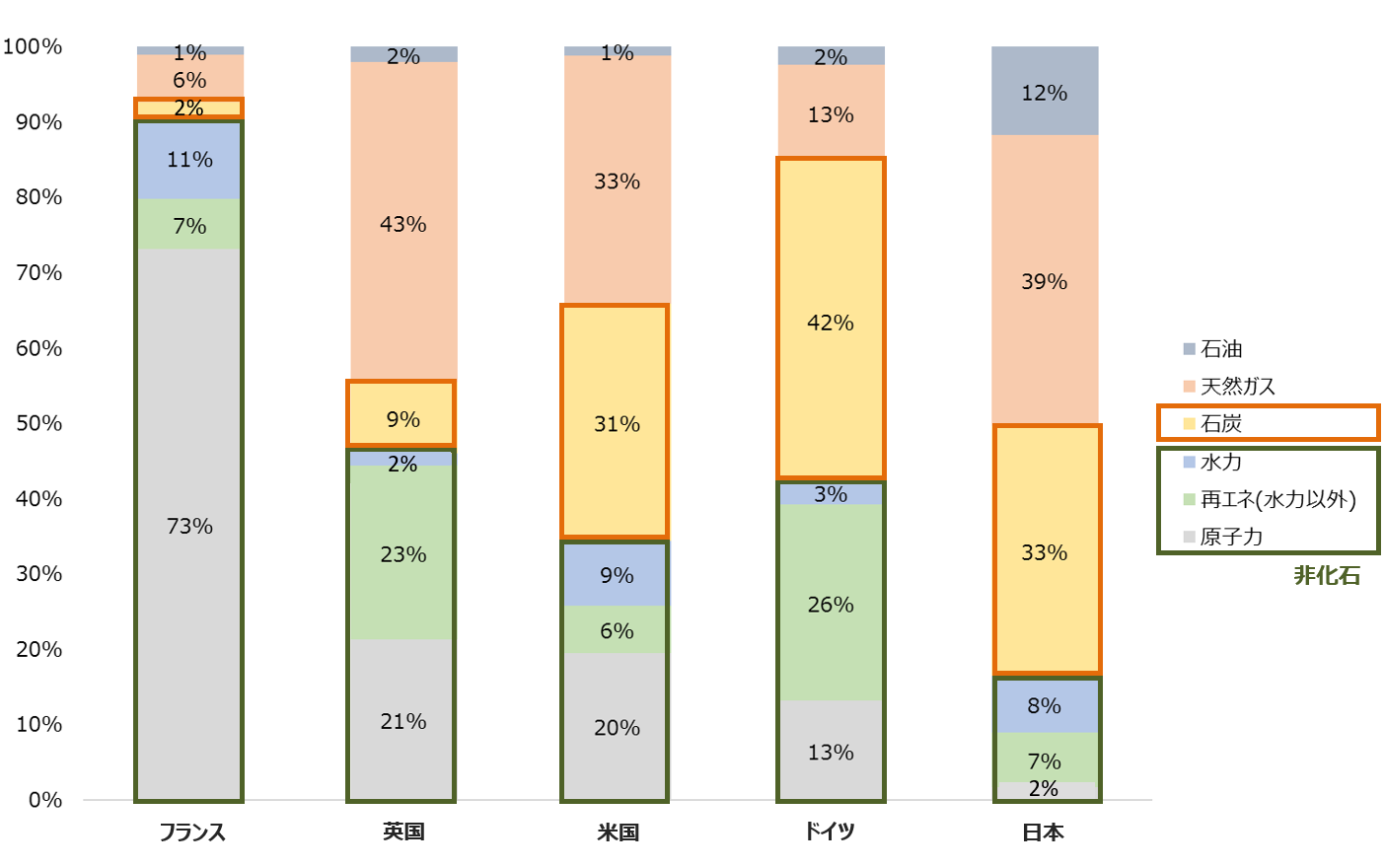

各国の電気をつくる方法を比較

以上の分析から、日本の1人当たりのCO2排出量を削減していくためには、「エネルギーの低炭素度」、なかでも電力部門の低炭素度を改善していくことが重要であることがわかります。電力部門の低炭素度を左右するのは、電気をつくる方法(電源)がどのように組み合わされているか(電源構成)ということです。

主要各国の電源構成を比較したのが次のグラフです。フランスの電源構成は、先ほども少しご説明したように原子力発電の比率が73%と多くを占め、火力発電への依存度は10%以下となっています。英国では、再生可能エネルギーと原子力発電がそれぞれ2割強で、合わせることで非化石電源が約半分を占めています。残りの火力発電も、ほとんどが天然ガスで、石炭を使ったものの比率は9%と、低炭素化に貢献しています。

米国は、原子力が20%、再生可能エネルギーが15%で、合わせた非化石電源比率は35%にとどまっていますが、火力発電では石炭と天然ガスが約半分ずつと、ドイツよりもガス化が進んでいます。その結果、低炭素度は5か国中3番目です。一方ドイツは、再生可能エネルギーの比率は水力も含め25%と5か国中もっとも多くなっているものの、原子力発電が13%と少ないために、合計した非化石電源比率は42%です。さらに、57%を占める火力発電の約7割が石炭を使ったものであるため、低炭素度が5か国中4位となっています。

日本は、再生可能エネルギーの導入をうながす施策がとられ、比率は拡大傾向にあるものの、一方で原子力発電は2011年の東日本大震災以降その多くが停止しているため、合計した非化石電源比率はもっとも低くなっています。

環境への適合性という観点から見れば、今後、再生可能エネルギーのさらなる大量導入や、安全を前提とした原子力発電の再稼働が進展していくことで、非化石電源比率を高めていくことが重要となるのです。

お問合せ先

記事内容について

長官官房 総務課 戦略企画室

スペシャルコンテンツについて

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

あなたにオススメの記事

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

なぜ、日本は石炭火力発電の活用をつづけているのか?~2030年度のエネルギーミックスとCO2削減を達成するための取り組み

-

なぜ、日本は石炭火力発電の活用をつづけているのか?~2030年度のエネルギーミックスとCO2削減を達成するための取り組み

-

中小企業の脱炭素化投資を後押し!カーボンニュートラル投資促進税制がリニューアル

-

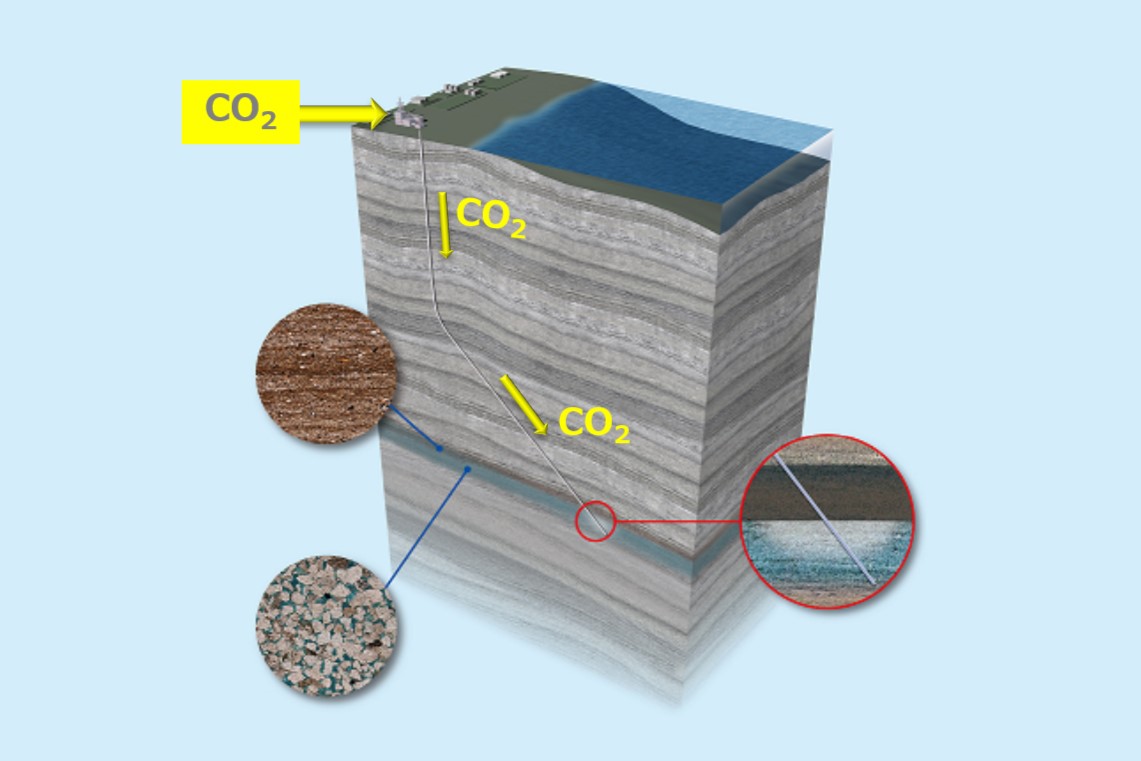

日本でも事業化へ動き出した「CCS」技術(後編)〜「CCS事業法」とは?

-

日本でも事業化へ動き出した「CCS」技術(前編)〜世界中で加速するCCS事業への取り組み

-

日本の多様な再エネ拡大策で、世界の「3倍」目標にも貢献

-

世界で高まりを見せる原子力利用への関心 COP28でも注目

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)

-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!