電気自動車(EV)は次世代のエネルギー構造を変える?!

電気モーターを動力源として走行する電気自動車(EV)。EVは単なる新型の自動車という枠を超え、温暖化対策をはじめとする世界のエネルギー問題に大きな変化をもたらす可能性を持つものとして、その普及拡大が期待されています。近年さらに注目が高まるEVについて、世界や日本の現状と普及に向けた取り組みを見てみましょう。

1.EVをめぐる世界各国の動き

まだ低シェアではあるが販売量は増加の見込み

EVは長らく、走行距離の短さやコストが課題であると言われてきました。しかし、2017年10月から日産自動車が発売を開始した新型EVなど、1回の充電で約400kmを走ることができる製品が登場しています。価格についても、400万円を下回る製品が現れています。

こうした技術の発展とコスト減を背景に、EVの存在感は着実に増しています。国際エネルギー機関(IEA)による2017年6月の発表によれば、2016年のEVの世界累計販売台数は、プラグイン・ハイブリッド車(PHV)との合計で約200万台に達しています。すべての自動車の中ではまだ0.2%という低いシェアですが、各国政府や自動車メーカーのEVに関する動きは活発化しており、さらなる販売量の増加が見込まれます。

各国政府のEVに関する動向

最近目立つのが、ガソリンやディーゼルなど化石燃料を使用する自動車を、将来的にEVへ切り替えるという各国の発表です。

| 国 | 発表年月 | 発表者 | 目標・発言 |

|---|---|---|---|

| 英 | 2017年7月 | 運輸省、環境・食料・農村地域省 | 2040年までにガソリン・ディーゼル車の販売を禁止(HVについては不明) |

| 仏 | 2017年7月 | ユロ・エコロジー大臣 | 2040年までに温室効果ガスを排出する自動車の販売を終了(HVについては不明) |

| 独 | 2016年10月 | 連邦参議院 | ガソリン・ディーゼルエンジンの販売を禁止する決議案を可決 |

| 2017年7月 | 政府報道官 | 「ディーゼル車およびガソリン車の禁止はドイツ政府のアジェンダには存在しない」と発言 | |

| 2017年9月 | メルケル首相 | 「現在主力のディーゼル車の改良とEVへの投資を同時に進める二正面作戦が必要」 | |

| 中 | 2016年9月 | 工信部 | 2019年から新エネルギー車(NEV)規制を導入すると発表、全販売量のうち一定比率の新エネルギー車の販売を求める予定 |

| 米 | 2012年 | カリフォルニア州 | 2018年からゼロエミッション(ZEV)規制においてHVを除外 |

| 印 | 2017年 | NITI Aayog(研究機関) | 2030年までにすべての販売車両をEV化する |

(出典)公表情報をもとに経済産業省が作成

ただし、その温度感は国によってまちまちです。たとえば、自動車製造業が主要産業のひとつであるドイツでは、連邦参議院がガソリン車やディーゼル車の販売を禁止する決議案を可決しましたが、この決議に法的拘束力はありません。メルケル首相は、現在の自動車メーカーの主力であるディーゼル車の改良も並行して進めるとコメントしています。

また、ハイブリッド自動車(HV)やPHVに関する点にも注意が必要です。2040年までにガソリン車やディーゼル車の販売を禁止すると発表したイギリスとフランスでは、HVについての戦略は不明確となっています。中国はEVの普及に注力していますが、各自動車メーカーに一定数の販売が義務づけられる予定の「新エネルギー車(NEV)」には、EVだけでなくPHVや燃料電池自動車(FCV)も含まれています。

自動車メーカーによるEV開発動向

とはいえ、「電気」が次世代自動車のエネルギーの中心となる存在であり、動力の全てもしくは一部に電気を利用した自動車がシェアを高めていくことは間違いなさそうです。世界の自動車メーカーでも2020年前後を目標とした新車開発に注力しており、さまざまな動きが見られます。

先日、ドイツのフランクフルトで開催された国際モーターショーでは、海外メーカーによる電気自動車のコンセプトカーの出展が目立ち、各社は記者会見で今後のEV販売計画に言及しています。

日本においても10月に日産自動車が新型リーフを発売したほか、トヨタ自動車、マツダ、デンソーがEVの共同技術開発のための会社設立を決定しました。また、本田技研工業は2030年にEV・PHV・FCVの販売比率を3分の2にするとしています。

| 海外メーカー | EV・PHV投入計画 |

|---|---|

| BMW | 2025年までに12車種のEVを含む25車種の電動車両を発売 |

| フォルクスワーゲン | 2025年までにEVを50車種発売し、世界で年300万台のEVを販売 |

| ダイムラー(メルセデスベンツ) | 2022年までにEVを10種類以上発売 |

| GM | 2020年までに中国でEV・HV10車種を発売 |

| ボルボ | 2019年以降販売する全車種をEV・PHV・HV化する |

(出典)公表情報をもとに経済産業省が作成

2.EVがもたらすエネルギー問題の解決

EV×再エネで二酸化炭素排出ゼロも

このように世界中でEVに期待が集まっている理由は、まず何よりも、走行中に二酸化炭素を排出しないため、二酸化炭素排出抑制に役立つということです。

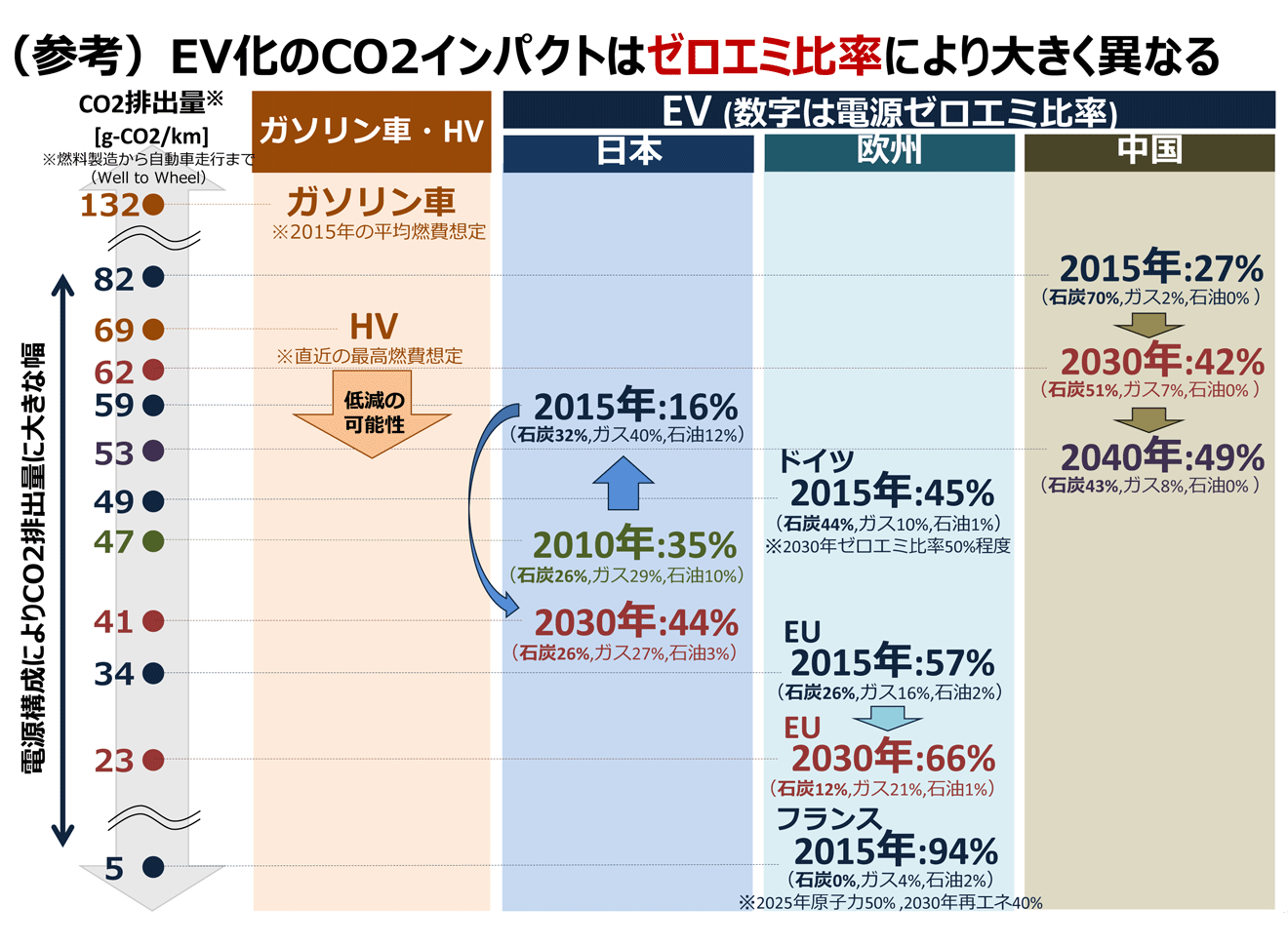

ここで、注意すべきポイントがあります。それは、EVのエネルギー源となる電気をどのようにしてつくるかによって、二酸化炭素排出抑制にもたらすインパクトは大きく変わるということです。いくら走行中の排出がゼロでも、電気をつくる方法、つまり「電源」が二酸化炭素を多く排出するものであれば意味がありません。

いっぽう、もしEV用の電気を、二酸化炭素を排出しない「ゼロエミッション電源」だけでつくることができれば、自動車の駆動をめぐる二酸化炭素の排出をゼロにすることも可能となります。ゼロエミッション電源としては、水力発電や太陽光発電、風力発電などの再生可能エネルギー(再エネ)、原子力発電、さらに将来的には水素発電などが考えられます。

下の図は、日本、欧州、中国のゼロエミッション電源の現在の割合と将来目標をもとに、EVが普及した場合の二酸化炭素排出量を試算したものですが、ゼロエミッション電源の比率によって、EV化がもたらすインパクトは異なることがわかります。EVの普及は、電源構成の改革と共におこなわれる必要があるということです。

電源構成におけるゼロエミッション比率とEV化がもたらす二酸化炭素排出量へのインパクト

(出典)日本自動車研究所、IEA Energy Balances、WEO2016などをもとに資源エネルギー庁が試算

※欧州・中国のライフサイクル計算には一部日本の想定を適用

- 詳しく知りたい

- エネルギー情勢懇談会(第2回)配布資料

EVが日本のエネルギー構造を変える?

再エネ由来の電気を使ったEVが普及することは、別のエネルギー問題にとっても解決の糸口となる可能性があります。それはエネルギー自給率の問題や、過剰な石油依存という問題です。

日本は、エネルギーのほとんどを海外からの輸入、それも石油に大きく依存しています。これは、世界のエネルギー情勢や産油国の政治動向に大きな影響を受けやすいなど、さまざまなリスクをはらんでいます。しかし、純国産エネルギーである再エネ由来の電力を使ってEVを動かすことができれば、自給率が高まり、現状の打破に役立つことが期待されています。

EVを組み込んだ次世代電力網

さらにEVは、次世代の電力網を構成する要素のひとつとしても重要です。鍵となるのは、EVに搭載されている蓄電池です。

蓄電池は、余った電力を蓄積して電力不足の時や災害の時に利用したり、消費者(需要家)側の機器をコントロールして電力の需要をバランスする「ディマンドリスポンス」や、分散型エネルギーリソースをまとめて仮想的に発電所をつくる「バーチャルパワープラント(VPP)」(「これからは発電所もバーチャルになる!?」)に活用できる設備です。

そこで、EVに搭載されている蓄電池を電力システムに利用することが期待されています。実際に、EVによるディマンドリスポンスの実験を、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が、アメリカ・ハワイ州マウイ郡でおこなっています。2011年から2017年2月までおこなわれたこのプロジェクトでは、200世帯以上のEV利用者が参加。EVの充電開始時刻を遠隔操作により集中制御して、電力ピーク時間帯と重なってしまう夜7~8時頃から夜10~11時頃にシフトさせるディマンドリスポンスに成功しています。

3.日本におけるEVの現状とこれから

日本のEVの現状と目標

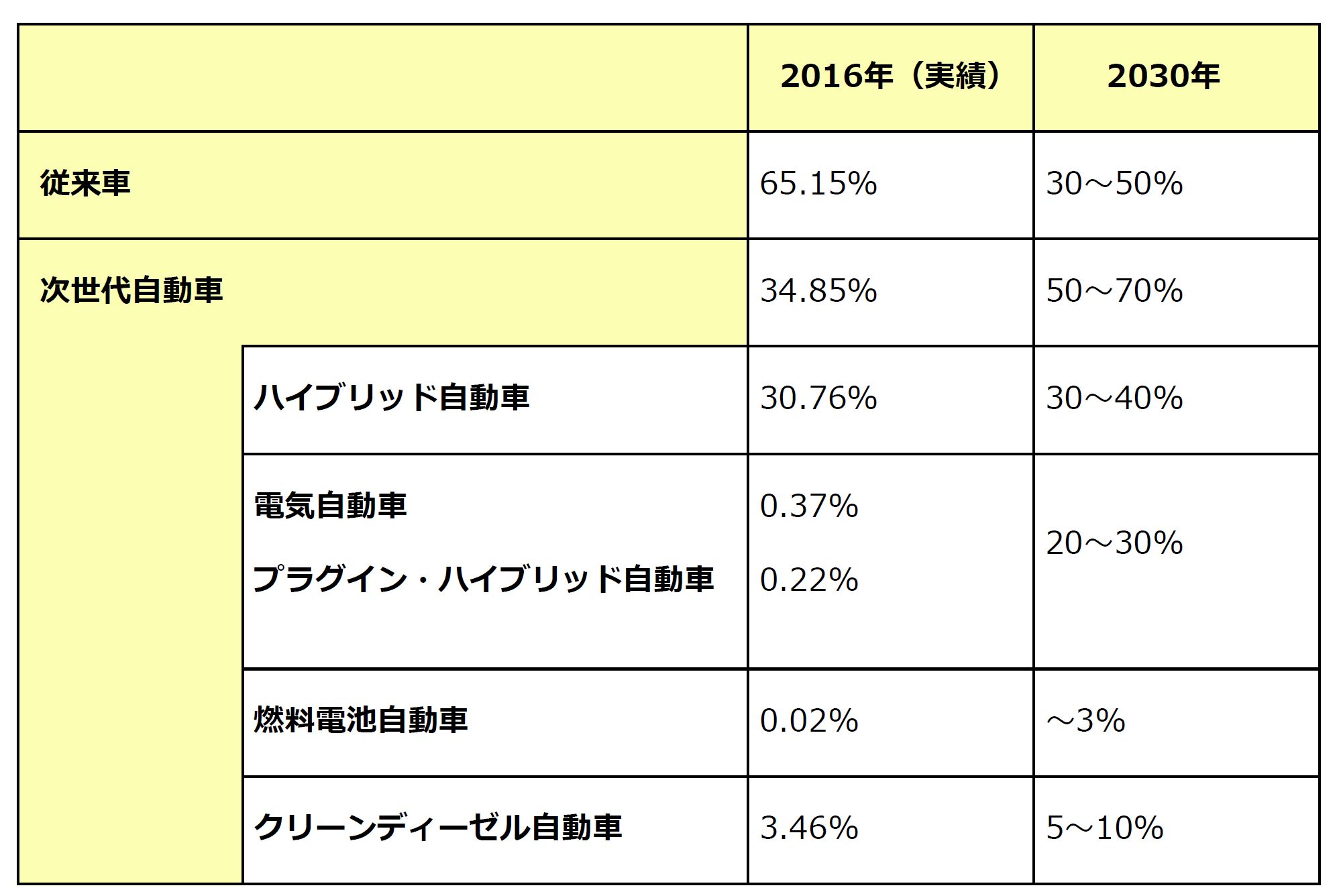

こうしたメリットを持つEVの普及に向けて、日本でもさまざまな取り組みを行っています。日本では、2030年までに、新車販売に占める「次世代自動車(EV、HV、PHV、燃料電池自動車、クリーンディーゼル自動車を含む)」の割合を5~7割とするという目標が掲げられており、そのうちEV・PHVについては2~3割とすることを目指しています。

次世代自動車の新車販売実績と普及目標

(出典)次世代自動車戦略2010、自動車産業戦略2014年

EVを開発から購入まで支援

もともと日本の自動車メーカーは、三菱自動車が世界初の量産EVを発売するなど、この分野を先導してきました。ここのところ海外勢の急成長が目立っていたものの、前述した日産自動車の新型車が走行距離、価格ともに海外勢をしのぐ製品となるなど、日本勢も巻き返しを図っています。こうした各メーカーの次世代自動車開発を加速させ、普及目標を実現するため、開発から購入、インフラ構築まで、さまざまなフェーズでの支援や促進の政策を進めています。

たとえば、EV普及の課題である価格については、EVを含む環境性能に優れたクリーンエネルギー自動車の購入者を対象とした補助金を設けています。(![]() クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(PDF形式))。また事業者側についても、走行距離を延ばす鍵となる蓄電池技術の研究開発や、充電スタンドなどのインフラに関する設置費補助などの対策を進めています。

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(PDF形式))。また事業者側についても、走行距離を延ばす鍵となる蓄電池技術の研究開発や、充電スタンドなどのインフラに関する設置費補助などの対策を進めています。

EVは、温暖化対策の鍵であるだけでなく、私たちを取り巻くエネルギーのあり方にさまざまな影響をもたらす可能性があります。これからも、世界のEV化を先進的な技術で牽引し続けるべく、多様な支援策を実施していきます。

お問合せ先

記事内容について

経済産業省 製造産業局 自動車課 電池・次世代技術・ITS推進室

資源エネルギー庁 長官官房 総務課 戦略企画室

スペシャルコンテンツについて

長官官房 総務課 調査広報室

※掲載内容は公開日時点のものであり、時間経過などにともなって状況が異なっている場合もございます。あらかじめご了承ください。

最新記事

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く⑤:脱炭素電源としての原子力の活用

-

アジアの脱炭素化と経済成長をめざす「AZEC」(前編)2025年の成果は?

-

「エネルギー基本計画」をもっと読み解く④:安定供給と脱炭素の両立をめざす電力システム改革

-

「COP30」で日本の脱炭素技術を世界に発信!持続可能燃料の共同宣言にも注目

-

暖房費のかさむこの冬も、電気・ガス料金の支援を実施。よくいただく質問に資源エネルギー庁がお答えします!

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(後編)

-

世界の温室効果ガス排出量と削減目標の「今」を知ろう――「エネルギー白書2025」から(前編)

-

ガソリンの暫定税率(当分の間税率)の廃止でガソリン代はどうなるの?よくいただく質問に、資源エネルギー庁がお答えします!