ISO50001導入事例紹介

| 事例1 | エネルギー供給業 | 株式会社東京エネルギーサービス |

| 事例2 | 内装施工・ビルメンテナンス業 | 株式会社パルコスペースシステムズ |

| 事例3 | 鋳物製造業 | 鍋屋バイテック株式会社 |

| 事例4 | 装置設計製作業 | 大村技研株式会社 |

| 事例5 | ビル管理業 | 株式会社オーエンス |

| 事例6 | 産業廃棄物処分業 | オーエム通商株式会社 |

| 事例7 | インフラシステム設計製造業 | 株式会社日立製作所おおみか事業所 |

| 事例8 | 空調・給排水設備設計・施工業 | 栗田工業株式会社 |

| 事例9 | ビル管理事業 | 三幸株式会社 |

| 事例10 | ビル管理事業 | 三井不動産ファシリティーズ株式会社 |

| 事例11 | 建物総合管理業 | 株式会社トーリツ |

| 事例12 | 金属プレス加工業 | 株式会社サイベックコーポレーション |

| 事例13 | 自動車部品製造業 | 株式会社エフテック |

| 事例14 | 小売業 | イオン株式会社 |

| 事例15 | スマートエネルギーサービス業 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン |

| 事例16 | 空調機製造業 | ダイキン工業株式会社 |

| 事例17 | 学校教育 | 千葉大学 |

事例9 三幸株式会社

| 1 | 業種 | ビル管理業 |

| 2 | 指定・認証 | ISO14001 |

| 3 | トップマネジメント | 社長 |

| 4 | エネルギー方針 | 2012年3月制定済み |

| 5 | エネルギー目標 | 2010年度比で3年間で電気使用量の13%削減 |

| 6 | エネルギーパフォーマンス指標 | 床面積当たりの電力消費量 |

| 7 | 改善対策・活動 | BEMS導入、空調設備に全熱交換器導入、空調設定 温度の適正化 |

| 8 | 成果 | 2012年度は本社移転があり、2010年の床面積当たりの電力消費量から 11%削減を目標に設定し取組み中 |

(1)事業者の概要

ビルのメンテナンス(清掃・警備・設備管理)を総合的に管理する「施設総合管理事業」、公共スポーツ施設等の「指定管理受託事業」、「環境プラント事業」及び、その他プラントオペレーションサービス等の事業が主。資本金は1億円。従業員数は約1、600名。東京神田駿河台本社を始め、首都圏を中心に全国19カ所に支店、営業所を展開。

ISO14001(環境マネジメントシステムEMS)の認証を取得(2007年1月)。

(2)EnMS導入の経緯

ISO50001導入の経緯は以下のとおり。

単なる“ビル総合管理会社”から、“ビル管理に関するソリューションを提供する会社”への進化を成し遂げ、顧客に対して当社のエネルギー管理ソリューションの信頼性を訴求するため、本社においてISO50001に基づくエネルギーマネジメントシステム(EnMS)を導入し、認証を取得することを決定した。本社のEnMS運用によって得られたノウハウを顧客に提供することにより、管理物件におけるエネルギー管理の信頼性を広く顧客にアピールすることを目的とする。

(3)EnMS適用範囲

清掃・設備管理・警備等のビル総合管理サービスの提供に関する本社業務を認証の範囲とした。

本社は、2012年6月の認証取得時点では渋谷区千駄ヶ谷のオフィスビルの4~6F(総床面積1、239㎡)をテナントとして占有して業務を行なっていたが、2012年7月末に千代田区神田駿河台の6F建てビル(総床面積1、483㎡)に移転した。両ビルとも、そのエネルギー源は電力のみで、2010年度、2011年度の使用量は、いずれも約200、000kWh程度で省エネ法の特定事業者の使用量レベルには達していない。

(4)推進体制

EnMSの構築・推進体制は下図のとおり。

ISO推進室は既に事務職を主体として、本社におけるISO14001 EMSの運用と活動を行っていたが、新たにビル管理経験者と計測・制御エンジニア並びにエネルギー管理エンジニアでエネルギーマネジメント推進チームを編制して、顧客に提供するエネルギーマネージメントソリューションの信頼性を担保すると同時に、ISO50001 EnMSの方向性決定及び、詳細な分析と課題の特定改善を推進チームが担うことでノウハウを体現、蓄積できる体制とした。但し、意思決定に齟齬が生じないように、エネルギーの目的・目標/行動計画についてはEnMSの決定が優先することをEnMSマニュアルに明記した。

図 EnMS構築・推進体制

(5)エネルギー方針

EnMSの構築に先立ち、2012年3月1日にエネルギー方針を新たに制定。

表 エネルギー方針

三幸株式会社 エネルギー方針

当社は、エネルギー資源の重要性を認識し、ISO50001に基づくエネルギーマネジメントシステムを構築し、その継続的改善を図ることによって、エネルギーの効率的使用及び有効利用に積極的に取り組みます。

|

(6)エネルギー目的・目標・行動計画

エネルギーレビュー

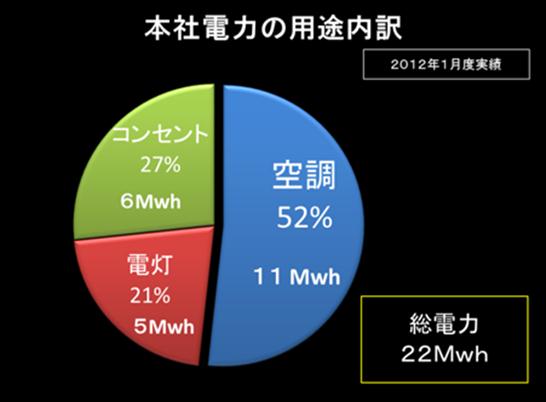

認証取得時点では、2010年度、2011年度の電力使用実績を基にエネルギーレビューを実施。エネルギーレビューでは、フロア毎の電気の使用量(空調、照明、コンセントの別に把握)、フロアに勤務する従業員数、フロアの使用状況(サーバールーム、研修室、通常の事務所スペースの区別)、気象庁から公表されている月の平均気温等を分析の対象として分析を実施。

エネルギーレビューの結果、暖房及び冷房が不要な中間期のエネルギーの使用状況、及びコンセント系統の電力消費に改善の余地があること、また各フロアの床面積が、エネルギーの使用実績に密接な関連を持ち、エネルギー使用量を床面積(㎡)で除した値をエネルギー消費原単位として設定することを決定。

表 著しいエネルギー使用の領域及び関連変数

| 著しいエネルギー使用の領域 |

|

| 著しいエネルギーの使用に関連する関連変数 |

|

図 渋谷区千駄ヶ谷(移転前)の本社電力の用途別内訳

エネルギーベースライン及びエネルギーパフォーマンス指標

2011年度は、東日本大震災の影響を受け、5月から10月の電力消費量が2010年度に比較して著しく少ない値であったことから、特別な状況にあったと判断し、2010年1月~12月のエネルギー使用実績に基づきエネルギーベースラインを設定。一方で、7月末に本社社屋の移転が計画されており、大きくエネルギーの使用状況が変化することが想定されていたことから、エネルギーパフォーマンス指標としては移転前後のエネルギーパフォーマンスの比較ができるようにするために、床面積あたりの電力消費量を採用した。2010年実績から11%削減した値を目標として設定し、エネルギーパフォーマンス(実績)の評価に用いた。

表 エネルギーベースライン及びエネルギーパフォーマンス目標

| エネルギーベースライン | 2010年(1月~12月)電力使用実績(月ごと) |

| エネルギーパフォーマンス目標 | 2010年床面積(㎡)あたりの電力消費量から11%削減した値(目標とする値) |

エネルギー目的及び目標

エネルギーレビューの結果を反映し、ISO50001の導入前から行われてきたISO14001の取組と整合したエネルギー目標設定を実施。

表 エネルギー目的及びエネルギー目標

エネルギー目的 |

エネルギー目標 (2012年度) |

2014年までに基準値(2010年1月~12月)に対して、エネルギー使用量を13%削減 |

基準値に対して11%削減※ |

エネルギーマネジメントシステム文書

手順を規定した文書としては、「EnMSマニュアル」のみを新規に作成。現場での運用手順としては、環境マネジメントで利用されていた「電力運用手順書」をそのまま活用。また、「エネルギー関連法規制一覧表」、「エネルギーレビュー報告書」、「エネルギー目的・目標/行動計画」等20数種類の帳票をEnMSの運用のために追加したが、そのほとんどは、EMS(環境マネジメントシステム)に倣って新規に作成した。

(7)活動の工夫

EnMSの運用における工夫

事業者は、2007年からISO14001に基づく環境マネジメントの活動を展開しており、エネルギー使用量の削減/効率化については、環境マネジメント上の一つの課題として従来から取組んできた実績がある。これらの運用実績を活用しながら、さらに効果が上がる(エネルギーパフォーマンスの改善につながる)マネジメントシステムとなるよう工夫。具体的には従来から行ってきた空調温度設定の遵守や会議室やトイレなどの不使用照明の消灯など、エネルギー使用者依存度の高い運用管理部分の省エネはISO14001に基づくEMSの電力手順書の運用徹底を図り、目的・目標を達成するために必要な改善効果が期待出来る箇所の探索、データに基づく分析、改善策の提示・推進、実施効果の把握や管理はISO50001に基づくEnMSを活用。初回登録のための審査では従来から行われていた環境マネジメントシステム(EMS)の活動に基づく、電気使用量の削減実績をエネルギーパフォーマンスの改善実績として説明した。

マネジメントレビューのアウトプット

マネジメントレビューでは、EnMSの運用の結果として、エネルギーパフォーマンス及びエネルギー目的・目標及び行動計画に対する進捗状況を中心に報告。

トップマネジメントからは、本社移転後も“エネルギーパフォーマンスの見せる化”について十分に検討し、社員への意識付けを徹底し、運用するよう指示があった。

ISO50001の導入

事業者は、ISO50001の導入において以下の点に課題を感じている。

1)移転後を見越した運用方法の検討

2012年7月末に本社の移転を計画していたため、移転前のエネルギーマネジメントの実績を移転後にも引き続き活用できるような工夫が必要であった。これには目標とするエネルギーパフォーマンスに、移転前と移転後の建物の特性(建屋空調面積比、共通部の割合を考慮)を反映することで対応した。

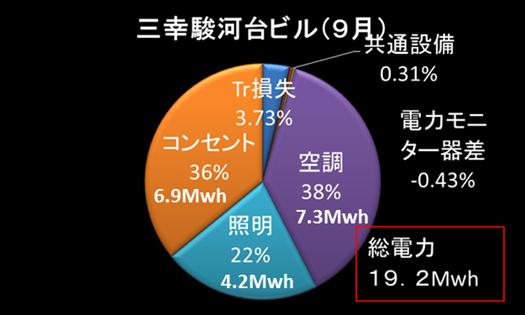

図 三幸駿河台ビル(移転後) 図 三幸駿河台ビルのエネルギー消費内訳

2)エネルギーパフォーマンスの分析

データに基づき、パフォーマンス目標の達成/未達成が明確に示される分かりやすさがある反面、短期間の運用ではエネルギーパフォーマンスとその運用状況(外気の温度や、要員の勤務状況や空調の稼働状況等)の関連が把握しきれない部分もある。分析方法の確立が課題として残っている。

(8)EnMSの構築・認証に必要とした資源

IISO50001及びEnMSの運用に関する知識等を修得するための研修など

- EnMSの構築に必要な知識の習得

事前準備のために外部研修機関が実施する研修に参加し、ISO50001に対する基本的な理解を深めた。導入推進メンバーは、コンサルタント主催の1日間の研修によりISO50001 EnMSの構築に必要な知識を習得。

- 内部監査員研修

コンサルタント主催の内部監査員研修(1日)を受講し、EnMSの内部監査に必要な知識・技能を習得。上記研修の受講者は、ISO14001 EMSの内部監査経験のある者とした。

認証取得の費用など

短期間での認証取得を実現するために、外部のコンサルタントを起用。認証機関及びコンサルティング会社に支払った費用は合計で、約160万円程度。

ISO50001認証までのスケジュール及び工数

2012年7月末に本社移転を控えていたが、業界に先駆けて認証取得を目指すという社内の気運を受けて、2012年2月に認証取得に向けたキックオフを行い、5月、6月にそれぞれ、第一段階審査、第二段階審査を受審し、6月13日に認証取得という短期間での取得を実現。

表 EnMS構築・運用のスケジュール

| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |

▲キックオフ

|

||||

▲ St2

EnMS構築 EnMS運用 ▲認証

|

||||

EnMSの構築から認証取得までの社内工数は、およそ推進メンバー6名×約10日=60人日≒2.7人月程度の工数を要した。(1人月=22人日で換算)

エネルギーパフォーマンス向上のための設備投資

2012年7月末に本社移転が計画されていたことから、移転前迄は(認証取得6月)コンセント電力計(消耗工器具)だけに抑えたが、本社移転(既に竣工済みの物件への移転)にあたっては、新社屋改修の段階で、次の対策を考慮した。

- BEMS(状態監視機能付き)の導入

既設ビルマルチ空調が旧型のため、デマンド警報時は手動で空調ON/OFF

既設動力盤や電灯分電盤内に電力モニター取付

無線式センサー採用による工事費削減

図 BEMS システム 図 空調電力モニター 図 無線式温湿度センサー

- 電力系統の見直し、整理(著しい電力使用源の空調電力系統を動力系統に一元化)

- 空調設備に全熱交換器の追加導入

- 上水直送ポンプの採用

- サーバールーム空調設備の新設

(9)活動の成果

ISO50001の導入による成果

“エネルギーパフォーマンスの改善につながる管理体制の確立”に大きな成果があったと認識している。従来のEMSに基づく分析(環境側面の洗い出し及び著しい環境側面の決定)は改善の可能性の洗い出しと改善課題の決定に留まっており、データに基づく効果の予測や検証が行われていなかった。省エネの取り組みが浸透していくに従って、より精緻な分析に基づく改善課題の特定が欠かせなくなってくるが、今回のEnMSの導入は本社新社屋の改修及び移転に時期を合わせ、さらなる省エネルギーの推進の良い機会となった。

また、従来のISO14001の活動で、“やっているはず”、“出来ているはず”と思われていた現場(事務所内)の省エネ活動も、ISO50001のマネジメント手法によるエネルギー改善の実践(PDCA)と状態監視機能付きのBEMS導入による“見せる化”効果で、社員ひとり一人が、消費電力量と外気温度、室内温度のデータと体感関係に理解を示し、目的・目標達成に向けた改善を受入れ、前向きな改善を少しずつ推し進めることができた。ISO50001はエビデンスに基づくレビューを重んじており、目的・目標の達成を確実にする優れたマネジメント手法で有ることを改めて認識することができた。

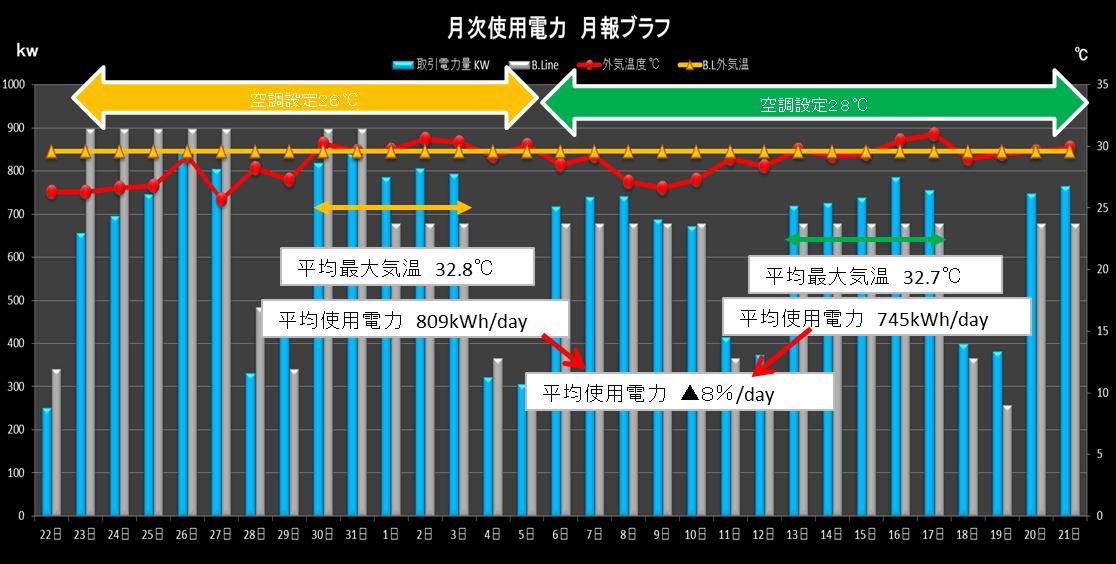

“見せる化”の手段を持たなかった時はなかなか従業員の理解が得られなかったが、三幸「賢い節電7ヶ条」をEnMS会議で決議し冷房温度設定を26℃から28℃に変更し実践し、その効果を公開することでエネルギー使用者の理解を得ることができ、遵守率98%で冷房期を終えることができた。

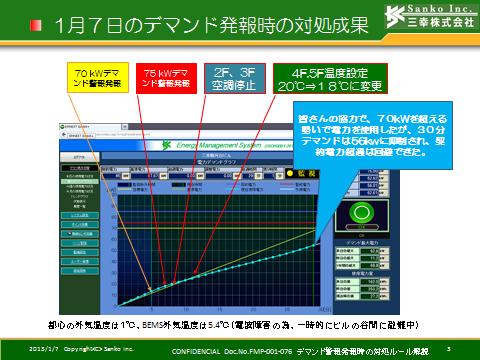

図 空調温度設定を26℃→28℃に変更した削減効果(総電力使用量)

今冬は、暖房温度20℃に挑戦し、デマンド警報発報時に空調を手動で止めるルールを制定し、移転前に記録された前居住者が残したデマンドは85kWであったが、当社は15kW減(約▲18%)の70kWを目指す事を検討しはじめた。既に、手動デマンド制御でデマンド抑制ができる事をEnMS活動職場委員と実践し確認したところである。

図 手動デマンド制御の成果

今後の改善の取組み

EnMSに関連する今後の改善、計画は以下のとおり。

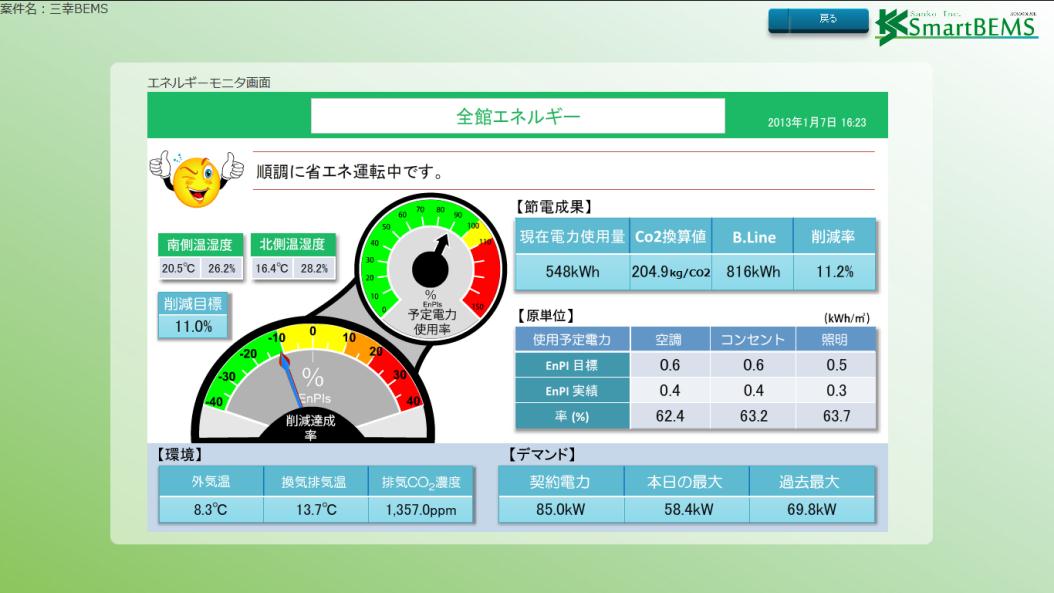

エネルギー方針に掲げる様に、当社はトータルファシリティーソリューションを確立するため、自らエネルギー原単位の管理と削減に取り組むことにした。我々はエネルギー原単位削減は照明LED化や高効率空調システム等の大型設備投資だけでは毎年積み上げる継続的削減は無理である事を承知している。継続的削減はそこでエネルギーを使用している全員が省エネの必要性を真摯に受け入れる必要がある。その上で、エネルギーの「見せる化」をもっと身近にし、例えば、空調設定温度を操作すると電力使用量にどの程の影響があるのかを各自が体現して、その影響の大きさを身につけておく必要がある。その手助けをする仕掛けの試みとして、BEMSデータを使用し、汎用PCでリアルタイム(10分間隔)にフロア別(組織別)の本日予定使用電力使用率と削減目標達成率を「見せる化」した“エネルギーメータ”をWebで全員に公開し活用を図っていく。

当社は、物件管理で使用しているエネルギー管理システム(監視システム)や本社のエネルギー管理で得られたノウハウを活用し、顧客にビル総合管理会社だからこそ出来る、より一層優れた新しいソリューションを提供し、サービスの品質向上及び、信頼性の向上に活用していくことを意図している。これは、次のような段階を経て実現されるものとの認識。

↓

|

図 エネルギーメータ