- ホーム>

- 政策について>

- 省エネルギー・新エネルギー>

- 新エネルギー>

- なっとく!再生可能エネルギー>

- FIT・FIP制度>

- 旧制度に関するよくある質問

FIT・FIP制度

旧制度に関するよくある質問

本ページでは、ホームページや電話等を通じ、皆さまから寄せられたご質問に対しお答えいたします。

なお、新制度に関するご質問はこちらをご覧ください。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度 太陽光発電の余剰電力買取制度

再生可能エネルギーの固定価格買取制度(2012年7月1日~)

よくある質問 一括ダウンロード[Excel形式]![]() (20161020時点)

(20161020時点)

制度全般

- Q1-1. どの法律に基づいて実行されますか?

- A.買取制度は、平成23年8月26日に成立した、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づいて実施されています。(法令集はこちら)

- Q1-2. 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」とはどのようなものですか?

- A.再生可能エネルギーは、コストが高いなどの理由によりそのままではなかなか普及が進みません。そのため、電気の利用者皆様のお力を借りて、再生可能エネルギーが私たちの暮らしを支えるエネルギーの柱のひとつになるよう育てるための制度が「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」で、平成24年7月1日にスタートしました。

この取組の趣旨は「みんなでエネルギーを育てる」ということから、「育エネ」と呼んでいます。

具体的には、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期間、電気事業者が買い取ることを義務付けるものです。電気事業者が買取りに要した費用は、使用電力に比例した再エネ賦課金によってまかなうこととしており、電気料金の一部として、国民の皆様にご負担をお願いすることとなっております。 - Q1-3. どんな再生可能エネルギーが対象になりますか?

- A.太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを用いて発電された電気が対象です。その他の再生可能エネルギー(海洋温度差、波力、潮流等)については実用化の状況を踏まえ対象に追加すべきか検討していく予定です。

- Q1-4. 買取期間が終了したあと売電を続ける場合の買取条件はどうなりますか?

- A.法に基づく価格の規制が終了しますので、買取期間の終了後又は終了が近づいた時点で発電事業者と電気事業者との合意により買取価格を決めていただくことになります。

- Q1-5. 再生可能エネルギーで発電したことによる環境価値の帰属はどうなりますか?

- A.固定価格買取制度では、環境価値も再生可能エネルギー電気と一緒に買い取られるため、発電者のもとに環境価値は残らず、賦課金を負担される電気の消費者に帰属します。余剰で売電する場合は、自家消費分については環境価値が残ります。

- Q1-6. いわゆる新電力にも売電を行うことはできますか?

- A.売電を行うことは可能です。ただし、新電力の需要規模等といった要因により買取りが困難である場合もあるため、個別に新電力にご相談ください。

- Q1-7. どのような手続をすれば電気事業者に売電できるようになりますか?

- A.まず国の設備認定の申請・取得を行い、国の発行する認定通知書のコピーを添えて、電気事業者へ接続契約及び特定契約の申込みを行い、電気事業者と契約締結し、売電するのが基本的な流れになります。

なお、一定規模(主に 50kW)以上の発電設備を設置する場合は電力会社による接続検討が必要になります。

(※)ただし、電力会社によって取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各電力会社にお問い合わせ下さい。 - Q1-8. 特定契約の相手方を変更した場合、調達価格や調達期間は変更されますか?

- A.特定契約の相手方を変更した場合でも、当該設備に適用されている調達価格や調達期間は変更されません。

- Q1-9. 特定契約の相手方を旧一般電気事業者から旧特定規模電気事業者(新電力)等に変更した場合、旧特定規模電気事業者(新電力)から旧一般電気事業者に変更した場合などには、変更後の電気事業者にも特定契約の締結義務はありますか?

- A.特定契約の相手方を変更する場合、変更先の電気事業者にも当然再エネ特措法第4条の特定契約の申込みに応ずる義務が課せられ、電気事業者は法令で定める特定契約の締結を拒むことができる正当な理由がない限り、特定契約の締結を拒むことはできません。

- Q1-10. 複数の電気事業者と特定契約を締結した場合、契約締結後に当初の優先順位・割合を変更したとしても、当該複数の電気事業者には再生可能エネルギー電気の調達義務はありますか?

- A.複数の電気事業者と特定契約を締結する場合には、再エネ特措法施行規則第4条第1項第2号トの規定に基づき、(1)特定供給者がそれぞれの電気事業者毎に供給する予定の一日当たりの再生可能エネルギー電気の量又は予定供給量の算定方法をあらかじめ定めること、(2)再生可能エネルギー電気の供給が行われる前日における特定契約電気事業者が指定するときまでに、特定契約電気事業者に予定供給量を通知すること、(3)指定時間以降、通知した予定供給量の変更を行わないこと、が条件となっていますが、これに反しない限り、当該複数の電気事業者には再生可能エネルギー電気の調達義務があります。

- Q1-11. 電気事業者から接続に必要な費用を請求されましたが、

その内訳や積算の根拠などは出してもらうことができるのでしょうか? - A.内訳や積算の根拠は出してもらうことができます。

再エネ特措法施行規則第5条第2項において、電気事業者は、「特定供給者に書面により前項各号に掲げる費用の内容及び積算の基礎が合理的なものであること並びに当該費用が必要であることの合理的な根拠を示」す義務があり、これに基づき発電事業者は、電気事業者から費用の内訳や積算の根拠を書面により回答を受けることができます。また、その結果を踏まえ、当該回答の合理性等に関して疑義がある場合は追加の説明や資料の提出又は協議を求めることができます。

電気事業者が書面で通知する概算工事費及びその算定根拠については、発電事業者が相見積もりを取れる程度に詳細である必要があり、具体的には以下の内容を提示することとなっております。

・電気事業者が示すべき概算工事費及びその算定根拠の具体的な内容・記載例

負担金工事内訳[特別高圧][PDF形式] 負担金工事内訳[高圧・低圧][PDF形式]

負担金工事内訳[高圧・低圧][PDF形式]

また、発電事業者は、電気事業者に対し、対策工事の必要性・合理性を確認するため、設計図書の提示などを求めることができます。 - Q1-12. 「全量買取制度」と呼ぶ場合がありますが、買取対象は発電量全量ですか?それとも余剰ですか?

- A.「全量買取制度」とは、電力会社の系統に送電された電気の量すべてを買い取る制度、という意味です。

電気の供給方法については、家庭や事業所等に供給される電力と同じ引き込み線と接続する「余剰配線」と、再生可能エネルギー発電設備だけを系統連系する「全量配線」の二つの方法があり、10kW未満の太陽光発電設備は余剰配線のみですが、この区分以外では、余剰か全量かを選択することができます。

なお、いずれの場合にも、パワーコンディショナなどの発電設備で使用する電気が差し引かれますので、実際の売電量は、発電量全てではありません。 - Q1-13. 住宅用太陽光(10kW 未満)はなぜ全量ではなく、余剰買取なのですか?

- A.以下の理由から住宅用太陽光(10kW 未満)は余剰買取方式としました。

○余剰買取方式の場合、自己消費分を減少させることにより、太陽光発電の売電量が増やせるため、省エネルギーの促進効果がある。

○余剰買取と全量買取の買取価格が同じになる場合、太陽光発電による発電量が増えないにも関わらず、再エネ賦課金の負担が増えることとなる。

○余剰買取方式の場合、売電分が6割という前提で計算され、平成24年度の場合、42円/kWhという調達価格になっているが、全量買取方式の場合、発電分を100%売電する前提で価格設定を行うため、調達価格が下がる(試算値で、34 円/kWh)こととなり、消費者にとって、導入のディスインセンティブになるおそれがある。

○全量買取方式の場合、全発電量がいったん電力系統に逆潮流してくるため、太陽光発電による発電量が同じままでも、電力系統への負担は増えることとなる。このため、系統整備費用が増加する。(参照:第7回調達価格等算定委員会[PDF形式] )

) - Q1-14. すでに再生可能エネルギー発電設備を設置済みでも買取制度の対象となりますか?

- A.既存の再生可能エネルギー発電設備は、多くの場合、平成15年に導入された RPS制度の対象になっています。これらの設備については、平成24年11月1日までにRPS法に基づく設備認定の撤回の申し出をした上で、再生可能エネルギー発電設備認定申請書を提出し、認定を受ければ、既運転期間を除く残余期間を対象に、固定価格買取制度の対象とすることができました。

なお、RPS 制度の設備認定を受けていても、既に太陽光発電の余剰電力買取制度で買取されている設備は、再エネ特措法附則第6条の規定による大臣の確認を受けることにより再生可能エネルギー発電設備とみなされることから、上記の手続は不要です。つまり、これまで余剰制度で買取りが行われていた方は、実質的な変更はなくこれまでと同様の価格・期間で買取りが継続されます。

他方、RPS制度の認定を受けていない設備で、平成24年7月1日までに既に再生可能エネルギー電気の発電を開始していた場合にあっては、平成24年11月1日までに再生可能エネルギー発電設備の認定申請をし、認定を受けた場合には固定価格買取制度の対象になります。 - Q1-15. 電力会社が関与して再生可能エネルギー発電設備を設置する場合も買取対象になりますか?

- A.買取対象になります。例えば電力会社の子会社が再生可能エネルギー発電設備を設置して本制度により売電を行うことは、その出資比率に関わらず可能です。

電力会社Aが自ら設置した再生可能エネルギー発電設備が発電した電気の買取りを電力会社A自身が行うことはできませんが、他の電気事業者(特定規模電気事業者など)に販売する電気は固定価格買取制度の対象となります。 - Q1-16. 電気の需要場所としては分かれている隣接する複数の建物の屋根に太陽光発電設備を設置する場合、それらの太陽光発電設備を電線路でつなぎ、1発電設備として設備の認定を受け、電気事業者との系統連系は1カ所として売電することはできますか?

- A.上記のような場合には、当該隣接する複数の建物の所有者及び当該太陽光発電設備の設置者が同一の場合に限って、1発電設備として認定を受けることができます。こうした申請をする場合には、所有者が同一であることを確認するための書類として、登記簿謄本(コピー)を申請書に添付してください(なお、当該複数需要場所が公道をまたぐ場合など、発電設備同士をつなぐ電線路が事業用電気工作物となり、電気主任技術者の選任が必要となる場合があります)。

- Q1-17. 再エネ賦課金はどうして支払わないといけないのですか?

- A.本制度によって買い取られた再生可能エネルギー源による電気は、皆様に電気の一部として供給されているため、電気料金の一部として再エネ賦課金をお支払いいただいています。

再生可能エネルギーは一度発電設備を設置すると自然の力で繰り返し発電が可能です。この再生可能エネルギーの電気が普及することは、日本のエネルギー自給率の向上に有効です。エネルギー自給率が向上すると、化石燃料への依存度の低下につながり、燃料価格の乱高下に伴う電気料金の変動を抑えるといった観点から、すべての電気をご利用の皆様にメリットがあるものだと考えています。 - Q1-18. 再エネ賦課金とは、どのようなものでいつから支払いが始まるのですか?

- A.すべての電気をご利用の皆様を対象に、電気の使用量に応じて電気料金の一部としてお支払いいただくものです。平成24年7月1日以降の電気使用に対してこの再エネ賦課金が生じますので、一般家庭の場合は8月分の電気料金より再エネ賦課金の負担が始まります。事業者の方で、契約期間が残っている場合でも平成24年7月1日以降の電気使用については、再エネ賦課金が生じますのでお支払いいただく必要がございます。この賦課金の単価は、どの電気事業者と契約されているかや、どの地域にお住まいかに関わらず、全国一律(平成28年度は2.25円/kWh)となります。 ただし、大量の電力を消費する事業所で国が定める要件に該当する場合は減免措置がございます。

- Q1-19. 再エネ賦課金の単価は、どのように決まるのですか?

- A.買取価格等をもとに年間でどのくらい再生可能エネルギーが導入されるかを推測し、毎年度経済産業大臣が再エネ賦課金の単価を決めます(平成28年度は2.25円/kWh)。なお、推測値と実績値の差分については、翌々年度までの再エネ賦課金単価で調整します。(参考:第2回算定委の資料5[PDF形式]

)

) - Q1-20. 平成28年度の再エネ賦課金単価はなぜ 2.25 円/kWh となったのですか?(20160401追加)

- A.再エネ賦課金単価は、法律上、電力会社が買い取る再生可能エネルギー電気の年間の買取総額の見込額から、電力会社が再生可能エネルギー電気を買い取ることによって負担しなくてもすんだ年間の発電コスト相当額(回避可能費用)の見込額を控除し、費用負担調整機関の事務費用の見込額を加え、年間の販売電力見込量で割ることで設定することとされています。なお、見込値と実績値の差分については、翌々年度までの再エネ賦課金単価で調整することとなっています。

平成28年度における再エネ賦課金単価の2.25円/kWhは、以下の見込額を基礎として設定されました。月300kWhの電気を使う標準家庭の場合、月々のご負担額は675円程度(年間の負担額は8100円程度)となります(実際のご負担額は電気の使用量に応じて変わります。)。

平成28年度再エネ賦課金単価

=(買取総額見込額-回避可能費用等の見込額+費用負担調整機関の事務費の見込額)÷販売電力見込量

=(2兆3,000億-4,975億円+2.9億円)÷8,025億kWh

=2.25 円/kWh

詳細は平成28年3月18日の公表資料をご覧ください。

<再生可能エネルギーの平成28年度買取価格・賦課金単価を決定しました> - Q1-21. 再エネ賦課金の減免措置とはどのような場合に受けられるのですか?

- A.以下に該当する方は再エネ賦課金の減免措置がございます。

○大量の電力を消費する事業所(再エネ賦課金の8割が免除)・・・国が定める要件に該当し、毎年度国の認定を受け、電気事業者への申し出が必要になります。

○東日本大震災で被災された方(平成24年8月分~25年4月分に適用される再エネ賦課金が免除)・・・罹災証明を受けた方、避難指示区域等(※)から避難された方は電気事業者へのお申し出が必要になりますのでご留意ください。(避難指示区域等に所在している場合は自動的に免除されますのでお申し出不要です。)太陽光発電促進付加金も同期間は免除されます。

(※)警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点をいいます。 - Q1-22. 消費税率引上げにより、再エネ促進賦課金はどうなりますか?

- A.再エネ賦課金は、消費税相当額を含むものとして告示しています。

- Q1-23. 過去、太陽光発電の余剰電力買取制度で売電していた発電設備は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の開始以降、何か変わりますか?

- A.制度の根拠法がエネルギー供給構造高度化法から再生可能エネルギー特措法に変わりますが、過去、余剰制度で買取りが行われていた方は、買取価格・買取期間について変更はなく、以前と同様の条件で買取りが続きますので手続は不要です。

- Q1-24. 太陽光の余剰買取制度の適用を受けて固定価格買取制度へ移行された設備(※)は、平成27年2月15日施行の(1)運転開始前の発電出力の変更、(2)運転開始前の太陽電池の仕様変更、(3)運転開始後の発電出力の増加による、変更時点の調達価格への見直しの対象になりますか。

※ 再エネ特措法附則第6条第1項の規定により再エネ特措法第6条第1項の規定による認定を受けた発電とみなされる発電に係る太陽光発電設備(以下「特例太陽光発電設備」という。) - A.特例太陽光発電設備は、以下の理由により、この見直しの対象になりません。

・特定太陽光発電設備は既に全設備が運転開始済であり、問いの(1)及び(2)には該当する設備は存在しない。

・特例太陽光発電設備の調達期間は発電出力に関わらず10年間であり、かつ発電出力を10kW未満から10kW以上に増加した場合は調達価格が48円(又は42円)から、変更時点の価格ではなく24円に低下するなど、過剰利益が発生するおそれがない。

<買取価格>

- Q2-1. 翌年度の買取価格・買取期間は、いつ頃、どのように決まりますか?

- A.調達価格や調達期間は、経済産業大臣が、関係省庁や調達価格等算定委員会の意見を尊重して、毎年度、年度開始前までに、経済産業大臣が定めることとなっています。定められた調達価格や調達期間は、年度開始前までに(例年3月末)告示されます。調達価格等算定委員会の議論の経過については、こちらからご確認ください。

- Q2-2. 買取価格は 、消費税込みですか?

- A.10kW未満の太陽光発電は消費税込みの買取価格となっており、それ以外の買取価格は外税(買取価格+消費税)で買取価格を定めています。

10kW未満の太陽光発電のみ消費税込みの買取価格となっていることについては、利用者の大部分が、消費税納入義務を持たない一般消費者であることから、消費増税等により、発電設備の設置者に過大な収入が入らないことや、国民負担が過大にならないようにするために、税込価格とされました。 - Q2-3. 自家発電設備等を併設している場合の買取価格はどうなるのですか?

- A.10kW 未満の太陽光発電設備に自家発電設備等(エネファーム、エコウィル、蓄電池、家庭に電気を供給することができる電気自動車等)を併設するいわゆる「ダブル発電」の取扱いについて、買取価格を定める告示に、下記のとおり適用される条件が書かれています。

『太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所に電気を供給する自家発電設備等とともに設置され、当該自家発電設備等により供給される電気が電気事業者に対する再生可能エネルギー電気の供給量に影響を与えているものに限る。)』

上記告示に従い、当該蓄電池が再生可能エネルギー電気の供給量に影響を与えている場合はダブル発電の価格が適用されると考えます。

他方、蓄電池であっても再生可能エネルギー電気の供給量に影響を及ぼさないことが配線図等で客観的に担保できる場合は太陽光単独の価格が適用されます。本取扱いについては、電気自動車も同様です。 - Q2-4. 調達価格や調達期間が改定されることはありますか。

- A.調達価格や調達期間は、経済産業大臣が、関係省庁や調達価格等算定委員会の意見を尊重して、毎年度、年度開始前までに、経済産業大臣が定めることとなっています。一度定められた調達価格や調達期間が変更されることは、原則的にはありませんが、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができる、と定められています。「物価その他の経済事情に著しい変動」とは、急激なインフレーションやデフレーション、スタグフレーションのような例外的な事態を想定しています。

- Q2-5. メンテナンス体制の変更により変更認定を受けた場合、買取価格や買取期間は変わりますか?

- A.変更されません。

- Q2-6. 太陽光発電設備については、国の設備の認定を受け、電力会社との接続契約の締結によりその時点の買取価格・買取期間が適用されますが、運転開始の期限はありますか?

- A.供給開始の期限は現時点の法令上はございません。ただし、平成26年度の認定運用の変更(※)に伴い、50kW以上の太陽光発電設備については、場所及び設備について確保期限を設け、期限までに確保できない場合には認定が失効することとなりましたので、ご留意ください。

また、国は調達価格の適用が適正に行われるよう、報告徴収を実施し、認定要件である場所と設備の確保を確認しており、これが確認できない場合には、聴聞を経て認定を取り消す取組を行っていますので、認定を受けた場合、できる限り早期に運転開始してください。

なお、接続契約締結時に定めた運転開始予定日までに運転開始できない場合には、電力会社に接続を拒否される可能性がありますので、ご留意ください。

(※平成26年度認定運用の変更はこちら[PDF形式] )

) - Q2-7. 太陽光発電と風力発電を併設していますが、それぞれ発電量を計量できない場合の買取価格はどうなりますか?

- A.適用する買取価格が低い方の設備に適用される価格が採用されます。

- Q2-8. 10kW以上太陽光発電設備は、一般的に「非住宅用」と呼称されていますが、住宅に設置する場合の買取価格・買取期間はどうなりますか。

- A.固定価格買取制度における太陽光の価格は、設備容量によって買取価格・買取期間が定められ、設備所在地は影響しません。そのため設備所在地に関わらず、10kW以上太陽光の価格が適用されます。

- Q2-9. 10kW以上太陽光については、電気の供給方法の違い(全量配線/余剰配線)、蓄電池等の併設の有無により、買取価格・買取期間は異なりますか。

- A.電気の供給方法や蓄電池等の併設の有無にかかわらず、10kW以上太陽光の価格は同じです。

- Q2-10. 太陽光発電設備の設置とともに民生用燃料電池導入支援補助金又は民生用燃料電池導入緊急対策事業による補助を受けて家庭用燃料電池システムを設置する場合に、ダブル発電区分で設備認定を受けた後、家庭用燃料電池システムが未設置の状態でもダブル発電区分の調達価格で売電を行うことは可能ですか。

- A.可能です。申請中の民生用燃料電池導入支援補助金又は民生用燃料電池導入緊急対策事業の申請書の写しを電力会社にご提示ください (補助金受付開始前の場合は、電力会社に申し出てください)。後日、家庭用燃料電池システムが設置された際には、電力会社にご連絡をお願いします。ただ し、家庭用燃料電池システムが未設置の状態で売電を行った期間の分も、調達期間が減少しますのでご注意ください。

また、家庭用燃料電池システムの設置を中止して太陽光発電設備単独設置の調達価格での買取りを希望する場合には、太陽光発電設備単独設置の区分への変更認定申請を行い、国の認定を受ける必要があります。

支援制度

- Q3-1. 再生可能エネルギー設備導入に対する国の補助金はありますか?(20160401更新)

- A.固定価格買取制度の認定を受けない、自家消費向けの再生可能エネルギー設備の導入に対する補助制度として、「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」があります。(詳しくはこちら)

- Q3-2. 固定価格買取制度の認定を受けた場合に、税制の優遇措置や政府系金融機関からの融資制度があると聞きましたが、内容を教えてください。(20160401更新)

- A.税制の優遇措置や、政府系金融機関からの融資制度がございます。(詳しくはこちら)

認定

- Q4-1. 調達価格の適用時点を決める国の認定日が見直される変更には、どのようなものがありますか?【平成28年7月31日以前に接続契約を締結している場合に限る。※8月1日以降に接続契約を締結する場合については「改正FIT法に関する情報」を参照ください。】(20161020更新)

- A.発電設備により以下のとおりとなっています。

■全発電設備(太陽光発電設備を除く)

○運転開始前に発電出力を10kW以上かつ20%以上変更させる変更。ただし、電力会社の接続検討の結果に基づく出力変更を除く。

■太陽光発電設備(特例太陽光発電設備を除く)

○運転開始前の発電出力の変更。ただし、10kW未満又は20%未満の出力減少、電力会社の接続検討の結果に基づく出力変更、10kW未満の発電設備の出力増加(変更後も10kW未満の発電設備である場合に限る)を除く。

○運転開始前に太陽電池のメーカー若しくは種類(単結晶シリコン、多結晶シリコン、薄膜半導体、化合物半導体)の変更、又は変換効率の低下を行う変更認定。ただし、当該変更前のメーカーが当該変更前の種類の太陽電池の製造を行わなくなった場合、10kW未満の発電設備である場合を除く。

○運転開始後に発電出力を増加させる変更。ただし、10kW未満の発電設備の出力増加(変更後も10kW未満の発電設備である場合に限る)を除く。なお、増加部分を別設備として新たに認定することも可能です。(詳しくはQ4-8.~Q4-16.を参照ください。)

■特例太陽光発電設備

○上記に関わらず、特例太陽光発電設備(太陽光の余剰電力買取制度で導入され、固定価格買取制度へ移行された設備。設備IDの頭文字は「F」。)は、発電出力の増加又は減少や自家発電設備の併設又は撤去等により、調達区分が変更されることはありますが、国の認定日が見直されることはありません。

※ ただし、上記のうち運転開始前の変更認定で、調達価格が見直されない場合であっても、変更に伴い電力会社の接続契約又は接続申込みが解除され、再度接続申込みする場合があり、その際は再度接続契約を締結した日(又は接続申込みから270日経過した日)の調達価格に見直される場合がありますので、ご注意ください。(特例太陽光発電設備は除く。)

<太陽光発電設備の価格適用>

○:価格変更無し(※ただし、変更に伴い電力会社との接続契約をやり直す場合は除く)

×:変更認定時に変更

※1 10kW未満の発電設備の仕様変更、当該変更前のメーカーが当該変更前の種類の太陽電池の製造を行わなくなった場合は除外。変更内容 変更時の価格適用 運転開始前 運転開始後 太陽電池仕様の変更 太陽電池メーカーの変更 ×(※1) ○ 種類の変更 ×(※1) ○ 変換効率の維持向上 ○ ○ 変換効率の低下 ×(※1) ○ 上記以外の変更 ○ ○ 発電出力の変更 出力増加(大幅) ×(※2)×(※3)出力増加(大幅以外) ×(※2)×(※3)出力減少(大幅) ×(※2)○出力減少(大幅以外) ○○

※2 電力会社の接続検討の結果に基づく出力変更、10kW未満の発電設備の出力増加(変更後も10kW未満の設備である場合に限る)は除外。

※3 10kW未満の発電設備の出力増加(変更後も10kW未満の設備である場合に限る)は除外。

※ 変換効率はパーセント単位、発電出力はキロワット単位で、小数点以下第2位切り捨てとします。

例)変換効率:19.56% → 19.5% 発電出力:9.99kW → 9.9kW

- Q4-2. 太陽電池の仕様を変更する場合にはどのような手続が必要ですか。また、調達価格の適用時点は見直されますか?

【平成28年7月31日以前に接続契約を締結している場合に限る。※8月1日以降に接続契約を締結する場合については「改正FIT法に関する情報」を参照ください。】(20161020更新) - A.太陽電池の仕様として、「メーカー」「種類(単結晶シリコン、多結晶シリコン、薄膜半導体、化合物半導体)」「変換効率」「型式番号」を変更する場合には、変更認定申請書の提出が必要です。この際、運転開始前に太陽電池のメーカー若しくは種類の変更、又は変換効率の低下を行う場合(ただし、当該変更前のメーカーが当該変更前の種類の太陽電池の製造を行わなくなった場合、10kW未満の発電設備の場合※を除く。)には、調達価格は変更認定日時点で見直されます。なお、運転開始後の太陽電池の仕様変更については、調達価格は見直されません。

※ ただし、運転開始前の変更認定で、調達価格が見直されない場合であっても、変更に伴い電力会社の接続契約又は接続申込みが解除され、再度接続申込みする場合があり、その際は再度接続契約を締結した日(又は接続申込みから270日経過した日)の調達価格に見直される場合がありますので、ご注意ください。(特例太陽光発電設備は除く。) - Q4-3. 発電出力を変更する場合にはどのような手続が必要ですか。また、調達価格の適用時点は見直されますか?

【平成28年7月31日以前に接続契約を締結している場合に限る。※8月1日以降に接続契約を締結する場合については「改正FIT法に関する情報」を参照ください。】(20161020更新) - A.発電出力を変更する場合には、変更認定申請が必要です。

■太陽光発電設備を除く発電設備

運転開始前に発電出力を10kW以上かつ20%以上変更させる変更(ただし、電力会社の接続検討の結果に基づく出力変更を除く。)の場合には、調達価格は変更認定日時点で見直されます。

■太陽光発電設備(特例太陽光発電設備を除く)

運転開始前の発電出力の変更(ただし、10kW未満若しくは20%未満の出力減少、電力会社の接続検討の結果に基づく出力変更、10kW未満の発電設備の出力増加(変更後も10kW未満の発電設備である場合に限る)を除く。)の場合には、調達価格は変更認定日時点で見直されます。

また、運転開始後に発電出力を増加させる変更(ただし、10kW未満の発電設備の出力増加(変更後も10kW未満の発電設備である場合に限る)を除く。)の場合にも、調達価格は変更認定日時点で見直されます。なお、増加部分を別設備として新たに認定することも可能です。(詳しくはQ4-8.~Q4-16.を参照ください。)

■特例太陽光発電設備

上記に関わらず、特例太陽光発電設備(太陽光の余剰電力買取制度で導入され、固定価格買取制度へ移行された設備。設備IDの頭文字は「F」。)は、発電出力の増加又は減少や自家発電設備の併設又は撤去等により、調達区分の変更による調達価格の変更はありますが、変更認定による調達価格の適用時点の見直しはありません。

※ ただし、上記のうち運転開始前の変更認定で、調達価格が見直されない場合であっても、変更に伴い電力会社の接続契約又は接続申込みが解除され、再度接続申込みする場合があり、その際は再度接続契約を締結した日(又は接続申込みから270日経過した日)の調達価格に見直される場合がありますので、ご注意ください。(特例太陽光発電設備は除く。) - Q4-4. 太陽光発電の設備容量はどのように計算しますか?

- A.太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナの出力のいずれか小さい方の値を設備容量(キロワット単位で、小数点以下第2位切り捨て)として、申請してください。こちら[PDF形式]

もあわせてご参照ください。

もあわせてご参照ください。 - Q4-5. 設備認定を受けた設置場所では事業ができなくなったので、同じ設備を用いて別の場所で発電事業を行おうとする場合には、設備所在地の変更を軽微な変更として届け出れば足りますか?

- A.発電設備の運転開始前に設備認定を受けた場所での事業を断念し、別の場所で同じ設備を用いて事業を行おうとする場合には、事業を断念した場所については認定設備の廃止の届出を提出していただき、新たな事業場所について改めて新規の設備認定を取得してください。

ただし、申請時点では未確定だった番地表記が確定した場合や、環境アセスメント等により事業予定地が拡大・縮小した場合のように、実質的に同一事業場所での事業と認められる範囲内の所在地変更の場合には、軽微変更届出の提出でかまいません。

また、発電設備の運転開始後に当初の場所とは別の場所で同じ認定を受けた設備を用いて事業を行おうとする場合(※)においては、軽微変更届出でかまいません。

※引越し等の理由で、既に発電を行っていた設備を移設して新たな場所で発電を開始しようとする場合や、屋根貸しの場合、すなわち、屋根の対抗要件が具備できないことから調達期間の途中で場所の変更を余儀なくされた場合等が想定されます。 - Q4-6. 設備認定を受けた後、発電事業者の名義を変更する必要が生じました。どのような手続が必要ですか?(20150526更新)

- A.発電事業者を変更する場合、まず、譲渡人と譲受人の間で発電事業の譲渡に関する契約が締結されるなど、発電事業が譲渡された事実があることが必要です。

その上で、譲渡人が軽微変更届出を提出することで、認定上の発電事業者たる地位を譲受人へ変更する必要があります。

その際、トラブル防止の観点から、譲受人が、発電事業者たる地位を譲渡人から承継した事実、又は譲渡人の承諾を得た事実、を証明する書類と印鑑登録証明書(印鑑証明書)を添付し、軽微変更届出には登録した印鑑を押印してください。

なお、原則として、譲渡人が届出を行う必要がありますが、現在の認定者が死亡して相続が生じたなどやむを得ない場合に限って、譲受人が届出を行うことができます。

○発電事業者たる地位を譲渡人から承継した事実、又は譲渡人の承諾を得た事実、を証明する書類について(写し可。各種書類は最新の内容が記載されたものを提出してください。各種証明書は原則として3か月以内に発行されたものを提出してください。)

【相続の場合】

法定相続人全員の「戸籍謄本」及び「印鑑証明書」、

「遺産分割協議書」又は「相続人の同意書」

【法人の代表者変更の場合】

法人の「現在事項全部証明書」及び「印鑑証明書」

【法人間又は個人間の譲渡の場合】

「譲渡契約書」又は「譲渡証明書」

譲渡人、譲受人双方について、

・法人である場合には「現在事項全部証明書」及び「印鑑証明書」

・個人である場合には「印鑑登録証明書」 - Q4-7. いわゆる1需要場所2引き込みをするための要件はなんですか?

- A.電気事業法施行規則附則第17条にて、以下の要件をすべて満たす必要がある旨定められています。

-新規に設置する発電設備であること(既存設備の増設は不可)

-再生可能エネルギー特措法の認定設備であること

-再生可能エネルギー発電設備の稼働とは関係のない相当規模の電力需要があること

-一般送配電事業者が検針、保守、保安等の業務のための立ち入りが容易に可能であること

-保安上の支障がないこと

-専用線に係る工事費については、専用線の引き込みを求めた需要家側が負担すること - Q4-8. 運転開始済の太陽光発電設備に設備を増設し出力を増加しようとする場合、増設部分だけを既存設備とは別に新たな設備として買取の対象にできますか?(20150526更新)

- A.増設による電気の供給量が明確に計測できそれが配線図等により確認できる場合、かつ、分割案件に該当しない場合、その出力の増加する設備分については、同一発電事業者による新たな発電設備として買取対象とすることができます。増設部分を新たな認定設備とした場合、追加された発電設備については、認定を取って接続契約の変更を行った日の買取価格・期間が適用されます。

なお、増設等による電気の供給量が明確に計測できない場合、出力増加の変更認定手続が必要です。 - Q4-9. 増設部分だけを既存認定設備とは別に新たな設備として認定を取得する場合、当該増設部分を具体的にどのような配線及び計測方法とすれば認定を受け、売電することができますか?(20150601追加)

- A.一の場所において複数の再エネ発電設備がある場合、分割案件に該当しないこと、及び、各々の設備からの再生可能エネルギー電気の供給量を的確に計測できる構造であるとともに、当該供給量を特定するための算定が必要です。

そのため、まず、分割案件に該当しないためには、増設部分に係る系統線からの引き込みは新たな引き込みとせず既存認定設備の引き込み線を用いて、責任分界点より発電事業者側で設備ごとに配線を分岐する方法を採る必要があります。次に、各々の設備からの供給量を算定するために、電力会社が設置・管理する売電メーター(親メーター)とは別に、既存認定設備及び増設設備のそれぞれの交流配線側(一般負荷があり余剰配線となる場合は、当該一般負荷と各設備との間)に発電メーター(子メーター)を設置することが必要です。

このような方法を採用した場合の具体的な申請方法として、認定申請書の計測方法の欄に「他設備の増設分として発電メーター計測」と記載し、他設備(既存認定設備)の設備IDも記載してください。当該増設部分について認定を受けた場合は、認定通知書の備考欄に、「他設備の増設分として発電メーター計測(他設備の設備ID:○○○○○)」と表示されます。なお、認定申請書において、計測方法の欄を「単独計測」として申請された場合は、分割案件に該当するものとして認定ができない場合があります。

発電メーターを設置する場合のイメージ図は、こちら[PDF形式] をご参照ください。

をご参照ください。

- Q4-10. 増設分の設備の名称は、既存認定設備の名称と同じでもかまいませんか?(20150526追加)

- A.誤解を生まないよう、増設分の設備の名称は、既存認定設備の名称と異なるものにし区別してください。

- Q4-11. 既存設備と増設設備とでパワーコンディショナを共用する場合も、発電メーターによる按分は可ですか?(20150526追加)

- A.パワーコンディショナを共用する場合は、増設部分を正しく計量することが技術的に不可能となります。このため、このような場合は、既存設備の発電出力を増出力する申請(変更認定申請)が必要となります。

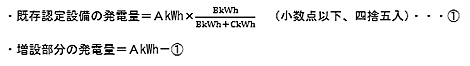

- Q4-12. 発電メーターを用いた供給量はどのように算定するのですか?(20150526追加)

- A.特定契約において取引当事者間で以下のとおり算定方法を定める必要があります。

売電メーターの計測値を、発電メーターの計量値(当月検針日の指示数から前月検針日の指示数を差し引いた値)でそれぞれ按分します。このとき、按分は調達価格の高い設備から行い、調達価格の最も低い設備の発電量は売電メーターの計量値から他の発電メーターの発電量を差し引きます。

イメージ図[PDF形式] をもとに説明すると、次のようになります。

をもとに説明すると、次のようになります。

- Q4-13. 発電メーターの設置、保守管理は誰が行うのですか?(20150526追加)

- A.発電事業者が行う必要があります。

なお、計量法第16条第1項に基づき、発電メーターは計量法に定める検定を受けたメーターであることが必要です。(検定の有効期限満了の際は、有効期限前までに検定済みかつ有効期限内のものと取り替える必要があります。)

なお、違反した場合には計量法第172条第1項に基づき、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。

設置するメーターについて、その他の具体的な仕様の指定等については、計量器メーカーにご相談ください。 - Q4-14. 発電メーターの検針は誰が行うのですか?(20150526追加)

- A.発電事業者が行う必要があります。

なお、発電事業者は、毎月、電気事業者が指定する日に発電メーターの検針を行い、当該検針の結果を電気事業者が指定する方法で通知する必要があります。この検針及び通知の方法について、発電事業者による同意がない場合、電気事業者は、再エネ特措法施行規則第4条第1項第2号ニに基づき、特定契約の締結を拒むことができます。

また、発電メーターの検針結果の記録はメーターの値がわかる写真を撮影するなどし、保存してください。 - Q4-15. 既存認定設備に、別認定の増設部分を接続する場合、接続契約及び調達価格等の決定はどのような取扱いとなりますか?(20150526追加)

- A.系統への引き込みは既存認定設備と同一であるため、増設部分の接続契約は、既存認定設備の接続契約に対する変更契約という形になります。増設部分の調達価格等の決定にあたっては、(1)太陽光発電設備は当該変更契約の日付、(2)太陽光以外の発電設備については当該変更契約の申込みが電気事業者により受領された日付、に基づきそれぞれ判断されます(※1)。増設部分の調達期間については、増設部分の設備が特定契約に基づき発電を開始した日が起算日となります。

※1 (1)、(2)ともに増設部分に係る設備の認定を取得していることが前提となります。

※2 特例太陽光発電設備(太陽光の余剰電力買取制度で導入され、固定価格買取制度へ移行された設備。設備IDの頭文字は「F」。)は、発電出力の変更認定に伴って調達価格の適用時点が見直されることはありませんので、既存認定設備が特例太陽光発電設備であって増設部分を別認定として取得することをお考えの場合はご注意ください。 - Q4-16. 既存認定設備に、別認定の増設部分を接続する場合、それぞれの発電設備区分はどのように考えますか?(20150526追加)

- A.認定処分としては個々に独立しているため、既存認定設備と増設部分はそれぞれの認定単位で判断します。例えば、太陽光発電設備であって、既存認定設備6kW、増設部分6kWで合計12kWとなる場合、どちらも太陽光発電設備(10kW未満)の区分(設備IDは「S」)での認定となります。

- Q4-17. 太陽光発電設備であって、出力が50kW以上の既存認定設備に、50kW未満の増設部分を別認定として接続したい場合、認定申請窓口は、経済産業局(紙申請)またはJPEA代行申請センター(電子申請)のどちらになりますか?(20150526追加)

- A.申請方法は認定申請の単位で見て、その出力が50kW以上か未満かで判断します。増設部分が50kW未満の場合は、JPEA代行申請センター(電子申請)が窓口となります。

- Q4-18. 既存認定設備が電気事業法施行規則附則第17条に基づき特例需要場所の適用を受けている場合(いわゆる1需要場所2引き込みの設置形態となっている場合)、特例需要場所の中に、既存認定設備の増設分として新たに認定を取得して設備を設置し売電を行うことは可能ですか?(150529追加)

- A.新たに認定を取得し設置する設備の出力が、10kW以上の場合のみ、特例需要場所での売電が可能となります(固定価格買取制度における屋根貸し事業である場合は、10kW未満でも売電が可能。)。このため、増設部分の出力が10kW未満である場合は、必ず認定申請前に、既存認定設備が特例需要場所の適用を受けているかどうかについてご確認ください。特例需要場所の適用について不明な場合は電力会社にご確認ください。

- Q4-19. 設備認定等の申請を業者が代行して行う場合、申請者は業者名(工務店等)or設置者名(施主)どちらを記入すればよいですか?

- A.設備認定の申請者と売電契約(特定契約、接続契約)の名義は一致している必要がありますので、業者が代行して申請する場合も申請者欄は設置者名(施主)となります。なお、各申請書と同一緒にご提出いただく連絡票は申請内容を把握している業者名でも構いません。

- Q4-20. 設備設置場所が新築物件等のため住居表示(番地)が確定していない場合は、どのように記載したらいいのでしょうか?

- A.電子申請(50kW未満太陽光)により認定申請を行う場合であって、かつ、申請時点で設備設置場所の住居表示が確定していない場合は、当該場所を地番表示で記入の上、末尾に「(住居表示未確定)」と記載して申請してください。

一方、紙申請(50kW未満太陽光以外)により認定申請を行う場合は、審査において設備設置場所に係る登記簿謄本(写しでも可)の確認を行う必要のある申請が大部分を占めることから、これとの一致性を担保するため、住居表示確定の有無に関わらず、当該場所を地番表記で記載して申請してください。 - Q4-21. 屋根貸し事業とはなんですか?

- A.再生可能エネルギー特措法施行規則で定める屋根貸し事業(複数太陽光発電設備設置事業)とは、以下4つの条件をすべて満たしたものをいいます。通常10kW未満の太陽光は余剰買取であるところ、屋根貸し事業に該当する場合に限り 10kW 以上の価格区分の買取条件が適用されます。

-屋根貸し事業者が、自らが所有していない複数の場所に、発電設備を設置する

-太陽光設備は 1 箇所あたり 10kW 未満で、合計すると 10kW 以上になること

-全量配線であること

-屋根の所有者その他の使用の権限を有する者の承諾を得ていること - Q4-22. 屋根貸し事業の場合、設備認定の申請時に賃貸借契約書のコピーを提出しますが、契約書の内容はどのようなものになりますか?

- A.賃貸契約書の内容は、

-契約期間については、電気事業者と特定契約を締結する期間にわたること(契約解除がない限り自動更新とする、等でも可)

-メンテナンスを契約期間にわたって当該屋根貸し事業者が行うこと

等が必要と考えます。 - Q4-23. 一旦、屋根貸し事業の要件を満たしていた発電が、その後、要件を満たさなくなる例はありますか。また、その際にはどのような手続が必要ですか。

- A.屋根貸し事業の要件を満たさなくなる例としては、以下のような場合が想定されます。

(1)屋根貸し事業として契約している発電設備数が減少し、合計発電出力が10kW未満になった場合。

(2)屋根貸し事業として契約していた発電設備の所有を、屋根貸し事業者から建物所有者へ変更する場合。

これらの場合、それぞれの設備は10kW未満太陽光発電設備の調達条件が適用されますので、以下の手続きが必要になります。

・変更認定申請(屋根貸しから10kW未満太陽光発電設備へ)

・電気の供給方法の変更(全量配線から余剰配線へ)

・特定契約の変更(調達価格及び調達期間が屋根貸しから10kW未満太陽光発電設備へ変更。調達期間の起算日は屋根貸しでの電気の供給日) - Q4-24. 証拠書類の審査中に、期限を経過した場合、認定は失効してしまうのですか。

- A.期限内に証拠書類が提出された場合には、審査が行われている期間中(当該書類の提出から、受理印付き申立書の写し又は失効通知書が到達するまで)は、当該証拠書類との関係に限り、期限が延長されたものとみなします。

また、証拠書類の審査に要する標準処理期間(目安の期間)は30日間とします。

なお、失効期限延長の申立てについては、審査に時間を要しないことから、審査期間中の期限延長はなく、形式審査の結果、適切であれば、受領日において効果を発します。 - Q4-25. 証拠書類の審査の結果、不備があった場合、補正はできますか。

- A.期限までに審査が終了し、証拠書類に不備があった場合には、国は、証拠書類の不備を指摘し補正の機会を与えます。

しかし、同期限を越えて審査が終了した場合には、これに基づき失効通知書が作成され、失効通知書が到達した時点で認定が失効することから、補正は行えません。

なお、審査に伴う失効期限の延長は、期限内に提出された証拠書類との関係についてのみ延長されていることから、期限後に証拠書類を追加提出することはできません。 - Q4-26. 認定が失効する前に連絡をもらえますか。

- A.場所及び設備の確保又は延長の申立てがない限り、期限の到来とともに当然に失効するため、特段の連絡は行いません。

- Q4-27. 認定が失効した後、復活させることはできますか。

- A.失効後の認定を復活することはできません。

ただし、同じ発電事業について、再度、認定を取得することを否定するものではないため、これを希望する場合は、再度、新たに認定申請を行ってください。ただし、新たな認定となるため、新たに認定された時点の買取価格が適用されます。 - Q4-28. 認定が失効した場合、電力会社への系統連系枠もなくなってしまうのですか。

- A.電力会社は、認定が失効した場合には系統連系枠を解除することができる旨を接続契約の内容とすることとしており、法的にはいつでも解除される可能性があります。

- Q4-29. 分割案件はいつから禁止されたのですか。

- A.平成26年3月31日の省令改正により、新たな認定基準として、「特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。」が付け加えられました。これにより、平成26年4月1日以降に到達した新規の認定申請については、事実上、同一の事業地における大規模設備を意図的に小規模設備に分割するような「分割案件」は、認定を行わないこととしました。

なお、平成26年3月31日までに到達した新規の認定申請については、分割案件であっても認定は有効となります。 - Q4-30. 分割案件を禁止する背景は何ですか。

- A.事実上、同一の事業地における大規模設備を意図的に小規模設備に分割することにより、主として、以下に掲げる4つの問題が発生するため、これらを防止することを目的としています。

・本来、適用されるべき安全規制が実質的に回避されること

・本来、発電事業者側で手当てすべき接続に当たっての補機類の整備が、電力会社側に結果的に転嫁され、特定原因者のための電気料金上昇を招く恐れがあること

・本来であれば、必要のない電柱や電力メーター等が分割接続のためだけに新たに必要となること

・50kW以上の太陽光発電に課される土地及び設備の270日以内の確保義務等の履行逃れに悪用される恐れがあること - Q4-31. 分割案件とはどのようなものですか?(20161020更新)

- A.分割案件に該当するか否かは、下記に沿って判断します。なお、下記に形式的に該当する場合であっても、分割によって回避される法規制の有無、社会的非効率の発生の程度等を実質的に評価し、分割案件に該当しないと判断する場合もありますのでご注意ください。

・実質的に同一の申請者から、同一種類の発電設備についての申請が複数あること

・当該複数の申請に係る土地が相互に近接するなど、実質的に一つの場所と認められること - Q4-32. 「分割」とは、大規模発電設備を低圧に分割する場合だけでなく、高圧に分割する場合も含まれるのですか。

- A.「一つの場所において複数の再生可能エネルギー設備を設置」する案件を対象としているため、低圧に分割する場合のみならず、高圧を高圧に分割するものや、特別高圧を高圧又は低圧に分割する場合も含まれます。

- Q4-33. 「実質的に同一の事業者」とは、どのような考え方で審査されるのですか。

- A.形式的に名義が異なる場合でも、認定の申請者、発電事業者、土地の所有者等の状況を勘案し、実態として同一の事業者が事業用地を分割して行っていると思われる案件については、「実質的に同一の事業者」とします。

- Q4-34. 実質的に同一の場所における事業を、複数の発電事業に分けて認定申請することは認められないのですか。

- A.隣接若しくは近接している複数の事業地であって、総体としてみて実質的に一つの事業地と捉えられる土地で行う発電事業を、実質的に同一の事業者が、複数の発電事業に分割して申請(「分割申請」)することは認められません。

隣接若しくは近接する事業用地であっても、それぞれの事業用地の所有者が明らかに異なる場合は、「分割申請」には当たりませんが、会社員や親族の名義を利用するなど、明らかに「分割申請」を回避するために所有者を分けているとみなせるような場合は、実質的に同一の事業用地とみなしますのでご注意ください。

複数の発電事業が実施される場所の地権者が同一で、それぞれの発電事業者と賃貸契約を締結するような状態については、分割案件に該当します。 - Q4-35. 一旦、認定が取得できれば、分割案件ではなかったものとして将来的にも認定を保持できるのですか。

- A.どのような認定であっても、認定後の時点で、認定基準が充足されなくなったと認められれば、認定が取り消される可能性があります。

分割案件の場合、例えば、認定のために、敢えて形態を変えて申請を行ったとしても、認定取得後に、軽微変更届出や変更認定申請の審査事務又は電力会社への事実確認等を通じて、その時点で実質的に分割案件として事業が行われることと認められる場合には、事後的に当該認定が取り消される可能性があります。 - Q4-36. 種類の異なる発電設備(例.太陽光発電と風力発電)を併設したいのですが、設備認定・調達価格等はどうなりますか?

- A.認定については、各発電設備ごとに取得していただくことになります。

接続方法は次の2つの方法があります。

(1)電気事業法施行規則附則第17条の特例需要場所として、1需要場所2引き込みが可能であれば、種類の異なる2つの設備について、売電が可能となります。(Q4-7参照)

(2)複数(2つ以上)の発電設備に係る系統線からの引き込みはそれぞれ別とはせず、1本の引き込み線を用いて、責任分界点より発電事業者側で設備ごとに配線を分岐する方法(発電メーターを設置)を採れば、売電が可能です。(Q4-8、4-9、4-10、4-11、4-12、4-13、4-14、4-15、4-16、4-17、4-18、5-2、5-3、6-1参照)

調達価格は、それぞれの発電設備の調達価格・調達期間が適用されます。

ただし、(2)の場合は、発電メーターの設置により、それぞれの発電設備からの再生可能エネルギー電気の供給量が特定できる場合に限ります。

特定できない場合は各設備の中で最も安い調達価格を全設備に対し適用します。 - Q4-37. 認定申請を行ってから認定されるまでの期間はどの位ですか。

- A.固定価格買取制度の認定に係る標準処理期間(補正不要な申請書が到達してから認定されるまでの目安の期間)は1~2か月(バイオマスは2~3か月)とし、申請件数等の状況に基づき見込まれる標準処理期間を周知することとしています。 例年、調達価格が年度ごとに定められることから、年度内に認定を取得するために、12月以降の年度末が申請のピークとなり、2~3月の認定件数は例月の数倍となっています。そのため、例年、12月頃から4月頃までに到達した認定申請書(変更認定申請書を含む)の認定には概ね2か月を要しており、その他の月においては概ね1か月程度を要しています。

- Q4-38. 50kW未満の太陽光発電設備について電子申請におけるログインID、パスワードとは何ですか?(20150701追加)

- A.50kW未満の太陽光発電設備に係る申請手続きは、電子システムにより行うこととしております。

そのため、電子システムでは下記2者に対してアクセス権限を設け、それぞれに対してログインIDとパスワードを最初の申請手続を行う際に付与しております。

なお、付与されたログインID、パスワードは、今後の申請等の手続を行う際にも必要となりますので、それぞれで適切に管理していただく必要があります。

1.登録者(電子システムを通じて申請情報を入力する方)

●設備設置者が自ら登録者となり、電子申請を行うことができます。

●設備設置者から依頼を受けた第三者(工務店等)が登録者となり、電子申請を行うことができます。

※http://www.fit.go.jp/のトップページ右側にある【新規登録】から取得してください。

2.設備設置者

●実際に太陽光発電設備を設置し、受給契約をする方

(設備情報の参照、登録者の変更、電子年報報告が可能です。)

なお、設備設置者が第三者に手続きを依頼した場合、手続きをなされた第三者が登録者となり、設備設置者のログインID、パスワードは登録者に通知されますので、登録者は設備設置者に必ず連絡をしていただく必要があります。 - Q4-39. 認定済の50kW未満の太陽光発電設備について電子申請による手続を行いたいが、電子申請を行うためのログインIDとパスワードが分からない場合はどうしたらいいのでしょうか。

- A.太陽光の余剰電力買取制度で発電を開始し固定価格買取制度へ移行した設備や 電子申請が開始される前に紙申請で認定を受けた設備についても、既に電子申請が可能なシステムへ移行され、ログインIDとパスワードが付与されています。

そのため、電子申請による手続を行う場合には、以下のとおり対応してください。

(1)電子申請サイトのログインIDとパスワード照会のページにアクセス。

(2)Excelファイルをダウンロードし必要事項を入力して問合せ窓口へメール。

(3)数日後、ログインIDとパスワードが送信される。

(4)ログインIDとパスワードを使って電子申請サイトへログイン。

(5)登録者が未設定の場合は、登録者を登録し、登録者のログインIDとパスワードを入手。

(6)登録者としてログインして電子申請の手続を行う。 - Q4-40. 50kW未満の太陽光発電設備について、登録者を変更することは可能ですか?(20150701追加)

- A.可能です。

登録者の変更を行うには、設備設置者のログインID、パスワードでログインする必要があります。

変更後の登録者登録者ログインID、パスワードを取得していない場合は、新たに登録者ログインID、パスワードを取得してください。

具体的な登録者変更方法は、http://www.fit.go.jp/のトップページ右側にある【入力支援システム操作マニュアル】をご参照ください。

なお、登録者、設備設置者間の同意がなされずに登録者変更された場合、国、代行申請機関は一切の責任を負いかねます。 - Q4-41. 中古の太陽光パネルを購入して設置した場合も買取対象になりますか?

- A.中古パネルを市場からご購入の上設備認定申請をされる場合は、新設設備として扱われますが、中古の場合でも、新規の設備同様、設備認定基準を満たす必要がありますので、認定基準を満たすか、事前に十分確認してください。

- Q4-42. バイオマス発電のバイオマス比率や発電量の計算方法を教えてください。

- A.バイオマス比率(%)は、設備認定時に提出したバイオマス比率計算方法説明書に基づき熱量比率に応じて計算の上、小数点以下第4位を四捨五入し、小数点以下第3位まで求めてください。

調達区分ごとの供給電力量(kWh)は、総供給電力量に調達区分ごとのバイオマス比率を乗じた上、小数点以下第1位を四捨五入した整数値とし、調達価 格が最も低い調達区分(非バイオマス燃料部分が存在する場合は、当該非バイオマス燃料)の調達電力量は、総供給電力量から他の調達区分の供給電力量を差し 引いたものとします。

具体的には、以下のように計算します。

<例>

未利用木材 12.555%、一般木材 67.891%、建設廃材 19.554%の割合で100kWの割合で100kWhの電力を供給した場合

未利用木材(32 円/kWh):100kWh×12.555%=12.555≒13kWh

一般木材(24 円/kWh) :100kWh×67.891%=67.891≒68kWh

建設廃材(13 円/kWh) :100kWh-13kWh-68kWh=19kWh - Q4-43. メタン発酵ガス発電の設備認定の対象はどの設備ですか。

- A.メタン発酵ガス発電においては、原料となる家畜糞尿、食品廃棄物、下水汚泥等を発酵させてメタンガスを発生させる設備である発酵槽以降の発電に必要な設備を設備認定の対象とします。具体的には、発酵槽、ガスホルダー、発電機などが含まれます。

- Q4-44. 発酵槽やガスホルダーは既にありますが、今まで発生したメタンガスを発電に利用したことがありませんでした。今後発電機を設置した場合に、設備認定を受けることができますか。

- A.既に発酵槽及びガスホルダーが設置されているところに、新たに発電機を追加して新たに再エネ発電を開始する場合は「発酵槽以降の発電機側の設備」を再生可能エネルギー発電設備として認定することが可能です。

- Q4-45. 認定通知書をどのように見ればよいかわかりません。(20160401更新)

- A.認定通知書は、平成27年2月15日の改正省令施行以降、新たな様式となりました。詳細はこちら[PDF形式]

にてご案内しております。

にてご案内しております。 - Q4-46. 再生可能エネルギーの発電設備を設置して、売電事業を新たに始めようと考えています。この場合、定款の変更は必要ですか?

- A.定款変更の必要性については、各社でご判断ください。

- Q4-47. 運転開始前に発電出力が増加した場合に調達価格が見直されることとなるが、この「発電出力」とは発電設備の発電出力と、太陽電池の1枚あたりの発電出力のどちらですか。

- A.発電設備の発電出力であり、太陽電池の1枚あたりの発電出力ではない。この際、発電出力とは、「太陽電池の合計出力」と「パワーコンディショナの出力」のいずれか小さい方の値(複数の系列がある場合には系列ごとの値の合計)です。

- Q4-48. 太陽光発電所の太陽電池の出力がパワーコンディショナの出力を上回る(いわゆる「過積載」)場合、太陽電池の基本仕様を変更せず、太陽電池のみを増設する場合は、変更申請は不要ですか。

- A.発電出力とは、「太陽電池の合計出力」と「パワーコンディショナの出力」のいずれか小さい方の値(複数の系列がある場合には系列ごとの値の合計)です。そのため、「太陽電池の数量変更による合計出力変更」、又は「パワーコンディショナの仕様変更による出力変更」があっても、発電出力の変更がなければ変更認定申請は不要です。このように、太陽電池の数量、パワーコンディショナの仕様、単線結線図、設備配置図などの変更がある場合、軽微変更届出の提出が必要となります(供給方法、計測方法の変更を伴う場合には変更認定申請。)。

- Q4-49. 運転開始前の太陽電池の仕様変更において、変換効率が低下した場合に調達価格が見直されることとなるが、この「変換効率」とは何ですか。

- A.施行規則第8条第1項第5号に規定されている「真性変換効率」ですが、「セル実効変換効率(真性変換効率よりは低い)」でも可としています。

- Q4-50. 運転開始前の太陽電池の仕様変更において、太陽電池の種類を変更する場合に調達価格が見直されることとなるが、この「太陽電池の種類」とは何か。再エネ特措法施行規則第8条第5号のイ・ロ・ハのことですか。

- A.太陽電池の種類とは、「単結晶シリコン」「多結晶シリコン」「薄膜半導体」「化合物半導体」の4分類を言います。 なお、再エネ特措法施行規則第8条第5号のイにおいては、「単結晶のシリコン又は多結晶のシリコンを用いた太陽電池」とされていますが、「単結晶シリコン」と「多結晶シリコン」はコスト構造が異なることから、種類が異なる扱いとしています。したがって、「単結晶シリコン」と「多結晶シリコン」間での変更であっても、「太陽電池の種類の変更」に該当します。

- Q4-51. 運転開始前の太陽電池の仕様変更において、同一メーカー・同一種類ではあるが、後継機種の変換効率が低下する場合など、変換効率が劣る太陽電池への変更を余儀なくされる場合においても調達価格が変更されますか。

- A.運転開始前において、太陽電池の変換効率が低下する場合、理由に関わらず調達価格が見直されます。

- Q4-52. パワーコンディショナの仕様変更があった場合、調達価格が変更されますか。(20161020更新)

- A.パワーコンディショナの仕様変更は、太陽電池の仕様変更には該当しないため、これのみを持って調達価格が変更されることはありませんが、パワーコンディショナの仕様や配置図、単線結線図等の変更について軽微変更届出の提出が必要です。ただし、パワーコンディショナの仕様変更に伴い発電出力が増加する場合には、運転開始前であれば平成27年2月15日以降の変更、運転開始後であれば平成27年4月1日以降の変更にあっては、調達価格が変更されます。ただし、10kW未満の太陽光発電設備に係る出力増加(増加後も10kW未満の設備である場合に限る)を除きます。

※ ただし、運転開始前の変更認定で、調達価格が見直されない場合であっても、変更に伴い電力会社の接続契約又は接続申込みが解除され、再度接続申込みする場合があり、その際は再度接続契約を締結した日(又は接続申込みから270日経過した日)の調達価格に見直される場合がありますので、ご注意ください。(特例太陽光発電設備は除く。) - Q4-53. 「当該メーカーが当該種類の太陽電池を製造しなくなった客観的事実を証する書類」とは何か。認定を受けた設備のメーカーが当該型式番号の太陽電池を製造しなくなった場合は該当しますか。(20151214更新)

- A.「当該メーカーが当該種類の太陽電池を製造しなくなった場合」とは、発電事業者の責によらず、メーカー事由により太陽電池の確保ができない場合であり、具体的に、「当該変更前のメーカーの倒産」、「当該変更前のメーカーの当該変更前の種類の太陽電池の製造事業の譲渡、又は製造事業からの撤退(事業譲渡や事業撤退に伴う受注終了を含む。)」を想定しています。

「当該変更前のメーカーの倒産」を証する書類については、破産手続開始の裁判所の公告やメーカーのプレスリリース等を指します。

当該変更前のメーカーの当該変更前の種類の太陽電池の製造事業の譲渡、又は製造事業からの撤退」を証する書類については、メーカーのプレスリリース等を指します。 メーカーが事業譲渡又は事業撤退を事前に公表している場合、事業譲渡前又は事業撤退前に太陽電池の発注が可能であるため、事業譲渡後又は事業撤退後に別メーカーへ変更する変更認定を受けると、調達価格は当該変更認定時に見直されます。ただし、事業譲渡前又は事業撤退前に変更前のメーカーへ発注を行った結果、在庫がないため発注できない場合等、変更前のメーカーの事由による別メーカーへの変更は、変更前のメーカーからの証拠書類を提出すれば、調達価格の変更は行いません。

また、外国メーカーの場合には、海外メーカーのプレスリリース等に加え、国内販売代理店等による翻訳も必要です。

なお、当該メーカーが、倒産や事業廃止により、当該種類(単結晶シリコン、多結晶シリコン等)の太陽電池を製造しなくなった場合を想定しており、単に特定の型式番号の太陽電池が製造終了した場合にあっては、これに該当しません。 - Q4-54. 実際の設備の仕様と、認定を受けた設備の仕様が一致していなかった場合、どうなりますか。

- A.認定設備と実際の設備が一致しない場合、電力会社に買い取り義務がある設備ではないため、電力会社は接続を拒否することができますので、変更認定により認定設備と実際の設備を一致させない限り接続できません。 この場合、基本仕様の変更に該当する場合(太陽電池のメーカー若しくは種類の変更、又は変換効率の低下)、当該変更時点の価格に見直されますので、必ず設備の設置前に変更手続を行ってください。

- Q4-55. 「系統接続時等に、実際の設備の仕様が、認定を受けた設備の仕様と一致していることを確認する」とあるが、具体的にどのような確認を行いますか。

- A.国への年報報告や電力会社の接続検討において、書面や実際の設備の検査等を通じ、設備と認定の一致が確認されることを想定しています。

- Q4-56. 変更認定により認定失効の条件が付される要件は何ですか。(20150526更新)

- A.以下の変更を伴う変更認定の場合、変更認定日の翌日から起算して270日後の日までに、(1)土地の取得・賃借等により認定に係る場所が確保されていること、及び、(2)認定に係る仕様での設備の発注が行われていること、が確認できない場合に認定が失効する、いわゆる「認定失効の270日ルール」が付されます。

・設備所在地の地番に、新たな地番の追加を伴う場合

・太陽電池の仕様(メーカー、種類、変換効率、型式番号)の変更若しくは追加、又は太陽光パネルの数量の増加を伴う場合

なお、変更認定時点で既に認定の失効条件が付されている場合には、確保を求める場所と設備の対象は変わりますが、失効期限は当初のままとなります。 - Q4-57. 変更認定を繰り返すことにより、認定失効の期限を延長し続けることができますか。

- A.変更認定時点で既に認定失効の条件が付されている場合には、確保を求める場所と設備の対象は変わりますが、期限は当初の期限のまま変わりません。

- Q4-58. 運転開始前に、太陽電池の型式を当初認定時の型式から新たに追加する場合や、反対に、当初複数の型式で認定をとっていたが一部の型式を削除する場合には、変更手続きと変更時の価格適用はどのようになりますか。(20150526更新)

- A.型式を新たに追加する場合は(1)、型式を削除する場合は(2)のようになります。

(1)型式を新たに追加する場合

当 初 :A型式、B型式

変更内容:C型式の追加

変更後 :A型式、B型式、C型式

手続き :変更認定申請

価格適用:C型式の製造事業者名、種類、変換効率の3要素が、A型式、又は、B型式のいずれか一方の型式の3要素と比較して、製造事業者名変更なし、種類変更なし、変換効率の低下なし、の全てに該当するものと判断される場合は、当該変更認定をもって価格適用の基準日に変更はありません。

(2)型式を削除する場合

当 初 :A型式、B型式

変更内容:B型式の削除

変更後 :A型式

手続き :変更認定申請

価格適用:当該変更認定をもって価格適用の基準日に変更はありません。 - Q4-59. 太陽電池の変換効率を、真性変換効率ではなく、実効変換効率で申請書に記載する場合は、モジュール実効変換効率とセル実効変換効率のどちらを記載すればよいか。

- A.モジュール実効変換効率は、形状によっては数値が前後してしまい、太陽電池の能力が正確に測れないため、セル実効変換効率を記載してください。

なお、発電出力が50kW以上の認定申請の場合は、申請時に変換効率を証する技術仕様書等の書類の提出が必要となりますが、JPEA代行申請センター(JP-AC)が50kW未満の電子申請の効率化のために実施している型式登録業務において登録された型式を使用する場合は、予めセル実効変換効率の確認が行なわれているため、登録リスト(※)の該当ページの印刷書面をもって、これに代えることができます。

また、当初認定にモジュール実効変換効率で認定を受け、その後、型式の変更認定を行う場合は、当初認定時の型式に対しても真性変換効率かセル実効変換効率での確認を行います。

※登録済み型式及びセル実効変換効率のリスト内の「太陽光パネルの型式登録リスト(PDFファイル)はこちら」からご確認ください。 - Q4-60. どのような場合に変更認定申請が必要ですか。

- A.認定発電設備に以下の変更があった場合に、変更認定申請が必要になります。

1.メンテナンス体制(点検・保守・修理の体制)の変更

2.太陽光発電設備の太陽電池の、メーカー、種類(※1)、変換効率(※2)又は型式番号の変更

3.発電出力の変更

4.設備の区分等の変更を伴う変更

5.10kW未満の太陽光発電設備の電気の供給方法(全量/余剰)の変更

6.電気の計測の方法の変更

7.バイオマス発電設備で利用されるバイオマスの種類の変更

※1 太陽電池の種類…「単結晶シリコン」「多結晶シリコン」「薄膜半導体」「化合物半導体」の4分類。

※2 変換効率…「真性変換効率」を原則としますが、「セル実効変換効率(真性変換効率よりは低い)」でも可。

契約

- Q5-1. 各電力会社が用意している系統連系または売電(電力受給)に関する申込書において、各電力会社の売電(電力受給)に関する『「契約要綱」等を承認のうえ、申し込みます。』とありますが、各電力会社の契約要綱によらずにモデル契約書をベースとして契約の申込みを行う場合であっても、この文言を残したまま申込みをすることになるのでしょうか?

- A.モデル契約書をベースとして契約の申込みを行う場合は、各電力会社の「電力受給に関する契約要綱」を承認する必要はありません。従いまして、上記各申込書に記載のある契約要綱等を承認する旨の文言は削除した上で、各電気事業者に申込みを行ってください。

- Q5-2. 電力会社との特定契約の締結後に、発電事業者において発電メーターの設置、保守管理及び検針が適切に行われていないことが発覚した場合はどうなりますか?(20150526追加)

- A.発電メーターの設置、保守管理及び検針が適切に行われていないことにより、各設備からの再生可能エネルギー電気の供給量を特定できない場合は、各設備の中で最も安い調達価格を適用します。

なお、発電事業者が、発電メーターの設置、保守管理及び検針が適切に行われていない原因となる事象を速やかに是正しない場合、電力会社から特定契約を解除されることがあります。 - Q5-3. 出力が50kW未満の既存認定設備に、新たに別認定の増設部分を接続することにより合計出力が50kWを超える場合、系統連系の区分はどのようになりますか?(20150526追加)

- A.系統への接続の単位でみて、合計出力が50kW以上となるため、高圧以上での連系に切り替えていただく必要があります。詳しくは、増設に係る接続契約変更時に電力会社にご確認ください。

- Q5-4. 風力発電の「部分制御考慮時間」は具体的にどのように計算するのでしょうか?(20160401追加)

- A.出力の抑制が行われた時間に、送配電事業者から出力制御の指令を受けた制御量の割合を乗じて算定します。

(例1)100kWの発電設備を1時間の間、出力20kWに抑制した場合は、1時間×(100kW-20kW)÷100kW=0.8時間としてカウントします。

(例2)100kWの発電設備を4時間の間、出力20kWに抑制した場合は、4時間×(100kW-20kW)÷100kW=3.2時間としてカウントします。 - Q5-5. 過去に締結された接続契約についても、「部分制御考慮時間」を適用する必要があるのでしょうか?(20160401追加)

- A.平成27年11月10日の第7回系統ワーキンググループで報告された風力発電の30日等出力制御枠は、部分制御を行うことを前提に算定されたものであるため、30日等出力制御枠を実現するためには、30日や720時間を無補償での出力制御の上限とする既存の契約についても適用する必要があります。

増設

- Q6-1. 既存認定設備と、別認定の増設部分の買取期間の終了時期が異なる場合,既存認定設備の買取期間が終了すれば、既存認定設備の発電メーターを取り外してもよいですか?(20150526追加)

- A.既存認定設備の運転を停止させない限り、増設部分の供給量を算定することができないため,既存認定設備の発電メーターの設置・計測は引き続き必要です。

出力制御

- Q7-1. 太陽光・風力発電の出力制御について、対象外となる場合がありますか?(20150701追加)

- A.太陽光・風力発電設備については、出力の大きさに関係なく、原則すべての設備が出力制御の対象になりますが、指定電気事業者に指定されていない電力会社の需給調整に係る区域において接続をしようとする50kW未満の太陽光発電設備、20kW未満の風力発電設備については、当分の間、出力制御の対象外とします。ただし、これらの区域において接続可能量を超過することが見込まれた結果、接続しようとする事業者が指定電気事業者に指定された場合は、この限りではありません。

- Q7-2. 太陽光・風力発電の出力制御について、毎年360時間/720時間も制御されることになりますか?

- A.自然変動電源の出力制御は、年間のうち電力需要が小さい時期・時間帯において、火力発電の抑制、揚水発電の揚水運転等の措置を講じても、電力の供給量が需要を超過することが見込まれる場合に行われます。また、需要の状況や天候により出力制御の必要性は変わるため、必ず毎年上限値(360時間/720時間)まで出力制御が行われるという訳ではありません。

- Q7-3. 指定電気事業者の場合、出力制御の時間数はどのくらいになりますか?

- A.指定電気事業者が出力制御見込を事前に示すことを省令上、義務づけています。加えて、年に1回程度改訂することにより再エネ事業者の予見可能性確保に努めることを求めます。

- Q7-4. 地域資源バイオマス発電の出力制御について、施行規則第6条第1項第3号ニにおける「地域に存するバイオマス」とは具体的にどのようなものを指しますか。

- A.本施行規則における「地域に存するバイオマス」とは、家庭ごみ、下水汚泥、食品残さ、家畜排せつ物、未利用間伐材、地域の木材の加工時等に発生する端材、おがくず、樹皮等の残材、稲わらやもみ殻等の地域に固有のバイオマスのことを指します。なお、地域資源バイオマス発電設備は、地域に存するバイオマスを活用することが求められていますが、地域の範囲に限定はありません。すなわち、市町村等を跨った広範囲での調達も対象になります。

- Q7-5. 施行規則第6条第1項第3号ニにおいて、第2条第15号から第19号までに掲げる発電設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)が地域資源バイオマス発電設備に該当すると規定されているが、(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)とは具体的に何を指しますか。

- A.第15号に規定されているメタン発酵ガス発電設備及び第19号に規定されている一般廃棄物発電設備については、一般的に、地域から収集された家畜排せつ物あるいは家庭ごみなどを燃料とする発電設備であり、外形的に地域資源バイオマス発電設備として分類できます。

ただし、第16号~第18号、第19号(一般廃棄物発電設備を除く)に掲げる発電設備については、バイオマスの種類が多様であり、「地域に存するバイオマスを主に活用するもの」かどうかを再エネ事業者が電力会社との接続契約時に、自ら証明する必要があります。具体的には、以下の1)~4)の要件を満たすバイオマス発電設備を地域資源バイオマス発電設備として分類するとします。

1)地域に存するバイオマスを主に活用するもの(当該発電により得られる電気の量に占める地域に存するバイオマスを変換して得られる電気の量の割合(「地域に存するバイオマス」のバイオマス比率)について年間を通じて原則8割以上確保するもの)であること

2)地域の関係者の合意を得ていること

3)発電に供する原料の安定供給体制を構築していること

4)1)~3)の要件が満たされていることを事後に確認できる体制が確立されていること

なお、「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」に基づき市町村により設備整備計画の認定を受けたバイオマス発電設備については、当該設備整備計画認定をもって地域資源バイオマス発電設備の要件を満たすものとします。 - Q7-6. 「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」に基づく設備整備計画認定の対象にならないバイオマスで、接続契約時に電力会社が地域資源バイオマス発電設備かどうかを判断しかねる場合はどうすればいいですか。

- A.「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」に基づく設備整備計画認定の対象になる場合については、再エネ事業者が電力会社との接続契約時に、設備整備計画の認定を受けたことを証明する書類を提出することで、電力会社が地域資源バイオマス発電設備かどうかを判断することができます。他方、「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」に基づく設備整備計画認定の対象にならない場合については、再エネ事業者が上記1)~4)の要件を満たすことを証明することが求められますが、電力会社が再エネ事業者の証明に基づき、地域資源バイオマス発電設備に該当するかどうか判断しかねる場合には、資源エネルギー庁に対して判断に必要な情報を求めた上で判断することになります。

- Q7-7. 既にFITに基づく設備認定を受け、新たな出力制御ルールの施行前に電力会社に接続申込みを行った案件について、地域資源バイオマス発電設備の要件を満たした場合、新たな出力制御ルールの適用を受けることができますか。

- A.新たな出力制御ルールの施行前に電力会社に接続申込みを行った案件については、新旧いずれのルールが適用されるかを再エネ事業者が選択できるように運用していきますので、新ルールの適用を希望する再エネ事業者については、地域資源バイオマス発電設備の要件を満たせば、新たな出力制御ルールの適用を受けることができます。

- Q7-8. 再エネ事業者が運転開始後に、地域資源バイオマス発電設備の要件を該当しなくなった場合、地域資源バイオマス発電設備に基づく新たな出力制御ルールの適用を受けられなくなりますか。

- A.地域資源バイオマス発電設備に該当しなくなりますので、地域資源バイオマス発電設備に基づく新たな出力制御ルールの適用を受けられなくなります。

- Q7-9. 地域資源バイオマス発電設備の出力制御ルールについては、電力系統の運用上必要な範囲での出力制御の対象となるが、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き「出力制御に応じることが困難である場合」は出力制御の対象外となっている。出力制御に応じることが困難である場合とは、具体的にどのような場合ですか。

- A.「出力制御に応じることが困難である場合」とは、例えば、

(1)発電形態の特質により、燃料貯蔵が困難

(2)出力制御に応じることにより、燃料調達体制に支障を来す

などの場合を想定しています。

具体的には、

(1)については、稼働率が高く、年間を通じて高い出力を維持しながら安定的に発電が行われている場合、燃料を保管できる発電設備仕様になっていないこと等により、出力制御に応じた結果として生じた余剰燃料を保管できない場合を指します。

(2)については、未利用間伐材等を主に燃料とする場合を想定しており、燃料の供給市場が小さく、高い稼働率を前提に燃料調達を行っているにもかかわらず、出力制御に応じた結果として、燃料の需要減に連動して燃料価格が変動するなど、燃料供給体制に影響を及ぼす可能性が高い場合を指します。 - Q7-10. 地域資源バイオマスの出力制御について、どのような運用を行っていきますか。

- A.地域資源バイオマスの出力制御について、下記のように運用していくことが望ましいと考えています。

(1)接続契約時:地域資源バイオマス発電設備として確認された再エネ事業者については、電力会社が新たな出力制御ルールに基づき、再エネ事業者とその旨を盛り込んだ接続契約を締結します。その際、再エネ事業者が前Qの(1)または(2)に該当するため運転開始後に出力制御が困難であることを申し出る場合には、再エネ事業者が年間の発電計画や発電設備の仕様などにより電力会社に対して十分な説明を行います。

(2)運転開始後:再エネ事業者は、自社の発電計画及び発電設備の状況などに鑑み、出力制御に応じることが引き続き困難かどうかの検討を行った上で、出力制御に応じることが可能である場合は、電力会社への発電計画提出(月間・週間・翌日)時に合わせ、出力制御可能量を電力会社に対し通知することとします。電力会社はこれに基づき、出力制御を行うこととします。なお、電力会社は、再エネ事業者が出力制御の求めに応じられない状況が継続する場合には、再エネ事業者より月ごとに提出される「バイオマス比率計算方法説明書」に記載された情報(バイオマス混焼率や発電利用率)に基づき確認します。 - Q7-11. 第15号に規定されているメタン発酵ガス発電設備、第19号に規定されている一般廃棄物発電設備、バイオマス専焼発電設備及びバイオマス混焼設備は、どのように確認しますか。

- A.FITによる設備認定通知書(変更認定を含む)にバイオマス燃料の種類が記載されておりますので、設備認定通知書の情報をもって確認できます。

- Q7-12. 太陽光発電の出力制御について、増設の場合も出力制御の対象となるのですか?(20150522追加)

- A.改正後の出力制御ルール適用開始日以降に、電力会社に対して増設に係る接続契約の申込みを行う場合(※1)には、新設の場合と同様の取扱いとなり、増設部分について(※2)、改正後の制御ルールが適用されます。発電出力の規模や設置される地域によって、適用される出力制御ルール(条件・内容)が異なります。(なお、改正後の出力制御ルール適用開始日の前日までに、変更認定又は軽微変更届出を行ったうえで、接続請求電気事業者に対して増設に係る接続契約の申込みを行った場合は、改正前の出力制御ルールが適用されます(※1)。)

こちら[PDF形式] もあわせてご参照ください。

もあわせてご参照ください。

※1 ただし、指定電気事業者が接続可能量を超えて増設分の連系承諾を行う場合は、増設に係る接続契約の申込日によらず、指定電気事業者が接続可能量を超えて連系承諾を行う増設分が出力制御の対象となります。

※2 ただし、技術的、場所的な制約から増設分のみを区分して出力制御することができない場合(同一PCS内において太陽光パネルを増設し、これに伴い契約受電電力が増加する場合等)には、既設部分も含めた全体を出力制御していただく必要があります。 - Q7-13. 発電出力の規模によって、出力制御ルールが適用されないものもあると思いますが、その場合の発電出力の規模はどのような基準で判断されるのですか?増設分の発電出力か、それとも増設後の設備全体の発電出力か、どちらですか?(20150522追加)

- A.増設後の発電設備全体の出力規模で判断し、出力制御の対象規模以上の設備となる場合には、出力制御ルールの対象となります。

こちら[PDF形式] もあわせてご参照ください。

もあわせてご参照ください。 - Q7-14. 東京電力、中部電力又は関西電力では、経過措置期間後(平成27年4月1日以降)も50kW未満の太陽光発電設備は出力制御の対象外となっていますが、これらの管内で、経過措置期間後に認定を受けた50kW未満の設備について、50kW以上の設備に増設した場合は、増設部分のみ出力制御の対象となるのですか?(20150522追加)

- A.平成27年4月以降に接続契約の申込みを行う太陽光発電設備については、経過措置期間後の接続契約の申込みとなるため、当該発電設備の増設により設備全体で出力制御の対象規模以上の設備となる場合には、増設部分にPCSが個別に設置されるか否かに関わらず、 増設部分のみではなく、既設部分も含めた設備全体が出力制御の対象となります。

こちら[PDF形式] もあわせてご参照ください。

もあわせてご参照ください。

その他

- Q8-1. 停電時に太陽光発電の電気を家の中で使うことはできますか?

- A.多くの太陽光発電システムには自立運転機能が備わっていますので災害などで停電になった場合でも、この自立運転機能を活用することで、電力を使うことができます。ただし、使用できる電力の上限は 1500W までとなっており、取扱い方法も各システムごとに異なります。 詳細はお手持ちの取り扱い説明書を御参照いただくか、製造メーカー、設置業者等にお問い合わせください。

なお、取り扱いは以下の資料を参照してください。

■いわゆる屋根貸しにおいて設置された太陽電池発電設備の停電時における使用について

再生可能エネルギーの固定価格買取制度 太陽光発電の余剰電力買取制度

太陽光発電の余剰電力買取制度

制度全般

- Q 1-1.「太陽光発電の余剰電力買取制度」とはどのようなものですか?

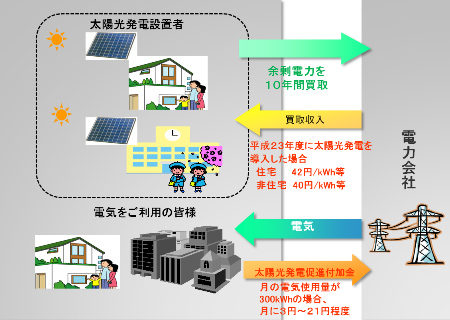

- A.太陽光発電の余剰電力買取制度は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の開始に伴い、固定価格買取制度へ移行いたしました。(太陽光発電の余剰電力買取制度で売電していた方は固定価格買取制度の設備認定を受けたものとされ、新制度下にて従来と同条件で買取りが続きます。)

太陽光発電による電気が、自宅等で使う電気を上回る量の発電をした際、その上回る分の電力を、一定(※)の価格で、10年間固定で電力会社に売ることができる制度として、平成21年11月より開始されました。買取りに必要となる費用は、電気の使用量に応じて電気を利用する方全員で負担する「全員参加型」の制度でしたが、平成24年7月から「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が導入されたことに伴い、固定価格買取制度へ移行されました。

平成23年度及び平成24年6月までの買取価格は、住宅用(10kW未満)42円/kWh、住宅用(10kW以上)及び非住宅用40円/kWh等の買取価格に決まりました。なお、平成22年度までの既契約者においては、従前の買取価格のままで変更はございません。

- Q 1-2.買取制度はいつから開始されたのですか?

- A.本制度は平成21年11月より開始されました。具体的には、11月の検針日から12月の検針日までの1ヶ月間を最初の1か月とし、それを含む120か月間(10年間)買取りを電力会社が行います。制度開始以降、太陽光発電を導入された場合は、電力の受給開始日より10年間の買取りとなります。

- Q 1-3.余剰電力とは、(1か月の太陽光発電からの発電量)−(1カ月の電力使用量)のことですか? これでは余りが出なくて、売電できないのではありませんか?

- A.余剰電力とは、累積の電力使用量との比較ではなく、実際に太陽光発電から電力系統(電力会社の送配電網)に流れた電気の量を指します。

日中、太陽光発電が発電している間、自宅の電力消費を上回る発電を太陽光がした場合は、その上回る分の電気(余剰電力)は電力系統に流れます。この余剰電力をリアルタイムに専門のメーター(売電用メーター)で計測したものを、余剰電力として電力会社が買い取ることになります。

なお、定義については、告示において明らかになっております。

(※)一部抜粋

余剰電力(太陽光発電による電気のうち、当該太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を除いた部分であって、かつ、当該太陽光発電設備が設置された施設等に接続されている一般電気事業者が維持・運用する配電線に逆流した部分をいう。以下同じ。) - Q 1-4.オール電化にしないと、買取制度の対象になりませんか?

- A.オール電化であるかどうかは、買取制度の対象となるかどうかとは関係ありません。

- Q 1-5.自宅等に設置した太陽光パネルから発電された電気を他人に売りたい場合、何か手続が必要ですか?

- A.場合によっては電気事業法における特定供給の許可が必要になります。売り主宅と買い主宅が同一建物や同一構内(電気事業法施行規則第20条)であれば許可は必要ないですが、そうでない場合は許可が必要になります。許可の方法など詳細については、資源エネルギー庁電力市場整備課まで(03-3501-1511 内線4741~4746)お問い合せください。

買取対象について

- Q 2-1.買取価格はいくらですか?

- A.

買取価格は、住宅用、非住宅用とで異なり、平成24年6月までに買取契約の申込みをされた場合(※)、1kWh当たりそれぞれ42円、40円となります。(平成22年度までは、それぞれ48円/kWh、24円/kWhでした。)

※住宅用10kW以上及び非住宅用の場合は、買取契約申込みだけでなく、設置完了も平成24年6月末までにしていただく必要があります。 - Q 2-2.自家発電設備等を併設している場合の買取価格はどうなるのですか?

- A.家庭用燃料電池、エコウィル、家庭用蓄電池等を自家発電設備等として想定しています。このような自家発電設備等による余剰力の「押し上げ分」を考慮し、平成24年6月までの買取契約申込み分(※)に適用される買取価格は、住宅用で1kWh当たり34円、非住宅用で1kWh当たり32円となっております。

※住宅用10kW以上及び非住宅用の場合は、買取契約申込みだけでなく、設置完了も平成24年6月末までにしていただく必要があります。 - Q 2-3.住宅用か、非住宅用かはどのように判断されるのでしょうか?

- A.「住宅」とは、家庭・個人の居住の用に供されるもの(集合住宅を含む)を指します。店舗や事務所等を兼用している場合も原則として「住宅」と評価されます。

具体的な判断は、「低圧に連系される受給契約かどうか」を判断の基礎としつつ、個別の事例に応じて電力会社が判断することとなります。なお、2012年7月からの固定価格買取制度では、住宅用かどうかということではなく、太陽光の規模(10kW未満 or 10kW以上)により買取条件が変わります。 - Q 2-4.全国一律の買取価格ですか?

- A.そのとおりです。

- Q 2-5.買取期間中の買取価格は変わりますか?

- A.変わりません。買取初年度の価格で10年間買取を行います。

- Q 2-6.年度ごとに買取価格は変わりますか?

- A.買取価格については、太陽光発電パネルの普及状況やパネル価格の動向を見ながら毎年度見直しを行っていきます。平成24年6月までに買取契約の申込みがなされた場合(※)の買取価格は、住宅用(10kW未満)42円/kWh、住宅用(10kW以上)及び非住宅用40円/kWh等となります。なお、平成22年度までの既契約者においては、従前の買取価格のままで変更はございません。

※住宅用10kW以上及び非住宅用の場合は、買取契約申込みだけでなく、設置完了も平成24年6月末までにしていただく必要があります。 - Q 2-7.電力会社から振り込まれる売電料の税務上の扱いはどうなりますか?

- A.売電料は収入になります。サラリーマン家庭の場合は、総合課税の扱いとなりますので、売電料の収入を含む雑所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。詳細はお近くの税務署にご確認下さい。

- Q 2-8.増設した場合の買取価格はいくらになりますか?

- A.増設時の買取価格の単価適用は、当初契約における太陽光発電の受給開始時点の買取価格に遡って判断されます。ただし、買取期間は当初契約の受給開始日が起算点となり、増減設により延長はございませんのでご注意ください。

例えば、太陽光発電設備を設置し平成23年1月に受給開始しているケースで増設する場合、

(1)増設後も合計10kW未満であれば、平成23年1月時点での住宅用10kW未満の買取価格(48円(税込み)/kWh)及び調達期間(10年間)が適用され、

(2)増設後に合計10kW以上になる場合は、平成23年1月時点での住宅用10kW以上の買取価格(24円(税込み)/kWh)及び調達期間(10年間)が適用されます(※)。

※2012年7月1以降に新しく開始された固定価格買取制度の下で認定を受けた発電設備(設備IDがS,Tから始まるもの)は、10kW未満から10kW以上に増設した場合は、調達期間が10年から20年に変更となりますが、(2)のように、太陽光発電の余剰電力買取制度(2009年11月1日~2012年6月30日)の下で発電する設備(設備IDがFから始まるもの)は、10kW未満から10kW 以上に増設した場合であっても調達期間は10年のままとなりますので、くれぐれもご注意下さい。 - Q 2-9.平成23年3月31日までに契約申込みを行いましたが、平成22年度までの買取価格の適用条件である平成23年6月30日までの受給開始が東日本大震災の影響で難しい状況です。そのような場合の買取価格はどうなるのですか。

- A.東日本大震災の影響により住宅建設の資材調達の遅延等が生じている状況を踏まえ、平成23年3月31日までにすでに買取契約の申込みを行っている方については、平成23年6月30日までに受給開始したか否かに関わらず、平成24年3月31日までに受給を開始した場合は、平成22年度の買取価格を適用するよう電力会社に要請しました。具体的な契約手続き等につきましては、申込み先の電力会社までご相談ください。

そのほか、ご不明な点がございましたら当室(資源エネルギー庁再生可能エネルギー推進室)でもお問い合せをお受けしておりますのでご連絡いただければと思います。

買取期間

- Q 3-1.買取期間は何年ですか?年度ごとであるとすれば、2月にはじめると、9年と2ヶ月しか買い取ってもらえないと言うことですか?

- A.買取期間は買取り(受給開始)を始めた月から検針日単位で10年(120ヶ月)です。例えば2月に買取りが開始された場合、10年後の1月分まで買い取ります。

太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)について

- Q 4-1.負担はどのくらいですか?

- A.太陽光発電促進付加金のご負担額は電気の使用量に応じて変わります。平成23年4月分の電気料金より太陽光発電促進付加金の実質負担が開始しております。ご負担額は、毎月の電気使用量(kWh)に、お住まいの地域の電力会社の太陽光発電促進付加金単価(※)を乗じた値になります。

※太陽光発電促進付加金の単価(毎年度変わります。次問参照)

<平成25年度>

北海道電力・・・「0.02円/kWh」、東北電力・・・「0.04円/kWh」、

東京電力・関西電力・・・「0.05円/kWh」、中部電力・沖縄電力・・・「0.07円/kWh」、

北陸電力・・・「0.01/kWh」、中国電力・・・「0.06円/kWh」、

四国電力・・・「0.08円/kWh」、九州電力・・・「0.09円/kWh」

<平成24年度>

北海道電力・・・「0.03円/kWh」、東北電力・北陸電力・・・「0.04円/kWh」、

東京電力・・・「0.06円/kWh」、中部電力・中国電力・沖縄電力・・・「0.11円/kWh」、

関西電力・・・「0.05円/kWh」、四国電力・・・「0.13円/kWh」、

九州電力・・・「0.15円/kWh」

<平成23年度>

北海道電力、北陸電力・・・「0.01円/kWh」、東北電力、東京電力、関西電力・・・「0.03円/kWh」、

中部電力、中国電力、四国電力、沖縄電力・・・「0.06円/kWh」、九州電力・・・「0.07円/kWh」 - Q 4-2.負担額はどのように決まるのですか?

- A.毎年1月から12月までの買取費用を元に、翌年度の太陽光発電促進付加金の単価(kWh当たりの料金)を決定します。

なお、太陽光発電促進付加金は従来4月の電気料金から単価を改めてきましたが、再エネ賦課金単価の適用期間を5月からとするため、制度のわかりやすさを重視して、平成25年4月の電気料金については平成24年度の単価を適用することとします。

また、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の開始により、太陽光発電の余剰電力買取制度による買取りは昨年7月に終了しました。平成25年度においては、昨年1~6月分の買取総額を平成25年度1年間でご負担いただくこととなります。また、これまでの買取総額と、これまでに実際にご負担いただいた額との過不足をできる限り小さくするため、平成26年度においては9月まで、昨年7月分の買取総額と過去の過不足分をご負担いただくこととなります。 - Q 4-3.いつから負担が始まりますか?

- A.平成25年度の太陽光発電促進付加金の単価は、平成25年5月分の電気料金より適用されます。電力会社によって単価は異なりますが(前問参照)、負担額は、電気使用量が毎月300kWhの場合、1か月当たり3円~27円になります。

- Q 4-4.誰が負担するのですか?

- A.ご家庭や事業者など、電気の契約形態等にかかわらず電気をご利用の皆様すべてです。(特定電気事業者の需要家除く)。

また、太陽光発電を設置している方も、していない方もすべての電気使用者が対象になります。 - Q 4-5.特定規模電気事業者(新電力)から電気の供給を受けている場合は、太陽光発電促進付加金を負担する必要はないのですか?

- A.電気をご利用の皆様すべてでご負担いただく制度であるため、家庭等の需要家だけでなく、いわゆる自由化範囲(原則契約電力50kW以上、沖縄電力供給地域は2000kW以上)の需要家にも太陽光発電促進付加金が発生します。

特定規模電気事業者(新電力)から電気の供給を受ける場合も同じです。 - Q 4-6.太陽光発電を付けられない人にとっては不利ではありませんか?

- A.エネルギーの海外依存度が高い我が国としては、太陽光発電の導入拡大によるエネルギー自給率の向上や、地球温暖化対策、さらに、日本のものづくり技術を活かして将来の日本を支える産業の育成のためにも太陽光発電の普及拡大は重要と考えております。

このような太陽光発電の普及拡大によるメリットは皆様に関わるものですので、ご負担も皆様にお願いしております。是非ご理解とご協力をお願いいたします。 - Q 4-7.太陽光発電促進付加金単価について、平成24年7月の買取総額を平成26年度の上期において回収することとなったのはなぜですか。

- A.太陽光発電促進付加金は、買取総額及び想定電力量をもとに単価を設定するため、想定電力量と実際に使った電力量との差により、ご負担頂いた太陽光発電促進付加金の総額と買取総額との過不足が生じます。この過不足は、翌年度以降の単価を設定する際に調整を行っています。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度の開始により、平成25年においては太陽光発電の余剰電力買取制度に基づく買取りを行っていないため、平成26年度においては過去の過不足分の調整のみが残ることとなります。仮に、過去にご負担いただいた太陽光発電促進付加金の総額が買取総額を上回っていた場合、平成26年度は電気をご利用の皆様に太陽光発電促進付加金をお返しする等といった、わかりにくい制度になります。

こうした状況を極力回避するため、平成24年7月分の買取費用については過去の過不足分とともに平成26年度上期に回収することとすることとしています。なお、H26年度の上期において回収を行うこととなった理由は、短期間で回収を行うことで、想定電力量と実際に使った電力量との差を小さくすることにより、ご負担頂く太陽光発電促進付加金の総額と買取総額との差を可能な限り小さくするためです。

その他

- Q 5-1.太陽光発電を国として推進する意義は何ですか?

- A.太陽光発電システムの抜本的普及拡大により、「日本で使う電気は日本でつくる」という 「エネルギー自給自足国家」を創出することにつながります。さらに、太陽光は、ほぼ無限に降り注ぐクリーンなエネルギーであり、化石燃料の利用による二酸化炭素の排出を抑え、低炭素社会を実現するためにも、太陽光発電をはじめとした自然エネルギーの普及が重要です。中でも太陽光発電は太陽電池の製造から、販売、施工に至るまで裾野の広い雇用効果が期待され、産業育成の観点からも重要と考えられています。

- Q 5-2.どの法律に基づいて実行されますか?

- A.太陽光発電の余剰電力買取制度は、平成21年7月1日に成立した、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」に基づいて実施されるものです。

再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び

再生可能エネルギーに係る支援制度に関するお問合せ窓口

【受付時間 平日9:00〜18:00】

- 電話0570-057-333

- 一部のIP電話でつながらない場合は044-952-7917

50kW未満太陽光発電設備の認定申請についてのお問い合わせ先

JPEA代行申請センター(JP-AC)

【受付時間 平日9:20~17:20(土日祝、センター所定休日を除く)】

- 電話0570-03-8210(問い合わせ方法は電話のみ)