- ホーム>

- 政策について>

- 省エネルギー・新エネルギー>

- 新エネルギー>

- なっとく!再生可能エネルギー>

- 再生エネルギーとは>

- 水力発電

水力発電

純国産の再生可能エネルギー

水資源に恵まれた日本では、発電への利用も昔から盛んで、国内でまかなうことのできる、貴重なエネルギー源となっています。水力発電といえば大きなダムを想像しますが、近年は中小水力発電の建設が活発化しています。中小水力はさまざまな規模があり、河川の流水を利用する以外にも、農業用水や上下水道を利用する場合もあります。すでに開発ずみの大規模水力に比べて、まだまだ開発できる地点が多く残されており、今後の更なる開発が期待されます。

特長

- 1.安定供給

- 自然条件によらず一定量の電力を安定的に供給が可能。

- 2.長期稼働

- 一度発電所を作れば、その後数十年にわたり発電が可能。

- 3.低炭素

- 発電時に二酸化炭素を排出しないクリーンエネルギー。

- 4.成熟した技術力

- 長い発電の歴史を通じて数多くの技術・ノウハウが蓄積。

課題

- 1.初期リスクの低減

- 事業の開始前に河川流況の長期にわたる調査が必要であり、開発初期におけるリスクが大きい。

- 2.地域理解の促進

- 環境への影響の理解や水利権の調整など地域住民等の理解促進が不可欠。

- 3.コストの低減

- 未開発地点は奥地かつ小規模なため、開発済み地点とくらべてコストが高い。

日本の水力エネルギー

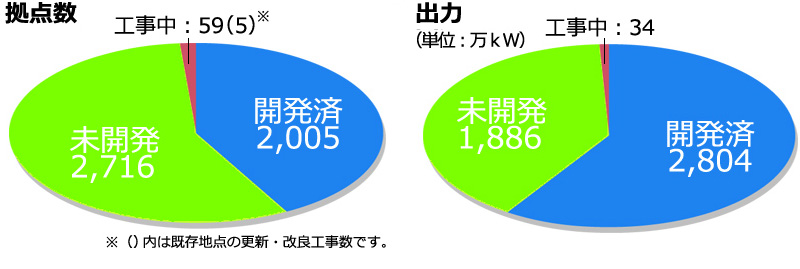

出典:資源エネルギー庁「包蔵水力(2017年3月)」

事例紹介

ケーススタディ1

小鷹水力発電所(最大出力28kW)

-

- 鹿児島県薩摩川内市において、国内では導入実績の少ないらせん水車を用いた小水力発電所を建設した。低落差で高効率な発電が特徴で、農業用水路などの低落差地点への水力発電の普及促進に貢献している。

ケーススタディ2

水の戸沢小水力発電所(最大出力49kW)

-

- 東京都檜原村を流れる神戸川支流「水の戸沢」の高落差(約91m)を活かし2018年4月より発電を開始している。東京都において中小企業者が小水力発電所を設置する最初の事例である。

ケーススタディ3

二川小水力発電所(最大出力199kW)

-

- 有田川上流にある二川ダムより、下流域の環境維持のため放流される未利用水を活用し発電を行っている。売電で得た収益は基金に積み立てられ、再生可能エネルギーの普及や環境教育などに充てられている。

平成28年度新エネ大賞「資源エネルギー庁長官賞」

ケーススタディ4

加子母清流発電所(最大出力220kW)

-

- 岐阜県中津川市加子母地区において、農業用水「小郷用水」を活用し、2014年2月より発電を開始している。売電収益は、中津川市が管理している土地改良施設の維持費などに充てられている。

ケーススタディ5

ニコニコ水力発電所(最大出力24kW(8kW×3機)

-

- 静岡県長泉町において、市街地を流れる農業用水「大堰用水」を活用し発電を行っている。平常時は売電して収益の一部を地域活性化資金として還元しているが、災害発生・停電時には独立運転し、町への無償提供やバッテリーを活用した在宅医療機器への電源宅配など、防災用電源としての活用も期待されている。

ケーススタディ6

妙典発電所(最大出力300kW)

-

- 千葉県水道局妙典給水場の水道管には「マイクロ水力発電設備」が設置されている。浄水場から配水池に水を送る際の水の圧力と流量エネルギーを有効活用するもので、発電出力は300kW。