- ホーム>

- 政策について>

- 省エネルギー・新エネルギー>

- 新エネルギー>

- なっとく!再生可能エネルギー>

- FIT・FIP制度>

- 減免認定手続

減免認定手続

<重要なお知らせ(2025/9/18)> 新着情報

2025年度申請(2026年度適用分)の原単位の基準値や申請期限等について掲載しました。

再エネ賦課金減免制度の活用と申請期限について[PDF形式]

<重要なお知らせ(2024/9/4)※2024/9/18一部更新>

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第37条の規定に基づく再エネ賦課金の減免制度については、省エネルギー政策の強化等の動向や関係審議会(*)における検討結果を踏まえ、減免認定を受けるための要件(1)及び(4)(後述)について、2024年度申請2025年度適用分の減免制度より、見直しました。

(*)https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/066.html[外部リンク]

申請にあたりましては、「概要資料[PDF形式]及び「よくある質問[PDF形式]」をご確認の上、ご対応頂きますようお願いいたします。

<重要なお知らせ(2023/8/28)>

減免認定申請予定の事業者様へ

減免認定申請に当たっては、下記ご確認頂きますようお願いいたします。

- 減免認定申請手続きは2022年度より完全電子化されました。初めての方は減免認定申請システム(申請書作成の流れ)[PDF形式]より申請の流れをご確認ください。

- 減免認定申請システムの利用に際しては「gBizID(プライム又はメンバーアカウント)」の取得が必須となります。

「gBizID(エントリーアカウント)」では減免認定申請を行うことはできませんのでご注意ください。

詳細は減免認定申請システム内のお知らせをご参照ください。

減免認定申請システム[外部リンク] - 公認会計士及び税理士の確認書類(例)[Word形式]については、2023年度申請分から法律名が変更となっております。最新様式でご提出をお願いいたします。

- 公営企業で申請される事業者様は、「gBizID(プライムアカウント)」は、代表者名義でのアカウント取得をお願いいたします。

「gBizID(メンバーアカウント)」を用いて申請される場合には、まず代表者名義でプライムアカウントを取得後に、ご利用いただきますようお願いいたします。

減免制度の概要

再エネ特措法に基づくFIT・FIP制度の支援に伴って生じる費用は、全ての電気の利用者から、再エネ賦課金という形でご負担いただいていますが、電力多消費事業者の国際競争力の維持・強化の観点から、一定の基準を満たす事業所については、経済産業大臣の認定を受けることにより、例外的に再エネ賦課金の減免を受けることができます。また、減免措置の適用を受ける事業者の減免率は、事業の種類や電気の使用に係る原単位改善に向けた取組の状況に応じて異なります。具体的な基準等については、「概要資料」[PDF形式]をご確認ください。

減免認定を受けるための要件

- 電気の使用に係る原単位(電気使用量(kWh)/売上高(千円))が基準値(後述)を超える事業を行う者。

- 申請事業所の申請事業における電気使用量が年間100万kWhを超えること。

- 申請事業における電気使用量が申請事業所の電気使用量の過半(50%超)を占めていること。

- 原単位の改善のための取組を行う者。

認定事業者に対して適用される減免率

| 優良基準 ※3 | ||

|---|---|---|

| 満たす | 満たさない | |

| 製造業等 ※1、※2 | 8 割 | 4 割 |

| 非製造業等 ※1、※2 | 4 割 | 2 割 |

2026年度適用分の電気の使用に係る原単位の基準値

「減免認定を受けるための要件(1)」について、2025年11月に受付する、2026年度適用分の減免申請においては、電気の使用に係る原単位の基準値は「4.96」です。

減免制度の適用を受けるための流れ

減免制度の適用を受けるための申請にあたっては、減免認定申請システム(申請書作成の流れ)[PDF形式]の流れに沿ってご対応ください。

-

STEP 1

減免認定要件の確認

概要資料[PDF形式]に記載の認定基準を満たしているかを確認します。

原単位改善に係る認定基準及び優良基準を満たしているかを確認される場合は、原単位の改善のための取組に係る認定基準および優良基準の判定表[PDF形式]もご活用ください。

※2024年度申請2025年度適用分の減免制度より、認定基準4.⑤が追加されました(概要資料[PDF形式]ご参照)。当該基準を満たすために必要な手続きについては、下記及びよくある質問「よくある質問[PDF形式]」Q83~Q89をご確認ください。

- 省エネ法「特定事業者等」

- 省エネ法定期報告情報の開示制度に参加宣言していることが要件となります。令和7年度よりEEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から参加宣言を受け付けています(※令和6年度に開示制度に参加している事業者は令和7年度も継続参加)。新たに開示制度に参加される特定事業者等は、2025年11月14日(金)23:59までに参加宣言をしてください。期間終了後は、開示制度への参加宣言を受け付けることは一切できません。

<省エネ法定期報告情報の開示制度>

<EEGSへのログインはこちら>

<EEGSによる開示宣言方法はこちら>

- 省エネ法定期報告情報の開示制度に参加宣言していることが要件となります。令和7年度よりEEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から参加宣言を受け付けています(※令和6年度に開示制度に参加している事業者は令和7年度も継続参加)。新たに開示制度に参加される特定事業者等は、2025年11月14日(金)23:59までに参加宣言をしてください。期間終了後は、開示制度への参加宣言を受け付けることは一切できません。

- 「非特定事業者」(=省エネ法「特定事業者等」以外)

- 上記の、EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から、参加宣言することはできません。

- 指定の宣言書を提出するとともに、自社のHPにおいて、「減免認定用情報公表シート[Excel形式]」で原単位の改善のための取組に関する状況を公表し、公表したことを証する書類を提出する必要があります。

※2025年度申請2026年度適用分より、宣言書は、減免認定システムに公表先URLを入力することで自動生成されます。ただし、公表したことを証する書類は引き続き添付が必須ですのでご注意ください。 - 提出期限等の詳細は、「よくある質問[PDF形式]」Q83~Q89をご確認ください。

- 「減免認定用情報公表シート」の作成方法については、「情報公表シートについての補足資料(非特定事業者用)[PDF形式]」をご確認ください。

- 省エネ法「特定事業者等」

-

STEP 2

減免認定申請内容の入力

減免認定申請システムにログインし、減免認定申請システム操作マニュアルをご確認の上、申請内容を入力してください(後述する申請様式の内容を入力いただきます。申請様式は第1表から第4表(※1)までありますので、最後までご確認ください。)

電電気使用量の根拠資料や公認会計士または税理士の確認書類、原単位の改善のための取組に関する状況を公表することを証する書類(※2)等の添付書類のPDFをシステムに添付します。

※1 第4表は共同受電形態を取る事業所のみ作成。

※2 原単位の改善のための取組に関する状況を公表することを証する書類の詳細は、よくある質問「よくある質問[PDF形式]」Q83~Q89をご確認ください。

入力する内容のうち、「電気の供給を受ける小売電気事業者等の名称」の項目については、減免適用を受けたい年度に電気の供給を受ける予定の小売電気事業者等を入力してください(過去に契約していた小売電気事業者等で申請した場合、変更認定申請を要し、手続きが増えることになります)。 -

STEP 3

減免認定の申請

申請内容の入力および必要書類の添付が完了した後、システム内の申請ボタンを押下し、申請を行います。

申請の受付期間(毎年11月の1ヶ月間)が決まっておりますので、提出期限にご注意ください。

申請事業者の本社が所在する地域の経済産業局が申請を受け付け、審査します(「各経済産業局の窓口」をご確認ください) 。

2026年度適用分の減免認定申請の受付期間は、2025年11月1日(土)~2025年11月30日(日)23:59までです。

期間終了後は一切申請を受け付けることはできませんので、期限を遵守してください。 -

STEP 4

経済産業局の審査及び認定通知書の交付

各経済産業局において、提出いただいた申請書の審査を行います。

申請書の記載内容に誤りがある場合等は経済産業局から申請者に対して御連絡いたします。

申請書の審査終了後、各経済産業局より申請者に対してシステム上にて減免認定通知書を交付します。

※各経済産業局から郵送・メールによる認定通知書の交付は行いませんので、ご注意願います。 -

STEP 5

小売電気事業者等への申し出

申請者は認定通知書を受け取った後、認定を受けた年度の2月1日までに、減免の適用を受けようとする年度(申請翌年4月以降)に電気の供給を受ける小売電気事業者等へ申し出を行うことによって、認定を受けた翌年度分の賦課金が減額されます。

小売電気事業者等への申し出を行わない場合、減免制度の適用を受けられませんのでご注意ください。 -

STEP 6

認定内容変更の申し出

申請者は認定通知書を受け取った後、認定通知書の記載の内容と変更が生じる場合は、減免認定申請システムより事前に変更申請手続きを行って頂く必要があります。詳細は、よくある質問「よくある質問[PDF形式]」Q110、111をご確認ください。

減免認定申請システムにログインし、減免認定申請システム操作マニュアルをご確認の上、申請内容を入力してください。

申出書の審査終了後、経済産業局より申請者に対して変更内容通知書を送付します。

申請者は変更内容通知書を受け取った後、電気の供給を受ける小売電気事業者等に申し出を行うことによって、賦課金が減額されます。小売電気事業者等への申し出を行わない場合、減免制度の適用を受けられませんのでご注意ください。

減免制度の適用を受けることができる期間

減免制度の適用を受ける年度の5月の定例検針分から翌年4月の定例検針分まで(4月の定例検針等が行われた日から翌年の4月の定例検針等が行われた日の前日まで)に小売電気事業者等から供給を受けた電気が賦課金減免の対象になります。

減免制度の概要資料及び問合せ窓口等

減免制度の概要及び各経済産業局の窓口は以下の資料をご覧ください。

- 概要資料[PDF形式](20251024更新)

- よくある質問[PDF形式](20250918更新)

目次の質問部分をクリックすると、回答に移動することができます。 - 各経済産業局の窓口

- 原単位の改善のための取組に係る認定基準および優良基準の判定表[PDF形式](20250901更新)

- 原単位の改善のための取組に係る認定基準および優良基準の判定表(別紙② ・事業者計算用)[Excel形式](20250901更新)

- 情報公表シートについての補足資料(非特定事業者用)[PDF形式](20251024更新)

2026年度適用分の減免認定申請にかかるお問合せ先は以下のとおりです。

減免認定申請ヘルプデスク

(設置期間:2025年9月1日(月)~2026年1月16日(金))

お問合せフォーム:https://www.fit-genmen.go.jp/genmen/ds001/entry[外部リンク]

電話:050-8892-6042(平日9:20~17:20) (通話料がかかります)

※お問合せは、可能な限りお問合せフォームをご利用ください。

提出書類

減免認定申請様式の作成及び提出書類一覧(チェックリスト)の確認は、減免認定申請システム(2025(令和7)年10月1日入力開始予定)をご利用ください。

- 減免認定申請様式[PDF形式](20240918改正)

- 提出書類一覧(チェックリスト)[PDF形式](20250901更新)

- 公認会計士及び税理士の確認書類(例)[Word形式](20250901更新)

- 電気使用量の積算確認表[Excel形式](20240904更新)

- 減免認定用情報公表シート(非特定事業者用)[Excel形式](20250528更新)

- 変更内容申出書[Word形式]

減免認定を受けた事業所の公表

減免認定を受けた事業所については、法令に基づき、事業者名や認定を受けた事業の内容、電気使用量等の情報が公開されます。

公表内容

- 認定事業の内容

- 認定事業の原単位の算定基礎となる売上高及び電気使用量

- 認定事業の原単位

- 認定事業所に係る事業者の氏名又は名称及び住所、法人の場合にあっては代表者の氏名

- 認定事業所の名称・所在地

- 認定事業所における認定事業の電気使用量

- 2025年度(2025年1月31日時点)[PDF形式]

※2025年度認定分より、原単位の改善のための取組に関する状況を公表することが認定要件となりました。

公表内容は下記のとおりです。

○省エネ法「特定事業者等」については、省エネ法定期報告情報の開示制度における開示シートをご確認ください。

○「非特定事業者」(=省エネ法「特定事業者等」以外)[PDF形式]については、各リンク先の開示シートをご確認ください。

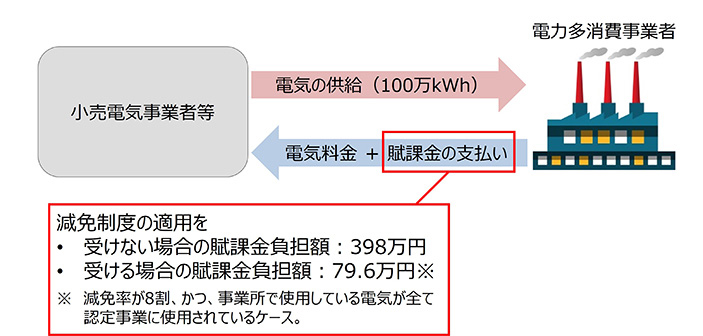

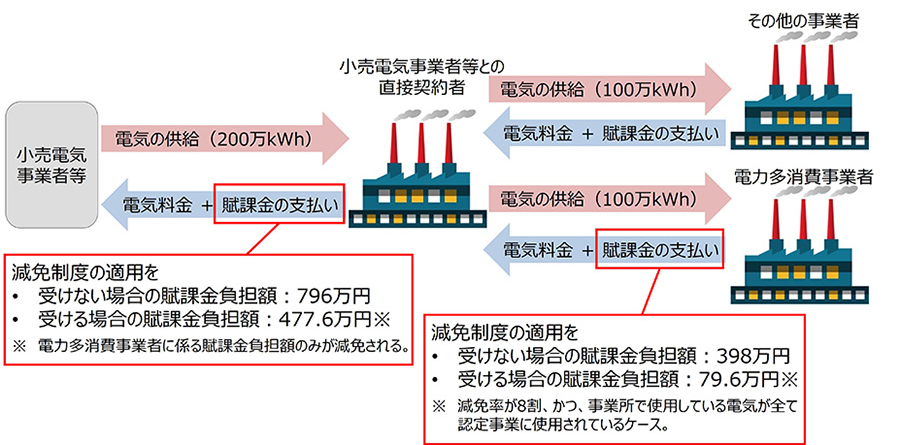

減免制度適用のイメージ

賦課金単価が3.98円/kWhの場合

【一般受電の場合】

【共同受電・テナント受電の場合】

-

再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び

再生可能エネルギーに係る

支援制度に関するお問合せ窓口- 【受付時間 平日9:00〜18:00】

- 0570-057-333

- 一部のIP電話でつながらない場合は

- 044-952-7917

-

50kW未満太陽光発電設備の

認定申請についてのお問い合わせ先- 【受付時間 平日9:20~17:20】

(土日祝、センター所定休日を除く) - 0570-03-8210(問い合わせ方法は電話のみ)

- 【受付時間 平日9:20~17:20】