事業者向け省エネ関連情報

輸送の省エネ法規制

輸送の省エネ法規制

省エネ法(荷主、輸送業者に係る措置)の各種手続きについてご紹介しています。

よくある質問

省エネ法にかかるQ&A【荷主編】

1.算定期間について

- 【Q1-1】 定期報告の対象期間について、経営年度の期間設定にもとづいて1月1日~12月31日の期間でデータを把握し、報告してもよいでしょうか。 【A1-1】 省エネ法において、輸送量(トンキロ)やエネルギー使用量等のデータ算定期間は「年度(4月1日~3月31日)」と定めています。

- 【Q1-2】 全ての荷主が特定荷主になるか分からない段階で輸送量(トンキロ)だけでなくエネルギー使用量を把握しなければならないのでしょうか。 【A1-2】 改正省エネ法は全ての荷主に省エネの努力義務を課しており、荷主企業は少なくとも自らのエネルギー使用量に関するデータの把握に努めていただく必要があります。したがって、輸送量(トンキロ)を把握するとともに、輸送量が特定荷主の裾切り基準(3,000万トンキロ)以上となった場合に定期報告書を提出できるよう、エネルギー使用量を算定するための最低限のデータを取得していただく必要があります。ただし、貨物輸送事業者からデータの入手が難しい場合については、トンキロ法を用いることで輸送量(トンキロ)と代表的な車種を把握できれば、最低限の報告をしていただけるようになっています。

2.特定荷主の指定について

2.1<荷主の定義>

-

【Q2-1-1】

省エネ法の改正において、荷主は、どう定義されているのでしょうか。

【A2-1-1】

平成30年12月の省エネ法改正で荷主の定義の見直しが行われました。荷主は、法第105 条において、以下の通りとなります。

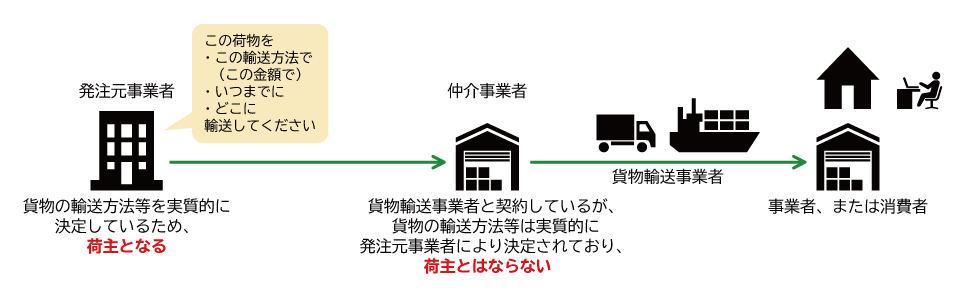

①貨物輸送事業者との契約等により貨物を輸送させている事業者(一号荷主)。ただし、他の事業者により実質的に貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)が決定されている場合は除きます。 ②貨物輸送事業者との契約等がなくとも、貨物輸送事業者に貨物を輸送させている事業者との契約等において、当該貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)を実質的に決定している事業者(二号荷主)。

②貨物輸送事業者との契約等がなくとも、貨物輸送事業者に貨物を輸送させている事業者との契約等において、当該貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)を実質的に決定している事業者(二号荷主)。

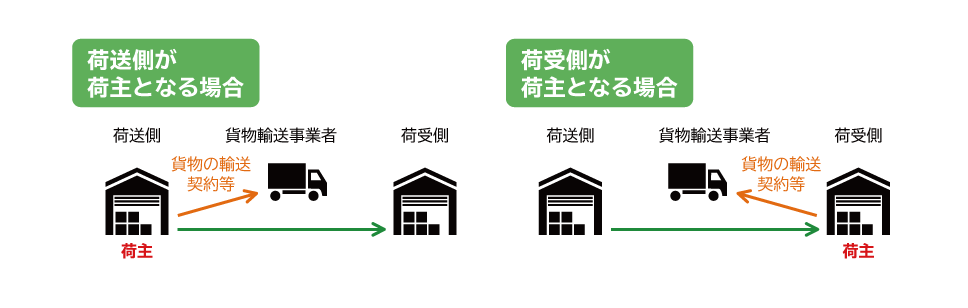

- 【Q2-1-2】 荷主の定義ですが、「自らの事業に関して」とありますが、発送側事業者と受取側事業者ではどちらが「自らの事業に関して」に該当するのかどのように判断したらよいのでしょうか。 【A2-1-2】 どちらも「自らの事業に関して」という文言に該当する可能性もあります。どちらが荷主になるかは、①貨物輸送事業者と直接契約しているのはどちらか、②輸送事業者との契約において、輸送方法等をどちらが実質的に決定しているかどうかによって決まります。

- 【Q2-1-3】 貨物の輸送方法等を実質的に決定している者に該当する要素として、①輸送モード、②受取日時、③受取場所のうち1つでもこの要素が欠けている場合は、該当しないでしょうか。 【A2-1-3】 貨物輸送事業者と直接の契約関係になく、①②③の条件のうち1つでも欠けている場合は荷主とはなりません。(この場合は、貨物輸送事業者と直接契約している事業者が荷主となります)

- 【Q2-1-4】 貨物の輸送方法等を実質的に決定している者が輸送事業者であった場合、荷主になるのでしょうか。 【A2-1-4】 法第105条第1号で「貨物の輸送の事業は除く。」と規定されておりますので、輸送事業者は荷主とはなりません。

- 【Q2-1-5】 「輸送モードを決定している」とはどういうことでしょうか。 【A2-1-5】 貨物を輸送する際の輸送方法(トラック、船舶、鉄道、航空等)を決定することを指します。なお、輸送方法を明示的に決定していなくとも、一定の料金内での輸送の指示等、輸送方法の決定に係わる制約を課している場合も、輸送モードを決定しているものと考えます。

- 【Q2-1-6】 発注元事業者が仲介事業者へ外注する場合(輸送事業者との契約は仲介事業者が締結)において、発注元事業者が輸送事業者をA社又はB社で発送して欲しいと範囲を限定した場合、発注元事業者が荷主となるのでしょうか。 【A2-1-6】 発注元事業者による輸送事業者の範囲指定によって、輸送方法が制約される場合、あるいは料金体系によって輸送方法が決まってしまう場合は、発注元事業者が輸送モードを決定していると考えます。その上で、発注元事業者が①輸送モードに加え、②受取日時、③受取場所の全てを決めているときは、貨物の輸送方法等を実質的に決定している場合に該当し、発注元事業者が荷主となります。他方、発注元事業者が①輸送モードのみを決定しており、②受取日時、③受取場所について決める立場にないときは、発注元事業者は貨物の輸送方法等を実質的に決定していないと判断されるため、仲介事業者が荷主となります。

- 【Q2-1-7】 個別の郵便物・宅配物に関してはこれまで報告の対象としていましたが、これらの取扱いについては、改正後の定義においても報告の対象となりますか。 【A2-1-7】 一号荷主として貨物輸送事業者との契約等により貨物を輸送させている場合には、エネルギー使用量等を把握する必要があります。また、貨物輸送事業者との契約等がない場合において、二号荷主として貨物の輸送方法等(貨物の受取りを行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法」を実質的に決定している場合も、報告の対象となります。

- 【Q2-1-8】 自社設備の輸送に関して、設備メーカー側が手配した輸送事業者を利用している場合は、誰が荷主となりますか。 【A2-1-8】 法第105条第2号に基づき、他の事業者(設備メーカー)との契約その他の取決めにより当該貨物の輸送の方法等(貨物の受取りを行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法)を実質的に決定しているのが自社でないのであれば荷主には該当せず、輸送事業者と直接契約をした事業者(設備メーカー)が荷主となります。

- 【Q2-1-9】 貨物輸送事業者と契約しているのは自社ですが、送り先とその日時はA社から、輸送モードはB社から指示を受けています。この場合、誰が荷主となるのでしょうか。 【A2-1-9】 二号荷主として、貨物輸送事業者と直接の契約関係のない事業者が荷主となるためには、①輸送モード、②受取日時、③受取場所を同じ事業者が決定していることが必要ですので、この場合は自社が一号荷主(貨物輸送事業者との契約等により貨物を輸送させている事業者)として荷主となります。

- 【Q2-1-10】 自社は製造業であり、輸送については子会社が貨物輸送事業者と契約している。この場合、誰が荷主となるのでしょうか。 【A2-1-10】 貨物輸送事業者と契約しているのは子会社ですが、①輸送モード、②受取日時、③受取場所を親会社が実質的に決定している場合は、親会社が二号荷主として荷主となります。

2.2<荷主指定>

-

【Q2-2-1】

荷主としての指定は事業者単位でしょうか、事業場単位でしょうか。また、1企業単位なのでしょうか、連結してグループ単位としてもよいのでしょうか。

【A2-2-1】

省エネ法上の荷主規制は全て事業者(法人・企業)単位です。グループ企業についても連結ベースではなく、分社・関連子会社は別に指定します。

なお、グループ企業単位としては、認定管理統括荷主の認定制度を活用することができます。認定管理統括荷主の認定制度とは、グループ企業の親会社等が、グループの一体的な省エネルギー取組を統括管理する者として認定を受けた場合、子会社等も含めて当該親会社等(認定管理統括荷主)による省エネ法の定期報告の提出等の義務の一体的な履行を認める制度です。制度を利用するためには、「認定管理統括荷主に係る認定申請書」に必要事項を記載の上、経済産業局長に提出し、認定を受ける必要があります。 - 【Q2-2-2】 令和2年4月1日に、グル-プ関係会社2社が他社と合併し、新会社は輸送トンキロが年間3,000万トンキロ以上となり特定荷主になる予定です。令和元年度では3社とも非特定荷主レベルです。この場合、令和2年度実績(令和2年4月1日以降令和3年3月31日まで)に基づいて、貨物輸送量が3,000万トンキロ以上となった場合には、令和3年4月末までに各地方経済産業局長宛て「貨物の輸送量届出書」を提出すればよいのでしょうか。 【A2-2-2】 その通りです。新会社の元となる会社はいずれも特定荷主に指定されていなかったため、新会社が発足してから特定荷主としての義務が発生するかどうか判断することとなります。

2.3<裾切り基準の判定>

- 【Q2-3-1】 特定荷主はどのように指定されるのでしょうか。 【A2-3-1】 各荷主において年度の輸送量(トンキロ)を算定の上、3,000万トンキロ以上の場合は自ら国(地方経済産業局の省エネ法担当課)に「貨物の輸送量届出書」を提出していただき、報告を受けた国が指定します。

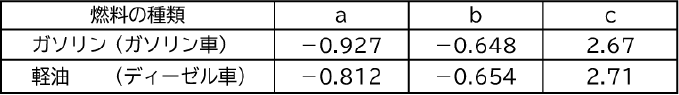

- 【Q2-3-2】 「貨物の輸送量届出書」を提出にあたって、エネルギー使用量を燃料法で算出していますが、輸送量(トンキロ)が求められないので、燃料法で求めたエネルギー使用量から換算してトンキロを求めてもよいでしょうか。 【A2-3-2】 政令において、特定荷主の裾切り基準はトンキロで3,000万トンキロ以上と規定しています。したがって、裾切り基準を超えない(特定荷主にならない)と判断する場合には、燃料法を採用した場合であってもトンキロを別途詳細に把握して、国から報告徴収又は立入検査があった場合に根拠として提示できるようにして頂く必要があります。ただし、裾切り基準を超える(特定荷主に該当する)と判断する場合には、例外的に、燃料法を採用した部分について、燃料使用量をトンキロに換算しても構いません。換算の方法としては、代表的なトラックの種類を想定し、みなし積載率を適用した場合の代表的なトンキロ当たりの燃料使用量を用いて燃料使用量から逆算することが考えられます。

3.算定範囲について

3.1<燃料の種類>

- 【Q3-1-1】 バイオ燃料を用いた場合には算定対象に含まれるのでしょうか。 【A3-1-1】 省エネ法は化石燃料の使用に伴うエネルギー使用を対象としているため、バイオエタノール、バイオディーゼル油等のバイオ起源の燃料である場合、その量についてはエネルギー使用量算定の範囲には含まれません。例えばE3(バイオエタノール3%混合ガソリン)の場合には、使用した燃料中に含まれるバイオ起源エタノールの量が算定対象の範囲外になります。

3.2<自家輸送の範囲>

- 【Q3-2-1】 自家輸送には物流子会社の輸送は含まれないと解釈してよいでしょうか。 【A3-2-1】 自家輸送は法人単位で自社の行う輸送のみを対象とするため、物流子会社の輸送は含みません。

3.3<レンタル・リースの扱い>

- 【Q3-3-1】 リースで使用しているものを輸送した場合には算定対象に含まれるのでしょうか。 【A3-3-1】 所有物と同様に扱って貨物輸送を行っていると考えられますので、算定対象に含めて考えてください。

3.4<物流拠点>

- 【Q3-4-1】 製造工場内には配送センターが設置されていますが、当該センターのエネルギー使用量(主に電気)は、工場・事業場として報告し、荷主の輸送に関する報告からは除外するということでよろしいでしょうか。 【A3-4-1】 荷主としての貨物輸送に伴うエネルギー使用量のみが対象となっておりますので、物流拠点等工場・事業場でのエネルギー使用量は報告対象外です。

3.5<継続的でない輸送>

- 【Q3-5-1】 設備移転(引越し)等突発的に発生する輸送は省エネ法の荷主としての輸送に含まれるのでしょうか。 【A3-5-1】 継続的に発生しない輸送は省エネ法の荷主としての輸送の対象外となります。

- 【Q3-5-2】 イベントの開催を業として行っており不定期で輸送先も変わりますが、資材の輸送は必ず発生します。この場合、荷主としての輸送となるでしょうか。 【A3-5-2】 輸送自体が不定期で輸送先が毎回変わる場合であっても、事業活動に伴い継続的に発生する輸送であり、貨物輸送事業者との契約等により貨物を輸送させているため、荷主としての輸送の対象となります。

3.6<対象外となる輸送形態>

- 【Q3-6-1】 ベルトコンベア、索道(リフト、ロープウェイ含む)での輸送は荷主としての輸送の算定対象に含まれるでしょうか。 【A3-6-1】 トラック、鉄道、航空機、船舶以外の輸送機関による輸送は、省エネ法の荷主としての輸送には含まれません。

- 【Q3-6-2】 工場内・事業所内でトラックや鉄道輸送している部分は荷主としての輸送に含まれるのでしょうか。 【A3-6-2】 工場内・事業所内の輸送は構内輸送として工場・事業場のエネルギー使用量にカウントしますので、原則として荷主の算定対象には含まれません。構内輸送と荷主としての輸送の区分については、漏れなく重複がないこと、経年的に一貫していることに留意した上で、事業者が自ら定義してください。ただし、貨物輸送として構内輸送も一体的に管理されている場合には構内輸送も含めて荷主としての輸送に含めることもできます。

- 【Q3-6-3】 自動車を自走して納入した場合には算定対象に含まれるのでしょうか。 【A3-6-3】 この場合は自動車自体が貨物と考え、算定対象範囲に含めてください。

- 【Q3-6-4】 シャトル便で人の輸送を行っている場合、荷主としての輸送に含まれるのでしょうか。 【A3-6-4】 人の輸送(旅客輸送)は荷主としての輸送の対象外となります。

- 【Q3-6-5】 社員がパソコンを携帯して移動することがありますが、これは荷主としての貨物輸送に含まれるのでしょうか。 【A3-6-5】 手荷物の輸送は旅客輸送の一部とみなしますので、荷主としての輸送の対象外となります。

3.7<包装資材の取扱い>

- 【Q3-7-1】 包装資材の輸送は荷主としての輸送の算定対象に含まれるでしょうか。 【A3-7-1】 段ボール、パレット、コンテナ等の包装資材・梱包資材の扱いについては、ケースバイケースで判断してください。一般的に、輸送用機械器具の一部とみなせる場合は算定対象外になります。また、貨物重量に含めて把握することが難しい場合は、小規模であれば省略しうることとします。

- 【Q3-7-2】 容器回収輸送はどのように扱ったらよいでしょうか。 【A3-7-2】 例えば、極めて構成比が低く、実際上製品の顧客への出荷時にトラックの空いたスペースに積んで持って帰る程度であれば省略し、容器のみまとめて社内倉庫間で移動する場合等は報告に含めるという考え方があり得ます。

3.8<特殊な輸送形態について>

-

【Q3-8-1】

製造委託を行っている貨物の輸送も省エネ法の対象に含まれるのでしょうか。

【A3-8-1】

製造委託を行っている貨物の輸送であっても、その輸送に係る荷主がエネルギー使用量の報告をする必要があります。

荷主定義は、以下の通りとなりますので、この定義に基づき誰が荷主になるのかをご判断していただくこととなります。

①貨物輸送事業者との契約等により貨物を輸送させている事業者(一号荷主)。ただし、他の事業者により実質的に貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)が決定されている場合は除きます。

②貨物輸送事業者との契約等がなくとも、貨物輸送事業者に貨物を輸送させている事業者との契約等において、当該貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)を実質的に決定している事業者(二号荷主)。 -

【Q3-8-2】

ミルクランで製造部品を集荷する場合、出荷側と集荷側のどちらの算定範囲に入るのでしょうか。

【A3-8-2】

荷主定義は、以下の通りとなりますので、この定義に基づき誰が荷主になるのかをご判断していただくこととなります。

①貨物輸送事業者との契約等により貨物を輸送させている事業者(一号荷主)。ただし、他の事業者により実質的に貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)が決定されている場合は除きます。

②貨物輸送事業者との契約等がなくとも、貨物輸送事業者に貨物を輸送させている事業者との契約等において、当該貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)を実質的に決定している事業者(二号荷主)。 - 【Q3-8-3】 保守部品をライトバンで運んで移動することがあります。この場合、荷主としての算定範囲に入るのでしょうか。 【A3-8-3】 自家用の軽貨物車(ライトバン等)での輸送についても、保守部品の輸送であれば、対象に含まれます。各地を巡回しており発着地点が明確でない場合でも、自家用トラックであれば燃料使用量を把握できると思われます。なお、点検スタッフが手荷物として保守部品を積んでライトバンで移動する場合も部品を顧客に届けることが目的であれば貨物輸送にあたり、荷主としての輸送の対象に含まれます。

-

【Q3-8-4】

返品輸送の場合には発送側と受取り側のどちらの輸送とみなすのでしょうか。

【A3-8-4】

荷主定義は、以下の通りとなりますので、この定義に基づき誰が荷主になるのかをご判断していただくこととなります。

①貨物輸送事業者との契約等により貨物を輸送させている事業者(一号荷主)。ただし、他の事業者により実質的に貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)が決定されている場合は除きます。

②貨物輸送事業者との契約等がなくとも、貨物輸送事業者に貨物を輸送させている事業者との契約等において、当該貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)を実質的に決定している事業者(二号荷主)。

3.9<廃棄物輸送>

- 【Q3-9-1】 廃棄物輸送も算定対象範囲に含まれるのでしょうか。 【A3-9-1】 無主物である廃棄物については廃棄物処理法の前提とされている「排出者責任」の考え方を重視し、産業廃棄物の輸送は排出事業者の責任範囲として含むこととしています。リサイクルにより輸送距離が増加すること等により増エネルギーとなる場合がありますが、その点については定期報告書第6表に記載してください。なお、産業廃棄物の輸送量については、廃棄物マニフェストをもとに把握に努めてください。

- 【Q3-9-2】 一般廃棄物は算定対象範囲に含まれますか。 【A3-9-2】 一般廃棄物の排出者責任は自治体(市町村)が負うものであり、自治体が荷主として算定するため、排出事業者の算定対象範囲には含まれません。

-

【Q3-9-3】

産業廃棄物を敷地内にて有償で引き渡した場合は算定対象範囲に含まれますか。

【A3-9-3】

産業廃棄物を有償で引き渡した場合でも引渡し側(排出者)が輸送費を負担してその輸送費が売却代金を上回る場合等引渡し側に経済的損失が生じている場合には産業廃棄物として扱われるため、排出者が自らの貨物として算定する必要があります。一方、輸送費が売却代金を上回らない場合等経済的損失が生じていない場合には有価物として扱われることとなり、敷地内から通常の貨物と同じ扱いになります。

荷主定義は、以下の通りとなりますので、この定義に基づき誰が荷主になるのかをご判断していただくこととなります。

①貨物輸送事業者との契約等により貨物を輸送させている事業者(一号荷主)。ただし、他の事業者により実質的に貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)が決定されている場合は除きます。

②貨物輸送事業者との契約等がなくとも、貨物輸送事業者に貨物を輸送させている事業者との契約等において、当該貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)を実質的に決定している事業者(二号荷主)。 - 【Q3-9-4】 産業廃棄物は中間処理施設までの輸送を把握すればよいのでしょうか。 【A3-9-4】 原則としては最終処分場までですが、実際には全ての行程を排出事業者が把握するのが困難です。このため、産業廃棄物の処理委託の直接的な当事者となる範囲(一次運搬先まで)については原則として把握するものの、二次マニフェストが発行され、収集運搬業者への廃棄物輸送の委託の直接的な当事者ではなく、輸送形態(トラックの種別等)や着地点等を指定できない(把握できない)ため算定が困難である場合には、算定範囲から除外することができます。

- 【Q3-9-5】 一般廃棄物のうち、事業に伴って発生するもの(事業系一般廃棄物)の輸送については、誰が算定するのでしょうか。 【A3-9-5】 一般廃棄物であっても事業に伴って生じた廃棄物は自らの責任において適正に処理しなければなりませんので、産業廃棄物の考え方と同じで、排出した事業者が把握できる範囲で算定してください。

- 【Q3-9-6】 事務所や家庭から排出された家電リサイクル対象製品の輸送は誰が算定するのでしょうか。 【A3-9-6】 事業者から排出されるものの多くは産業廃棄物、家庭からのものは一般廃棄物になります。産業廃棄物については排出した事業者が、一般廃棄物については市町村がそれぞれ把握できる範囲で把握してください。

- 【Q3-9-7】 自動車リサイクルの場合において、使用済み自動車の輸送は誰が算定するのでしょうか。 【A3-9-7】 家電リサイクル対象製品の場合と同様、産業廃棄物については排出した事業者が、一般廃棄物については市町村がそれぞれ把握できる範囲で把握してください。

3.10<空車の取扱い>

- 【Q3-10-1】 空車部分は算定するのでしょうか。 【A3-10-1】 空車は算定対象外です。ただし空車部分を除外するのが難しい場合、空荷輸送分の削減努力を評価したい際には、除外しないこととしても構いません。その場合には算定の考え方について定期報告書の第1表等の補足で注釈を記載するとともに経年的に一貫した考え方としてください。

3.11<小規模輸送>

- 【Q3-11-1】 会社内の工場間等の書類送付に郵便や宅配便を活用していますが、これも算定しなければならないのでしょうか。 【A3-11-1】 原則として算定対象に含まれます。ただし、全体の輸送量との対比において十分小さく小規模輸送とみなせる場合には簡易的な計算又は省略を行うことができます。

- 【Q3-11-2】 毎日小規模で1事業所から3,000個/日、1個5kgを全国に発送というような場合、算定対象とすべきなのでしょうか。 【A3-11-2】 輸送の単位が小さいから対象外ということではなく、足し上げた全体量(輸送重量、輸送トンキロ、エネルギー使用量)の比率で見てください。1単位は小さくてもそれが大量にある場合には把握する必要があります。ただし、1個ずつ算定するのは現実的ではありませんので、都道府県別の発着表を作る等、ある程度のみなし算定を行ってください。

- 【Q3-11-3】 小口混載便等の小規模輸送はどのように把握すればよいのでしょうか。 【A3-11-3】 小口混載便等の特定の輸送形態、主力でない部門や製品の輸送等、小規模輸送については、全体の輸送量との対比において十分小さいと認められる場合(トンキロでみて1%未満)には、簡易的な把握または省略(除外)を行うことができるものとします。なお、十分に小さいかどうかについては、輸送重量、輸送コスト等のエネルギー使用量と関連性の高い指標を用いて判断するとともに、十分に小さいことを毎年継続して確認する必要があります。小規模輸送として簡易的な把握または省略(除外)したものについては、全て定期報告書に明記してください。

3.12<国内輸送の範囲>

- 【Q3-12-1】 定期報告する範囲は国内輸送のみでしょうか。 【A3-12-1】 省エネ法の規制対象は国内で発着する輸送のみですので、税関より先のいわゆる国際輸送については定期報告書のエネルギー使用量算定の対象範囲外です。

- 【Q3-12-2】 輸入品の場合どこからの輸送が対象でしょうか。輸出品についてもどこまでの輸送が対象でしょうか。 【A3-12-2】 輸入品の場合は通関した場所から、輸出品については通関した場所までの国内輸送が算定対象となります。輸入にあたり通関前に船舶が複数港を立ち寄るような場合や、通関をせずに内航フィーダー輸送を行う場合、その国内港間の輸送は対象範囲外です。また輸出にあたっても、内地で通関手続後に港まで輸送を行う場合、その国内輸送は対象範囲外です。

3.13<年度ごとの変更>

-

【Q3-13-1】

事業内容や契約条件に変更があった場合、次年度から算定範囲を変更することはできるのでしょうか。

【A3-13-1】

事業内容や契約条件の変更等により下記で定義される荷主及び算定の範囲が変更されたときは、速やかに次年度から算定範囲を変更してください。

①貨物輸送事業者との契約等により貨物を輸送させている事業者(一号荷主)ただし、他の事業者により実質的に貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)が決定されている場合は除きます。

②貨物輸送事業者との契約等がなくとも、貨物輸送事業者に貨物を輸送させている事業者との契約等において、当該貨物の輸送方法等(輸送モード、受取日時、受取場所)を実質的に決定している事業者(二号荷主)。 - 【Q3-13-2】 本来算定範囲に含まれるべきものについて、ある年度から追加的に把握できるようになった場合、当該年度から算定範囲を変更することはできるのでしょうか。また、前年度の報告を修正することはできるのでしょうか。 【A3-13-2】 把握できるようになり次第、速やかに算入してください。過去に遡ってエネルギー使用量等を修正する必要がある場合には、所管の経済産業局又は事業所管省庁にご相談ください。なお、当該年度の報告書の提出にあたり、対前年度比等過去のデータを用いて記載する必要がある部分に対しては過去のデータを修正して記載してください。

4.算定手法について

4.1<算定手法の適用方法>

- 【Q4-1-1】 複数の算定方法を組み合わせてエネルギー使用量を算定することはできるのでしょうか。 【A4-1-1】 貨物の区分により採用できる算定方法は異なるはずですので、組み合わせて算定していただくことができます。その場合は算定方法によって異なる識別(ID)を設定してください。

- 【Q4-1-2】 エネルギー使用量の算定方法を前年度と変えることはできるのでしょうか。 【A4-1-2】 より精度の高い算定方法に変えること(トンキロ法→燃費法→燃料法)は可能です。その場合、算定方法を変えた事実を定期報告書第1表の補足欄に記載してください。

- 【Q4-1-3】 算定手法の精度低下が不可避な場合はどうしたらいいでしょうか。 【A4-1-3】 例えば、輸送委託先の変更等の理由で、前年度まで燃料法で算定が可能だった区間がトンキロ法でしか算定できなくなる場合等、算定方法の精度低下が不可避な場合には、その理由を定期報告書第1表の補足欄に記載してください。

- 【Q4-1-4】 エネルギー使用量の算定方法を前年度と変えた場合は、どのように識別(ID)を設定すればよいでしょうか。 【A4-1-4】 ある識別(ID)の一部の区間の算定方法を変えることとなった場合には、変えない区間について従来と同じ識別(ID)を付け、変えた区間について新たに識別(ID)を付けてください。なお、貨物輸送の模式図(算定範囲図)には、どの区間の算定方法を変えたのかが分かるように記入してください。

4.2<燃料法、燃費法>

- 【Q4-2-1】 複数荷主の混載(共同輸送)の場合には按分が必要とのことですが、路線便や宅配便の場合も必要なのでしょうか。 【A4-2-1】 燃料法や燃費法で算定する場合は、その輸送全体のエネルギー使用量を算出した上で、各荷主の貨物を分類し、トンキロ等の指標で按分する必要があります。トンキロ法を採用した場合は各事業者の発送した貨物のトンキロをもとにエネルギー使用量を算出するので按分は不要です。

4.3<改良トンキロ法>

- 【Q4-3-1】 改良トンキロ法の適用方法について伺います。通常、集荷-幹線-配送とトラックを変更しつつ輸送が行われますが、それぞれ最大積載量と積載率を考慮して算定するのでしょうか。 【A4-3-1】 原則として、集荷、幹線、配送それぞれ通常利用するトラックを想定して算定してください。しかし、それが困難でありかつ全体に占める割合が小さい場合には、両端のトラック輸送の比率をサンプリング調査により推定する、合計輸送距離を主たる輸送手段単独の輸送とみなす等、簡易的なみなし計算を行うことができます。

4.4<その他の手法>

- 【Q4-4-1】 エネルギー使用量算定にあたり、細部にわたって全てを燃料法、燃費法、トンキロ法で網羅することは困難です。このため、一部は売上等の実績で輸送量・エネルギー使用量を推算してもよいでしょうか。 【A4-4-1】 定期報告にあたっては、燃料法、燃費法、トンキロ法のいずれかを用いてください。ただし、サンプリング調査や拡大推計、小規模輸送の場合には金額からトンキロに換算する等の簡易的な方法を適用することが考えられます。

- 【Q4-4-2】 特積み事業者にデータ提供をお願いしたところ、トラック、鉄道、船舶等を合計した結果としてのエネルギー使用量の提供を受けました。この場合、定期報告書上どの算定手法で、どの輸送モードとして考えればよいでしょうか。 【A4-4-2】 基本的には輸送モード別に把握するのが望ましいのですが、それが不明な場合には合計としてのエネルギー使用量に加え、その特積み事業者の輸送モード別の比率を合わせて受領し、そこから輸送モード別の値を算出するようにしてください。なお、算定手法についても特積み事業者に元のデータの算出方法を確認し、それに応じて記入するようにしてください。

5.データ把握方法について

5.1<距離>

- 【Q5-1-1】 エネルギー使用合理化に関する荷主判断基準において、荷主の責任者に対して、エネルギー使用実態等のより正確な把握とその方法の定期的確認が求められているが、荷主は貨物輸送事業者から関連情報の提供を受ける必要であるが、これを効率的、効果的に行うのはどうしたらよいか。 【A5-1-1】 エネルギー使用実態等をより正確に把握するための情報交換に必要なシステムの導入や、情報交換を目的とするプラットフォームに参加することなどのデジタル技術の活用が考えられますので、貨物輸送事業者と連携して活用を検討してください。

- 【Q5-1-2】 鉄道や船舶の場合の距離はどのように把握すればよいのでしょうか。 【A5-1-2】 鉄道の輸送距離は路線距離を把握するようにしてください。船舶や航空機の場合も同様です。

- 【Q5-1-3】 改良トンキロ法を用いる場合、輸送距離については、運賃表(タリフ)で示された距離の値を用いて算定してもよいでしょうか。また、タリフを用いても輸送距離を100%把握することは難しいため、一部を運賃比率等で割り返す方法で行ってもよいでしょうか。 【A5-1-3】 運賃表(タリフ)で示された距離を用いても構いませんが、それでも把握できないものについては、輸送形態が運賃表(タリフ)で契約している輸送と同等か、サンプリング調査で距離と運賃の関係を求めた場合も同等の結果となるか等を踏まえて算定してください。

5.2<重量>

- 【Q5-2-1】 貨物の量を貨物重量ではなく貨物体積で把握しているため、貨物重量はわかりません。 【A5-2-1】 貨物体積からみなし貨物重量を計算する換算係数を用いて計算してください。なお、換算係数は一律に決められるものではなく、できるだけ貨物の種類を踏まえて、実態に基づき個々に設定するのが望ましいといえます。

5.3<積載率>

- 【Q5-3-1】 積載率は重量ベースで把握することとなるのでしょうか。例えば10トン車に満載でも8トンしか積載していなければ80%でしょうか。 【A5-3-1】 積載率は重量ベースで把握してください。裾切り基準(特定荷主)の判断、定期報告時の輸送トンキロやエネルギー使用量の把握にあたって用いる積載量も、車両の最大積載量ではなく実際の積載重量を基に把握してください。

- 【Q5-3-2】 改良トンキロ法を利用する予定ですが、積載率が10%未満となっています。積載率はそのまま当てはめてよいのでしょうか。 【A5-3-2】 10%未満の場合は10%として算定してください。なお、100%超は過積載となりますので注意してください。

5.4<貨物輸送量当たり燃料使用量>

- 【Q5-4-1】 最大積載量20トンの車両を使っておりますが、この場合でも関数式に最大積載量を当てはめて貨物輸送量当たりの燃料使用量を求めてよいのでしょうか。 【A5-4-1】 関数式に最大積載量を当てはめて貨物輸送量当たり燃料使用量を求めても構いませんが、改良トンキロ法の原単位は最大積載量17トン未満のデータに基づき設定されているため、実態を反映するよう、17トン以上の大型車両については燃費法等で実測により把握するのが望ましいといえます。

5.5<燃費>

-

【Q5-5-1】

CNGトラック等、燃費法や改良トンキロ法に標準値がない種類のトラックの燃費、原単位についてはどのように算定すればよいのでしょうか。

【A5-5-1】

燃料法であればトラックの種類による違いが忠実に反映されるので、燃料法の利用を推奨します。燃費法、改良トンキロ法で算定する場合には、ロジスティクス分野におけるCO2排出量算定方法共同ガイドライン等も参照の上、実測等による確からしい燃費、原単位を用いることができます。また、このようなみなし値以外の燃費、原単位を使った場合、その旨定期報告書の付表2、3に明記してください(またこのような原単位の根拠データを示すことができる体制を整えておくことが必要となります)。

<<CO2排出量算定方法共同ガイドライン>> https://www.greenpartnership.jp/co2 - 【Q5-5-2】 船舶の燃費として時間当たりの燃料消費率を用いてもよいでしょうか。 【A5-5-2】 一般的に自動車の場合には燃費として燃料使用量当たりの走行距離(km/L)又はその逆数を用いると思いますが、輸送機関ごとに用いられている燃料消費率(時間当たりの燃料消費率(L/h)等)を利用しても構いません。

5.6<車種等の輸送手段の種類>

- 【Q5-6-1】 改良トンキロ法を利用する予定ですが、乗用車で貨物を輸送していることがあります。この場合にはどのように算定したらよいのでしょうか。 【A5-6-1】 定期的に利用し量が無視できない場合には、軽トラックの数値で代替してください。

- 【Q5-6-2】 利用しているトラックの区分が分かりません。どのように設定すればよいでしょうか。 【A5-6-2】 まずは輸送事業者に確認してください。不明な場合は輸送形態(例えば集荷、配送、地域内輸送、地域間幹線輸送、特積み、鉄道の末端輸送、輸出商品の港湾への輸送等)ごとに代表的な車種を把握し、算定してください。

- 【Q5-6-3】 輸送事業者がどのような輸送機関を用いて輸送しているかが全く不明です。輸送方法をどのように捉えたらよいでしょうか。 【A5-6-3】 まずは輸送事業者に確認してください。輸送機関等が全く不明な場合には、発地点あるいは着地点で把握できたトラックで全行程を輸送したものとみなしてください。

5.7<小規模輸送>

- 【Q5-7-1】 小口輸送が中心で商品数が膨大なため、通常重量は把握しておらず重量の把握が困難です。 【A5-7-1】 商品を輸送する際の単位(ダンボール等)の容積と数がわかる場合には、そこからみなし重量を換算してください。そのようなデータがない場合には個別の商品の数と容積、トラックの台数と1台当たりの平均積載重量から把握することもできます。

- 【Q5-7-2】 郵便、宅配便についても把握することを考えておりますが、重量、輸送距離の把握が困難です。 【A5-7-2】 郵便や宅配便が全体量(輸送トンキロ、エネルギー使用量)に占める割合が大きくないと仮定した場合、輸送料金から貨物重量、輸送トンキロを料金表やサンプリング調査を基に逆算して把握することが考えられます。また、輸送距離についてはサンプリング調査を基に把握することが考えられます。

5.8<燃料使用量>

- 【Q5-8-1】 自家輸送、専用車による輸送について、保有車両(専用車両)の燃料使用量の合計とみなしてよいでしょうか。 【A5-8-1】 輸送量(トンキロ)については特定荷主を判断する裾切り基準ともなる重要な指標であり、把握が難しい場合にはみなし計算等によって算定してください。荷主として報告する自家輸送又は専用車両への委託輸送のエネルギー使用量については、保有車両(専用車両)の燃料使用量の合計とみなして問題ありません。ただし算定の考え方について定期報告書付表1等の補足で注釈を記載するとともに、経年的に一貫した考え方としてください。なお、特定輸送事業者に該当するのであれば、輸送事業者としてもエネルギー使用量等を国土交通大臣に報告等することとなります。

5.9<推計方法の適用>

- 【Q5-9-1】 サンプリング調査とは何でしょうか。 【A5-9-1】 サンプリング調査は、本来は全数で把握すべき量を全数把握ができない場合に、その対象の中から一部を抽出して調査して全体に適用するものです。例えば、モーダルシフトを行っているがその割合が不明な場合(鉄道を利用しているがトラック輸送と併用されているような場合)、鉄道とトラックの利用比率をサンプリングして調査することが考えられます。サンプリング調査はあくまで対象の中から一部を抽出して調査するものですので、類似のものから外挿する拡大推計とは異なります。

- 【Q5-9-2】 拡大推計とは何でしょうか。 【A5-9-2】 拡大推計は、本来把握対象となっているがそのデータが全く不明な場合、類似の別のデータをその対象にも拡大して適用するものです。例えば、委託先輸送会社の車両について燃費がわかっているが一部利用している再委託先の車両についてはスポット運用であり、車両の特定が困難なため燃費も不明というような場合、車両の種類や運用方法が同等と類推できれば、委託先車両の燃費を再委託先車両の燃費にも拡大して適用することが考えられます。ただし、委託先車両と再委託先車両の燃費が同じであることが保証されているわけではないので、再委託先車両のデータも何らかの形で(サンプリング調査等)把握し、確認する方が望ましいといえます。

- 【Q5-9-3】 燃料法で把握したいのですがデータの提供を受けられない事業者があるため、全面的な適用は困難です。 【A5-9-3】 データ提供を受けられない部分については原則として燃費法やトンキロ法で補ってください。ただし、データの欠落が全体の中で十分小さい場合、同様の輸送を行っている輸送事業者のデータから拡大推計することが考えられます。ただし算定の考え方について定期報告書付表1の補足で注釈を記載するとともに、経年的に一貫した考え方としてください。

- 【Q5-9-4】 共同配送等で輸送事業者からトンキロデータの把握が困難な場合、根拠を明確にした上で例外的に拡大推計を適用してもよいでしょうか。 【A5-9-4】 拡大推計は合理的範囲で適用可能です。ただし、トンキロは推計値であれば荷主自ら把握しうる点に注意してください。

- 【Q5-9-5】 エネルギー使用量は有効数字何桁で報告するのでしょうか。また個別データは有効数字何桁で把握すればよいのでしょうか。 【A5-9-5】 エネルギー使用量の報告においては有効数字3桁を目安にして把握、報告してください。この場合、個別のデータも有効数字3桁以上で把握すればよいこととなります。トンキロ法で算定する場合には、エネルギー使用量の有効数字は2桁となりますが、トンキロは3桁以上で把握し、エネルギー使用量の報告は有効数字3桁として扱うことを推奨します。なお、CO2排出量の報告においてはトンキロ法で算定した場合も含め、原則として有効桁数によらず小数点以下の数字を切り捨てた整数値で報告してください。

6.輸送事業者からのデータ提供について

- 【Q6-1】 荷主がデータ提供を輸送事業者に求める場合、省エネ法の下でどの程度の拘束力を持つのでしょうか。 【A6-1】 法的拘束力はありませんので、事実上の協力関係に基づき依頼してください。

- 【Q6-2】 特定輸送事業者でない輸送事業者に対しては、どの程度データ提供の協力を求められるのでしょうか。 【A6-2】 特定輸送事業者かどうかに係わらず、荷主の取組みに協力していただく必要があります。ただし、輸送事業者に過大な負担とならないよう配慮してください。

7.原単位について

- 【Q7-1】 トンキロ当たりのエネルギー使用量を原単位として評価すると、燃費法でエネルギー使用量を算定した場合、軽量化の取組み(容積はあまり変わらない)は分母のトンキロの減少に比べエネルギー使用量の減少度合が小さくなるため、原単位が悪化する結果となります。これは本来的には望ましい取組みであるため、評価方法として適切でないのではないでしょうか。 【A7-1】 このようなケースではトンキロ当たりのエネルギー使用量を原単位とするのは適切ではないと思われます。原単位は任意に設定できるため、生産高や容積・km等、取組効果が表れやすい分母を戦略的に設定するのがよいと思います。

- 【Q7-2】 原単位の分母となるエネルギー使用量と密接な関係を持つ値として、売上高や輸送コストが挙げられていますが、売上高又は輸送コスト当たりのエネルギー使用量を原単位として評価すると、経済環境や売買契約に左右され、不適切ではないでしょうか。 【A7-2】 売上高又は輸送コストについても物価指数等で補正が可能ですが、エネルギー使用量と密接な関係を持つ値は事業者の実態に合わせて選択できるため、この他輸送する製品価格、輸送距離、輸送トンキロ等を用いることができます。

8.原単位改善目標について

- 【Q8-1】 判断基準において、中長期的にエネルギー使用原単位を年平均1%改善することとなっていますが、中長期とは具体的に何年をさすのでしょうか。また“1%”の数字に、どのような意味があるのでしょうか。 【A8-1】 中長期とは概ね5年程度を指しております。また、1%は目安としての目標値で、達成できないことが直ちに法的措置につながるものではありません。

- 【Q8-2】 中長期で年平均1%の原単位改善が求められていますが、単年度の目標設定は0.1%としてもよいのでしょうか。 【A8-2】 中長期的にみて年平均1%の原単位改善が達成されれば、単年度の目標はそれに達しなくとも構いません。

- 【Q8-3】 年平均1%の削減目標を達成するために各種の取組みを講じることとなりますが、これらの取組の実施状況等は評価するのでしょうか。 【A8-3】 定期報告書第7表のチェックリストで判断基準の義務的取組(基準部分)の各項目について実施状況を確認するほか、任意に第6表や第8表に講じた取組について記入していただき、総合的に判断します。

- 【Q8-4】 前年度は目標以上に計画を達成し、当年度は目標に到達しなかったものの、2年平均では目標を達成した場合、当年度の目標を達成できなかった理由を提出しなければならないのでしょうか。 【A8-4】 定期報告書第6表で過去5年度間のエネルギーの使用に係る原単位が年平均1%以上改善できなかった場合(イ)、又はエネルギーの使用に係る原単位が前年度に比べ改善できなかった場合(ロ)に理由を記載してください。(ロ)に該当する場合には、2年平均すれば達成していることを記載していただければ構いません。

9.報告方法について

- 【Q9-1】 貨物の輸送量届出書等の提出者は誰でしょうか。 【A9-1】 原則として、事業者の代表者(代表取締役)となります。ただ、実務上の不便も考慮し、もしエネルギーの使用の合理化に関する法律(荷主に係る措置)に関する業務の権限が他の役員等に委任されており、その事実を証明する委任状の添付があれば、その者を提出者とすることができます(委任状の書式例参照)。また、社内規定で、本業務に関する委任について明確に規定されてあれば、その部分の写しの提出でも結構です。なお、事業者の代表者、業務の権限が委任された者のいずれも変わらず、委任関係にも委任業務にも変化がなければ、先に提出した委任状の写しを提出すれば足ります。

10.中長期計画書について

- 【Q10-1】 中長期計画書の作成責任者は「省エネ責任者」でなければいけませんか。また、「省エネ責任者」の法的な設置義務はあるでしょうか。 【A10-1】 物流部門の省エネ責任者は特に法令上規定されるものではないため、各事業者の事情に応じて社内で省エネの取組みを行うにあたって適切な責任者を指定し、中長期計画書を作成するようにしてください。例えば物流部門の責任者、環境部門の責任者等が考えられます。

- 【Q10-2】 削減対策の効果が何年間続くかは一概にいえないと思います。どう考えたらよいのでしょうか。例えば、モーダルシフトは1年の効果として書くべきでしょうか。毎年実施した場合ベースラインからは削減しているので、削減と考えてよいのではないでしょうか。 【A10-2】 中長期計画書の対象期間に行う対策を記載し、その期間内についての効果を書くという原則でお考えください。もし対象期間が半年しかなければ半年分の効果を記載することとなります。また毎年実施した場合、目標が達成されるまでは対策として記載してください。目標達成後は対象範囲を拡大する等、目標を向上する等レベルアップさせた上で対策としてください。

- 【Q10-3】 中長期計画書では単年度計画を記載することを想定していますが、この場合において過去の対策は記載してよいのでしょうか。既存対策を継続し効果が継続していることを記載してよいのでしょうか。 【A10-3】 設備投資のように一度実施した後は特に活動は行っていないものの効果が継続している場合については、中長期計画書は対策の内容を書くのが主たる目的であるため記載する対象とはなりません。過去に対策が進んでいるため原単位の改善ができなかったという場合については、原単位が改善できなかった場合の理由として第6表に記載してください。

- 【Q10-4】 中長期計画書の提出期限頻度が軽減される場合は、どのような場合でしょうか。 【A10-4】 省エネルギー取組の優良事業者については、中長期計画の提出頻度が軽減されます。具体的には、直近過去2年度以上連続で「5年度間平均エネルギー消費原単位を1%以上低減」を達成している場合、翌年度以降、最後に提出した中長期計画の計画期間内(5年が上限)は、上記の条件を継続している限りにおいて、中長期計画の提出を免除します。

- 【Q10-5】 中長期計画の免除の申請はどのように行えばいいでしょうか。 【A10-5】 中長期計画書の1ページ目に、「中長期計画の提出免除の希望」という欄がありますので、その欄にチェックを入れてください。

- 【Q10-6】 計画期間の始期はどのように記載すればいいでしょうか。 【A10-6】 提出日の年もしくは提出日の翌年からの計画としてください。

- 【Q10-7】 中長期計画の提出免除を受けた場合、次に中長期計画を提出するのはいつでしょうか。 【A10-7】 最後に提出した中長期計画期間の最終年に提出してください。例えば、「2020年~2022年」の3年間の計画を提出いただいた場合、次に中長期計画を提出するのは2022年となります。

- 【Q10-8】 提出免除を受けている期間の途中で、計画を出しなおすことは可能でしょうか。 【A10-8】 可能です。

- 【Q10-9】 提出免除を受けている期間の途中で、「5年度間平均エネルギー消費原単位を1%以上低減」を満たさなくなった場合はどうすればよいでしょうか。 【A10-9】 毎年6月末までに提出いただく定期報告書において、5年度間平均原単位の1%低減が達成できない場合、新たな中長期計画を合わせて提出いただきます。

- 【Q10-10】 免除申請時の中長期計画書に3年分の計画しか載っていなくとも、それを5年間の計画として免除申請期間を5年と申請できますか。 【A10-10】 中長期計画に3年分の計画しか載っていない場合、最長で3年の免除可能期間となります。

11.定期報告書について

-

【Q11-1】

定期報告書の識別(ID)は、どういう基準で分けるのでしょうか。

【A11-1】

原則として以下の4項目に応じてIDを分けてください。

・自家輸送/委託輸送

・トラック/船舶/鉄道/航空機/その他

・燃料法/燃費法/トンキロ法

・前年度と算定方法が違う場合

このほか、幹線輸送/末端輸送(配送+ミルクラン)等輸送形態、○○製品等貨物種類、○○会社分等事業組織や委託先輸送会社等に応じてIDを分けても構いませんが、あまり細かくならないように、まとめられるところはまとめてください。定期報告書には、貨物輸送の模式図(算定範囲)を添付することとなっておりますが、図には対応するIDを記入してください。 -

【Q11-2】

定期報告書の識別(ID)としては、どのような記号を付けるのがよいでしょうか。

【A11-2】

基本的には、定期報告書第1表で示す区分別に1から順に番号を付けることを想定していますが、ID番号が第1表以降一貫している限り、各荷主の判断によりその他の記号を付けることもできます。また、以下のような場合には必ずしも連番となるとは限りません。

・前年度で、あるIDの一部の区間の算定方法を変えることとなった場合、変えない区間について従来と同じIDを付け、変えた区間について新たにIDを付けてください。(この場合、例えば従来のIDが3とすると新たなIDを3Aとし、以降の番号を変更しないこととすれば、年度毎の対応関係がわかりやすくなります。)

・あるIDに相当する輸送がその年度になくなった場合、その年度のそのIDは欠番とすることにより、年度ごとの対応関係がわかりやすくなります。 -

【Q11-3】

定期報告書の付表3で、平均積載率を記入するようになっています。同じIDの同じ車種に対し、毎月の積載率からそれぞれ貨物輸送量当たりの燃料使用量を算定して燃料使用量を合算したのですが、この場合には平均積載率はどのように求めて記入すればよいのでしょうか。

【A11-3】

各IDの最大積載量区分に対し、月ごと等複数の積載率を適用して算定した場合には、エネルギー使用量から単一の積載率を逆算して求めて記入してください。

具体的な計算方法は次のとおりです。

x=y1/a ×z-b/a ×e-c/a

ここで、積載率(x:小数)、最大積載量(z:kg)

トンキロ当たり燃料使用量(y:L/トン・km)

- 【Q11-4】 定期報告書の付表3に固有単位量で表す燃料使用量と平均積載率を記載する欄がありますが、船舶、鉄道、航空機でトンキロ法を用いた場合にはこれらの値を把握できません。 【A11-4】 船舶、鉄道、航空機でトンキロ法を用いた場合については固有単位量で表す燃料使用量と平均積載率を記載する必要はありません。

- 【Q11-5】 輸送量届出書でトンキロを報告して特定荷主の指定を受けましたが、定期報告書作成のためより詳細にトンキロを把握したところ、異なる数字となりました。定期報告書上ではより正確な値として輸送量届出書とは異なる数字を記載してもよいでしょうか。 【A11-5】 定期報告書では、トンキロ法を用いたエネルギー使用量の算定を行う場合、エネルギー使用量と密接な関係を持つ値としてトンキロを採用した場合にトンキロを把握し、記載することが必要となってきます。この際の輸送量届出書との関係ですが、輸送量届出書では特定荷主であることを示すための届出であるためトンキロは概算値でも構いませんが、定期報告書ではエネルギー使用量を把握し削減のために管理する指標となりますのでより正確な値が求められます。この結果数値が一致していなくとも構いませんので、定期報告書ではより正確な値を記載するようにしてください。なお、輸送量を把握した結果、特定荷主でないと判断する場合には、国から報告徴収又は立入検査があった場合に根拠として提示できるように詳細にトンキロを把握して頂く必要があります。

- 【Q11-6】 付表で自ら用いていない欄は空欄となりますが、行数が多くなるため空行となる部分を削除してもよいでしょうか。 【A11-6】 結果として不要な行も空行であることを明示するため削除しないでください。

12.電気需要平準化への取組について

- 【Q12-1】 電気の需要の平準化に資する取組をした場合には、定期報告書でどのように報告すればよいでしょうか。 【A12-1】 定期報告書第8表にその内容について具体的に記載してください。

13.荷主連携省エネルギー計画について

- 【Q13-1】 荷主連携省エネルギー計画の認定制度とは、どのような制度でしょうか。 【A13-1】 荷主連携省エネルギー計画の認定制度とは、複数の荷主が連携して省エネ取組(連携省エネルギー措置)を行う場合に、省エネ法の定期報告書において連携による省エネ量を荷主間で分配して報告することができる制度です。制度を利用するためには、「荷主連携省エネルギー計画」を作成の上、経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、認定を受ける必要があります。

- 【Q13-2】 荷主連携省エネルギー計画の認定を受けたいのですが、どのように記載すれば認定を受けることができますか。 【A13-2】 荷主連携省エネルギー計画は、「荷主連携省エネルギー計画の作成のための指針」に照らして適切なものでなければなりませんので、同指針に沿った形で計画を作成してください。

- 【Q13-3】 荷主連携省エネルギー計画の目標はどのくらい正確である必要がありますか。また、もし目標が守れなかった場合は、罰則等はありますか。 【A13-3】 荷主連携省エネルギー計画の目標は、推計で構いませんので定量的に計算をお願いします。仮に計画内容と報告内容に著しく齟齬がある場合や明らかに形骸化していると思われる場合は、認定取消の対象となる場合があります。

- 【Q13-4】 荷主連携省エネルギー計画について、何年も前から連携をしている場合、計画の開始時期はいつにして申請すればいいのでしょうか。1年以上前を開始時期とした場合、定期報告書も遡って荷主連携省エネルギー措置を反映してよいのでしょうか。 【A13-4】 既に連携を行っている場合は、荷主連携省エネルギー計画認定申請書の始期を過去に遡及して申請することも可能です。定期報告書の報告は、荷主連携省エネルギー計画認定申請書の開始時期に遡って算出してください。

14.認定管理統括荷主の認定について

- 【Q14-1】 グループ企業で一体的に輸送を行っており、荷主別に按分するのが困難です。また、按分することが可能であっても、例えば子会社の部門販売会社が荷主として製品の輸送を委託しているが、製造は当社で行っているような場合、共同配送比率が高く一体で捉えた方が効果的な省エネ対策が行えます。このため、親会社で全体を把握して報告対象としてもよいのでしょうか。 【A14-1】 特定荷主は法人毎に指定されるものですので、企業単位で把握し、報告する必要がありますが、グループ企業単位で、認定管理統括荷主の認定制度を活用することができます。認定管理統括荷主の認定制度とは、グループ企業の親会社等が、グループの一体的な省エネルギー取組を統括管理する者として認定を受けた場合、子会社等も含めて当該親会社等(認定管理統括荷主)による省エネ法の定期報告の提出等の義務の一体的な履行を認める制度です。制度を利用するためには、「認定管理統括荷主に係る認定申請書」に必要事項を記載の上、経済産業局長に提出し、認定を受ける必要があります。

- 【Q14-2】 認定管理統括荷主者の認定制度とは、どのような制度でしょうか。 【A14-2】 認定管理統括荷主の認定制度とは、グループ企業の親会社等が、グループの一体的な省エネルギー取組を統括管理する者として認定を受けた場合、子会社等も含めて当該親会社等(認定管理統括荷主)による省エネ法の定期報告の提出等の義務の一体的な履行を認める制度です。制度を利用するためには、「認定管理統括荷主に係る認定申請書」に必要事項を記載の上、経済産業局長に提出し、認定を受ける必要があります。

- 【Q14-3】 認定管理統括荷主の認定を受けた場合、グループとして5年間遡りで原単位を算出する必要がありますか。 【A14-3】 努力目標達成(5年間平均原単位1%以上低減)を判定するため、可能な限り遡って算出してください。5年度間の原単位の比較ができるよう、データの範囲等の確認をしてください。

- 【Q14-4】 認定管理統括荷主の認定を受けて3年間は管理関係荷主の変更(追加・削除)をできないという理解でよいのでしょうか。 【A14-4】 エネルギーの使用の合理化等を継続的に図る観点から、経済的・社会的に止むを得ない場合を除いて、原則として少なくとも3年間は認定を受けた企業グループにおける事業者の変更及び制度活用の取り止めはできません。

- 【Q14-5】 認定管理統括荷主の認定を受けた後、認定の取消・管理関係荷主の変更等を行いたい場合は、どのような手続きを踏むのでしょうか。 【A14-5】 認定の取消が必要なった段階もしくはその可能性が判明した段階で、「認定管理統括荷主に係る認定申請書」を提出した経済産業局に相談を行い、局の担当官の指示に従ってください。管理関係荷主の変更等については、新規に認定管理統括荷主の認定を受けることとなります。

- 【Q14-6】 認定管理統括荷主の管理関係荷主番号は、3,000万トンキロ未満の荷主にも割り振られるでしょうか。 【A14-6】 認定管理統括荷主の管理関係荷主として認定を受けた場合は、3,000万トンキロ未満であっても管理関係荷主番号が割り振られます。

- 【Q14-7】 3,000万トンキロ未満の親会社(非特定荷主)の場合、認定―統括表1には、認定管理統括荷主名は記載しないという理解でよいのでしょうか(その場合は、認定―第1表~第3表の提出も不要でしょうか。)。 【A14-7】 認定管理統括荷主の貨物輸送量が3,000万トンキロ未満の場合は、認定―統括表1の記載は不要です。認定―第1表~第3表について貨物輸送量が3,000万トンキロ以上の認定管理統括荷主及び管理関係荷主は提出が必要であるため、3,000万トンキロ未満の場合には提出は不要です。

-

【Q14-8】

一体管理の証明書類は覚書以外も可能としているのでしょうか。

【A14-8】

以下の内容を全て含む書面化された「取決め」が必要です。覚書の形式をとっていなくとも認定管理統括荷主・管理関係荷主全てにコミットメントできているもの(グループ全体の規則等)であれば問題ありません。

①工場等におけるエネルギーの使用の合理化の取組方針

②工場等におけるエネルギーの使用の合理化を行うための体制

③工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法 - 【Q14-9】 取決めには、エネルギー使用の合理化に関する目標について、具体的な判断の基準(〇年度比1%以上削減となっていればよい等。)はありますでしょうか。 【A14-9】 省エネ法の努力目標(5年度平均原単位1%以上改善)に沿って記載されることが望ましいですが、数値的な目標に直すのが難しい場合(エネルギー使用量の削減や、設備共同購入・共同利用等で一体的に取り組むことが明記されている場合等)もありますので、基準を設けることはしておりません。

- 【Q14-10】 今後エネルギーの一体的管理を行う予定(現状は一体管理をしていない)ですが、いま認定管理統括荷主に係る認定を申請できますか。 【A14-10】 現状、エネルギーの一体的管理を実施している場合のみ、申請が可能です。(現時点でエネルギーの一体的管理をしていない場合は、申請できません。)

-

【Q14-11】

「認定管理統括荷主に係る認定申請書」の「5.その他」について、どのようなことを記載すればよいのでしょうか。

【A14-11】

1.~4.記載事項の補足や全体的に省エネルギーのために行っていることの特記事項等があれば記入します。特段なければ空欄でも問題ありません。

例:3.一体管理の概要では記載しきれなかった具体的に行われる対策(エネルギーの共同購入、設備の共同利用等により年○○kl 省エネ効果が見込まれる等)等を記載。 - 【Q14-12】 地方公共団体における行政機関(教育委員会、上下水道、病院等)は、認定管理統括荷主制度の対象になりますか。 【A14-12】 地方公共団体において、一体的にエネルギー管理をしている場合は、対象となります。(同じ地方公共団体に限ります。)

- 【Q14-13】 管理関係荷主の評価は、どうなるのでしょうか。 【A14-13】 認定管理統括荷主と管理関係荷主は、全体で一つの評価を受けることとなります。

- 【Q14-14】 認定を受けた場合、中長期計画書の提出免除は、初年度受けられますか。 【A14-14】 認定管理統括荷主は過去の特定荷主の評価を引き継がないので、2年連続して「5年度間平均エネルギー消費原単位を1%以上低減」が要件となっている中長期計画書の提出免除は、認定初年度は受けられません。

- 【Q14-15】 認定取消後の各荷主の原単位は、遡及して出す必要がありますか。 【A14-15】 努力目標達成(5年度間平均原単位1%以上低減)を判定するため、可能な限り遡って算出してください。5年度間の原単位の比較ができるよう、データの範囲等の確認をしてください。

- 【Q14-16】 特定荷主の場合、認定に併せて指定取消(特定荷主の指定取消)の手続きは必要でしょうか。 【A14-16】 認定を受けた段階で、全ての申請者が認定管理統括荷主又は管理関係荷主となり、それに併せて特定荷主としての指定は取り消されますので、「指定取消申出書」の提出は不要です。

- 【Q14-17】 認定申請からの認定までの期間は、どのくらいでしょうか。 【A14-17】 標準処理期間は1カ月です。ただし、申請書に不備がある場合は、経済産業局からの照会や申請の差戻しが発生し、手続時間が長期化する場合があります。余裕を持った申請をお願いします。

- 【Q14-18】 認定申請書の提出先はどこになりますか。 【A14-18】 認定管理統括荷主となる者の主たる事務所(本社又は本社機能を有する事務所)の所在地を管轄する経済産業局(又は経済産業省)に提出してください。

- 【Q14-19】 認定後の変更及び制度活用の取り止めが認められる経済的・社会的に止むを得ない場合とはどういう場合でしょうか。 【A14-19】 認定管理統括荷主が管理関係荷主の株式を売却する等、密接関係者の要件を充たさなくなった場合等が該当します。

- 【Q14-20】 原本と、写しの提出が必要とありますが、原本のコピーでよいのでしょうか。 【A14-20】 提出される申請書の写しについてはコピーでも構いません。

- 【Q14-21】 中長期計画書等も認定管理統括荷主からの提出になるのでしょうか。 【A14-21】 省エネ法関係の手続は、全て認定管理統括荷主が行うこととなります。