省エネ法の概要

省エネ法の概要

省エネ法の概要をまとめて紹介しています。

省エネ法関連法令

事業者が遵守すべき判断基準・指針

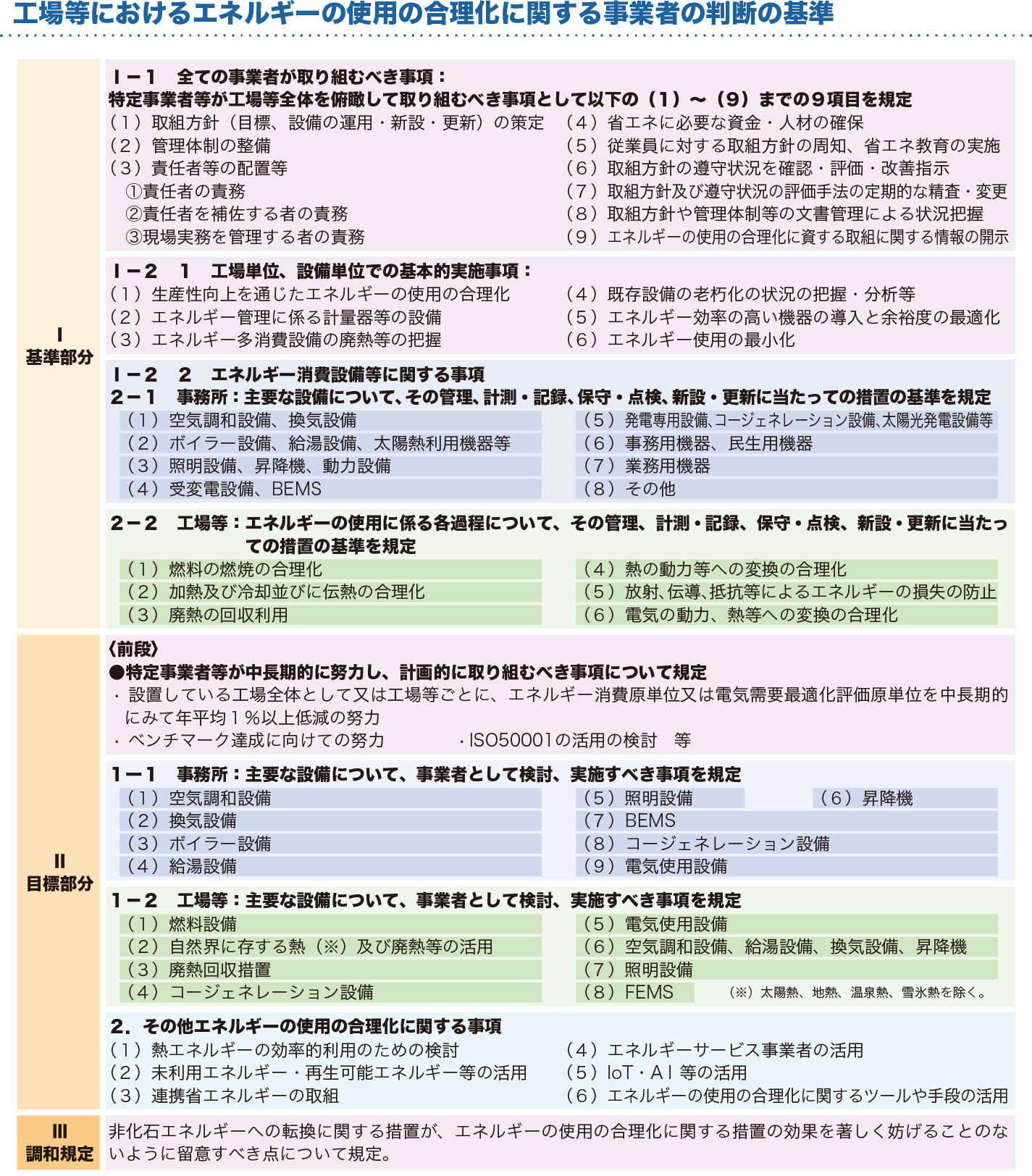

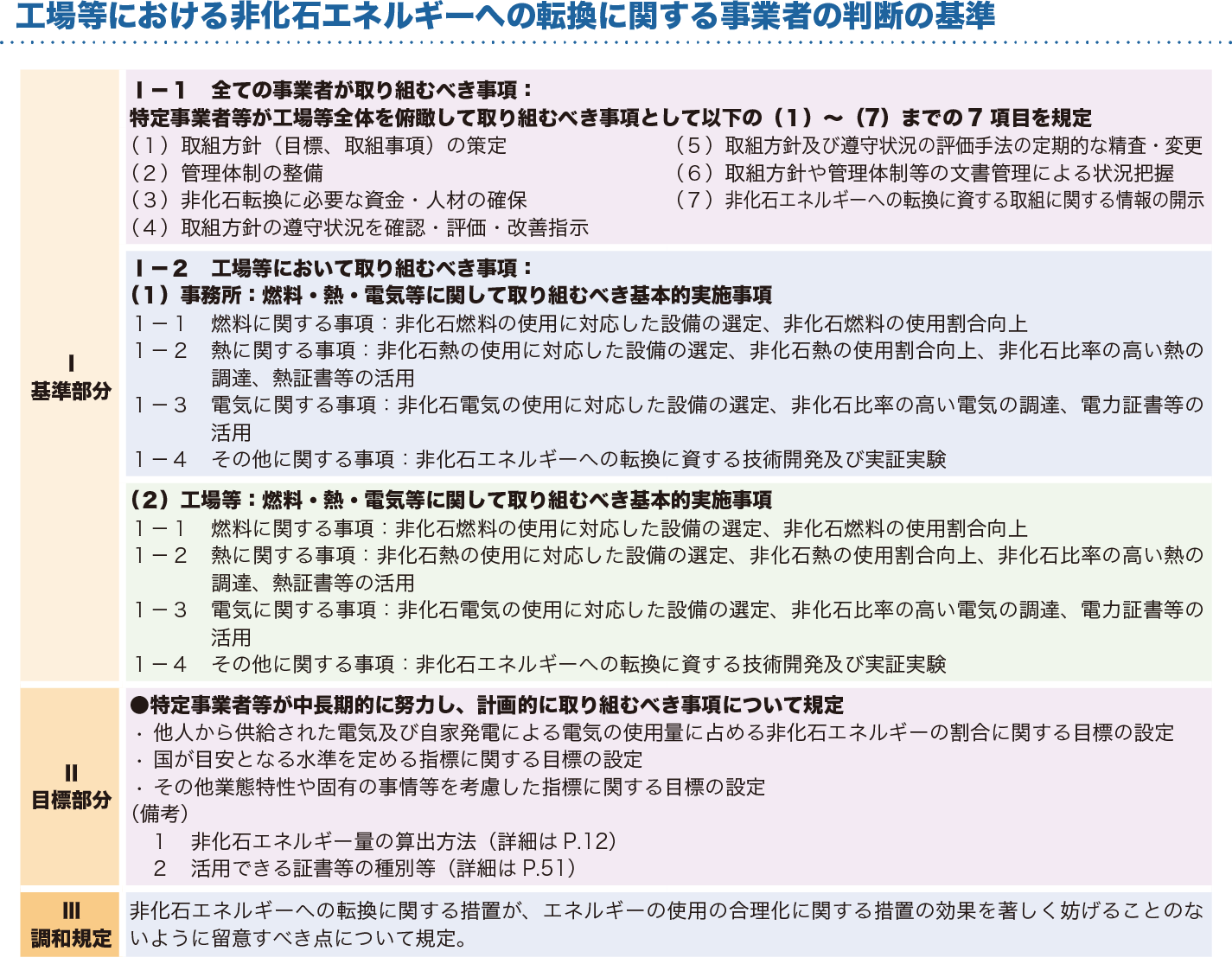

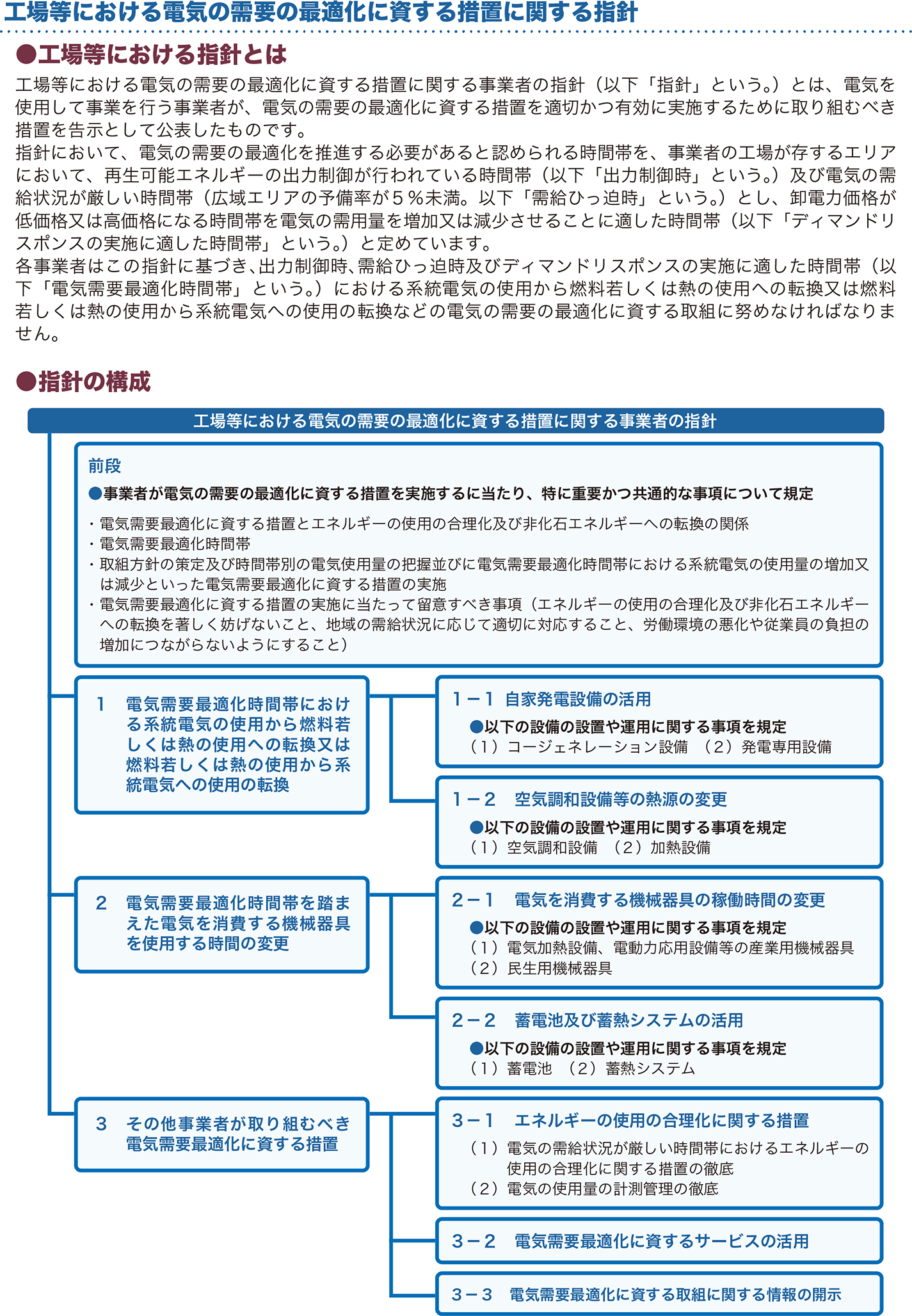

全ての事業者が、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を適切かつ有効に実施するために、「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」、「工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準」、「工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針」を公表している。各事業者はこの判断基準に基づき、エネルギー消費設備ごとの管理標準の策定や非化石転換に関する目標の設定等を行うことで、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に努めなければなりません。判断基準は基準部分、目標部分、調和規定で構成されています。概要は以下のとおりです。

詳細は以下をご覧下さい。

工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準

詳細は下記をご参照ください。

工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準

詳細は以下をご覧下さい。

工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する指針中長期的な計画の作成のための指針

「エネルギーの使用の合理化に関する」中長期的な計画の作成のための指針(中長期計画作成指針)は、特定事業者等による省エネ法第15条に定められた中長期的な計画(中長期計画)の的確な作成に資するため、業種ごとに4種類(「専ら事務所」、「製造業」、「鉱業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業」、「上水道業、下水道業及び廃棄物処理業」)に作成・制定されております。

各中長期計画作成指針は、工場等判断基準の目標部分等に掲げられている事項の具体例を挙げ、中長期計画の作成における具体的な検討対象として、各特定事業者等が投資をすべき設備等を掲げております。

中長期計画作成指針(専ら事務所)

- ⑴ 空気調和設備

- ⑵ 換気設備

- ⑶ ボイラー設備

- ⑷ 給湯設備

- ⑸ 照明設備

- ⑹ 昇降機

- ⑺ ビルエネルギー管理システム(BEMS)

- ⑻ コージェネレーション設備

- ⑼ 電気使用設備

- ⑽ 未利用エネルギー・再生可能エネルギー等の活用

- ⑾ 事務所等関連高度省エネルギー増進設備等

中長期計画作成指針(製造業)

1製造業一般

- ⑴ 燃焼設備

- ⑵ 熱利用設備

- ⑶ 廃熱回収設備

- ⑷ コージェネレーション設備

- ⑸ 電気使用設備

- ⑹ 空気調和設備、給湯設備、換気設備、昇降機等

- ⑺ 照明設備

- ⑻ 工場エネルギー管理システム(FEMS)

- ⑼ 未利用エネルギー・再生可能エネルギー等の活用

- ⑽ 情報技術の活用

2特定業種

- ⑴ パルプ製造業及び紙製造業

- ⑵ 石油化学系基礎製品製造業

- (2-1)ナフサ分解プラント

- (2-2)その他のプラント

- ⑶ セメント製造業

- ⑷ 鉄鋼業

- (4-1)製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)、表面処理鋼材製造業及び鋳鉄管製造業

- (4-2)銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業

- (4-3)鋳鋼製造業

- (4-4)鍛工品製造業

- (4-5)鍛鋼製造業

3製造業関連高度省エネルギー増進設備等

中長期計画作成指針(鉱業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業)

1鉱業

- ⑴ 非鉄金属鉱業

- ⑵ 石炭鉱業

- ⑶ 石灰石鉱業

2電気供給業

- ⑴ 汽力発電(コンバインドサイクルを含む)

- ⑵ 内燃力発電

- ⑶ ガスタービン発電

3ガス供給業

4熱供給業

5鉱業等関連高度省エネルギー増進設備等

中長期計画作成指針(上水道業、下水道業及び廃棄物処理業)

1上水道業

2下水道業

3廃棄物処理業

- ⑴ 廃棄物処理業

- ⑵ し尿処分業

4上水道業等関連高度省エネルギー増進設備等

その他

荷主の合理化の判断基準

エネルギーの使用の合理化の基準

荷主は、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、以下に示す諸基準を遵守することを通じて、省エネルギー対策の適切かつ有効な実施が求められます。

1.共通的な取組

- (1)取組方針の作成とその効果等の把握

貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に対する取組方針を定めるほか、責任者を配置し、エネルギーの使用の実態等を正確に把握する。 - (2)輸送効率向上のための措置

輸送効率を考慮した商品の開発や荷姿の設計、貨物の輸送距離の短縮、燃費の向上、計画的な貨物の輸送に努める。 - (3)準荷主との連携

準荷主と調整し、貨物の輸送頻度や納品回数の削減、リードタイムの見直しを実施する。 - (4)取組に関する情報の開示

エネルギー消費原単位に関する情報の開示について検討すること。

2.主に企業向けの大口貨物の配送効率向上の取組

配送の計画化や平準化につながる発注等による積載率の向上を図るほか、エコドライブ支援機器の導入への協力、自営転換やモーダルシフトの推進、輸送機器の大型化を図る。

3.主に消費者向けの小口貨物の配送効率向上の取組

消費者による配達予定日時や受取場所の指定を可能とし、その変更に対応する等により、再配達の削減等を図る。

エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置

荷主は、エネルギー消費原単位を中長期的にみて年平均1%以上低減する努力が求められます。

1.共通的な取組

- (1)取組方針の作成とその効果等の把握

貨物輸送に係る省エネを進めるための中長期的な目標を設定し、その目標達成に向けて効果等を検証し、さらに効果的な取組を行う。また、貨物輸送事業者の従業員に対する教育、研修等への協力や、サードパーティーロジスティクスの活用に努める。 - (2)関連インフラの整備

物流施設及び物流拠点について、機械化、自動化、適正配置や集約、業務の効率化に配慮した整備や、国内物流EDI標準、RFID、一貫パレチゼーション、車両動態管理システム等の活用により荷役の簡略化を図る。 - (3)貨物輸送事業者等との連携

荷主及び貨物輸送事業者その他の関係者の連携を深めるための定期的な懇談会や検討会の設置及びそれらへの参画を通じた情報交換を行うとともに、環境に配慮している貨物輸送事業者の選定に努める。 - (4)環境に配慮した製品開発及び生産体制整備

製品使用後の廃棄物、リサイクル資源等の輸送をあらかじめ考慮した製品開発や、貨物輸送に併せて出庫時間を調整できるような生産体制の構築等に努める。

2.主に企業向けの大口貨物の配送効率向上の取組

貨物輸送事業者や準荷主と連携し、輸送量の平準化等による輸送効率向上、共同輸配送や帰り荷の確保による実車率の向上、予約受付システム等の活用による荷待ち時間の縮減に努めるとともに、燃料消費率又は電力消費率に関する性能の優れた自動車等の導入に協力する。

3.主に消費者向けの小口貨物の配送効率向上の取組

自宅における直接受け取り以外の受け取やすい手法等を活用した再配達の削減、消費者への啓発に努める。

荷主の非化石エネルギーへの転換の判断基準

非化石エネルギーへの転換の基準

荷主は次に掲げる諸基準を遵守することを通じ、貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施が求められます。

なお、非化石エネルギーへの転換に関する措置の中にはエネルギーの使用の合理化の効果を必ずしももたらさない措置もあることから、当該措置を講じるに当たっては、エネルギーの使用の合理化を著しく妨げることのないよう留意してください。

1.取組方針の作成とその効果等の把握

貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に対する取組方針を定めるほか、責任者を配置し、エネルギーの使用の実態等を正確に把握する。加えて、定期報告に関する情報の開示を検討する。

2.貨物輸送事業者等との連携

- ①貨物輸送事業者と連携して、非化石エネルギー自動車(※)、非化石エネルギーを使用する鉄道、船舶又は航空機を選択し、非化石エネルギーへの転換を図る。

※ EV、水素自動車(FCV を含む)、PHEV 及び専らバイオ燃料・合成燃料を使用する自動車

- ②非化石エネルギーの充てん又は充電時間を適切に設定することや積載量又は航続距離等に応じて適切な輸送機器を選択することを通じて効率的に運行又は運航できるよう、他の荷主、準荷主、貨物輸送事業者その他の関係者と連携して配送計画を検討する。

非化石エネルギーへの転換の目標及び計画的に取り組むべき措置

荷主は、自家用及び荷主専属用輸送で使用する貨物自動車(車両総重量8トン以下)の台数に対する非化石エネルギー自動車の台数の割合について5%を目安(※)として、2030 年度における目標を定め、この実現に努めるものとします。

※ 非化石エネルギー自動車の他に、ハイブリッド自動車(HEV)の使用台数も、取組評価の参考事項として考慮する。

また、貨物自動車(車両総重量8トン超)の使用割合や充電設備の設置数などについても、荷主自らが先行的に目標を設定して実現に取り組むこともできます。

1.取組方針の作成及びその効果等の把握

輸送機器ごとに定められた目安を参照し、非化石エネルギーへの転換の目標を定め、その目標に関する中長期的な計画の策定や実施に当たっては、必要とする非化石エネルギー自動車の台数等を書面及び電子的方法により貨物事業者に対して示した上で、協議を行う。

また、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の実態、非化石エネルギーへの転換に関する取組、当該取組による効果等を踏まえて目標や方針を再検討し、さらに効果的な取組を行う。

2.関連インフラの整備

他の荷主、準荷主、貨物輸送事業者その他の関係者と連携して、非化石エネルギーを使用する輸送機器の導入を後押しし、円滑な運用を図るため、荷役作業等の時間を利用して非化石エネルギーの充てん又は充電するための関連インフラを整備する。

3.貨物輸送事業者との運賃等の設定に係る協議

非化石エネルギー自動車での貨物輸送を発注することにより、貨物輸送事業者において生ずる非化石エネルギー導入費用の運賃等への反映について貨物輸送事業者から協議の要請がある場合には、同協議に応じることとし、その上で、同費用を運賃等設定における考慮要素とするよう努める。

詳細は下記をご参照ください。

貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関する荷主の判断の基準荷主の電気需要最適化

詳細は下記をご参照ください。

荷主における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針