工場・事業場の省エネ法規制

工場・事業場の省エネ法規制

工場等に係る省エネ法の概要と必要な手続やエネルギーの使用の合理化等に関する法律をご紹介しています。

【重要】修正のお知らせ

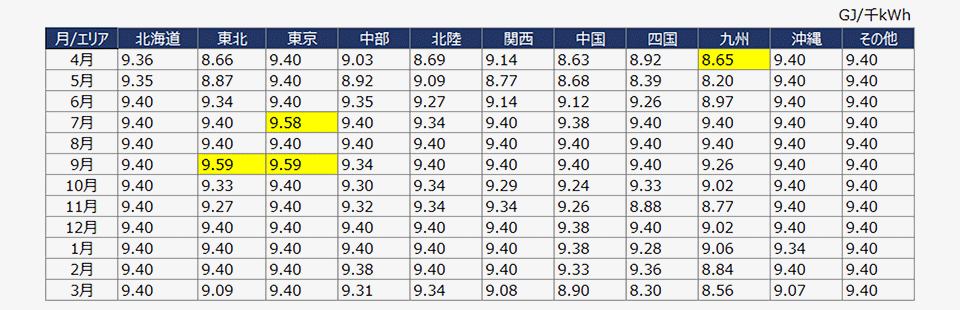

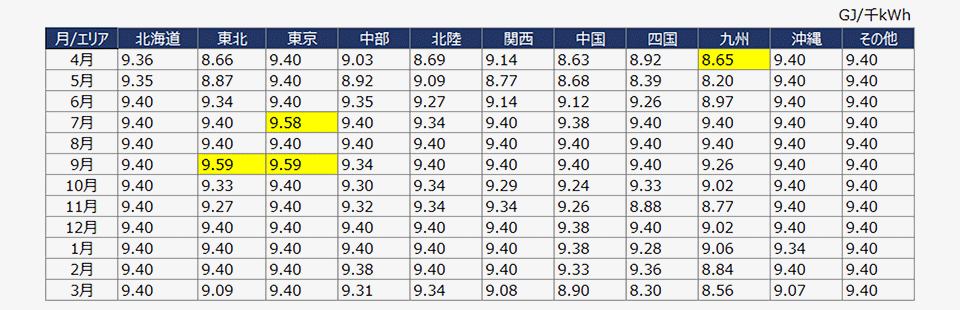

「2024年度の実績をもとに算出した月別電気需要最適化係数」に誤りがあり、表を差し替えました。係数に誤りがあった地域(東北・東京・九州)に工場等をお持ちの方で、修正の必要がある場合には、定期報告書の再提出をお願い致します。ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

2025年度定期報告書の作成・提出について

定期報告書等の記載方法、ベンチマーク制度の指標計算ツールの使い方等について、お問い合わせ窓口を設置しております。ご不明点等ございましたら、こちらにお問い合わせください。

定期報告書・中間報告書

メニュー

定期報告書について

特定事業者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者は、毎年度のエネルギーの使用の状況等について、翌年度7月末日までに事業者の主たる事務所(通常は本社)の所在地を管轄する経済産業局及び当該事業者が設置している全ての工場等に係る事業の所管省庁に「定期報告書」を提出しなければなりません。

電子提出のお願いと、2021年度の定期報告書等の提出期限について- ●定期報告書では、エネルギー使用量、エネルギー消費原単位及び電気需要標準化評価原単位とそれらの推移、エネルギーを消費する設備の状況、判断基準の遵守状況等を報告します。

工場の省エネ推進の手引き(PDF形式)p.19〜p.34 参照 - ●エネルギー使用量の算出に当たっては、燃料の使用量、他人から供給された熱及び電気の使用量が対象になり、これを原油換算㎘で合算します。

- ●エネルギー消費原単位の算出に当たっては、エネルギー使用量から、外販したエネルギー量及び購入した未利用熱量を差し引いた値をエネルギーの使用量と密接な関係を持つ値で除します。

- ●電気需要平準化評価原単位の算出に当たっては、電気需要平準化時間帯の買電量に評価係数α(=1.3)−1を乗じたものを、上記エネルギー使用量に加え、外販したエネルギー量及び購入した未利用熱量を引き、エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値で除します。

エネルギー消費原単位=(A-B-B’)/C

A=エネルギー使用量(燃料の使用量、他人から供給された熱の使用量、他人から供給された電気の使用量)

B=外販したエネルギー量 B'=購入した未利用熱量

C=エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値

(例:生産数量、売上高、建物床面積、入場者数、外来者数、ベッド数×稼働率 等)

※「A」、「B」、「B'」は原油換算値kℓとして計算。

電気需要平準化評価原単位={A+a×(評価係数α-1)-B-B’}/C

A=エネルギー使用量(燃料の使用量、他人から供給された熱の使用量、他人から供給された電気の使用量)

a=電気需要平準化時間帯の買電量

評価係数α=1.3

B=外販したエネルギー量 B'=購入した未利用熱量

C=エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値

(例:生産数量、売上高、建物床面積、入場者数、外来者数、ベッド数×稼働率 等)

※「A」、「a」、「B」、「B'」は原油換算値kℓとして計算。

【参考:省エネ法改正に伴い、2023年度実績(2024年度報告)の定期報告から電気需要平準化評価原単位に代わり電気需要最適化評価原単位の報告が必要となります。】

電気需要最適化評価原単位=(A’’-B-B’)/C

- A:エネルギー使用量(燃料、熱、電気の使用量)

- A’’:Aのうち、非化石燃料の使用量に0.8を乗じ、電気需要最適化係数を考慮した使用量

- B:販売した副生エネルギー量

- B’:購入した未利用熱量

- C:エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値

(生産数量、売上高、建物床面積、入場者数、外来者数、ベッド数×稼働率 等)

●電気需要最適化係数を考慮した使用量の算出方法

- ・系統電気(自己託送を除く。以下同じ)を、時間帯別電気需要最適化係数または月別電気需要最適化係数で換算

(事業者は、時間帯別電気需要最適化係数による換算、または月別電気需要最適化係数による換算のいずれかを選択) - ・系統電気以外の電気については、エネルギーの使用の合理化の措置と同様の一次換算係数で換算

●電気需要最適化係数の設定方法

時間帯別電気需要最適化係数

30分又は60分単位で計測した系統電気の使用量を一次エネルギー換算する際に用いる係数

時間帯別電気需要最適化係数は以下の通り

- (1)再エネ出力制御時:3.60 MJ/kWh

(2日前の時点で出力制御が見込まれる日の8時から16時) - (2)需給状況が厳しい時:12.2 MJ/kWh

(前日の時点で一部の時間帯で広域予備率が5%未満となることが見込まれる日の0時から24時) - (3)その他の時間帯:9.40 MJ/kWh

月別電気需要最適化係数

1か月単位で計測した系統電気の使用量を一次エネルギー換算する際に用いる係数

月別電気需要最適化係数は以下の時間帯の区分で設定される係数を月ごとに平均した値。

報告対象年度における実績値を基に、エリアごとに設定されます。

- (1)再エネ出力制御時:3.60 MJ/kWh

(出力制御を実施した時間帯) - (2)需給状況が厳しい時:12.2 MJ/kWh

(一部の時間帯で広域予備率が5%未満となった日の0時から24時) - (3)その他の時間帯:9.40 MJ/kWh

(参考)前年度の実績をもとに算出した月別電気需要最適化係数

報告対象年度の前年度の出力制御と広域予備率の実績をもとに算出される前年度の月別電気需要最適化係数も参考にしていただき、電気の需要の最適化に取り組んでいただくことが出来ます。

前年度の実績をもとに算出した月別電気需要最適化係数は、毎年4月に公表します。

2024年度の実績をもとに算出した月別電気需要最適化係数(令和7年5月30日更新:黄色ハイライトを修正しております)

●時間帯別及び月別電気需要最適化係数による系統電気の使用量の換算ツール

報告対象年度の時間帯別及び月別電気需要最適化係数を示す資料、事業者が30分又は60分単位で取得した系統電気の使用量の換算ツール、一月単位で取得した系統電気の使用量の換算ツールは、報告対象年度の翌年度4月に公表します。

「エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値(C)」の設定例

|

製造部門 |

非製造部門(業務部門) |

|---|---|

|

生産量 |

延床面積 |

|

生産台数 |

従業員数 |

|

稼働時間 |

施設稼働率 |

|

生産金額 |

施設稼働時間 |

|

生産量×稼働時間 |

延床面積 |

事業者クラス分け評価制度

提出された定期報告書等の内容を確認し、事業者をS(優良事業者)・A(一般事業者)・B(停滞事業者)へクラス分けします。Sクラスの事業者は、優良事業者として経済産業省のホームページで公表されます。

産業トップランナー制度(ベンチマーク制度)

ベンチマークとは、特定の業種・分野について、当該業種等に属する事業者が、中長期的に達成すべき省エネ基準(ベンチマーク)です。

省エネの状況が他社と比較して進んでいるか遅れているかを明確にし、進んでいる事業者を評価するとともに、遅れている事業者には更なる努力を促すため、各業界で全体の約1~2割の事業者のみが満たす水準を、事業者が目指すべき水準として設定しています。

中長期計画書について

特定事業者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者は、毎年度、判断基準に基づくエネルギー使用合理化の目標達成のための中長期(3~5年)的な計画を作成し、毎年度7月末日までに事業者の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局及び当該事業者が設置している全ての工場等に係る事業の所管省庁に「中長期計画書」を提出しなければなりません。

なお、省エネ取組の優良事業者については、中長期計画の提出頻度が軽減されます。具体的には、工場等規制においては、直近過去2年度以上連続でS評価の場合、翌年度以降、最後に提出した中長期計画の計画期間内(5年が上限)は、S評価を継続している限りにおいて、中長期計画の提出を免除します。

中長期計画の提出頻度の軽減の条件を満たしている事業者であっても、中長期計画を提出することは可能です。

特定荷主及び特定輸送事業者の場合は、直近過去2年度以上連続で「5年度間平均エネルギー消費原単位を年1%以上低減」を達成している場合、免除が適用されます。