科学的特性マップ公表用サイト

はじめに

原子力発電に伴って発生する「高レベル放射性廃棄物」は、将来世代に負担を先送りしないよう、現世代の責任で、地下深くの安定した岩盤に埋設する(=地層処分する)必要があります。

この地層処分を実現していくためには、地層処分の仕組みや地域の科学的特性について、一人でも多くの方に関心を持って頂き、理解を深めて頂くことが必要です。

「科学的特性マップ」は、地層処分を行う場所を選ぶ際にどのような科学的特性を考慮する必要があるのか、それらは日本全国にどのように分布しているか、といったことを分かりやすく示すものです。

これまでの経緯

2015年5月、従来の政策の見直しを経て、高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する新たな基本方針が決定されました。その中で、現世代の責任で地層処分を前提に取り組みを進めることや、国民や地域の理解と協力を得ていくため、地域の科学的特性を国から提示すること等の方針が決まりました。

この方針の下、地域の科学的特性を提示するための要件・基準が総合資源エネルギー調査会に設置されたワーキンググループで議論されてきました。この検討結果が、2017年4月にとりまとめられました。

この検討結果に基づいて、経済産業省として「科学的特性マップ」を作成し、2017年7月に公表しました。

科学的特性マップ公表について経済産業大臣からの書簡

科学的特性マップは全ての自治体に関わる話であることから、その公表に先立ち、世耕経済産業大臣から全ての自治体の首長宛てに経緯や趣旨などについて書簡を送付しています。

「科学的特性マップ」が示すもの

ある場所が地層処分に相応しいかどうかを見極めるためには、火山活動や断層活動といった自然現象の影響や、地下深部の地盤の強度や地温の状況など、様々な科学的特性を総合的に検討する必要があります。

そうした科学的特性については、詳しくは現地調査を行って把握する必要がありますが、既存の全国データからも多くのことが分かります。

「科学的特性マップ」は、地層処分に関係する地域の科学的特性を、既存の全国データに基づき一定の要件・基準に従って客観的に整理し、全国地図の形で示すものです。

地層処分に関する科学的特性マップ

科学的特性マップ

※「科学的特性マップ」は200万分の1の縮尺で作成しており、これ以上の精度を保証するものではありませんので、ご注意下さい。

- 科学的特性マップを地域ブロックごとに分割した地図(地域ブロック図)はこちら

- 科学的特性マップを構成する要件・基準別の地図(個別条件図)はこちら

- 科学的特性マップの説明資料はこちら(PDF形式:5,854KB)

- 白黒版の科学的特性マップはこちら *白黒印刷に適したバージョンも追加で作成しました。

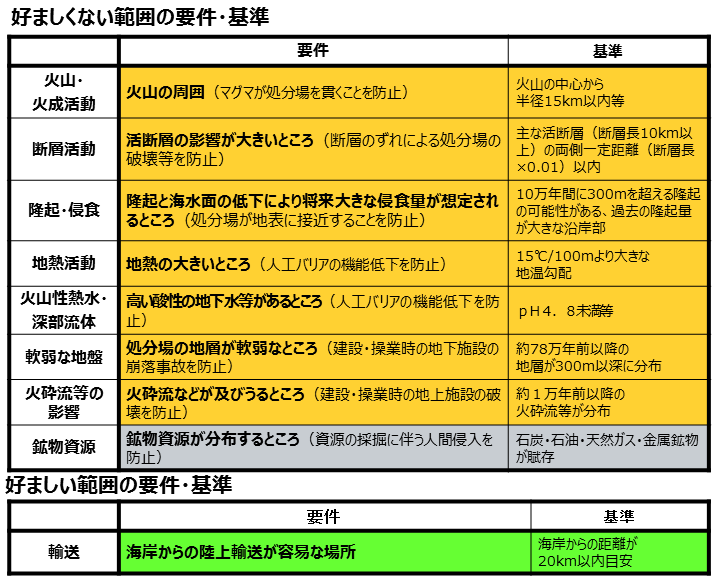

科学的特性マップの要件・基準

科学的・客観的な要件・基準については、総合資源エネルギー調査会地層処分技術WGで専門家による検討が行われ、その検討成果が2017年4月17日にとりまとめられました。以下に要件・基準の概要を示します(詳細は![]() 「地層処分技術WGとりまとめ(PDF形式:1,728KB)」をご参照下さい)。

「地層処分技術WGとりまとめ(PDF形式:1,728KB)」をご参照下さい)。

(※)調査をすることで鉱物が存在しない範囲が確認できうることに留意が必要。

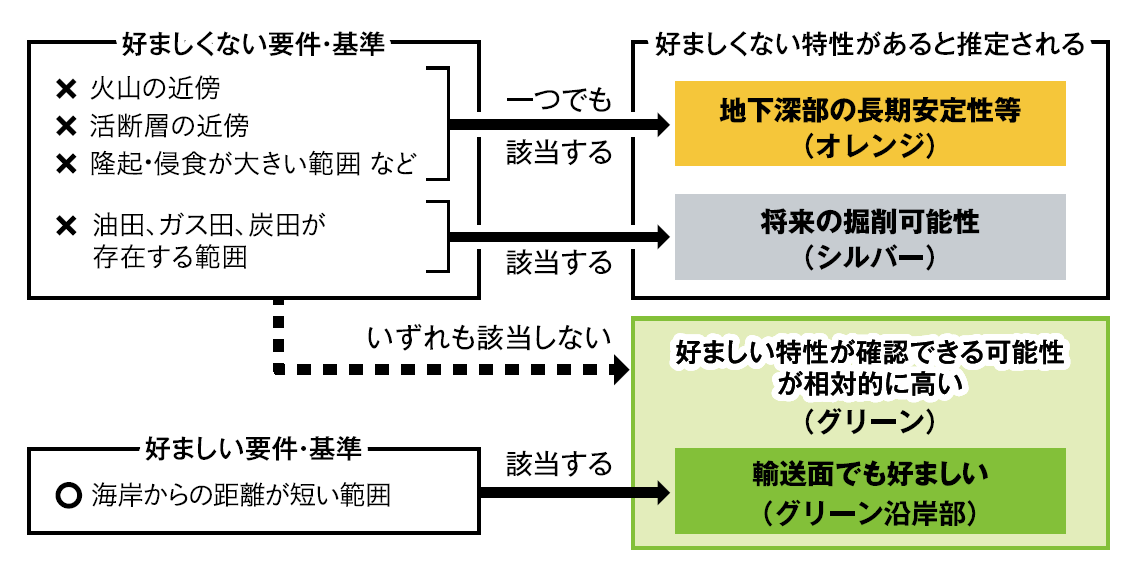

科学的特性マップにおける地域特性の区分

要件・基準に基づく地域特性の区分方法の概要は下図のとおりです。

(※)当該資源が存在しうる範囲を広域的に示したものであることに留意が必要。

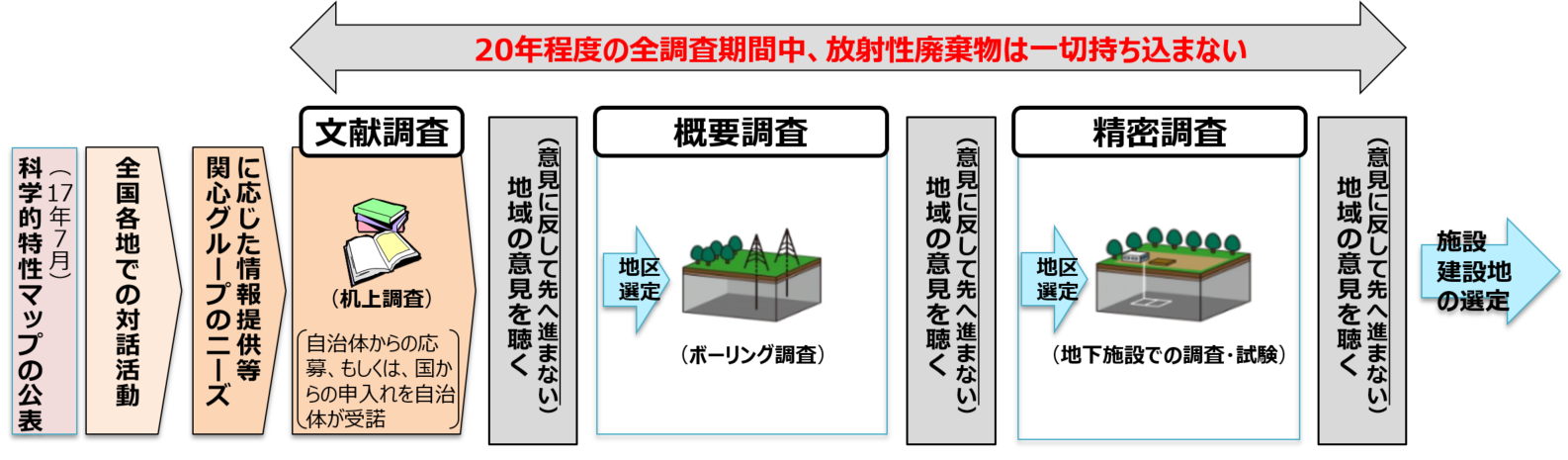

科学的特性マップは、それぞれの地域が処分場所として相応しい科学的特性を有するかどうかを確定的に示すものではありません。処分場所を選定するには、科学的特性マップには含まれていない要素も含めて、法律に基づく3段階の調査(処分地選定調査)をしていく必要があります。

「好ましい特性が確認できる可能性が相対的に高い」地域は、将来的に処分地選定調査の対象になる可能性があると整理されています。

「科学的特性マップ」提示後の流れ

科学的特性マップは、それによって処分場所を決定するものではありません。処分場所を選んでいくには、原子力発電環境整備機構(NUMO)が処分地選定調査を行い、科学的特性を詳しく調べていく必要があります。

この処分地選定調査をいずれかの地域に受け入れて頂くためには、地層処分に関する広範な国民理解を得るとともに、地域の中でしっかりと検討して頂くことが重要です。

そのため、科学的特性マップの提示を契機に、国とNUMOは、全国各地できめ細かな対話活動を丁寧に進めて行きます。

科学的特性マップを活用した対話活動を開催します

原子力発電に伴い発生する高レベル放射性廃棄物の最終処分について、全国の皆さまに関心や理解を深めていただけるよう、2017年7月28日、地域の地下環境等の科学的特性を全国地図の形で表した「科学的特性マップ」を公表しました。 資源エネルギー庁と原子力発電環境整備機構(NUMO)は、マップの公表を契機として、これまで以上にきめ細かく全国的な対話活動を丁寧に行っていく方針です。

(1)科学的特性マップに関する意見交換会

2017年10月~12月、都道府県ごとに「科学的特性マップに関する意見交換会」を開催し、マップを活用しつつ、地層処分の仕組みや安全確保策、今後の取組方針等についてご説明し、ご意見を伺うため「科学的特性マップに関する意見交換会」を開催しました。

※この開催に先立ち、2017年9月17日から28日にかけて、自治体等の担当者向けに事前説明を行い、今後の対話活動の進め方や、上記の意見交換会での説明内容等について説明した上で、質疑応答を行いました。当日の説明資料や、頂いた主な質問に対する回答につきましては、下記をご参照ください。

- 資料1 科学的特性マップの公表と今後の取組について(PDF形式:143KB)

- 資料2 科学的特性マップに関する意見交換会(都道府県別)での説明資料【予定稿】(PDF形式:9,237KB)

- 資料3 自治体向け事前説明で頂いた主な質問に対する回答(PDF形式:233KB)

(2)科学的特性マップ等を説明する対話型全国説明会

2018年5月より、「科学的特性マップ」の説明や地層処分に関する質疑応答等を通じて、地層処分の仕組みや地域の科学的特性について、より一層ご理解を深めていただけるよう、全国で対話型全国説明会を開催しています。

※対話型全国説明会は、参加者の多様な関心やライフスタイルを踏まえ、参加者目線で試行錯誤を通じて改善しながら取り組んでまいります。説明会では、これまでに頂いたご意見も踏まえ、処分事業の具体的イメージも共有できるよう工夫しながら、引き続き、地層処分について理解を深めていただけるよう、全国で説明会を開催していきます。

(3)その他

自治体等の担当者の方を対象に、これまでの取組をご報告するとともに、今後の取組方針などの説明を行う機会を設けています。

2026年2月2日~2月6日 自治体向け説明の開催日程はこちら

2025年1月30日~2月5日 自治体向け説明の開催日程はこちら

説明資料につきましては、下記をご参照ください。

2024年1月30日~2月13日 自治体向け説明の開催日程はこちら

説明資料につきましては、下記をご参照ください。

2023年1月30日~2月17日 自治体向け説明の開催日程はこちら

説明資料につきましては、下記をご参照ください。

2022年2月2日~2022年2月15日 自治体向け説明の開催日程はこちら

説明資料につきましては、下記をご参照ください。

2021年2月2日~2021年2月10日 自治体向け説明の開催日程はこちら

説明資料につきましては、下記をご参照ください。

2019年12月16日~2020年8月7日 自治体向け説明の開催日程はこちら

説明資料につきましては、下記をご参照ください。

- はじめに(自治体説明会の開催概要)

- 複数地域での文献調査の実施に向けた当面の取組方針について(自治体説明会資料)

- 参考資料1 地層処分の概要

- 参考資料2 最終処分の実現に向けた国際連携

- 高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する対話型全国説明会説明資料

- よくいただくご質問への回答Q&A

- 地層処分に関する文献調査について

2018年8月27日~9月20日 自治体向け説明の開催日程はこちら

説明資料及び頂いた主な質問に対する回答につきましては、下記をご参照ください。

- 資料1 科学的特性マップの公表と今後の取組方針について(PDF形式:226KB)

- 資料2 今後の対話型全国説明会 説明資料(PDF形式:1,423KB)

- 資料3 NUMOの広報活動について(PDF形式:845KB)

- 資料4 自治体向け説明で頂いた主な質問に対する回答

科学的特性マップQ&A

Ⅰ.基本的Q&A

1.火山国、地震国の日本でも、地層処分は可能なのですか?

地層処分が最適の処分方法であるということは、長年の研究成果を踏まえた国際的に共通の考え方です。日本でも、研究の結果、地層処分に適した地下環境は国内に広く存在するとの見通しが得られています。勿論、日本中どこでも可能ということではありません。処分地には、火山や活断層等の影響を受けにくいことなどが求められます。このため、火山や活断層等が見当たらないグリーンの範囲の中から処分地を確保していく考えです。

2.グリーンの地域であれば、安全な地層処分が確実に行えるのですか?

グリーンの地域であっても、個々の地点が処分地に必要な条件を満たすかどうかは、三段階の処分地選定調査を綿密に実施し、確かめなければなりません。その調査結果次第では、地層処分に適さないと評価される可能性もあります。このため、できるだけ複数の地域に処分地選定調査を受けて頂くことが重要です。

3.グリーン沿岸部の地域は、処分地選定調査を受けざるを得ないのですか?

そのようなことはありません。科学的特性マップ自体は、自治体に今何らかの判断を求めるものではありません。特に輸送面でも好ましいと考えられる「グリーン沿岸部」を中心に、処分主体であるNUMOが重点的に対話活動を展開していく考えですが、その際には、安全確保の考え方等について、地域の方々と丁寧に対話を重ねていく方針です。そうした取組を通じて地域の理解を得ることなしに、一方的に調査を開始することはありません。

4.このマップに基づいて、国から処分地選定調査の申入れがなされるのですか?

そうではありません。マップを通じて、まずは地層処分の仕組みや日本の地質環境等について、一人でも多くの方に関心を持って頂き、理解を深めて頂きたいと考えています。マップの提示後は、そのための対話活動を全国で丁寧に実施します。その結果、将来的に地域の理解が深まっていけば、その状況等を踏まえて、調査への協力を国から申し入れることも考えていきます。

Ⅱ.要件・基準に関するQ&A

1.火山の中心から半径15km以内がなぜ好ましくない範囲なのですか?

埋設後の長期に、マグマが地下の処分場を貫くことを避ける必要があります。過去の研究から、火山の活動範囲は、ほとんどの火山において中心から半径15km以内に収まることが分かっているため、この範囲を好ましくない範囲としました。

2.火山の中心から15kmより外側でも必ずしも安全とは言えないのではないですか?

火山の活動範囲は、火山ごとに評価する必要があるものの、ほとんどの火山において中心から15km以内に収まることを踏まえ、基準を設定しました。したがって、火山の中心から15kmより外側でも、マグマの貫入に係るリスクはゼロではありません。個別地域において処分地選定調査を詳細に行っていくことが重要です。

3.主な活断層(断層長10km以上)の両側一定距離(断層長×0.01)以内がなぜ好ましくない範囲なのですか?

埋設後の長期に、断層のずれが廃棄体を直撃することを避ける必要があります。これに加えて、断層のずれによって、断層の周辺では地下水が流れやすく、埋設した放射性物質が移動しやすくなるおそれがあり、その影響を避ける必要があります。

過去の研究から、活断層の長さの100分の1程度の幅の範囲では、地下水が流れやすくなるおそれがあることが分かっているため、この範囲を好ましくない範囲としました。

4.「グリーン」の地域であっても、科学的特性マップで示される活断層以外に、まだ分かっていない活断層が将来見つかる可能性はあるのですか?

そのとおりです。科学的特性マップの作成に用いる「活断層データベース」は、これまでに既に確認されている一定規模以上の活断層が包括的に整理されたものであり、そこに含まれている活断層は、マップ上に全て示します。その数は約600に上ります。ただし、これ以外にも、地表に現れていない等の理由から、現時点では確認できていない活断層が存在する可能性はあります。

そうした活断層の存在の可能性や影響については、処分地選定調査を受け入れていただいた地域において、詳しく調査・評価していくことになります。

5.10万年間に300mを超える隆起の可能性のある、過去の隆起量が大きな沿岸部がなぜ好ましくない範囲なのですか?

埋設後の長期に、著しい隆起と侵食によって、処分場が地表に接近することを避ける必要があります。沿岸部では、隆起のほか、海水面の低下により最大150mの侵食が生じる可能性があるため、過去に隆起量の大きかった沿岸部では、300m以深に設置した処分場が将来的に地表に接近する可能性があります。したがって、この範囲を好ましくない範囲としました。

6.15℃/100mより大きな地温勾配の範囲がなぜ好ましくない範囲なのですか?

埋設後の長期に、緩衝材の温度が高くなる(100℃を大きく超える)ことで、放射性物質の閉じ込め機能が低下することを避ける必要があります。処分深度を300mと仮定した上で、その深度での地温と廃棄体の発熱量を考慮すると、緩衝材の温度が100℃を超えるのが15℃/100mより大きな地温勾配の範囲であることから、この範囲を好ましくない範囲としました。

7.地下水がpH4.8未満等の範囲がなぜ好ましくない範囲なのですか?

埋設後の長期に、酸性の地下水などにより人工バリアによる放射性物質の閉じ込め機能が低下することを避ける必要があります。このため、地下水の水質が実質的に酸性とされるpH4.8未満の範囲や、炭酸化学種の濃度が1リットル当たり0.5モル以上となる範囲を好ましくない範囲としました。

8.約78万年前以降の地層が300m以深に分布している範囲がなぜ好ましくない範囲なのですか?

建設・操業時に、処分坑道が崩落することを避ける必要があります。過去の研究から、約78万年前以降の新しい地層は柔らかい状態であることが分かっているため、処分深度を300mと仮定した上で、その深度までこうした地層が広がっている範囲を好ましくない範囲としました。

9.約1万年前以降の火砕流等が分布する範囲がなぜ好ましくない範囲なのですか?

建設・操業時に、火山活動による地上施設の破壊を避ける必要があります。原子力関係施設の規制基準のうち、地上施設への影響を考慮しているものを参考に、比較的最近に火砕流等が到達している範囲を好ましくない範囲としました。

10.石炭・石油・天然ガス・金属鉱物が賦存する範囲がなぜ好ましくない範囲なのですか?

埋設後の長期に、資源の掘削に伴って人間が廃棄体に近づくことを避ける必要があります。経済的に価値のある石炭、石油・天然ガスなどが賦存する範囲は、将来的に採掘される蓋然性が高いため、この範囲を好ましくない範囲としました。

11.海岸からの距離が20km以内の範囲がなぜ好ましい範囲なのですか?

我が国の地形学的な制約(陸上での長距離輸送は困難)や、廃棄物の物質特性(重量物であること等)を踏まえた技術的な制約(高速移動は困難)等を考慮すると、陸上輸送距離が長くなれば、その分、公衆被ばくや核セキュリティについて想定されるリスクが高くなると見込まれます。このため、輸送の速度や時間を考慮し、20kmを目安としました。

12.「輸送面でも好ましい」基準が海岸線から20kmですが、この距離を超えると輸送できないのですか?

20kmという数字はあくまでも目安であり、絶対的なものではありません。具体的な輸送の可能性は、個別地点の地理的状況や、社会的な環境も含めて総合的に決まってきます。

地層処分について基本的なことが知りたい

地層処分についてもっと知りたい、学びたい

自分の地域の科学的特性(マップ上の区分)について知りたい

- NUMOお問合せ窓口(平日10:00~17:00)

- TEL:03-6371-4003

電気事業者における高レベル放射性廃棄物の最終処分に関するお問合せ窓口

電気事業者における高レベル放射性廃棄物の最終処分に関するお問合せ窓口- (各電気事業者がお問合せ窓口を設置しています。電気事業連合会のホームページで、窓口の連絡先をご確認の上、最寄の事業所にお問合せ下さい。)

関連リンク

お問合せ先

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 放射性廃棄物対策課