- ホーム>

- 政策について>

- 省エネルギー・新エネルギー>

- 新エネルギー>

- なるほど!グリッド>

- 系統接続に関する事例集について

系統接続に関する事例集について

接続契約、工事費負担金契約を締結するまでの手続は、長期に亘り、かつ複雑なため、接続を希望する事業者(以下「系統連系希望者」という。)と一般送配電事業者又は配電事業者との間で、認識のすれ違い等が生じる場合があります。このような認識の相違を解消して、系統連系希望者、一般送配電事業者又は配電事業者の双方の円滑な業務の実施を図るため、一般送配電事業者等に質問があった事項等を踏まえた一般的な業務の流れ、公表されている情報、接続に関する具体的な事例をQ&A形式で紹介します。

なお、本Q&Aは、各事象等を一般化して紹介するものになりますので、個別の接続申込みにかかる事項については、最終的に一般送配電事業者又は配電事業者の担当者に確認をいただく必要があることをご承知おきください。

1.接続検討・接続契約申込みについて

- Q1-1 申込みから連系承諾までの標準的なプロセス・検討期間を教えてください。

- A1-1

<高圧(50kW)以上の申込みの場合>

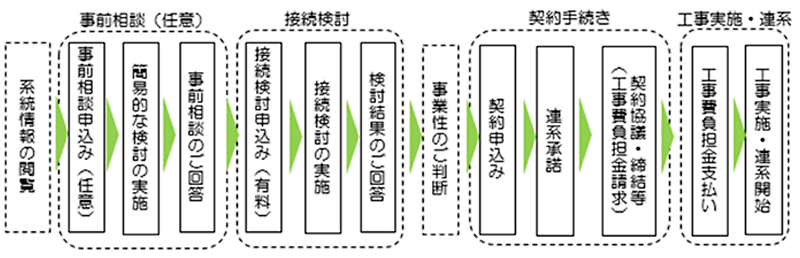

系統アクセス業務フロー

①事前相談(任意)

接続検討に先立って、任意で事前相談を申込みいただけます。

事前相談により発電設備設置場所近傍の送変電設備の熱容量に起因する連系制限の有無、平常時における混雑発生の有無や想定する連系点までの直線距離を確認することができます。原則として申込み受付から1か月以内の回答を得ることができます。

事前相談依頼にもとづき提供される情報は、発電設備等設置場所近傍の送電設備、変電設備、配電設備の連系制限の有無を簡易的に確認した結果です。この回答をもって系統連系の可否が確約されるものではない点にご留意ください。

②接続検討申込み

発電設備の新規系統接続や出力増加等に伴う電力系統への影響や送変電設備の新設・増強工事の必要性等について、連系先の一般送配電事業者又は配電事業者が技術検討を実施するため、接続契約申込みに先立ち、接続検討の申込みが必要になります。接続検討についての標準的な回答期間は、申込みの受付日から3か月(ただし、高圧案件で、逆変換装置を使用し、容量が500kW未満のものは2か月)となります。

ここでいう申込みの受付日とは、系統連系希望者が申込みをした日ではなく、①技術検討に必要な書類を不備なく提供いただき、かつ②接続検討料を入金いただいたこと(ただし、接続検討料が不要な場合を除く)を一般送配電事業者又は配電事業者(ただし、電力広域的運営推進機関(以下「電力広域機関」という。)受付案件は、電力広域機関)が確認できた時点となりますのでご留意ください。

また、3か月という回答期間は、標準的な検討期間であり、実際に回答までに要する期間は連系希望地点の状況等により前後することになります(詳細は、Q1-2 参照)。なお、回答期間が3か月を超過する可能性が生じたときは、一般送配電事業者は速やかに、その理由、進捗状況、今後の見込み(延長後の回答予定日を含む。)を通知し、系統連系希望者の要請に応じ、個別の説明を行います。延長後の回答予定日までに回答できない可能性が生じたときも同様の扱いとなります。

③接続検討回答

主な回答内容は以下のとおりです。- 系統連系希望者が希望した最大受電電力に対する連系可否(連系ができない場合には、その理由及び代替案。代替案を示すことができない場合は、その理由)

- 系統連系工事の概要(系統連系希望者が希望する場合は設計図書又は工事概要図等)

- 概算工事費(内訳を含む)及び算定根拠

- 工事費負担金概算(内訳を含む)及び算定根拠

- 所要工期

- 系統連系希望者に必要な対策

- 接続検討の前提条件(検討に用いた系統関連データ)

- 運用上の制約(制約の根拠を含む)

また、接続契約申込み後の現地調査や地権者との協議により、工事費や所要工期が変動する可能性があります。そのため、接続検討回答をもって系統連系や系統連系工事概要(工事費)、所要工期を確約できるものではないことをご承知おきください。

④接続契約申込み

接続検討の回答内容も踏まえて事業性等をご判断いただいたうえで、発電設備の系統連系をご希望される場合は、連系先の一般送配電事業者又は配電事業者に接続契約の申込みをいただきます。接続契約の申込み時点において、保証金が発生します。一般送配電事業者又は配電事業者は、接続契約申込み受付時点での電力系統の諸条件に基づく検討等を行い、その結果を回答します。接続検討の回答結果と異なる場合には、差異が生じた旨及びその理由を説明します。接続契約申込みに対する回答の標準期間は、契約申込みの受付日(申込み書類に不備がある場合には、一般送配電事業者又は配電事業者が系統連系希望者に修正を求め、不備がないことを確認できた日が受付日となります。)から6か月になります。なお、回答期間が6か月から前後する可能性があり、(詳細は、Q1-2 参照)標準期間を超過する場合の一般送配電事業者又は配電事業者の対応は、接続検討時と同様です。

⑤連系承諾

一般送配電事業者又は配電事業者は、接続契約申込みに対して連系を承諾する旨の通知をします。なお、FIT制度を利用して、売電を予定する設備については、事業計画認定申請の際に連系承諾+工事費負担金契約を意味する「接続の同意を証する書類」が必要となるため、連系承諾の通知時に一般送配電事業者又は配電事業者から「接続の同意を証する書類」(※)が発行されます。なお、高圧以上の発電設備については、別途、工事費負担金契約の締結が必要となる場合があります。 具体的な「接続の同意を証する書類」については、こちらを参照ください。

<低圧(50kW未満)の申込みの場合>

低圧連系は、一般的に高圧連系に比べて系統に与える影響が限定的なため、接続契約申込み前の接続検討は不要であり、接続契約申込みの受付から1か月(※)の検討を経て連系承諾となります。

高圧以上の申込みと同様、連系承諾までの期間は1か月から前後することがあります(詳細は、Q1-2参照)。<FITの事業計画認定との関係について>

現行のFIT制度においては、事業計画認定の申請をする際に、上述の一般送配電事業者が発行する「接続の同意を証する書類」が必要になります。FITの調達価格については、各年度で見直しが行われることになりますが、上述のとおり、一般送配電事業者が「接続の同意を証する書類」を発行するまでには所定の手続が必要です。

また、手続に要する期間も事前に確約できるものではありません。そのため、FIT事業計画申請予定の系統連系希望者においても希望するタイミングで「接続の同意を証する書類」が取得できない可能性があることをご承知おきください。 - Q1-2 受付までに時間を要する場合や接続検討、接続契約申込みの検討が標準検討期間を上回る場合の具体例を教えてください。

- A1-2 検討開始までに時間を要する場合及び検討が標準期間を上回る場合の具体例は以下のとおりです(実際の事例を含む)。

1.受付までに時間を要する場合(検討開始までに時間を要する場合)

①一般送配電事業者又は配電事業者に提出した書類に不備・不足があり修正までに時間を要した場合

②接続検討料の入金が遅れた場合

(申込みが集中している場合、書類の確認・修正作業にさらに時間を要する可能性がありますのでご留意ください。)

2.標準検討期間を上回る場合(検討に時間を要する場合)

①申込みが集中している場合

②大規模な工事の検討が必要な場合

③検討中に前提となる系統状況が大きく変化した場合(接続検討中に他の系統連系希望者に対して送電系統の容量を確保したこと等によって、接続検討の前提となる事実関係に変動があった場合は、再度接続検討が必要になる場合があります。)

④申込みの受付後に技術検討に必要な内容に変更や不備が判明した場合

⑤実施中の電源接続案件一括検討プロセスの募集対象エリアで申込みを行う場合

(電源接続案件一括検討プロセスが行われている場合、募集対象エリア周辺の系統接続案件についても、電源接続案件一括検討プロセスの影響を受ける場合がありますのでご留意ください。)

電源接続案件一括検討プロセスにおける募集対象エリアでの系統アクセス関係の申込みは、原則として、次表のとおりの取扱いとなります。

高圧の送電系統に連系する場合は、連系点(想定)から連系を予定する配電用変電所までの既設高圧流通設備の線路亘長 (出典:電力広域的運営推進機関 業務規程第80条の規定に基づく電源接続案件一括検討プロセスの実施に関する手続等について[外部リンク]申込み内容 取扱内容 補 足 事前相談申込み 部分回答又は一括検討完了後に回答 ・一括検討によって募集対象エリア内の系統状況が変動するため、一括検討が完了し、系統状況が確定した後に検討を開始する。

・ただし、一括検討の完了前であっても、「発電設備等の設置場所から連系点(想定)までの直線距離」(※)は、申込者が希望する場合は回答する。接続検討申込み 一括検討完了後に受付 ・新たな申込みは書類の受領までとし、検討料は一括検討完了後に請求する。

・一括検討によって募集対象エリア内の系統状況が変動するため、一括検討が完了し、系統状況が確定した後に検討を開始する。接続契約申込み 原則受付不可 ・一括検討の開始によって当該申込者の接続検討回答の前提とした系統状況から変動が生じているため、原則受付不可とする。ただし、接続検討が不要な案件の契約申込みについては受付する。  )

)

なお、系統アクセス業務に関する実績については以下をご参照ください。- 系統アクセス業務に関する前年度までの実績(2019年度受付・回答分)[外部リンク]

(出典:電力広域機関「2020年度年次報告書の公表について」) - 系統アクセス業務に関する前年度までの実績(2020年度受付・回答分)[外部リンク]

(出典:電力広域機関「2021年度年次報告書の公表について」) - 系統アクセス業務に関する前年度までの実績(2021年度受付・回答分)[外部リンク]

(出典:電力広域機関「2022年度年次報告書の公表について」) - 系統アクセス業務に関する前年度までの実績(2022年度受付・回答分)[外部リンク]

(出典:電力広域機関「2023年度年次報告書の公表について」) - 系統アクセス業務に関する前年度までの実績(2023年度受付・回答分)[外部リンク]

(出典:電力広域機関「2024年度年次報告書の公表について」)

- 系統アクセス業務に関する前年度までの実績(2019年度受付・回答分)[外部リンク]

- Q1-3 系統容量はいつ確保されますか。

- A1-3 配電用変圧器、配電設備、その他の技術及び運用面の観点から容量確保が必要な送配電等設備に連系を希望する場合、接続契約申込みが受け付けられた時点で暫定的に系統容量が確保されます。

ただし、以下の場合には、暫定的に確保された系統容量の全部又は一部が取り消される可能性があります。

①系統連系希望者が、契約申込みを取り下げた場合

②申込み時の最大受電電力を減少する旨の変更を行った場合

③契約申込みの回答として連系承諾できない旨の回答となった場合

④電気事業法、環境影響評価法その他の法令に基づき、契約申込みに係る事業の全部又は一部が廃止となった場合

⑤契約申込みの内容を変更することにより、系統連系工事の内容を変更(ただし、軽微な変更は除く)する必要が生じる場合

⑥系統連系希望者が、契約申込みの回答に必要になる情報を提供しない場合等、不当に送電系統の容量を確保していると判断される場合

系統容量は、連系承諾時点で確定されます。ただし、連系承諾後、以下①と②の事情が生じた場合には、2019年4月1日以降確定された系統容量が取り消されます。以下③④⑤⑥の事情が生じた場合には、確定された系統容量が取り消されることがあります。

①接続契約が解除された場合

②系統連系希望者が、連系承諾後、1か月を超えて、工事費負担金契約を締結しない場合(ただし、FIT設備の場合は、連系承諾と同時に工事費負担金契約を締結します。Q1-1参照)

③系統連系希望者が工事費負担金契約に定められた期日までに工事費負担金を支払わない場合

④電気事業法、環境影響評価法その他の法令に基づき、契約申込みに係る事業が廃止となった場合

⑤発電設備等に関する契約申込みの内容を変更することにより、系統連系工事の内容を変更(ただし、軽微な変更は除く)する必要が生じる場合

⑥その他連系承諾後に生じた法令の改正、電気の需給状況の極めて大幅な変動、倒壊又は滅失による流通設備の著しい状況の変化、用地交渉の不調等の事情によって、連系承諾後に連系等を行うことが著しく困難となった場合 - Q1-4 連系を希望する送電系統の空き容量がない場合、一般送配電事業者又は配電事業者が申込みを断ることがあるのでしょうか。

- A1-4 送電系統(基幹系統およびローカル系統)の空き容量がない場合でも、熱容量等の制約に起因する増強工事が不要で送電系統に接続できる「ノンファーム型接続」の取組が開始されており、一般送配電事業者又は配電事業者が検討時点で送電系統の空き容量がないことのみをもって接続検討申込みを断ることは基本的に想定されません。ただし、配電用変圧器、配電設備、その他の技術及び運用面の観点から容量確保が必要な送配電等設備に空き容量がない場合、接続するためには、増強工事が必要になる場合があります。

また、低圧連系の申込みについては、接続契約申込前の接続検討は不要であり、接続契約申込みの受付から原則1か月以内の検討を経て連系承諾となります(Q1-1)が、既に大量の発電設備が当該系統に接続(予定含む)されている場合は、高圧配電線の増強等が必要となり、検討期間や連系工事が長期化する可能性があります。 - Q1-5 送電系統の空き状況は公表されていますか。

- A1-5 特別高圧以上の電圧系統における空き容量は、以下のとおり各社のホームページで公表されています。

なお、高圧の配電設備については、膨大な設備量があり、タイムリーに公表情報を改訂することが困難なため公表はしていません。ただし、事前相談で配電用変圧器の容量制約を個別にご確認いただけます。

各エリアの特別高圧以上の電圧系統における空き容量は以下を参照ください。- 北海道電力ネットワーク株式会社[外部リンク]

- 東北電力ネットワーク株式会社[外部リンク]

- 東京電力パワーグリッド株式会社[外部リンク]

- 中部電力パワーグリッド株式会社[外部リンク]

- 北陸電力送配電株式会社[外部リンク]

- 関西電力送配電株式会社[外部リンク]

- 中国電力ネットワーク株式会社[外部リンク]

- 四国電力送配電株式会社[外部リンク]

- 九州電力送配電株式会社[外部リンク]

- 沖縄電力株式会社[外部リンク]

- 北海道電力ネットワーク株式会社[外部リンク]

- Q1-6 同規模、同地点での発電設備等の更新を行う場合は新規の接続検討申込みは不要ですか。

- A1-6 発電設備等の諸元が変わるため接続検討申込みが必要となる場合があります。発電設備等の更新に限らず、連系済電源の接続検討の要否につきましては、以下を参照ください。

- Q1-7 発電設備等の休廃止等手続に伴う一括検討プロセスとはどのようなプロセスでしょうか。

- A1-7 「発電設備等の休廃止手続に伴う一括検討プロセス」とは、最大受電電力が10万キロワット以上の発電設備等の休廃止等手続により既存の送電系統に10万キロワット以上連系可能量が増加することを確認した場合等において、当該発電設備等が連系する送電系統で12か月間系統容量を確保しつつ、新規で発電設備等の契約申込み等があったことで既存の送電系統に増強工事が必要になったときに、電源接続案件一括検討プロセスに移行する手続を指します。

詳細については以下の電力広域機関のHPを参照ください。 - Q1-8 発電設備設置予定地点の系統の空き容量がありません。発電設備設置予定地と異なる一般送配電事業者又は配電事業者の供給エリアに空き容量があることが判明しましたが、当該異なる供給エリアで接続検討申込みはできるのでしょうか。

- A1-8 原則、発電設備設置予定地が含まれる供給エリアの一般送配電事業者又は配電事業者に接続検討申込みをしていただく必要がありますが、他の一般送配電事業者又は配電事業者の供給エリアにおける接続検討を当該他の供給エリアの一般送配電事業者又は配電事業者に申込みすることもできます。

- Q1-9 系統制約の緩和に向けて、どのような取組が行われているのでしょうか。

- A1-9「出力制御について」に記載していますので、そちらをご参照ください。

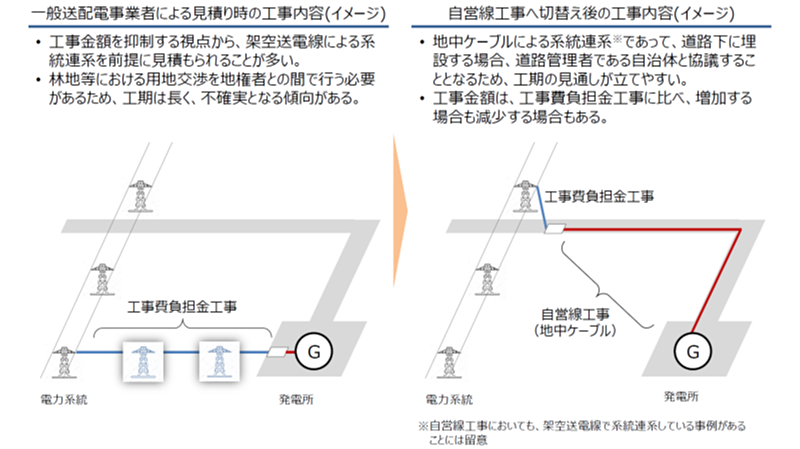

- Q1-10 送電線の新設工事をする場合、エリアの一般送配電事業者又は配電事業者に依頼せず、系統連系希望者自身で実施はできないのでしょうか。

- A1-10 系統連系希望者自らが送電線の新設工事を行うことが可能です。例えば、送電網の整備が脆弱である北海道の道北地域においては、系統連系希望者自らが送電事業を行う特定目的会社(SPC)を設立し、送電事業ライセンスを取得し、地域内送電網の整備・運営を行っています。

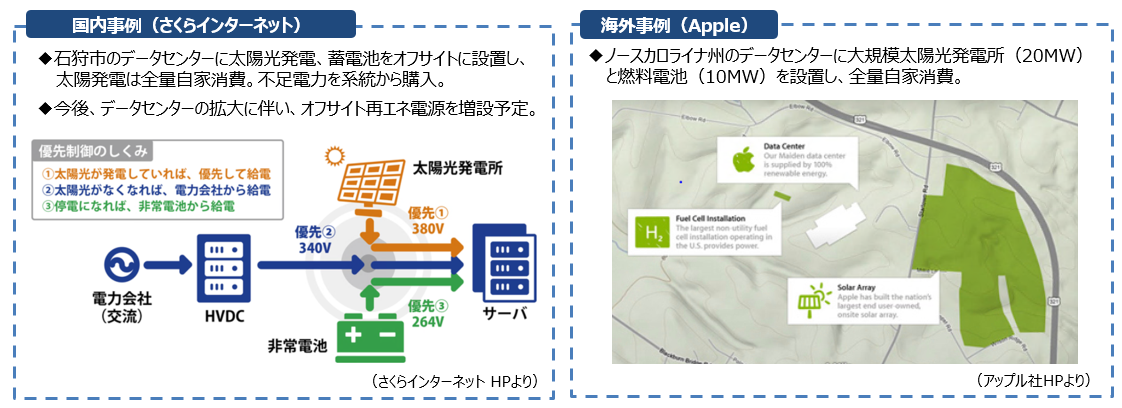

また、このほかにも発電設備から需要設備までを自ら施工・所有している自営線で供給している実例もあります。

同種の工事であっても一般送配電事業者又は配電事業者が求める仕様と系統連系希望者が許容する仕様は必ずしも一致しないと考えますので、系統連系希望者自ら工事を実施することが工事費の削減や工期の短縮につながる場合があります(なお、具体的な仕様については、一般送配電事業者又は配電事業者と協議が必要です。)。工事費負担金工事から自営線工事に切り替えた場合のイメージについては事例③をご参照ください。実際に、接続検討時には架空送電線(66・77kV)での系統接続の見積りが提示されたものの、自営線で電圧階級を落とし、地中ケーブルでの接続へと変更したことで、工事金額と工期の実績ともに見積り時よりも安価で短縮された事例もあります(出典:電力・ガス取引監視等委員会「調達単価及び工事費負担金工事の分析(2019年3月)P54抜粋[PDF形式] 」)。ただし、自営線の場合、所有が系統連系希望者になるため、工事完了後の修繕等も系統連系希望者の負担となることをご留意ください。

」)。ただし、自営線の場合、所有が系統連系希望者になるため、工事完了後の修繕等も系統連系希望者の負担となることをご留意ください。

なお、送電設備を一般送配電事業者又は配電事業者が施工・所有するか、系統連系希望者自らが施工・所有する自営線とするかによって、工事費負担金の額や工期等も変わるため、接続検討申込みをする段階で早めに一般送配電事業者又は配電事業者に相談することで接続検討に要する期間が短縮する可能性が高くなると考えられます。

<事例①>北海道北部風力送電の事業概要

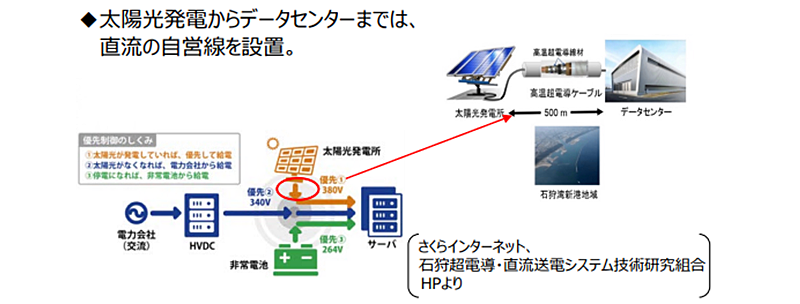

<事例②>さくらインターネット

(参考:第11回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(2018年12月26日)[外部リンク・PDF形式]

)

)

<事例③>工事費負担金工事から自営線工事に切り替えた事例

(出典:電力・ガス取引監視等委員会「調達単価及び工事費負担金工事の分析(2019年3月)」[外部リンク・PDF形式]

)

)

- Q1-11 1事業所に対して、複数の引込線を引き込むことは可能なのでしょうか。

- A1-11 原則としては、1事業所に対して系統から引き込める引込線は1つのみとなっています。ただし、2021年4月1日より、電気事業法施行規則等の改正に伴い、各要件を満たす場合に限り複数引込み並びに複数需要場所1引込み等を行うことが可能になりました。特例需要場所及び複数需要場所を1需要場所とみなすことに関するQ&Aはこちら[外部リンク]

を参照ください。

を参照ください。

また、系統の電源ではない非FIT電源を事業者自ら自営線で引き込む先行事例があります。

<データセンターの事例>

2.工事費負担金の算定・支払について

- Q2-1 工事費負担金の負担等についての基本的な考え方について教えてください。

- A2-1 工事費負担金を負担する者は、電源線とネットワーク側の送配電等設備で異なります。電源線につきましては、系統連系希望者に全額を負担していただきます。ネットワーク側の送配電等設備につきましては、系統連系希望者に負担いただく「特定負担」と一般送配電事業者又は配電事業者が負担をしたうえで、供給エリアの需要家から託送料金として回収する「一般負担」があります。

ネットワーク側の送配電等設備の増強等に係る工事費負担金については、系統連系希望者が受益している場合には、受益の範囲に応じて「特定負担」となり、系統連系希望者が受益しているとはいえない範囲が「一般負担」となります。(※)また、基幹系統の工事のように、供給エリアの広範囲に亘って不特定多数の者に受益がある工事の負担については原則として「一般負担」となります。ただし、「一般負担」のうち接続する発電設備の規模に照らして著しく多額になる場合は、電力広域機関が指定した上限額を超過する額については、「特定負担」となります。

上記の考え方は、「電源線に係る費用に関する省令」ならびに「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」で示されているものです。

当該省令はこちら[外部リンク] を参照ください。

当該指針はこちら[PDF形式]

を参照ください。

当該指針はこちら[PDF形式] を参照ください。

を参照ください。

また、工事費負担金の算定、基本的な考え方として受益者負担を採用する理由等については以下のコンテンツを参照ください。 一般負担には上限あり。2018年6月6日の一般負担の上限額の見直しにより、4.1万円/kW一律。

一般負担の上限額の見直しについて(電力広域的運営推進機関)[外部リンク]

- Q2-2 いったん提示された工事費負担金が大幅に減額されるケースがあると聞きましたがどのような場合ですか。

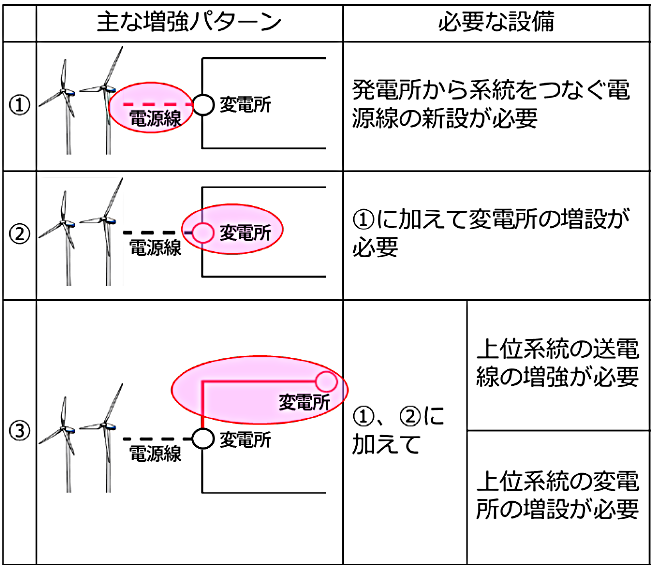

- A2-2 接続検討や接続契約申込み段階では、検討時の系統状況で評価して、上位の送電線まで増強が必要となり高額な負担(下図③のイメージ)となりましたが、その後、当該送電線に影響を与えている先行の発電事業者が事業を取り止めたことにより、送電線を流れる電気の全体量が減ることになりました。この結果として、上位の送電線の増強工事が不要となり、必要な工事費が大幅に下がったというケースがありました(下図①のイメージ)。なお、このケースとは逆に、当初先行事業者と増強工事の工事費負担金を容量按分する予定であったが、先行事業者が事業を取り止めた結果においても、増強工事が回避できない場合は、先行事業者分の工事費負担金も負担することになるため工事費負担金が大幅に増額となったケースもありました。

(出典:資源エネルギー庁HP スペシャルコンテンツ)

なお、平成29年度に落成した工事のうち66・77kVの工事費負担金を対象とした接続検討時と接続契約申込み時、接続契約申込み時と精算時の金額の乖離状況については、以下をご参照ください。 (出典:電力・ガス取引監視等委員会「調達単価及び工事費負担金工事の分析(2019年3月)」) - Q2-3 工事費負担金算定のプロセスについて教えてください。

- A2-3 接続検討の回答時に、一般送配電事業者又は配電事業者から、工事費負担金概算(内訳を含む)及び算定根拠が示されます。

連系承諾時に、詳細設計等を踏まえて工事費負担金の額が示されますが、検討期間短縮の観点から、机上計算による工事費負担額の概算額で工事費負担金契約を締結することがあります。

なお、この場合、工事費負担金をご入金いただいた後に詳細設計、用地交渉等を実施するため、締結した工事費負担額が増減する可能性がありますが、工事途中の払戻し又は追加請求、あるいは工事完了後に精算(払戻し又は追加請求)することになります。また、用地交渉等に時間を要する場合は、契約時の工事完了予定時期より実際の工事完了が遅れる可能性があることをご承知おきください。 - Q2-4 工事規模等によってどれぐらいの工事費となるかを見積もる際に参考となる情報はありませんか。

- A2-4「系統情報の公表の考え方」に基づき、一般電気事業者が策定した工事費負担金に含まれる送変電設備の標準的な単価について、電力広域機関HP[外部リンク]

で公表されています。

で公表されています。

また、電力・ガス取引監視等委員会の料金審査専門会合において、鉄塔工事、電線の敷設及び地中ケーブルの敷設の単位当たりの費用(物品費と工費)として、平成25年度から平成29年度の5カ年の間に精算された実績値の平均が以下のとおり示されています。

(出典:電力・ガス取引監視等委員会「調達単価及び工事費負担金工事の分析(2019年3月)」)北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 鉄 塔

(百万円/基)29 26 36 46 39 33 32 37 31 架空送電線

(百万円/km)67 20 13 21 15 11 21 25 13 地中ケーブル

(百万円/km)131 81 39 47 278 42 274 119 86 147

なお、これらの数値を見るにあたっては、立地場所等、各工事の個別性が反映されている可能性がある点にご留意願います。例えば鉄塔工事は、軟弱地盤などでは、標準的で安価な逆T字基礎ではなく、他の高コストな種類(ベタ基礎、杭基礎、深礎基礎)を用いる必要があるため、1基当たりの費用が高くなります。架空送電線や地中ケーブルの敷設では、敷設する距離(敷設工事1件当たりの回線延長)が短くなるほど、固定費(ドラム場・エンジン場や接続箱の費用等)の割合が大きくなるため、km当たりの費用が割高となる傾向があります。なお、地中ケーブルでは上記コストに加えて、別途管路の費用がかかることにご留意願います。詳細は以下をご参照ください。 (出典:電力・ガス取引監視等委員会「調達単価及び工事費負担金工事の分析(2019年3月)」) - Q2-5 既に完成している送電設備について費用負担を求められました。どのような場合に負担を求められるのでしょうか。

- A2-5 使用開始から3年以内の特別高圧設備及び一部の高圧設備(変電所構内の6kV設備)を利用する場合、施設に要した費用の一部について負担を求められることがあります。こちらの取扱いについては、一般送配電事業者又は配電事業者の託送供給等約款で定められたものとなります。

- Q2-6 工事費負担金の支払期日は定められているのでしょうか。分割払いは認められているのでしょうか。

- A2-6 原則、工事着手前までに工事費負担金の全額支払が必要となります。なお、FIT電源については、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則において、工事費負担金契約締結から1か月以内に支払をしない場合には接続契約を解除できると定めています。

また、接続契約申込み後、契約締結に至らない場合や、工事費負担金が支払われない等の理由により長期間にわたり発電事業が開始されない場合には、連系等を拒み、系統容量を取り消す場合があります。

工事費負担金を支払わない場合の標準手続例については、以下をご覧ください。 また、電力広域機関の送配電等業務指針において、工事費負担金は原則、一般送配電事業者又は配電事業者が連系等に必要な工事に着手するまでに一般送配電事業者又は配電事業者に対して一括して支払うものとすること、ただし、系統連系希望者は必要な工事が長期にわたる場合には、一般送配電事業者又は配電事業者に対し、支払条件の変更について協議を求めることができると定められています。

工事費負担金の分割払いが認められる場合の考え方については、電力広域機関のHPに示されていますのでご参照ください。 - Q2-7 連系承諾、認定申請ののち1か月以上たっても事業計画認定がおりません。それでも再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則で規定されている工事費負担金の支払期日である 1か月以内に支払わない場合、接続契約は解除されるのでしょうか。

また、工事費負担金を支払ったのち接続契約が解除された場合、既に支払った工事費負担金は返金されるのでしょうか。 - A2-7 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則で規定されている工事費負担金の支払期日である1か月以内にお支払をいただけない場合は、事業計画認定の有無に関係なく、接続契約が解除される場合があります。そのため、連系承諾前に必要な資金の確保をお願いいたします。

また、接続契約が解除された場合、解除時点までに要した実費及び(原状回復が必要な場合)原状回復工事に要する費用を算定した上で、当該費用を差し引いた残余額を返金することとなります(場合によっては追加で支払が必要となります)。なお、電源接続案件一括検討プロセスに参加した系統連系希望者の場合は工事費負担金補償契約に基づき補償金のお支払が必要となります。 - Q2-8 保証金の算定方法について教えてください。

- A2-8 保証金の算定方法については、電力広域機関のHPに示されていますのでご参照ください。

3.電源接続案件一括検討プロセスについて

- Q3-1 電源接続案件一括検討プロセスとはどのようなプロセスでしょうか。

- A3-1 系統連系希望者が、発電設備等を送電系統に連系等するにあたり、一般送配電事業者又は配電事業者に接続検討申込みを行った結果、送電系統の容量が不足し、増強工事が必要となる場合があります。このような場合、仮に近隣で系統連系希望者がいるにもかかわらず、単独での連系等を前提に増強工事を行うと継ぎ接ぎの非効率な系統整備となる恐れがあります。また、工事費負担金が高額である場合には、単独負担を前提とすると工事費負担金を支払うことが困難であるとして、系統連系等が進まない状況となる恐れもあります。そこで、近隣の案件も含めた対策を立案し、そこでの連系等を希望する系統連系希望者で増強工事費を共同負担することにより、効率的な系統整備等を図ることを目的とする手続です。2020年10月1日より、電源接続案件募集プロセスに代わり開始されています。

- Q3-2 電源接続案件一括検討プロセスは、どのような場合に開始されるのでしょうか。

- A3-2 一般送配電事業者又は配電事業者が、過去の事前相談及び接続検討の申込状況等を踏まえ、効率的な系統整備の観点等から一括検討を開始することが必要と判断した場合や電力広域機関からの要請を受けた場合、一括検討を開始します。また、系統連系希望者が一括検討開始申込みを行い、一般送配電事業者又は配電事業者が効率的な系統整備の観点等から一括検討を開始することが必要と判断した場合に、一括検討が開始されます。

- Q3-3 電源接続案件一括検討プロセス開始の対象となり得る設備を教えてください。

- A3-3 電源接続案件一括検討開始の対象となり得る設備は特別高圧の送電系統(特別高圧と高圧を連系する変圧器を含む)となります。なお、効率的な系統整備の観点等から、以下の設備は対象外となります。

- 発電設備等の設置場所から既設送電系統の連系点までの間に新設する設備

- 配電用変電所におけるバンク逆潮流の対策に必要な設備

- N-1故障時に発電抑制を実施できるようにするための設備

- Q3-4 電源接続案件一括検討プロセスの申込みができる条件はありますでしょうか。

- A3-4 系統連系希望者は、接続検討の回答者が電力広域機関、一般送配電事業者又は配電事業者であるかを問わず、接続検討の回答において、系統連系工事が一括検討の対象となる可能性がある旨の回答を受領した場合は、一般送配電事業者又は配電事業者に対し、電源接続案件一括検討プロセス開始の申込みを行うことができます。ただし、次の各項に該当する場合はこの限りではありません。

(ア) 系統連系工事に広域連系系統の増強工事が含まれる場合で、系統連系希望者が、当該送電系統において、計画策定プロセスの提起を行っている場合

(イ) 接続検討の回答後、発電設備等の連系先となる送電系統において一括検討が開始された場合

(ウ) 接続検討の回答日から1年を経過した場合