- ホーム>

- 政策について>

- 省エネルギー・新エネルギー>

- 新エネルギー>

- なるほど!グリッド>

- 系統接続について

系統接続について

系統接続とは、発電した電気を一般送配電事業者又は配電事業者の送電線、配電線に流すために、電力系統に接続することです。系統接続は、系統への接続希望者(以下「系統連系希望者」という。)が一般送配電事業者又は配電事業者に接続検討の申込みをし、一般送配電事業者又は配電事業者が技術的検討等を踏まえて連系承諾を行い、系統連系希望者が工事費負担金を支払うことで、工事が実施され系統への接続が開始されます。ここでは、基本的な系統接続までのフロー及び系統接続における基本的な考え方を紹介します。さらに詳しい系統接続におけるルールの説明や、費用負担、系統接続に向けた取組については、サイト内の事例集等をご覧ください。

また、内容に応じた相談先についても紹介をしていますので、ご不明点がありましたらご参照ください。

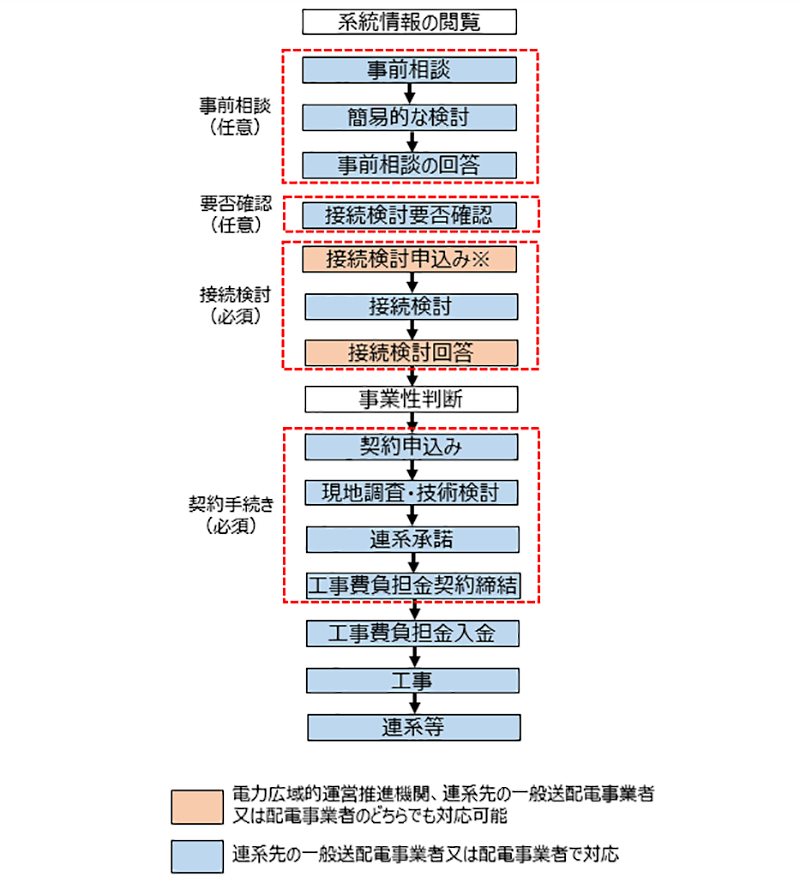

1.系統接続までのフロー

- 接続検討に先立つ事前相談(任意)

- 接続検討申込み・検討結果の回答

系統連系希望者からの接続検討申込み受付後、一般送配電事業者又は配電事業者が、申込み内容に応じた電力系統への影響や送配電設備の新設・増強工事の必要性等について技術検討をし、連系可否や工事概要などを一般送配電事業者又は配電事業者から回答します。 - 接続契約申込み・連系承諾・工事費負担金契約の締結

接続検討結果の回答を踏まえて、系統連系希望者が一般送配電事業者又は配電事業者に契約の申込みを行い、一般送配電事業者又は配電事業者が工事設計の詳細等を検討のうえ、連系承諾を行い、工事費負担金契約を締結します。

【発電設備等系統アクセス業務の流れ(単独負担で連系する場合】

最大受電電力の合計値が1万kW以上の発電設備等の連系を対象とした接続検討を電力広域的運営推進機関に申し込むことができます。 申込先となる一般送配電事業者又は配電事業者が同一の法人又は親子法人等である系統連系希望者は、特定発電設備等に関係する接続検討は、電力広域的運営推進機関への申込みが必要です。

電力広域的運営推進機関のページを経由して各社ページへアクセスできます。

配電事業者のリンク集は、準備が完了次第掲載します。

なお、系統連系希望者の希望等により、一般送配電事業者及び配電事業者が近隣の案件も含めた対策を立案し、そこでの連系等を希望する系統連系希望者で増強工事費を共同負担することにより、効率的な系統整備等を図ることを目的とする手続「電源接続案件一括検討プロセスについて(電力広域的運営推進機関)[外部リンク] 」もございます。実施状況は、一般送配電事業者及び配電事業者のホームページで確認できます。

」もございます。実施状況は、一般送配電事業者及び配電事業者のホームページで確認できます。

- 北海道電力ネットワーク[外部リンク]

- 東北電力ネットワーク[外部リンク]

- 東京電力パワーグリッド[外部リンク]

- 中部電力パワーグリッド[外部リンク]

- 北陸電力送配電[外部リンク]

- 関西電力送配電[外部リンク]

- 中国電力ネットワーク[外部リンク]

- 四国電力送配電[外部リンク]

- 九州電力送配電[外部リンク]

- 沖縄電力[外部リンク]

配電事業者については、公開され次第該当ページをご案内します。

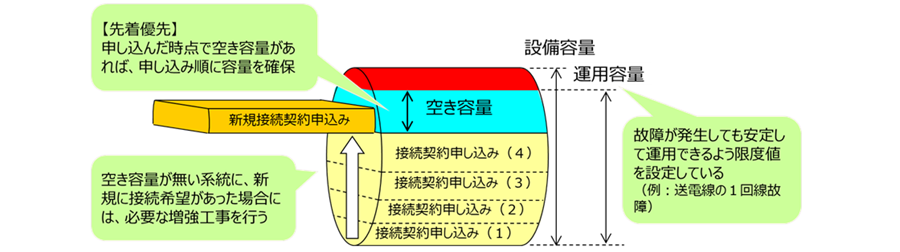

2.系統接続における先着優先ルール

- 公平性・透明性を確保する観点から、太陽光や風力も含めて全電源共通で接続契約申込み順に系統の接続容量を確保するという先着優先ルールを原則としてきました。

- 新規の接続契約申込み時に系統に空き容量があれば容量確保できるが、空き容量が無ければ、系統の増強が必要となります。

- 仮に、空き容量が無い系統に、実際に流れている電気が少ないという理由で別の事業者の接続を認める運用にすると、既に容量を確保登録している事業者が電源を稼働した時点で系統に制約が生じ(=送電できなくなる)、事業者の事業予見性に影響が出ることになってしまいます。

【送電線利用ルール(イメージ図)】

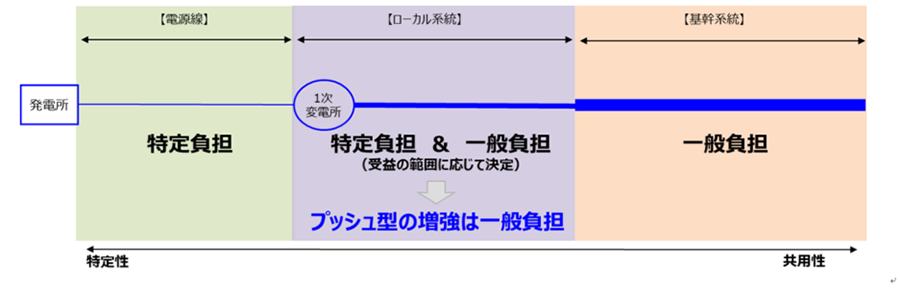

3.系統接続にあたる費用負担について

- 系統接続に要する工事費負担金については、電源線と一般送配電事業者又は配電事業者側の送配電等設備で異なります。電源線につきましては、系統連系希望者に全額を負担していただきます。

- 一般送配電事業者又は配電事業者側の送配電等設備については、系統連系希望者に負担いただく「特定負担」と一般送配電事業者又は配電事業者が負担をしたうえで、供給エリアの需要家側から託送料金として回収する「一般負担」があります。

【系統設備形成における費用負担】

発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針(資源エネルギー庁電力・ガス事業部)

発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針(資源エネルギー庁電力・ガス事業部)

関係法令・ガイドライン等(資源エネルギー庁HP)

一般負担の上限については、2018年6月6日の一般負担の上限額の見直しにより、4.1万円/kW一律

一般負担の上限額の見直しについて(電力広域的運営推進機関)[外部リンク]

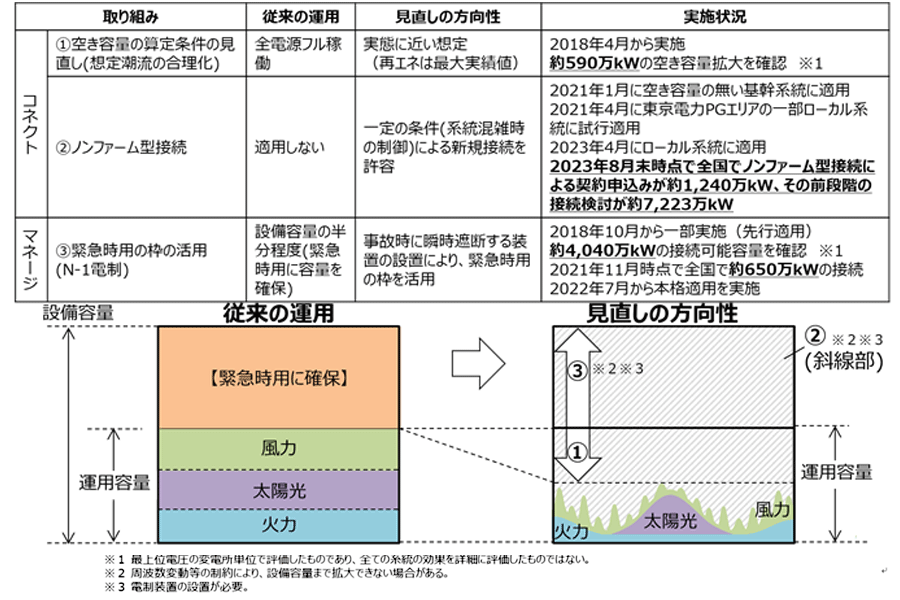

4.系統制約の緩和に向けた取組について

- 系統を構成する各送電線には電気を流せる容量に上限があり、これに空きがない場合、増強工事を行わなければ新たに電気を流すことができません。新しく系統を作るときには多くのコストや時間を必要としますが、固定価格買取制度導入以降、再エネ、とりわけ、リードタイムの短い太陽光の導入が急速に進み、このような系統制約が顕在化してきました。このような系統制約を解消するべく、系統接続にあたり、系統の増強が不要となるケースを増やし、少ないコストで短期間に接続できる取組として、まずは既存の系統を最大限活用する取組「日本版コネクト&マネージ」を導入しました。これは一定の条件の下で、系統への電源の接続を認める仕組みです。

【日本版コネクト&マネージの進捗】

- 日本版コネクト&マネージの取組の詳細は「出力制御について」のページをご覧下さい。

5.再エネ発電設備を設置するまでの流れ

- 固定価格買取制度における事業計画認定を取得するためには、一般送配電事業者又は配電事業者が連系承諾時に発行する「接続の同意を証する書類」の事業計画への添付が必須となります。系統接続と固定価格買取制度の事業計画認定との関係については「発電設備を設置するまでの流れ」をご覧ください。

6.ノンファーム型接続の全国展開

- 2021年1月13日より全国の空き容量のない基幹系統(最上位電圧から2階級の電圧の系統、ただし供給区域の電圧が250kV未満のときは最上位電圧の系統)について、ノンファーム型接続の適用が開始されました。これに加え、2022年4月1日以降に接続検討の受付を行った案件のうち、連系電圧が基幹系統の電圧階級である電源については、連系先の基幹系統の空き容量の有無にかかわらず、ノンファーム型接続が適用されます。また、基幹系統より電圧の低いローカル系統においても、2023年4月よりノンファーム型接続の適用が開始されました。ノンファーム型接続の制度全般や条件等については、電力広域的運営推進機関のホームページ[外部リンク]

をご確認ください。

をご確認ください。

- 出力制御見通しのマッピング情報については、一般送配電事業者又は配電事業者が公開する空き容量マップ等により確認することが可能です。

一般送配電事業者の出力制御見通しマッピング情報リンク集(電力広域的運営推進機関)[外部リンク] 空き容量マップの着色変更等は一般送配電事業者の準備が出来次第の対応になります。

配電事業者の出力制御見通しマッピング情報リンク集は、準備が完了次第掲載します。

空き容量マップの着色変更等は一般送配電事業者の準備が出来次第の対応になります。

配電事業者の出力制御見通しマッピング情報リンク集は、準備が完了次第掲載します。

- ノンファーム型接続による系統接続の申込み手続、契約内容の確認、系統接続に関する技術的事項などのお問い合わせは、一般送配電事業者又は配電事業者の託送供給サービス窓口までお願いします。

一般送配電事業者の託送供給サービス窓口リンク集(電力広域的運営推進機関)[外部リンク] 電力広域的運営推進機関のページを経由して各社ホームページへアクセスできます。

配電事業者の託送供給サービス窓口リンク集は、準備が完了次第掲載します。

電力広域的運営推進機関のページを経由して各社ホームページへアクセスできます。

配電事業者の託送供給サービス窓口リンク集は、準備が完了次第掲載します。

7.再生可能エネルギー発電設備の接続・申込状況に関する情報について

- 系統に接続・申込みされている再生可能エネルギー発電設備の状況等は、一般送配電事業者又は配電事業者のホームページで確認できます。

- 北海道電力ネットワーク[外部リンク]

- 東北電力ネットワーク[外部リンク]

- 東京電力パワーグリッド[外部リンク]

- 中部電力パワーグリッド[外部リンク]

- 北陸電力送配電[外部リンク]

- 関西電力送配電[外部リンク]

- 中国電力ネットワーク[外部リンク]

- 四国電力送配電[外部リンク]

- 九州電力送配電[外部リンク]

- 沖縄電力[外部リンク]

配電事業者については、公開され次第該当ページをご案内します。