特例需要場所について

12.「特例需要場所」の要件の1つである「社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、供給区域内の電気の使用者の利益を阻害しないこと」とはどういうことか?

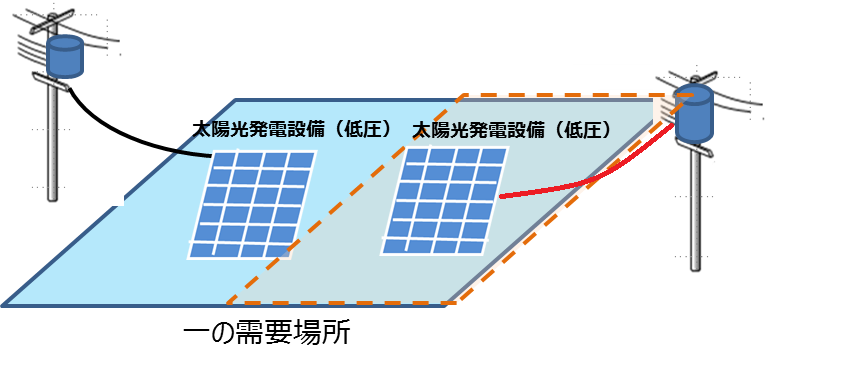

「一の需要場所」内において、「特例需要場所」を設け、当該需要場所を「一の需要場所」とみなすことで、複数引込みを行うことができます。一方で、「社会的経済的事情に照らして著しく不適切」な場合や、「供給区域内の電気の使用者の利益を阻害」する場合は、「特例需要場所」とすることはできません。例えば、下記の例が考えられます。

- 「一の需要場所」と「特例需要場所」にしようとする場所の会計主体が同一の場合等において、需要場所や発電場所を分割することで契約電力を増加させず、受電電圧が低圧から高圧に変更となること等を回避(昇圧回避)し、それに伴い受変電設備や電気主任技術者の設置義務を免れること等を目的とした需要場所の分割は、引込みに係る秩序維持が困難になる恐れがあることや、一般送配電事業者又は配電事業者の系統形成が非効率になるなど「社会的経済的事情に照らして著しく不適切」に当たると考えられます。また、このような需要場所の分割により、一般送配電事業者又は配電事業者が当該需要家に代わり変圧設備等を設置することとなると、一般送配電事業者又は配電事業者の設備維持費用は供給区域内の他の電気の使用者から徴収した託送料金を充てることになることから、「一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがある」に当たると考えられます。

例)一の需要場所において、電化モビリティー(電気自動車(EV)・プラグインハイブリット車(PHV)等)の急速充放電器・普通充放電器などの引込みを、特段の理由なく複数に分けること 等

- 現在、制度設計が行われている発電側に係る料金制度において、当面の間、最大受電電力が10kW以上の設備を課金対象とすることが検討されているところ、本来10kW以上で契約を行うべきであるところを、将来的に本課金の対象から外れることを目的として発電設備を分割して設置する場合も、「社会的経済的事情に照らして著しく不適切」と考えられるため、認められません。

- FIT認定設備については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則において分割設置が禁止されており、「特例需要場所」についても当該規定に従っていただく必要がありますが、FIT認定設備以外の発電設備についても、特段の理由がない場合には、それぞれの発電設備は 「一の需要場所」とはならず、複数の発電設備をまとめて「一の需要場所」とみなされることに注意が必要です。

<参考:高速道路のサービスエリア上下線における電気自動車急速充電器の設置について>

改正前の電気事業法施行規則附則第17条において、「特例需要場所」の対象であった高速道路のサービスエリア上下線における電気自動車急速充電器の設置については、一部高速道路のサービスエリアにおいて上下線を合わせて「一の需要場所」としている場合があり、上下線それぞれに電気自動車急速充電器を設置し、特例需要場所とした場合、需要を分割していることになるが、サービスエリアの需要の特殊性を踏まえれば電気の使用者の受変電設備の設置を逃れる等の「社会的経済的事情に照らして著しく不適切」ではなく、当該設備を設置することで相当規模の需要や社会的便益が見込まれるため「供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するもの」とは考えられないため、従前通り対象として認められます。

<対象とならない事例1>受変電設備や電気主任技術者の設置を回避する目的

<対象とならない事例2>FIT認定設備の分割設置

FIT認定設備については、再エネ特措法施行規則において分割設置が禁止されているため、当該ルールを遵守していただくことになります。詳細は以下をご確認ください。

【再生可能エネルギー発電事業計画の認定における設備の設置場所について】

お問合せ先

最終更新日:2026年1月15日