発電設備の分割対策に関するQ&A

お知らせ

2021年4月以降、非FITの太陽光発電設備をあえて50kW未満の出力ごとに分割し、本来適用されるはずの電気事業法における保安規制を回避している疑義のある案件の契約申込みが急増していることから、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)を改正し、2022年4月1日より、こうした分割への対策を行うこととなりました。

本Q&Aは、改正された本規則に関する留意事項について掲載するものです。

背景

非FITを含む太陽光発電設備について、事前規制(工事計画の届出等)や主任技術者の選任などの保安規制を回避する観点から、出力が50kW未満となるよう柵、塀などを設けて発電設備を分割し、契約申込みを行っていると考えられる案件が急増しております。

本来分割する必要のない発電設備を分割することは、以下の観点から、社会的コストの発生が懸念されます。

- 本来適用される保安上の規制を回避する社会的不公平

- 一般送配電事業者の管理コストの増加による電気料金への転嫁の発生

- 不必要な電柱、メーター等の設置による社会的な非効率性の発生

電気事業法施行規則における「一の需要場所」に係る規定の見直し

電気事業法施行規則第3条第2項において、「一の需要場所」は、「柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内」という定義が規定されております。2022年4月1日付けで当該規定が改正され、「ただし、特段の理由がないのに複数の発電設備※を隣接した構内に設置する場合を除く。」といった除外規定が設けられました。

※2023年4月1日付けで、「発電設備」が「発電等用電気工作物(発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物)」に改正されたため、本ページ内の「発電設備」は「発電等設備」と読み替えてください。

これにより、例えば、柵、塀その他の客観的な遮断物を設けて複数の発電設備を設置したとしても、特段の理由がない場合には、それぞれの発電設備は「一の需要場所」とはならず、複数の発電設備をまとめて「一の需要場所」とみなされることとなります。

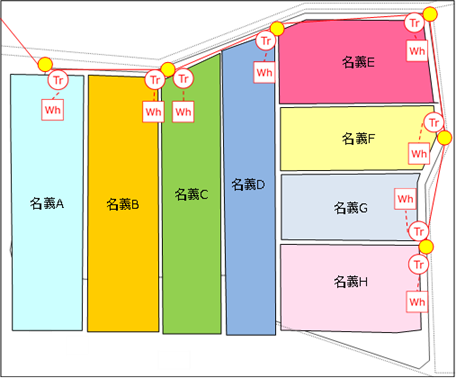

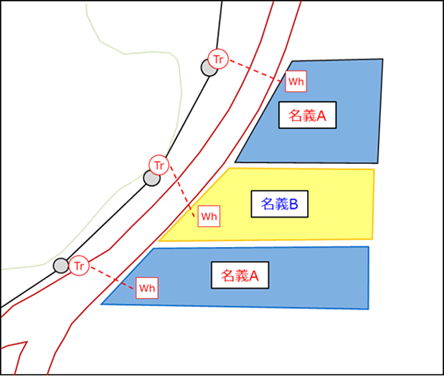

(イメージ)分割された発電等設備の設備形態例

Q&A

Q1 今回の電気事業法施行規則の改正でどのようなことが変わるのか。

A12022年4月1日付け施行の電気事業法施行規則の改正により、「一の需要場所」の定義について、「ただし、特段の理由がないのに複数の発電設備を隣接した構内に設置する場合を除く。」が付け加えられました。

これにより、事実上、同一の事業地における大規模な発電設備を意図的に小規模な発電設備に分割するような「分割案件」は、一般送配電事業者による接続検討や技術検討の際に厳正に審査され、該当する場合には、連系承諾に至らない場合が発生します。

Q2 分割案件とはどのようなものか。

A2分割案件に該当するか否かは、以下に沿って判断します。なお、これらは非FIT分割だけではなく、非FITとFITの分割案件にも適用されます。

以下に形式的に該当する場合であっても、分割によって回避される法規制の有無、社会的非効率の発生の程度等を実質的に評価し、分割案件に該当しないと判断する場合もありますので御留意ください。

○実質的に同一の申請者から、同時期又は近接した時期に複数の発電設備の申請があること

○当該複数の申請に係る土地が相互に近接するなど、実質的に一つの場所と認められること

【分割案件と判断する場合】

- 私道等を意図的に設置し、分断していると認められる場合

- 他事業者と共同して同事業者の連続を避けつつ複数の需要場所(複数の発電所)を施設する場合

- 同一の事業者が交互に異なる種類の再生可能エネルギー発電設備を設置する場合

Q3 「分割」とは、大規模な発電設備を低圧に分割する場合だけでなく、高圧に分割する場合も含まれるのか。

A3「一の需要場所において特段の理由がないにも関わらず分割された発電設備群」を対象としているため、大規模な発電設備を低圧に分割する場合のみならず、高圧を高圧に分割する場合や、特別高圧を高圧又は低圧に分割する場合も含まれます。

Q4 「実質的に同一の申請者」とは、どのような考え方で審査されるのか。

A4形式的に名義が異なる場合でも、接続検討申込み時又は契約申込み時の申請者、発電事業者及び土地の所有者等の状況を勘案し、実態として事業用地を分割して行っていると思われる案件については、「実質的に同一の申請者」とします。

具体的には、発電設備の設置場所が同種の発電設備の設置場所と隣接する場合(地権者が同一の一団の土地にある場合を含む)であって、かつ、以下のいずれかが同一である場合は、原則として分割案件として判断します。

○発電事業者

○登記簿上の地権者(その土地を所有・処分する権利を有する者をいい、申請日から原則1年以内において同じ者である場合も含む。)

※ただし、10kW以上50kW未満の低圧太陽光発電設備については、大規模設備を意図的に小規模設備に分割している場合が多く存在していることから、このような案件と判断した場合は、登記簿上の地権者の確認を最大2014年度まで遡って確認を行い、地権者が同じ場合には分割と判断される場合があります。

なお、2026年1月から一般送配電事業者への接続検討申込時及び契約申時に、事業用地に関する発電等設備の設置場所(対象範囲:発電等設備の設置を検討している土地全体(発電等設備と受電設備等の設置場所が異なる場合は、受電設備等の設置場所も調査の対象))における登記簿等の確認結果、所有者名、対応状況等が記載された書類の提出が必要となりました(2026年1月追記)。

Q5 「実質的に一つの場所」における事業を、複数の発電事業に分けて一般送配電事業者に接続検討申込み又は契約申込みすることは、認められないのか。

A5隣接している複数の事業地であって、総体としてみて実質的に一つの事業地と捉えられる土地で行う発電事業を、「実質的に同一の申請者」が、複数の発電事業に分割して申請(以下「分割申請」という。)することは認められません。

隣接する事業用地であっても、それぞれの事業用地の所有者が明らかに異なる場合は、分割申請には該当しませんが、会社員や親族の名義を利用するなど、明らかに分割申請を回避するために所有者を分けているとみなせるような場合は、「実質的に一の需要場所」とみなされることとなりますので御注意ください。

Q6 「特段の理由」の具体的な場合とは。

A6特段の理由については、既に発電設備の分割への対応を実施している再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第2号の規定を準用し、以下のとおりといたします。

<特段の理由>

- 公道や河川等を元から挟んでおり、物理的に統合することが出来ない場合

- 農地などのように他用途への使用に制限が課されていることが客観的に認められる土地を挟む場合

- 住宅、工場、店舗、その他の不動産登記規則第111条の建物の要件を満たしている建物の屋根に設置されている既設の発電設備の場所と接した場所に設置する場合(ただし、既設の発電設備の出力が20kW以上で、その太陽光パネルの一部が屋根に設置され、当該太陽光パネルの残りが電線路を引いて地上に設置されている場合を除く。)

- 分割してもなお全ての案件が特別高圧(2,000kW以上)の場合

- 異なる種類の発電設備を設置する場合

- 2013年度までにFIT法の認定を受けた設備と接した場所に設置する場合

- 既に運転を開始している発電設備から電線路を引いて、発電設備を設置する場合(一の需要場所として扱う場合)

参考資料

第41回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会

2021年11月18日

資料5 地域分散リソースの導入拡大に向けた事業環境整備について

再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について

2017年7月14日(2025年4月1日改訂) 再生可能エネルギー推進室

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(第4回)

2019年11月18日

資料3 再エネ特措法で検討すべきその他の論点

総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(第30回)

2021年3月22日

資料7 10kW未満太陽光発電設備の分割審査について

総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会/電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 次世代電力系統ワーキンググループ(第5回)

2025年11月14日

資料2 発電等設備における系統アクセス手続きの規律強化について

お問合せ先

電力・ガス事業部 電力基盤整備課

最終更新日:2026年1月9日