電気料金の改定について(2023年6月実施)

- 電力自由化と規制料金(経過措置料金)とは

- 自由料金と規制料金(経過措置料金)

- 電気料金の設定の仕組み

- 今般の規制料金(経過措置料金)

の値上げ申請と審査について - 電気料金の値上げ幅について

- 電気料金の値引き支援

(電気・ガス価格激変緩和措置) - よくある質問

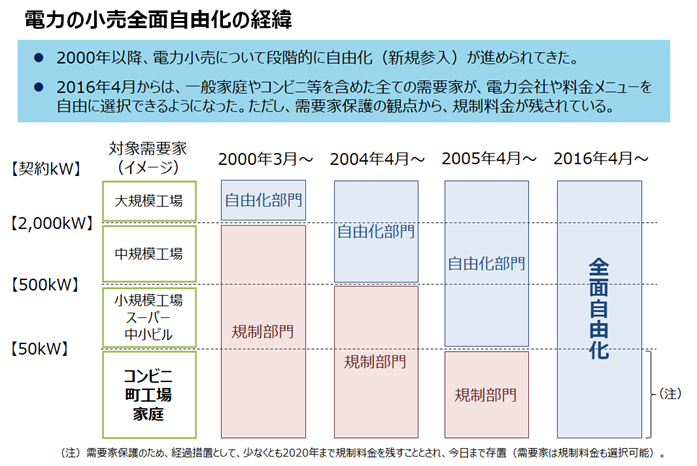

1.電力自由化と規制料金(経過措置料金)とは

ポイント!

- 電気は自由化されており、ご家庭を含め、契約先を自分で選べるようになっています。大手電力の従来型の規制料金のみならず、大手電力、新電力それぞれの自由料金メニューから選択可能です。

- 現在、ご家庭等(低圧)での自由料金と規制料金のシェアは、契約件数では約1:1、販売電力量では約2:1になっています。

解説:

- 地域で電気を売る事業については、自由化までは、旧一般電気事業者(※)の地域独占が認められていました。その代わり、電気料金を変更するには経済産業大臣の認可が必要(規制料金)とされていました。その後、2000年以降 大口の需要家から段階的に電力小売業の自由化が実施され、2016年4月に小売は全面的に自由化され、ご家庭を含めた全ての消費者が、電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになりました。

- この自由化を受けて、大手電力の他に、新電力(※)も電気の小売りに参入できることとなり、新電力の自由料金も選択できるようになっています。

- ただし、小売は全面自由化しましたが、大手電力と新電力の体力差が大きいことから、「規制なき独占」によって公正な競争が起きず料金が下がらない、などの弊害に陥ることを防ぐため、ご家庭等向けの規制料金については、時限的な経過措置として残し、競争状況を見極めてから撤廃することになったため、規制料金(経過措置料金)も自由料金とともに残されることとなりました。

- 現在も、全国すべての地域で規制料金は存続しています。

※さらに詳しく知りたい方へ

- 旧一般電気事業者:北海道電力(北海道エリア)、東北電力(東北エリア)、東京電力エナジーパートナー(関東エリア)、中部電力ミライズ(中部エリア)、北陸電力(北陸エリア)、関西電力(近畿エリア)、中国電力(中国エリア)、四国電力(四国エリア)、九州電力(九州エリア)、沖縄電力(沖縄エリア)、の自由化以前に地域独占をしていた10の大手電力会社。なお、大手電力会社が、各地域以外で営業(自由料金)を行う場合もあります。

- 新電力:大手電力会社以外に小売電気事業を行っている電力会社のこと。とりわけ、2016年の全面自由化以降、数多くの事業者が新電力として小売電気事業に参入しています。

2.自由料金と規制料金(経過措置料金)

ポイント!

- 各ご家庭が契約している電気料金は、大手電力が提供する従来型の規制料金、大手電力が提供する自由料金、または新電力が提供する自由料金のいずれかです。

- 今回、経済産業大臣が認可して値上げすることになったのは、大手電力の規制料金です。電力自由化後も契約を変更していない場合に該当しますが、まずはご自身の契約内容をご確認ください。

解説:

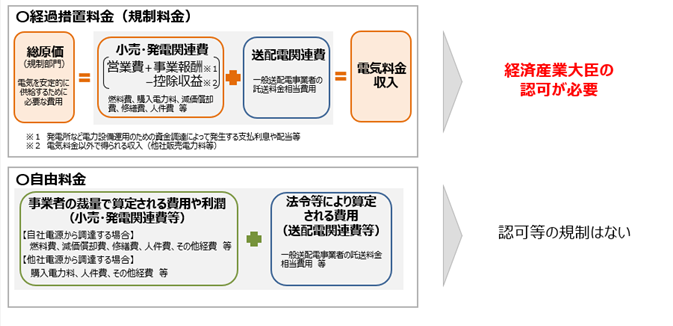

- 規制料金(※)は、最大限の経営効率化を織り込んだ上で、電気事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額を算定し、規制部門の原価と料金の収入が一致するように大手電力が設定し、その約款(「特定小売供給約款」)について、有識者による厳正な審査の上で、経済産業大臣による認可を受けているものです。

- 一方で、自由料金は、法令等により算定される費用(託送料金(※)等)を踏まえつつ、原則として事業者の裁量で設定されるものであり、認可等の規制はありません。

※さらに詳しく知りたい方へ

- 規制料金(経過措置料金):各社において料金メニューの名前は少し異なりますが、一般のご家庭の料金メニューで言えば、大手電力が提供する「従量電灯A/B/C」とあるようなメニューが「規制料金」に当たります。

- 託送料金:上記の表の「送配電関連費」に当たり、送配電事業者が電気を発電所からご家庭に運ぶために必要なコストをまかなうための料金で、一般のご家庭の電気代のうち、約3割を占めています。

3.電気料金の設定の仕組み

ポイント!

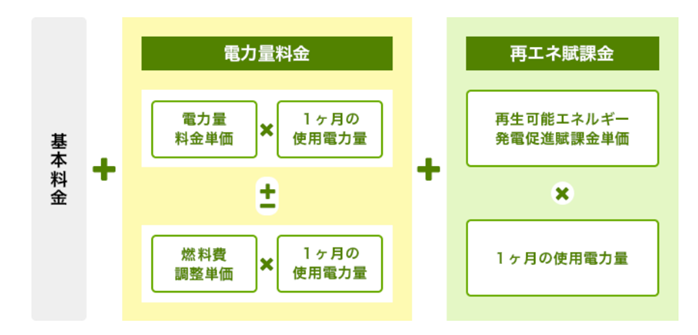

- 電気料金は、一般的には、アンペア数に応じた「基本料金」に加え、毎月の使用量(kWh)に応じた「電力量料金」や「再エネ賦課金」の合計で計算されます。前述のとおり、電気料金の中には、送配電事業者に支払う「託送料金」も含まれています。

- 「電力量料金」には、火力発電の燃料価格の変動分を毎月調整する「燃料費調整」の仕組みが取り入れられています。

- このため、毎月、燃料価格が上がると電気料金が上がり(上限あり)、燃料価格が下がると電気料金が下がる(下限なし)仕組みとなっています。

解説:

- 現在の一般的な電気料金の内訳は、基本料金に加え、使用した量(kWh)に応じた料金(従量料金)が電力量料金として加算されます。毎月の使用量は、検針票やアプリなどで確認できます。

- 加えて、「燃料費調整」(※)によって、毎月、その「電力量料金」単価が変動します。毎月ニュースで報じられる「値上げ」「値下げ」は、こうした自動調整の仕組みによる毎月の変動分です。制度上、規制料金の燃料費調整は、上限がある一方で、下限はありません。

- 自由料金の燃料費調整では、上限がないものが多いです。

- また、再エネ賦課金も使用した量に応じて課金される仕組みとなっています。22年度は、3.45円/kWhでしたが、23年度は1.4円/kWhになっています。

- 自由料金の中には、基本料金が無い料金メニューや、「電力量料金」部分が「市場連動型」(※)のものなど、従来にはなかった方式の料金メニューも出てきています。

※さらに詳しく知りたい方へ

- 燃料費調整:火力発電の燃料価格(LNG・石炭・原油)の変動分を自動で電気料金に反映する仕組み。規制料金にも自由料金にも採用されていますが、特に、規制料金の燃料費調整制度では、燃料価格の上昇分について、反映できる分に上限(基準平均燃料価格の1.5倍を上限として設定している)が設定されています。

- 市場連動型メニュー:電力の市場価格(日本卸電力取引所(JEPX)のスポット市場価格等)の変動分を機動的に料金に反映する何らかの仕組みを、料金計算に組み込んでいるメニューです。夏季・冬季の電力の市場価格高騰時に、料金が高騰するおそれがありますので、契約内容をよくご確認ください。

4.今般の規制料金(経過措置料金)の値上げ申請と審査について

ポイント!

- ウクライナ侵略に伴う燃料価格高騰や円安の影響などを受け、大手電力7社から料金改定(値上げ)の申請があり、厳格な審査を行いました。

解説:

- ウクライナ侵略に伴う燃料価格の高騰などを背景として、電気の規制料金を改定するため、大手電力7社が、料金改定(値上げ)の認可申請を行いました。

- 各社からの申請について、電力・ガス取引監視等委員会(※)の有識者会議で、中立的・客観的かつ専門的な観点から、原価の見積りが適切か、経営効率化が図られているか、などについて、厳格かつ丁寧に審査するとともに、各地域で公聴会を開催し、広く一般のご意見をいただきました。

※さらに詳しく知りたい方へ

- 電力・ガス取引監視等委員会:電力やガスの市場が健全に機能しているかを監視する、電気事業法に基づき設置された、経済産業大臣直属の組織です。

5.電気料金の値上げ幅について

ポイント!

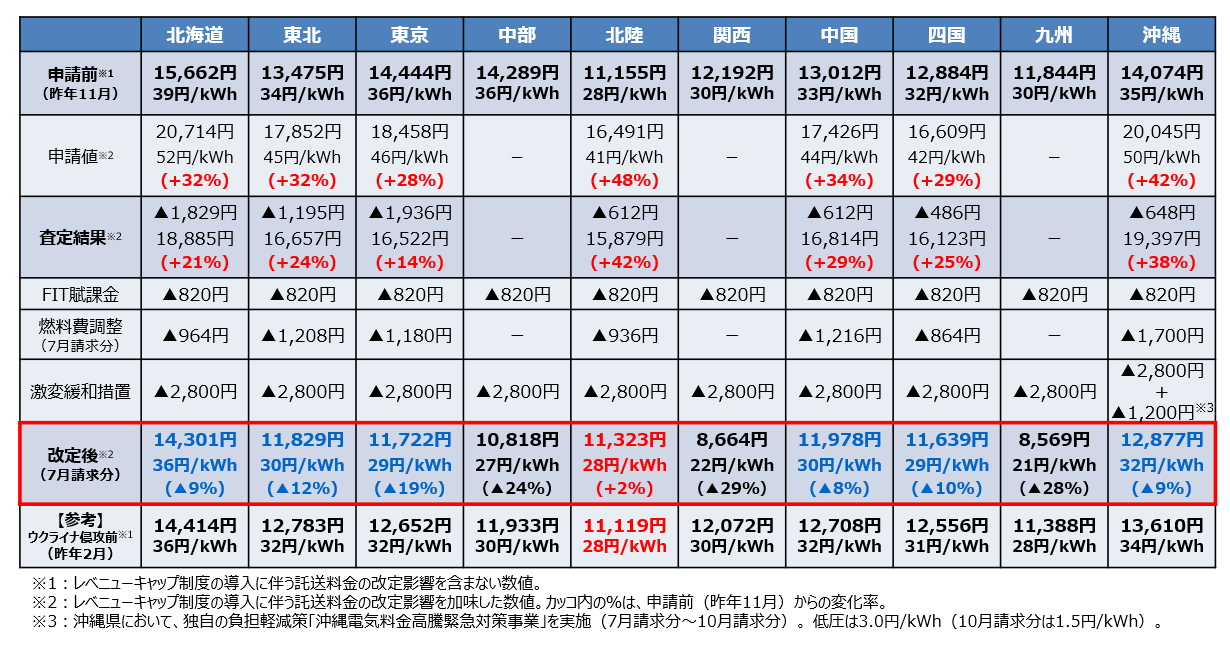

- 厳格な審査を経て、大手電力7社の値上げ幅を圧縮した上で、料金改定申請を認可しました。

- 新しい料金は、6月1日以降にお使いいただく電気から適用されますが、国による激変緩和措置(標準的なご家庭※で月に2,800円の値引き)等の効果も勘案すると、全ての電力会社で、ロシアによるウクライナ侵略前の2022年2月の水準を下回るか同等の水準となっており、負担の軽減に努めています。

※30A(アンペア)で、400kWh(キロワット時)を使用されるご家庭をモデルとして試算。

解説:

- 大手電力7社からは、当初、約3割から5割の値上げが申請されていましたが、下落傾向にある燃料価格の見積もりの再計算や、修繕費などの固定的な費用の経営効率化の深掘りなど、厳格な審査を行いました。

- 厳格な査定の結果を反映し、経済産業省は、5月19日に大手電力7社からの料金改定(値上げ)申請を認可しました。

- この結果、値上げ幅は申請当初から圧縮され、標準的なご家庭における電気料金の値上げ率は、14%から42%の幅に収まることとなりました。後述する激変緩和措置等の効果も勘案すると、全ての電力会社で、ロシアによるウクライナ侵略前の2022年2月の水準を下回るか、同等の水準となります。

- 新しい規制料金は、各社6月1日以降にお使いいただく電気から適用される予定です。

標準的なご家庭における電気料金の試算結果

6.電気料金の値引き支援(電気・ガス価格激変緩和措置)

ポイント!

- 本年1月にお使いの電気から、電気料金の値引き支援(1kWhあたり7円。標準的なご家庭で月に2,800円の値引き。)を行っています。

解説:

- 電気料金の値上がりの影響を軽減するため、昨年10月に閣議決定した総合経済対策に基づき、今年の1月使用分にかかる電気料金から、電気・都市ガスを対象とした負担軽減策(「電気・ガス価格激変緩和措置」)が講じられています。

- 具体的には、電気について、現在、1kWhあたり7円(9月使用分は3.5円)の支援を国から行っており、標準世帯で一か月あたり2,800円の負担軽減となっています(特段の手続きは不要)。制度の詳細は、ポータルサイト(下記)をご覧ください。

- ひと月あたりの実際の値引き額は、電気の使用量に応じたものになりますので、ご利用明細をご確認いただき、電気の使用量(kWh)に7円を掛け算していただくか、ポータルサイトの値引き額計算ツールをご活用ください。

7.よくある質問

今回「値上げ」と言っているのは家庭向けの全ての料金か

今回値上げ認可の対象となるのは規制料金(従量電灯Bとあるようなメニュー)です。各社が独自に設定している自由料金メニューについては、値上げ認可の対象ではありませんが、規制料金の値上げと同じタイミングで値上げをする場合も考えられますので、各社のHPをご確認ください。

どの電力がいつから値上げするのか

規制料金については、北海道電力、東北電力、東京電力エナジーパートナー、北陸電力、中国電力、四国電力及び沖縄電力が令和5年6月1日から値上げを実施します。※6月1日以降の使用分について新料金が適用されます。

自由料金については、ご契約の電力会社にご確認下さい。

今回の値上げの主な理由はなにか

ウクライナ侵略等による世界的な燃料価格の高騰や為替の影響により、日本に輸入されるLNGや石炭等の輸入価格が高騰したことが主な要因です。規制料金では、燃料費調整の上限があるため、その上限を超えた部分は、大手電力が赤字で供給を行っていました。

申請のタイミングから燃料価格が下落しているが、反映されているのか

各社から申請が行われた後、燃料価格や為替、卸電力市場価格は大きく変動し、申請時点よりも低い水準となっていたことから、公聴会や「国民の声」における御意見等も踏まえ、より直近の燃料価格等を採録し、申請内容に反映することとしました。

また、その後の燃料価格の下落分も、燃料費調整を通じて、毎月の料金に反映されます。

各社に経営効率化を求めたのか

電力・ガス取引監視等委員会の料金制度専門会合で、石炭やLNGの調達価格について、いわゆるトップランナー査定を行うとともに、修繕費などの固定的な費用について、最大で23%の費用削減を求めるなど、厳格な審査を行いました。

同一の電力会社内において、契約区分(従量電灯B、従量電灯C等)により値上げ幅に差異がある理由はなにか

一般的に、料金設定においては、電気の使用期間(年間の使用・短期間の使用)、使用時期(季節・時間)、使用規模(1口当たりの電力量・需要電力)などの電気の使用実態の違いがもたらす原価の差を反映して、契約種別ごとに異なる料金が設定されます。そのため、契約区分に応じて、値上げ幅に差異が生じる場合があります。

今回の値上げでは、基本料金と電力量料金がどのように変わったのか

今回の料金改定は、ウクライナ侵略等による燃料価格の高騰などが主な要因であるため、基本料金は据え置き、使用量に応じて料金が変化する電力量料金のみを改定することとしています。

一連の不適切事案と今回の値上げには関係があるのか

今回の大手電力7社の規制料金の値上げは、ウクライナ侵略等による世界的な燃料価格の高騰や為替の影響により、日本に輸入されるLNGや石炭等の輸入価格が高騰したことが主な要因です。その上で、今回の値上げの審査では、大手電力によるカルテル事案や一般送配電事業者による情報漏えい事案が、規制料金に影響を与えることのないよう、厳格に審査を行いました。まず、カルテルが行われたのは法人等向けの分野(特別高圧・高圧)であって規制料金を含むご家庭等向けの分野ではないことや、公正取引委員会に支払う課徴金や情報漏洩事案を含む不適切事案の再発防止にかかる費用が規制料金の原価に含まれていないことを確認しています。さらに、こうした不適切事案によって高コスト体質となり、間接的に規制料金に影響を与えている可能性も排除されないことを踏まえ、よりコスト効率の良い電気事業者の費用水準を基準とした上でさらなるコスト削減を求めるなど、厳格な査定を行いました。また、今後、各事業者が実際にどのようにコスト効率化を進めていくのか、フォローアップしていきます。

中長期的な料金抑制のためにどのような取組を行うのか

電気料金の値上げが国民生活に及ぼす影響を緩和するため、総合経済対策に基づき、電気料金の負担軽減策を令和5年1月の使用分から実施しています。 中長期的には、エネルギーの需要側、供給側の双方で対策を講じることが重要であり、省エネ対策の徹底に加え、再エネや原子力などの脱炭素電源への転換を促進することを通じて、過度な化石エネルギー源への依存から脱却し、燃料価格高騰にも耐えうる強靱なエネルギー需給構造への転換を進めてまいります。

電力を自由化したから電気料金が上がるのではないか

小売全面自由化により、新電力を含む多くの小売電気事業者が参入し、小売電気事業者の多様化により、再エネに特化したサービスメニューなどが出現し、需要家の選択肢が拡大しました。また、自由化以降、家庭向け自由料金が安価な水準で推移してきました。こうした実績など、一定の成果は出ているところです。その上で、今般の電気料金値上げは、日本国内の小売全面自由化とは直接的な関係のない、ウクライナ侵略等による世界的な燃料価格の高騰や為替の影響がその主な理由です。

省エネ・節電をするためには何をしたらいいのか

家庭における電力消費量は、エアコン、冷蔵庫、照明で5割以上を占めており、節電の際にはこれらの省エネが大きなポイントになります。具体的な省エネ/節電の方法については、資源エネルギー庁の省エネポータルサイトや特集記事をご覧ください。

日本の電源構成(発電するためのエネルギー源の構成)はどうなっているのか

2021年度の日本の電源構成は、原子力6.9%、石炭31.0%、天然ガス34.4%、石油等7.4%、水力7.5%、再エネ12.8%となっています。

※その他日本のエネルギーに関する疑問についてはこちらの「エネルギーの今を知る10の質問」もご参照ください。

お問合せ先

電力・ガス事業部 電力産業・市場室

電話:03-3501-1511(内線 4741~4746)

最終更新日:2024年11月27日