6.イノベーション

水素等

脱炭素化のためのイノベーションには、どのようなものがありますか?

再エネ等からのCO2フリー水素製造や燃料電池自動車等への多様な利活用、燃料アンモニア、カーボンリサイクルなどがあります。

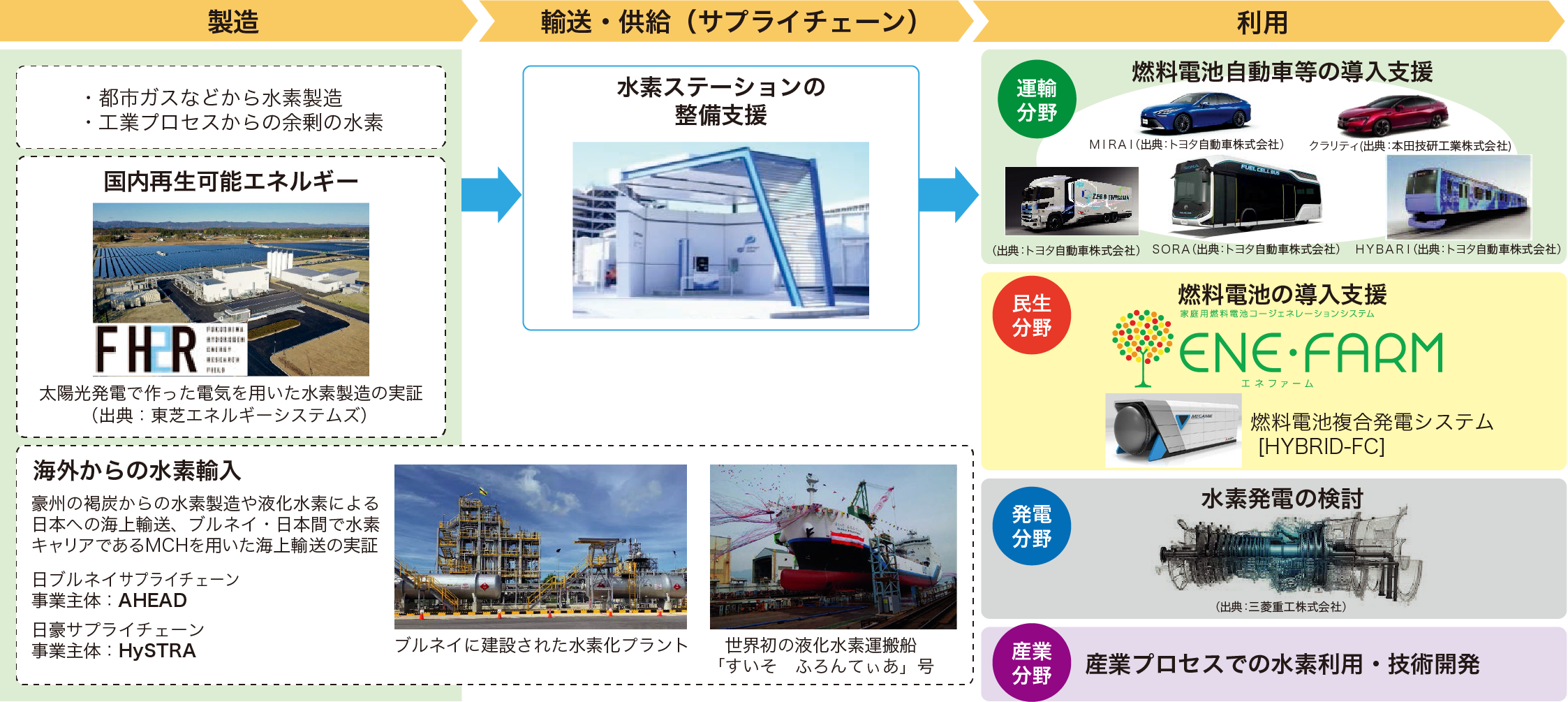

水素社会の実現に向けた取組

水素の大量供給、国際的な水素取引も見据えたサプライチェーン構築、燃料電池自動車や家庭用燃料電池の導入をはじめ様々な分野における利活用を推進しています。

次世代エネルギー「水素」、そもそもどうやってつくる?

使用してもCO2を排出しない次世代のエネルギーとして期待される水素。

水はもちろん、石炭やガスなど多様な資源からつくることができる点も大きな特徴であり利点です。水素をつくる方法をご紹介します。

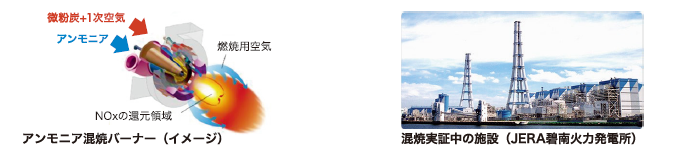

燃料アンモニアの実現に向けた取組

アンモニアは、水素キャリアとしても活用でき、水素と比べ、既存インフラを活用することで、安価に製造・利用できることが特長です。また、アンモニアは燃焼速度が石炭に近いことから、石炭火力での利用に適しています。

日本は、火力発電設備でアンモニアを燃料として直接利用するために、世界に先駆けて技術開発を行っています。現在はアンモニアを20%混焼して、安定した燃焼とNOx(窒素酸化物)排出量の抑制に成功しました。既存の火力発電所でもこのアンモニア発電を行うことで、CO2排出量の少ない火力発電が可能になります。

アンモニアが“燃料”になる?!(前・後編)

「アンモニア」といえば、思い浮かぶのは「刺激臭のある有毒物質」というイメージでしょう。実はアンモニアには、次世代エネルギーとしての大きな可能性が秘められているのです。

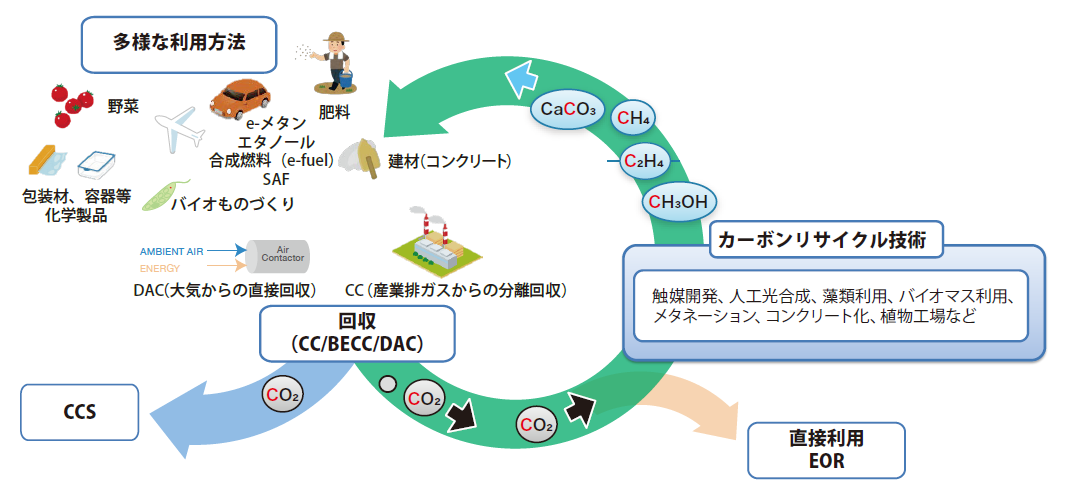

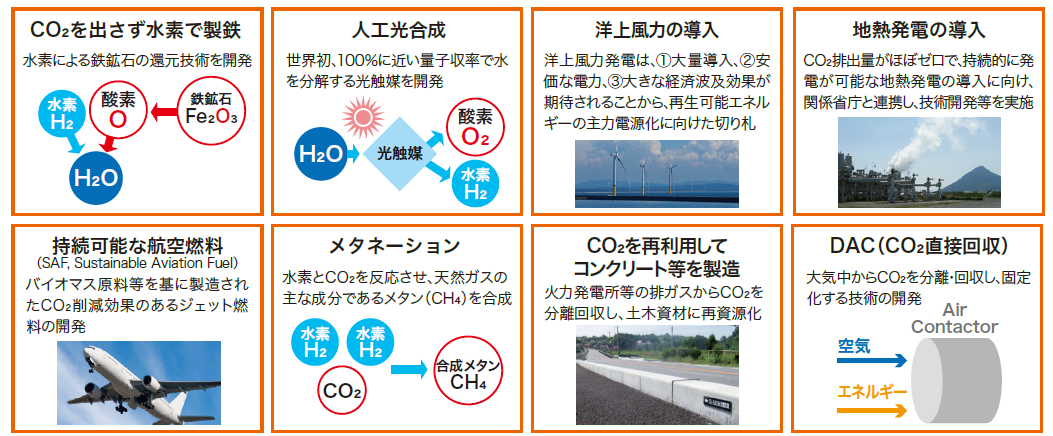

CO2を削減する技術の開発

カーボンリサイクル、CCUS(CO2の再利用)

CO₂を分離・回収し、コンクリートやプラスチック原料など資源として利用し、大気中へのCO2排出を抑制していく技術です。

- CCU:

- Carbon dioxide Capture and Utilization(二酸化炭素回収・有効利用)

- CCS:

- Carbon dioxide Capture and Storage(二酸化炭素回収・貯留)

- EOR:

- Enhanced Oil Recovery(石油増進回収法)

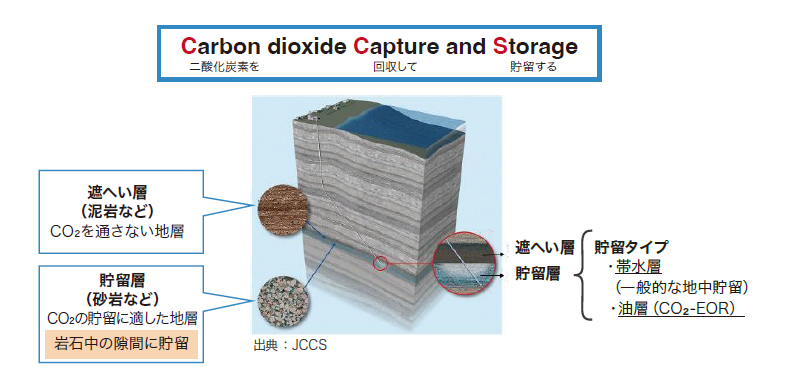

CCS(二酸化炭素の回収・貯留技術)

CCSとは、発電所や化学工場などから排出されたCO2を、他の気体から分離して集め、地中深くに貯留・圧入する技術です。

CCSを実施するためには、CO₂を貯留する隙間のある地層(貯留層)があること、その上がCO2を通さない地層(遮へい層)で覆われていることが必要です。

ペロブスカイト太陽電池

ペロブスカイト太陽電池とは、ペロブスカイト結晶構造を有する材料を発電層として用いた太陽電池のことを言います。ポリシリコンを使用せず、少ない製造工程で製造が可能であり、軽量性や柔軟性を確保しやすい性質があるため、ビルの壁面や耐荷重の小さい屋根など設置場所の大幅な拡大が期待できます。

壁面等に太陽光パネルを設置するイメージ

イノベーションの実用化

蓄電システム・燃料電池の普及拡大

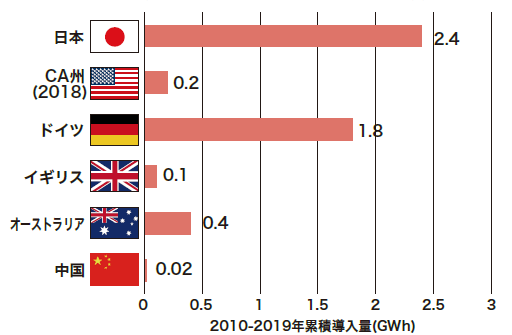

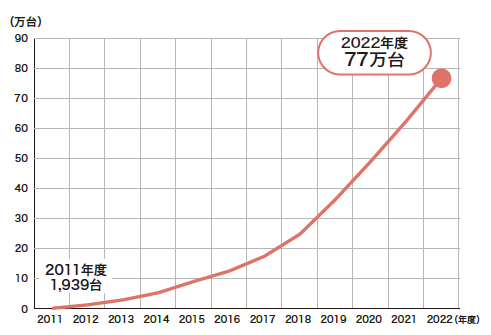

家庭用蓄電システムにおいては日本は世界でもトップレベルの導入量となっています。また、エネファームを含む燃料電池についても普及拡大が進んでいます。

主要市場の家庭蓄電システムの導入実績

- 出典:

- 三菱総合研究所

国内の定置用リチウムイオン蓄電システム普及台数(累計)

- 出典:

- 日本電機工業会

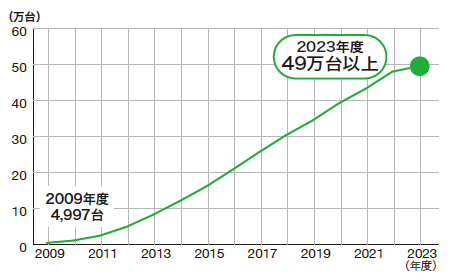

水素を活用する家庭用燃料電池エネファームは、2009年に世界に先駆けて日本で販売が開始され、2023年度で49万台以上が普及しています。

今後、部品点数の削減などに向けた更なる技術開発を進め、一層のコスト削減を目指すだけでなく、電力系統において供給力・調整力として活用する実証等、燃料電池の持つポテンシャルを最大限活用出来る環境整備を支援します。

国内のエネファーム普及台数(累計)

- 出典:

- コージェネ財団

あらためて知る「燃料電池」

身近にある燃料電池としてすっかりおなじみとなった「エネファーム」などの定置用燃料電池を事例に、燃料電池が電気や熱をつくるしくみをあらためてご紹介します。

さまざまな技術の実用化でCO2を削減

最終更新日:2025年3月25日