- ホーム>

- 政策について>

- 省エネルギー・新エネルギー>

- 新エネルギー>

- なっとく!再生可能エネルギー>

- 再生エネルギーとは>

- 再エネで地域を元気にしよう!>

- 檜原水力発電株式会社(水の戸沢小水力発電所)

再エネで地域を元気にしよう!

檜原水力発電株式会社

(水の戸沢小水力発電所)

1.事業概要

檜原水力発電株式会社は、地元の土木工事業者である翠高庭苑株式会社の関連会社であり、平成27年に設立されました。

同社は、平成28年度~29年度再エネコンシェルジュ事業により小水力発電事業のノウハウや資金調達方法等に関する助言・支援を受けました。

東京都檜原村を流れる神戸川支流「水の戸沢」の高落差(約91m)を活かし、平成30年4月27日よりFITによる売電を開始しました。これは、東京都において、中小企業者が小水力発電所を設置する最初の事例であり、普通河川の利用に限定すれば、関東地方においても初めての事例となります。

【各設備の写真】

水車・発電機:Stocker社(オーストリア)製

建屋

取水口:Stocker社(オーストリア)製「Qベアーコアンダ取水設備」

2.事業化検討のプロセス

(1)事業開始の契機

檜原水力発電株式会社を設立した翠高庭苑株式会社は、地元の建設会社ですが、建設業の先行きに不安を覚え、新たな事業を模索していました。また、翠高庭苑株式会社の社長は、幼少の頃より、近くに流れている川を何かに利用できないかと考えていました。さらに、東日本大震災が起こったことが契機となり、次世代に持続可能な社会をつなげていくことも意識するようになりました。こうして、同社は、小水力発電事業を始め、小水力発電所を複数建設することで、新たな仕事を創出していくとともに、村の活性化や地球温暖化対策にもつなげていくことを目指すようになりました。

(2)事業実施上の課題

- ①小水力発電事業のノウハウ不足の問題

- 地元に豊富にある水資源を活用し小水力発電事業を開始しようとしましたが、小水力発電事業のノウハウが不足しており、具体的にどのように事業を進めていけばよいかが不明確でした。

- ②資金調達の問題

- 融資総額が多額であり、かつ同社には小水力発電事業の実績がなかったため、金融機関から融資を受けることが難しい状況でした。また、融資を受けられたとしても通常の金利であれば採算性確保が難しいという課題がありました。

- ③許認可の問題

- 発電用水を取水した後の河川(減水区間)の適正な維持水量等を判断するための明確な基準が存在しない状況のため、檜原村(普通河川の占用の許認可機関)から、水利権の許可認定を取得することが困難でした。

(3)課題克服方法とその効果

上記の課題を踏まえ、再エネコンシェルジュ事業では、以下の支援を行いました。

- ①小水力発電事業の進め方について

-

小水力発電事業を進めるに当たって、以下の支援・提案を行いました。

- 当該小水力発電事業の事業性の推計・評価

- 概略設計、レイアウト・設備配置等の改善策の提案

取水方法、取水地点から発電所までの落差の確保方法等を助言したことにより、取水口、導水路、上水槽、水圧管、発電所等の最適な設置地点・ルートを設定することが可能となりました。 - 国内外の水車・発電機、取水設備等の選定方法に関する助言

- 地元調整に関する助言

- ②資金調達方法に関する助言・提案

- 西武信用金庫と日本政策金融公庫との協調融資を提案しところ、実行に移され、協調融資が実現することとなり、事業の採算性を確保できる見通しがつきました。

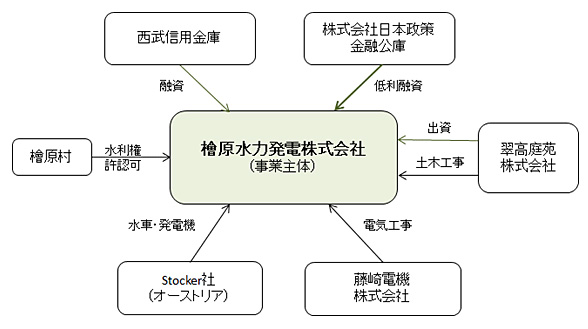

【事業の実施体制図】

- ③許認可問題の解決支援

- 旧建設省河川局が出した通達「発電水利権の期間更新時における河川維持流量の確保について」(昭和63年7月14日)を活用することにより、檜原村との調整が円滑化され、水利権の許可認定を取得することができました。

3.今後の展開

檜原村には、この他にも、小水力発電に適した地点があるため、檜原水力発電株式会社は、本事業において実績を得た後、第2号、第3号となる小水力発電事業の実施を検討する予定です。

同社は、小水力発電事業のノウハウを習得したこと、小水力発電事業の事業モデルを確立できたこと、金融機関に実績が認められたことにより、第2号、第3号となる事業は、自力で実現することができるようになったと言えます。

また、全国どこにでもある小さな建設会社による小水力発電事業の成功モデルは、全国各地の中小の潜在的小水力発電事業者の注目を集め、「再生可能エネルギー事業支援ガイドブック(平成30年度版)」に紹介されたこともあり、問い合わせ等も多く寄せられています。

さらに、同社は、売電収益を当該地域で行う予定の第2、第3の小水力発電事業の資金に活用するとともに、それを通じて地元の雇用増加(維持管理の委託等)に貢献しようとしています。また、地域の課題解決に資する社会貢献活動(町内活動等)にも収益を還元しようとしています。