経済的出力制御(オンライン代理制御)の精算方法等について

オンライン代理制御について

オンライン代理制御(以下「代理制御」といいます。)とは、実際の出力制御を実施する際には、オフライン制御事業者が本来行うべき出力制御をオンライン制御事業者が代わりに実施し(すなわち、オフライン制御事業者は出力制御を実施せずに発電及び供給を行う。)、法令上は、オフライン制御事業者が出力制御を行い、オンライン制御事業者が発電及び供給を行ったものとみなして、オンライン制御事業者が、自身の発電設備に適用されている調達価格による対価を受ける仕組みをいいます。

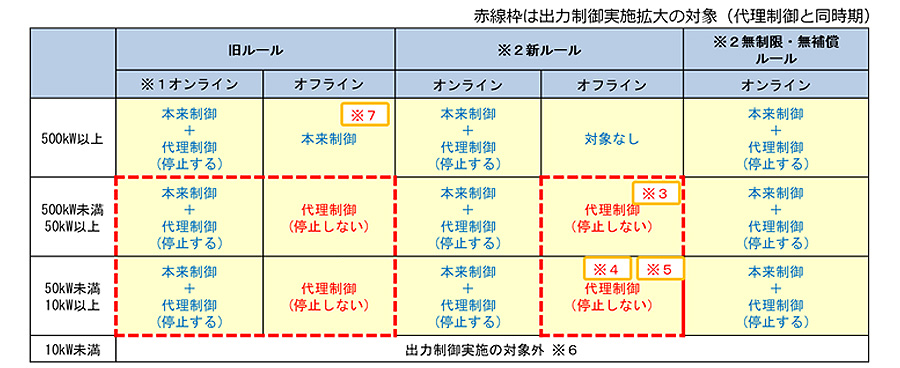

出力制御及び系統運用の最適化の観点から、すべての再エネ発電設備を一般送配電事業者によるオンライン制御とすることが望ましいですが、直ちにすべてオンライン化するのは制度運用上困難であること、また、出力制御の公平性と実効性の両立を図る必要があることから、代理制御を導入することとし、その対象は、FIT認定を受けた10kW以上の太陽光発電設備※i、ii、としています。 10kW未満の設備は、当面の間は出力制御実施対象外。ただし、複数太陽光発電設備設置事業(第一種複数太陽光発電設備設置事業及び第二種複数太陽光発電設備設置事業を含む。以下同じ。)の場合は、10kW未満であっても代理制御による出力制御の実施対象となります。 風力発電設備及び離島における発電認定設備については、現時点ではオフライン発電設備を代理制御できるだけの十分な量のオンライン発電設備が存在しないことから、当面の間は出力制御実施対象拡大及び代理制御の対象としないこととし、オンライン発電設備の導入拡大等の状況を踏まえつつ導入を検討します。

(出所:第35回系統ワーキンググループ(2021年12月15日) 資料2)

通常の代理制御では、出力制御への適切な方法による協力を確認しつつも、当面の間は出力制御の実施対象外とされていたオフライン制御事業者(旧ルール500kW未満の太陽光発電事業者)を代理制御の対象とします。そして、従前出力制御の実施対象であったオフライン制御事業者(旧ルール500kW以上の太陽光発電事業者)についても、対象エリアにおいて代理制御を実施するために十分なオンライン発電設備量の確保が可能であることを、国の審議会等で確認した上で、オフライン制御事業者全体を対象として、代理制御を実施することができることとしています。

ただし、通常はオフライン制御事業者全体を対象として代理制御を実施しつつ、オンライン制御事業者による出力制御では十分な発電設備量が確保できない場合等の状況下で、従前出力制御の実施対象であったオフライン制御事業者(旧ルール500kW以上の太陽光発電事業者)が手動による出力制御を実施するなどして、同一精算期間内に代理制御と手動による出力制御が混在する運用を採用することもできます。このような運用をハイブリッド運用といいます。

旧ルールの対象設備であり、かつ、遠隔での出力制御が可能な機器(以下「出力制御機器」という。)を設置した設備(オンライン化した設備)。 新ルール及び、無制限・無補償ルールの対象設備は、出力制御機器の設置義務あり。固定スケジュールの対象事業は、固定スケジュールに基づき本来制御。 東京・中部・関西エリアで、2015年1月26日から同年3月31日までに接続申込を行った設備が該当。2022年4月以降、新ルールを適用した上で出力制御の実施対象となる(遠隔での出力制御機器の設置義務なし)。 北陸・中国エリアで、2015年1月26日から同年3月31日までに接続申込を行った設備が該当。2022年4月以降、新ルールを適用した上で出力制御の実施対象となる(出力制御機器の設置義務なし)。 東京・中部・関西エリアで、2015年1月26日から2021年3月31日までに接続申込を行った設備が該当。2022年4月以降、新ルールを適用した上で出力制御の実施対象となる(出力制御機器の設置義務なし) 。 10kW未満の設備は、当面の間は出力制御の実施対象外。なお、複数太陽光発電設備設置事業は10kW未満であっても、出力制御の実施対象とし、オンライン代理制御による出力制御を実施する。 オンライン事業者の割合が十分になるまでの間は、本来制御(すなわち、手動による出力制御)を実施するものとする。対象エリアにおいて、代理制御を実施するための十分なオンライン発電設備量が確保可能である場合には、国の審議会等で確認した上で、オンライン代理制御の対象とする場合もある。

(1)通常の代理制御

通常の代理制御スキームにおいては、出力制御の実施対象となる太陽光発電事業者は、①自ら手動による出力制御を実施することで代理制御を実施しないオフライン制御事業者、②本来行うべき出力制御をすべてオンライン制御事業者が代理制御するオフライン制御事業者、③オンライン制御事業者の3つに分類されることとなります。

通常の代理制御スキームにおける上記①~③の各事業者の扱いは以下のとおりです。

①自ら手動による出力制御を実施することで代理制御は実施しないオフライン制御事業者(以下「オフライン(手動)制御事業者」といいます。)

従前出力制御の実施対象であったオフライン(手動)制御事業者(旧ルール500kW以上のオフライン制御事業者)については、オンライン制御事業者の割合が十分になるまでの間は、出力制御設備量が確保できないおそれがあることから、手動による出力制御を実施し、代理制御は実施しません。

②本来行うべき出力制御をすべてオンライン制御事業者が代理制御するオフライン制御事業者(以下「オフライン(代理)制御事業者」といいます。)

代理制御の導入とあわせた出力制御実施対象事業者の拡大によって、新たに出力制御の実施対象となった事業者のうち、オフライン(代理)制御事業者においては、手動による出力制御は実施せず、すべてオンライン制御事業者が代理制御を実施します(すなわち、オフライン(代理)制御事業者は出力制御を実施せずに発電及び供給を行います。)。そして、法令上は、オフライン(代理)制御事業者が本来行うべき出力制御を実施したものとみなして、自身の発電設備に適用されている調達価格で算定された代理制御相当分を買取料金から控除することとなります。

旧ルール10kW以上500kW未満のオフライン制御事業者が該当し、一部エリアでは新ルール10kW以上500kW未満のオフライン制御事業者も該当します。

③オンライン制御事業者

オンライン制御事業者は、自らが負うべき出力制御のほか、オフライン(代理)制御事業者に代わって行う代理制御も実施します。そして、法令上は、代理制御相当分についてはオンライン制御事業者が発電及び供給を行ったものとみなして、自身の発電設備に適用されている調達価格で対価を受けることとなります。

当面の間、出力制御の実施対象外とされる新ルール、無制限無補償ルールの10kW未満の太陽光発電※iiiを除き、全てのオンライン制御事業者がこの分類に属します。

10kW未満の設備は、当面の間は出力制御の実施対象外とします。

【精算方法】

オンライン代理制御では、オンライン代理制御が実施された月における検針日に属する料金月(以下「代理制御実施月」という。)に、いったんは、オフライン(代理)制御事業者及びオンライン制御事業者がそれぞれ、実際に発電し、供給した電力量に応じて、買取料金が支払われます。そして、代理制御実施月の2ヶ月後または3ヶ月後の月(以下「精算月」という。)に、法令上、発電し、供給したものとみなされた電力量を前提とする精算を実施します。

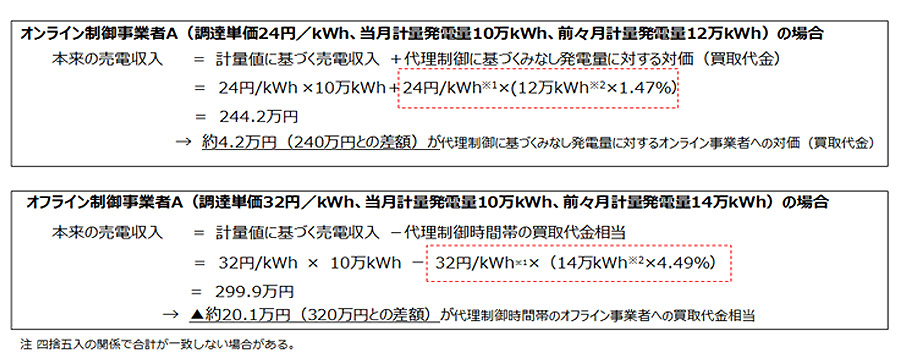

このオンライン代理制御の精算は、下表に基づき「オンライン制御事業者」および「オフライン(代理)制御事業者」のそれぞれの精算比率を求めた上で、当該精算比率をエリア全体の「オンライン制御事業者」および「オフライン(代理)制御事業者」の個々の前々月計量発電量に一律※iVに乗じることにより算定された代理制御調整電力量を用いて精算することとなります。その際には、下表に基づき、それぞれ代理制御実施月の諸元を基礎として、一般送配電事業者が各項目の値を算定します。

当該月に実際に代理制御の対象となった時間帯の多寡にかかわらず、エリア全体に存在する「オンライン事業者」と「代理制御の対象となるオフライン事業者」の全てが代理制御精算の対象となります。

| 項目 | 採録期間 | 計算方法 | 留意事項 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| ① | オフライン(代理)制御事業者 代理制御時間帯の月間発電量 |

推計値 | N-1月 暦月 |

代理制御を実施したオンライン制御事業者の制御量(推計)の合計(→オフラインの発電量とみなす) | ・制御量=代理制御設備容量×日射量×換算係数 |

| ② | オンライン制御事業者の制御量 | 推計値 | N-1月 暦月 |

月間の太陽光オンライン設備実制御量(本来+代理)推計 | ・制御量=オンライン制御設備容量×日射量×換算係数 |

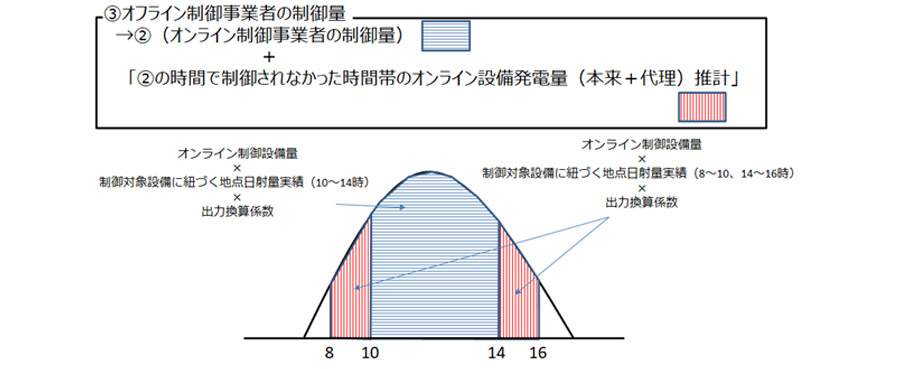

| ③ | オフライン(代理)制御事業者の制御量 | 推計値 | N-1月 暦月 |

②+「②で制御されなかった時間帯のオンライン設備発電量(本来+代理)推計」 | ・②+代理制御時間以外の制御時間の発電量推計 |

| ④ | オフライン(代理)制御事業者の本来の月間制御量 | 推計値 | N-1月 暦月 |

①×③÷② | |

| ⑤ | オンライン制御事業者 全時間帯の総発電量実績 |

実績値 | N月 検針期間 |

代理制御実施対象(当該月の代理制御の実施有無に関わらず)の全ての月間発電量 | 検針日ベースで計算 |

| ⑥ | オフライン(代理)制御事業者 全時間帯の総発電量実績 |

実績値 | N月 検針期間 |

代理制御実施対象(当該月の代理制御の実施有無に関わらず)の全ての月間発電量 | 検針日ベースで計算 |

| ⑦ | オンライン制御事業者の精算比率 | - | 発電量に占める代理制御電力量の割合(①÷⑤) | 小数第4位(百分率で小数第2位)とし、端数処理は小数第5位で四捨五入。 | |

| ⑧ | オフライン(代理)制御事業者の精算比率 | - | 発電量に占める代理制御電力量の割合(④÷⑥) | 〃 |

変更認定申請等で、FIT調達単価の変更が発生する場合、みなし電力量に乗じるFIT調達単価は前々月(N月)分に適用したFIT調達単価を適用。

出力制御時間帯のオフライン発電設備の発電電力量は、分散検針の関係から、買取実績(例:N月検針分)が出そろう翌月末(例:N+1月末)まで計算ができないため、代理制御による精算については、翌々月(例:N+2月)の買取料金へ反映。

旧・新ルール別に精算比率を算定する場合の①④⑥⑧は、以下のとおりとする。

①:合計値を、N-1月に代理制御として割り当てられたオフライン(代理)制御事業者のルール別設備量で按分する。

④:ルール別に算定した①を用いる。

⑥:ルール別の月間発電量。

⑧:ルール別に算定した④および⑥を用いる。

小数点以下の端数については、買取費用算出の際は切捨てで、精算に用いる発電量は四捨五入で、それぞれ端数処理を行う。

精算比率の算定にあたって使用する「月間値」は、項目ごとにそれぞれ「暦日(N-1/1~N-1/31)」と買取料金の検針期間(N-1月検針日~N月検針日前日)」で採録する方法があるが、各一般送配電事業者による分散検針の関係から、両者の採録期間には相違が発生するため、上記のとおり、両者の期間の相違が最小限となるよう各一般送配電事業者で統一した期間で算定することとする。なお、この場合においても、分散検針の都合上、個々の発電設備に着目した場合、検針日程によっては代理制御を実施していない期間の発電量に対して精算が行われる場合がある。

N-1月暦月の採録期間中に1回でも代理制御が実施された場合、当該一般送配電事業者のエリアに存在する全てのオフライン(代理)制御事業者及びオンライン制御事業者が精算対象となる。

上記精算比率(1.47%、4.49%)は、あくまで一例であり、精算比率は上記表の①~⑧の計算諸元となる値に応じて変動する。

また、オフライン(代理)制御事業者の本来の月間制御量を算出する際には、本来の制御時間について8時間を標準として算出することとなるが、エリアの実態に即さない場合には本来の制御時間を個別に設定するものとします。なお、この本来の制御時間については、事前に一般送配電事業者のホームページに掲載されます。

なお、精算比率は、精算月までに各一般送配電事業者のホームページに掲載されます。

(2)ハイブリッド運用時の代理制御

通常の代理制御では、自ら手動による出力制御を実施することで代理制御は実施しないこととなっていたオフライン(手動)制御事業者について、代理制御を実施するための十分なオンライン発電設備量が確保可能と一般送配電事業者が判断した際に、代理制御を実施することができます。

しかし、オンライン制御事業者による出力制御では十分な発電設備量が確保できない場合でも、当該オフライン(手動)制御事業者が手動による出力制御を実施することで、同一精算期間内に代理制御と手動による出力制御が混在する運用を採用することも可能であり、この運用をハイブリッド運用と呼びます。ハイブリッド運用を実施するか否かについては、国の審議会等で確認の上、一般送配電事業者のエリア単位で決定します。

これに伴い、ハイブリッド運用時の代理制御スキームにおいては、出力制御の実施対象となる太陽光発電事業者は、①´自ら手動による出力制御を実施するとともに、一部をオンライン制御事業者が代理制御するオフライン制御事業者(以下「オフライン(ハイブリッド)制御事業者」といいます。)、②本来行うべき出力制御をすべてオンライン制御事業者が代理制御するオフライン(代理)制御事業者、③オンライン制御事業者の3つに分類されることとなります。

このうち、通常の代理制御と異なる①´の扱いは、以下のとおりです。

①´自ら手動による出力制御を実施するとともに、一部をオンライン制御事業者が代理制御するオフライン(ハイブリッド)制御事象者

出力制御が必要な日において、オンライン制御事業者のみで、エリア全体の必要な出力制御量をすべて代替できる場合には、オフライン(ハイブリッド)制御事業者についても、オフライン(代理)制御事業者と同様に、代理制御を実施します。この場合、代理制御が実施された部分の出力制御については、法令上は、オフライン(ハイブリッド)制御事業者が本来行うべき出力制御を実施したものとみなして、代理制御相当分を買取料金から控除することとなります。(次の【精算方法】に掲載した図の⑥’の部分)

他方、出力制御が必要な日において、オンライン制御事業者のみで必要出力制御量のすべてを代替できない場合には、オフライン(ハイブリッド)制御事業者は不足分のみ手動による出力制御を実施(次の【精算方法】に掲載した図の②の部分)し、その他については、オフライン(代理)制御事業者と同様に、代理制御を実施します。

【精算方法】

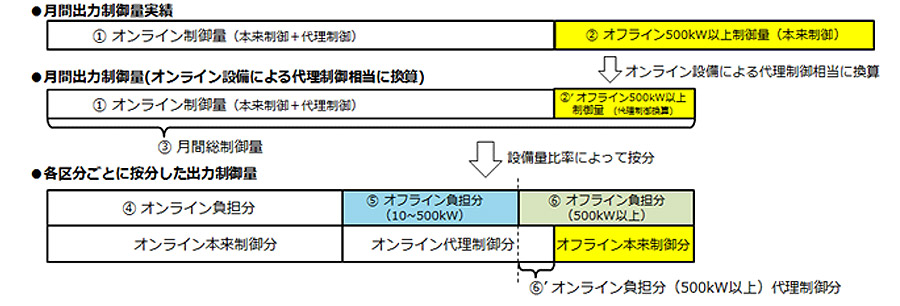

精算に当たって、下表に基づき精算比率を求め、代理制御調整電力量を算定するのは、通常の代理制御と同様です。ただし、精算比率を求めるべきグループが2つから3つに増える点や、オフライン(ハイブリッド)制御事業者について手動制御による制御分を控除して代理制御相当分を求める必要がある点に留意して、代理制御調整電力量を算定する必要があります。

(出所:第35回系統ワーキンググループ(2021年12月15日) 資料2)

| 項目 | 採録期間 | 計算方法 | 留意事項 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| ① | オンライン制御事業者の月間制御量 | 推計値 | N-1月 暦月 |

月間の太陽光オンライン設備実制御量(本来+代理)推計 | ・制御量=制御設備容量×日射量×換算係数 |

| ② | オフライン制御事業者(500kW以上の設備)の月間制御量 | 推計値 | N-1月 暦月 |

月間の太陽光オフライン設備(500kW以上)実制御量(本来)推計 | ・制御量=制御設備容量×日射量×換算係数 |

| ②′ | オフライン(代理)制御事業者(500kW以上の設備)の月間制御量 | オンライン代理制御相当換算の値 | N-1月 暦月 |

②×⑦÷⑧ | |

| ③ | 月間総制御量(オンライン代理制御相当換算の値) | 推計値 | N-1月 暦月 |

①+②′ | |

| ④ | オンライン制御事業者の本来月間制御量 | 代理制御分を除いた推計値 | N-1月 暦月 |

③×オンライン設備容量÷(オンライン+オフライン設備容量) | 制御量実績を各設備容量で按分 |

| ⑤ | オフライン(代理)制御事業者(10kW以上500kW未満の設備)の代理制御時間帯の月間発電量 | 推計値 | N-1月 暦月 |

③×オフライン(10~500kW)設備容量÷(オンライン+オフライン設備容量) | 制御量実績を各設備容量で按分 |

| ⑥ | オフライン(代理)制御事業者(500kW以上の設備)の負担すべき制御量(本来制御分も含む) | 推計値 | N-1月 暦月 |

③×オフライン(500kW以上)設備容量÷(オンライン+オフライン設備容量) | 制御量実績を各設備容量で按分 |

| ⑥′ | オフライン(代理)制御事業者(500kW以上の設備)の代理制御時間帯の月間発電量 | 推計値 | N-1月 暦月 |

⑥-②′ | |

| ⑦ | オンライン制御事業者の制御量 | 推計値 | N-1月 暦月 |

月間の太陽光オンライン設備実制御量(本来+代理)推計 | ・制御量=制御設備容量×日射量×換算係数 |

| ⑧ | オフライン(代理)制御事業者の制御量 | 推計値 | N-1月 暦月 |

⑦+「⑦で制御されなかった時間帯のオンライン設備発電量(本来+代理)推計」 | ・⑦+代理制御時間以外の制御時間の発電量推計 |

| ⑨ | オフライン(代理)制御事業者(10kW以上500kW未満の設備)の本来(8時間)の月間制御量 | 推計値 | N-1月 暦月 |

⑤×⑧÷⑦ | |

| ⑩ | オフライン(代理)制御事業者(500kW以上の設備)の本来(8時間)の月間制御量 | 推計値 | N-1月 暦月 |

⑥′×⑧÷⑦ | |

| ⑪ | オンライン制御事業者 全時間帯の総発電量実績 |

実績値 | N月 検針期間 |

代理制御実施対象(当該月の代理制御の実施有無に関わらず)の全ての月間発電量 | 検針日ベースで計算 |

| ⑫ | オフライン(代理)制御事業者(10kW以上500kW未満の設備)全時間帯の総発電量実績 | 実績値 | N月 検針期間 |

代理制御実施対象(当該月の代理制御の実施有無に関わらず)の全ての月間発電量 | 検針日ベースで計算 |

| ⑬ | オフライン(代理)制御事業者(500kW以上の設備)全時間帯の総発電量実績 | 実績値 | N月 検針期間 |

代理制御実施対象(当該月の代理制御の実施有無に関わらず)の全ての月間発電量 | 検針日ベースで計算 |

| ⑭ | オンライン制御事業者の精算比率 | - | 発電量に占める代理制御電力量の割合((①-④)÷⑪) | 小数点第4位(百分率で第2位)とし、端数処理は小数点第5位で四捨五入。 | |

| ⑮ | オフライン(代理)制御事業者(10kW以上500kW未満の設備)の精算比率 | - | 発電量に占める代理制御電力量の割合(⑨÷⑫) | 〃 | |

| ⑯ | オフライン(代理)制御事業者(500kW以上の設備)の精算比率 | - | 発電量に占める代理制御電力量の割合(⑩÷⑬) | 〃 |

(3)託送供給エリア内に他社系統が存在する場合の取扱い

自社の託送供給等約款に基づく供給エリアに存在し、FIT買取を実施している一方で、需給バランス管理については他の一般送配電事業者が実施している事例として、淡路島南部地域が挙げられます。

淡路島南部地域の再エネ発電設備は、四国エリアの需給バランスに発電量として織り込まれるため、四国エリアで再エネ発電設備の出力制御が生じた場合は、四国エリアと同様に出力制御が必要となります。(出力制御ルールも四国エリアの取扱いに準じた扱いとなる。)

また、オンライン代理制御についても、淡路島南部地域の再エネ発電設備は、四国エリアと同様に運用されることとなります。

(4)その他 -参考-

①-A買取義務者が、代理制御実施月(N月)から精算月(N+2月)までに変わった場合の精算者について

代理制御実施月から精算月までに、小売電気事業者から一般送配電事業者への変更等、買取義務者が変更になった場合、代理制御実施月の買取義務者が、精算月において精算を行うこととなります。

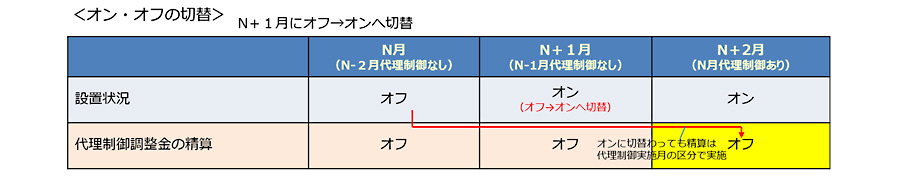

①-B 発電事業者の出力制御区分(オン/オフ/対象外)が代理制御実施月(N月)から精算月(N+2月)までに変わった場合の精算に用いる出力制御区分について

代理制御実施月から精算月までに、発電事業者が出力制御機器を設置してオフラインからオンラインへ切り替える等、出力制御区分が変更になった場合、精算月においては代理制御実施月の出力制御区分にて精算を行うこととなります。

②代理制御実施月の買取料金に関して、買取義務者へ支払われる交付金について

代理制御が発生した場合、買取義務者に対しては、代理制御実施月の4ヶ月後の月に、以下のとおり、代理制御にかかる精算を踏まえた、調整交付金が交付されることとなります。

【前提条件】

代理制御実施月の2か月後の月(N+2月)の買取電力量: 100kWh

代理制御実施月(N月)の代理制御調整電力量: 10kWh

○オフライン側の買取義務者

N+2月の買取電力量に関する交付金

[100kWh×調達価格-100kWhの回避可能費用(N+2月の供給電力に応じて30分コマごとに算出)-100kWhの消費税額相当額+100kWhのインバランスリスク料金(N+2月の供給電力に応じて30分コマごとに算出)+100kWhの再エネ予測誤差対応費用(3次調整力②コスト)]

-

N月の代理制御調整電力量の精算

[10kWh×調達価格-10kWhの回避可能費用(N月の供給電力に応じて30分コマごとに算出。すなわち代理制御時間帯の回避可能費用)-10kWhの消費税相当額+10kWhのインバランスリスク料金(N月の供給電力に応じて30分コマごとに算出。すなわち代理制御時間帯のインバランスリスク料金+10kWhの再エネ予測誤差対応費用(3次調整力②コスト)]

-

N月の代理制御量の回避可能費用相当額

[10kWhの回避可能費用(N月の供給電力量に応じて30分コマごとに算出。すなわち代理制御時間帯の回避可能費用)

+

N月の代理制御量のインバランスリスク料金相当額

[10kWhのインバランスリスク料金(N月の供給電力に応じて30分コマごとに算出。すなわち代理制御時間帯のインバランスリスク料金)]

+

N月の再エネ予測誤差対応費用(3次調整力②コスト)相当額

[10kWhの再エネ予測誤差対応費用(3次調整力②コスト)]

↓

N+2月の買取電力量に関する交付金-N月の代理制御調整電力量の精算[10kWh×調達価格-10kWhの消費税相当額]

○オンライン側の買取義務者

N+2月の買取電力量に関する交付金

[100kWh×調達価格-100kWhの回避可能費用(N+2月の供給電力に応じて30分コマごとに算出)-100kWhの消費税額相当額+100kWhのインバランスリスク料金(N+2月の供給電力に応じて30分コマごとに算出)+100kWhの再エネ予測誤差対応費用(3次調整力②コスト)]

+

N月の代理制御調整電力量の交付金(代理制御調整金)

[10kWh×調達価格-10kWhの消費税相当額]

↓

N+2月の買取電力量に関する交付金+N月の代理制御調整電力量の精算[10kWh×調達価格-10kWhの消費税相当額]

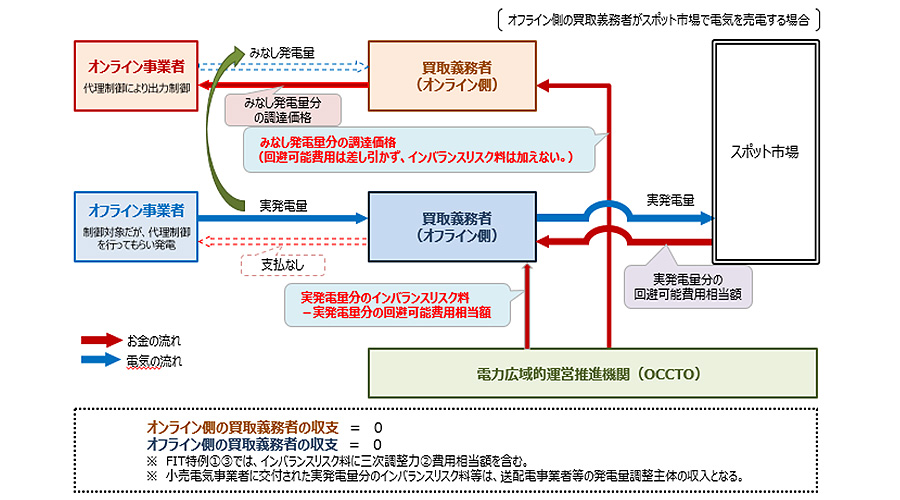

○代理制御における回避可能費用等の取扱い(イメージ)

計画値同時同量およびインバランス制度との関係

FIT電気については、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則及び託送供給等約款によるFITインバランス特例により、実発電量に基づいて、計画値同時同量管理及びインバランス料金精算(インバランスリスク料を含む。)が行われています。

オンライン代理制御に伴う代理制御kWhは、実発電量が伴うものではないため、発電計画策定の対象外とし、従来どおり実発電量に基づき発電計画策定をした上で、インバランス料金精算についても、実発電量をもとに行うこととします。

③代理制御に係る買取義務者又は発電事業者の通知について

○買取義務者への通知内容

代理制御が発生する買取月(N月)の翌月末(N+1月)には、オフライン(代理)制御事業者及びオンライン制御事業者への精算比率が各一般送配電事業者のホームページに公表されます。

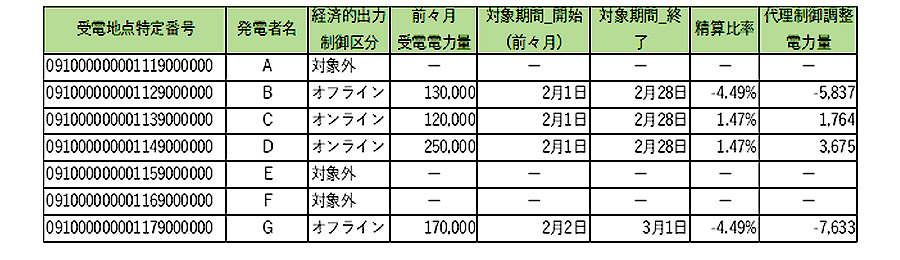

併せて、一般送配電事業者から買取義務者へは、上記ホームページへの公表日からN+2月またはN+3月までに、N月の代理制御実績(発電者設備ごとの制御区分別、精算比率、代理制御調整電力量等)が、通知されます。

【通知内容イメージ】

○発電事業者への通知内容

発電事業者へは、一般送配電事業者からの通知情報に基づき、買取義務者から代理制御実績(発電設備ごとの制御区分別、精算比率、代理制御に係るみなし電力量等)が、通知される予定です。

【通知内容イメージ】

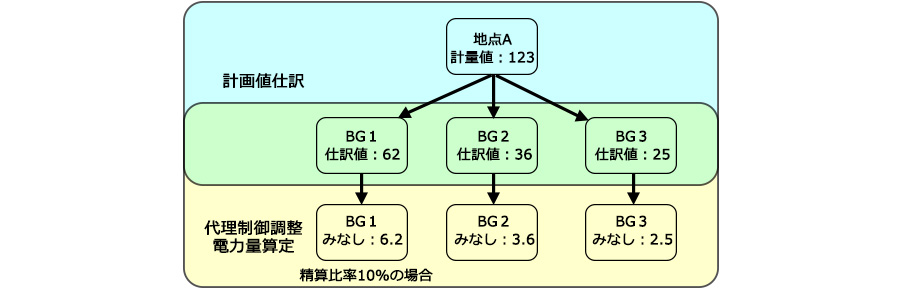

④部分買取における代理制御調整電力量の算定方法

受電地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量(部分買取)する場合については、託送制度上の取扱いと同様、部分買取仕訳後の電力量(月間値)に精算比率を乗じることで算定することとします。

一般送配電事業者による託送供給等上、受電地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量(部分買取)する場合。部分買取地点において計量された電力量をあらかじめ定められたその30分に対する電力量の計画値および仕訳に係る順位にもとづいて仕訳し、仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。

⑤増設により1地点に出力制御ルール(オンライン・オフライン区分)が異なるPCSが混在する場合の出力制御区分について

増設により出力が増加する場合、原則として既設部分も含めて増設後の出力制御ルールが適用されます。

ただし、増設分をPCSで区別可能な場合(PCS単位で増設する場合)においては、PCS単位で出力制御ルールを管理する場合があることから、1地点において出力制御ルールが複数存在(オンライン設備とオフライン設備が混在)するケースがあります。

これまで、出力制御ルールが複数存在し、かつPCS単位(出力制御ルールごと)の発電量を区分できない場合、オフライン設備については、オンライン制御を実施することができないことや、オンライン化への移行を促す必要があることを踏まえ、実際の出力制御及び代理制御の精算を行う際には、一律オフライン※1であるものとみなす運用を行っています。

なお、その際の出力制御方法として、増設前のオフライン設備の容量が500kW未満の場合は、増設したオンライン設備及び既存のオフライン設備は全て代理制御の対象となるオフライン設備とみなし、同容量が500kW以上の場合は、増設したオンライン設備及び既存のオフライン設備は全て手動制御の対象となるオフライン設備※2とみなします。

一方で、ノンファーム型接続の受付を開始して以降、新規に増設された分については「ノンファーム型接続」となることから、増設分が送電容量制約による出力制御に対応できるよう、PCS単位(出力制御ルールごと)の発電量を区分できない場合、新規に増設された設備等の系統接続にあわせて、既設分のPCSについてもオンライン化※3をしていただく必要があります。

一律オフライン設備としてみなす場合においても、増設分(新・無制限無補償ルール分)の設備については、これまでどおりオンライン化が義務となります

ハイブリッド運用をする九州エリアは代理+手動制御

ファーム型接続の既設分の契約容量は送電容量制約による出力制御の原則対象外となります