ディマンド・リスポンス(DR)について

ディマンド・リスポンスってなに?

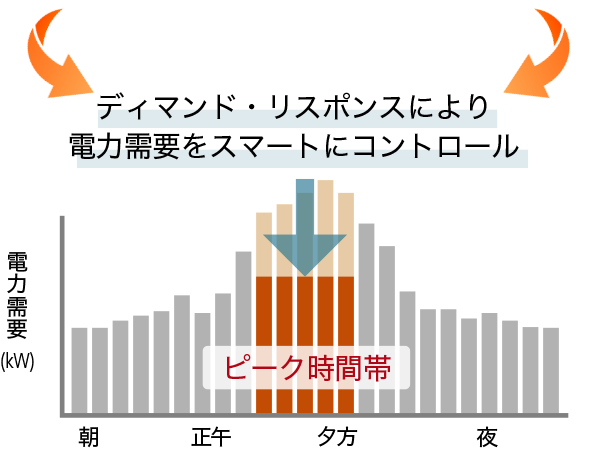

ディマンド・リスポンス(DR)とは、消費者が賢く電力使用量を制御することで、

電力需要パターンを変化させることです。

これにより、電力の需要と供給のバランスをとることができます。

なぜ必要なの?

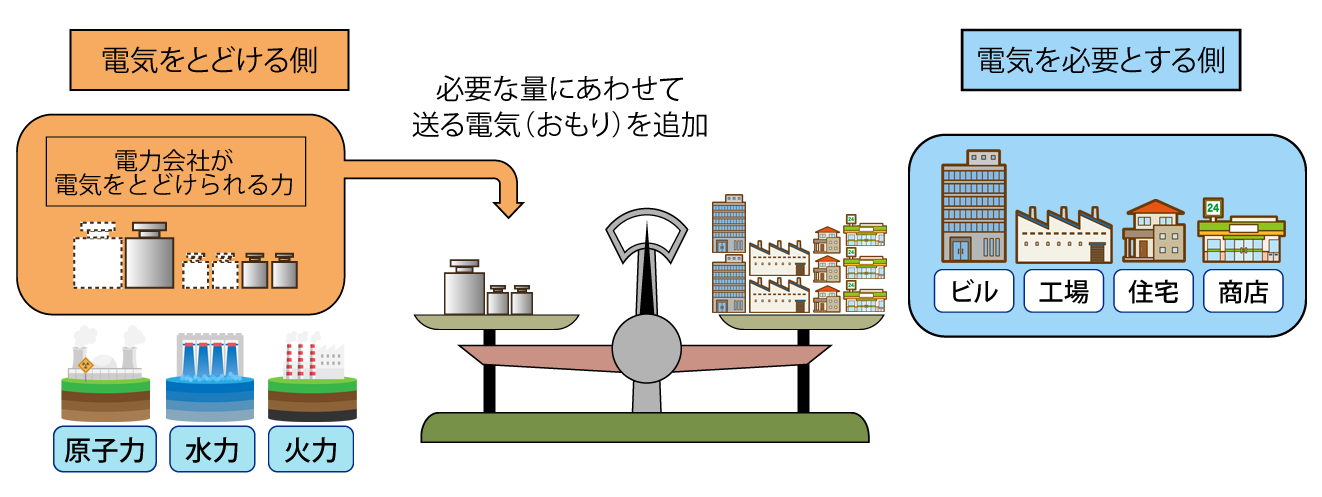

私たちの生活に欠かせない電気を安定して供給するためには、電気をつくる量(供給)と電気の消費量(需要)が同じ時に同じ量になっている必要があります。これらの量が常に一致していないと、電気の品質(周波数)が乱れてしまい、電気の供給を正常に行うことができなくなってしまいます。

電力会社は、この電力の需給バランスを一定にするために、あらかじめ作成した発電計画をベースにしつつ、刻々と変動する電力需給に合わせて発電量を変え、供給する電力量を需要と一致させ続ける努力をしています。

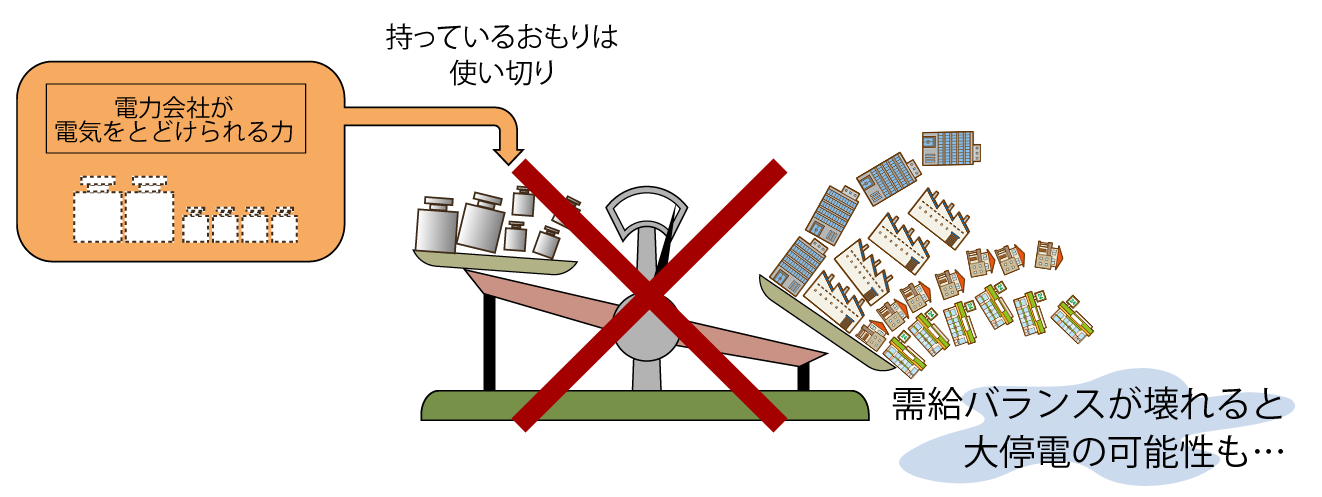

しかし、電気は貯めることができないため、急な需要の増加に備えて電気をあらかじめ蓄えて用意しておくことはできません。その日その時に使う電気は毎日生産し、必要になった都度供給しなければならないのです(開発が進んでいる蓄電池でも、電気を大量に蓄えるには相当の量の蓄電池を確保する必要があります)。

さらに、供給側には、電力需給バランスに急な変動をもたらしてしまうリスク要因が存在しています。たとえば、太陽光や風力など再生可能エネルギー(再エネ)の供給量は、天候などさまざまな条件によって変動しますが、近年の再エネの導入拡大によってこの変動量が増加しています。需要が多い時期には電力需給がひっ迫する一方、需要が少ない時期には供給が過剰になり、再エネ由来の電気が余ることもあります。どこかの発電所や送配電線が急なトラブルで電気を送れなくなり、電力需給バランスを狂わせてしまう場合もあります。

こうした状況を背景として、エネルギーの需要側が、供給状況に応じて賢く消費パターンを変化させるDRの重要性が高まっているのです。

電力の需要と供給(電力需給バランスが均等な時)

電力の需要と供給(需要>供給となった時)

(出典)電力需給緊急対策本部(平成23年3月25日)の参考資料を元に資源エネルギー庁が作成

ディマンド・リスポンスの種類

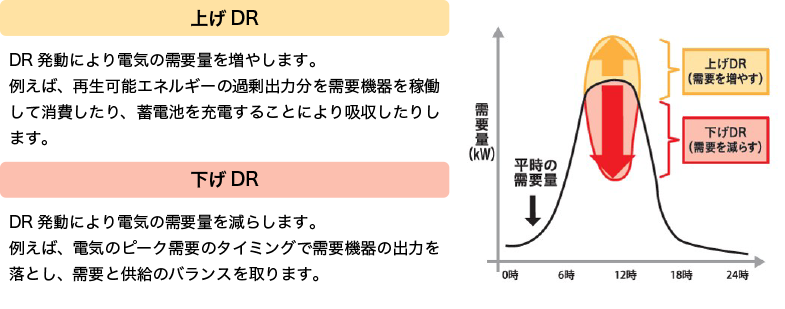

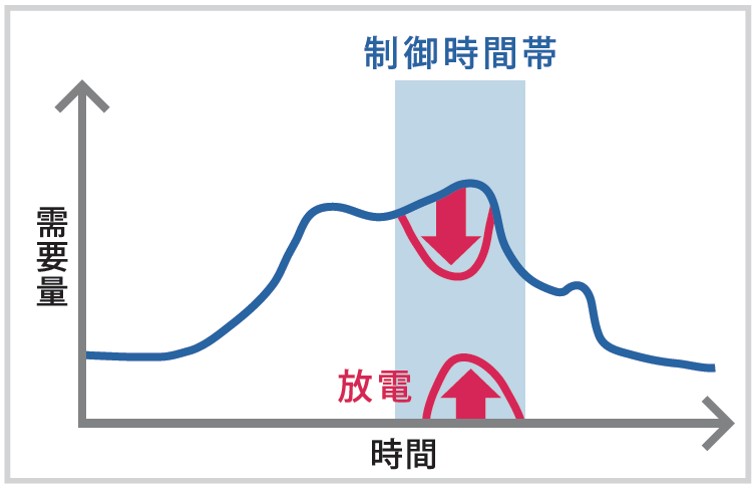

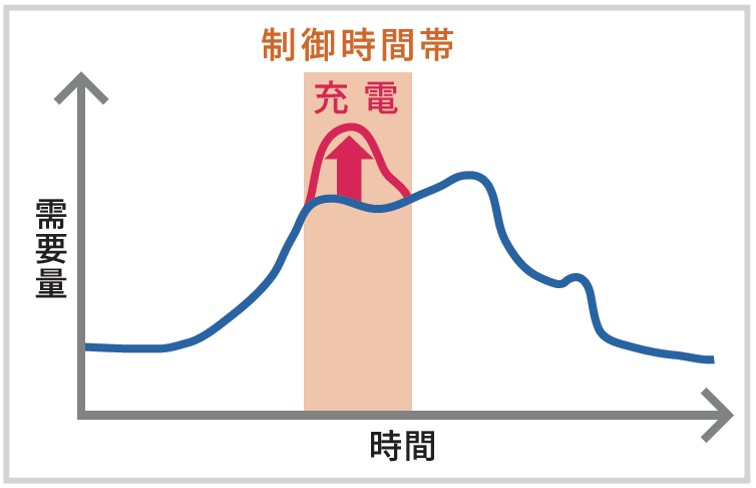

DRは、需要制御のパターンによって、需要を減らす(抑制する)「下げDR」と、需要を増やす(創出する)「上げDR」の二つに区分されます。

※上げ下げDR

上げDRと下げDRにより、電気の需要量を増やしたり減らしたりすることを「上げ下げDR」といいます。送電線に流れる電気の量を微調整することで、電気の品質(=周波数)を一定に保ちます。

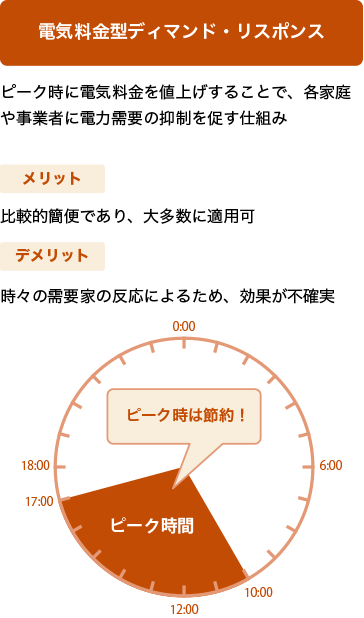

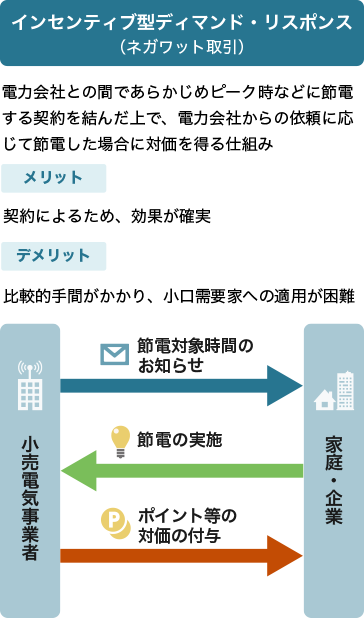

また、需要制御の方法によって、①電気料金型(電気料金設定により電力需要を制御する)と、②インセンティブ型(需要家が電力会社などの要請に応じて電力需要の抑制等をすることにより対価を得る)の2つに区分されます。

ディマンド・リスポンスの手法

DRの代表的な例

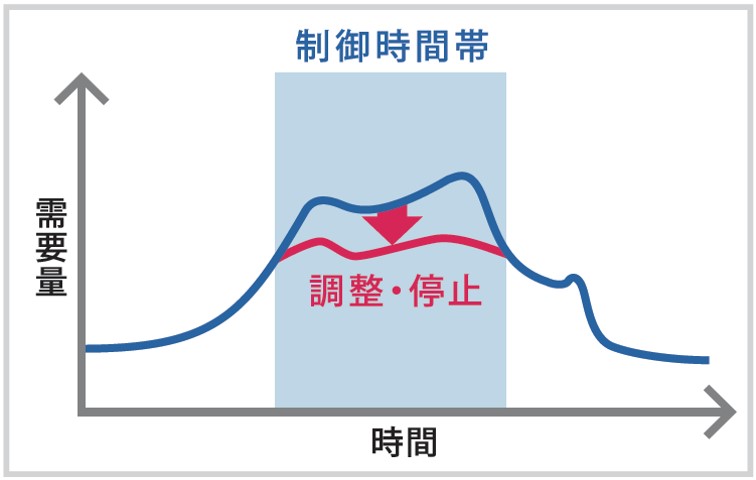

例1 調整・停止(空調・照明等)

空調や照明等の負担設備を調整・停止させることで電力需要を抑制します。

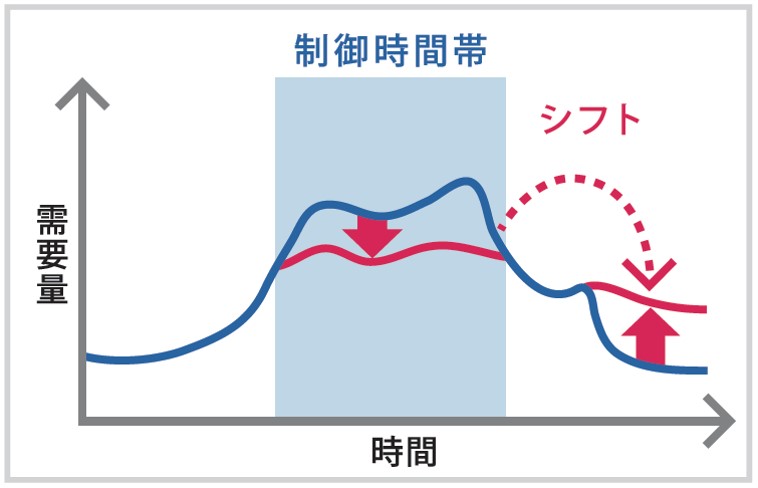

例2 生産計画の変更

生産設備を調整・停止させることで電力需要を抑制します。変更させた分は夜間等にシフトすることで生産量を維持します。

例3 放電(蓄電池等)

下げDR依頼の時間帯に蓄電池から放電した電気を使うことによって、その時間帯における電力会社からの電力供給を抑制します。

例4 充電(蓄電池等)

上げDR依頼の時間帯に蓄電池や電気自動車を充電することで、その時間帯の電力需要を創出します。

どんな良いことがあるの?

DRは、全体の電力需給バランスの改善に資するだけでなく、電力使用量を抑えることで、高騰するLNGスポット市場での追加購入量を減らすことができるため、日本全体として、発電のための燃料調達コストを抑制できるというメリットがあります。

さらに、再エネの導入拡大によって電力供給が過剰となっているタイミングでは、DRにより需要時間帯をシフトすることで、再エネ由来の電力を有効に使うこともできます。

また、ご家庭や企業といった、電気の需要家の皆様にとっては、電気料金の負担抑制に加え、(インセンティブ型DRの場合)電力会社からの報酬が得られるというメリットがあります。

電気を賢く効率的に使用するDRは、日本全体(マクロ)にとっても、個別の需要家の皆様(ミクロ)にとっても、いずれにもメリットのある、重要な取組と言えるでしょう。

もっと詳しく知りたい方へ

最終更新日:2022年6月29日