2024年度以降の電力需給運用

2024年度以降の電力需給運用

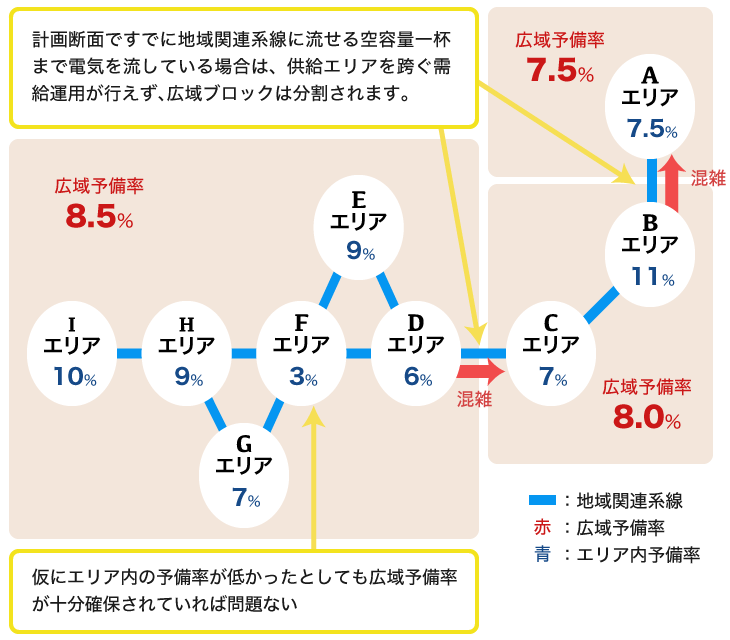

我が国における電力の供給エリアは北海道~沖縄まで10のエリアに分かれているが、そのうち北海道~九州までの9つのエリアは送電網(地域間連系線)で一つにつながっています。 また、東日本大震災での電力不足の経験等を踏まえ、電力が不足するエリアへ他のエリアから電力を届けるために、地域間連系線の整備を進めております。

こうした取り組みもあり、現在は、電気をつくる場所と電気をつかう場所は一つのエリアに留まることなく、地域間連系線の容量の範囲内で9つのエリアが一体となって電力の取引や運用が行われています。

これを電力の広域的な運用と呼び、日常的な電力需給運用において、従前のようなエリア単位での予備率管理ではなく、地域間連系線を最大限活用した広域ブロック単位※での予備率管理(以下、「広域予備率」)を行う仕組みとなっています。

※9エリア(北海道・東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州)の予備率が均等になるよう地域間連系線を最大限活用して供給力を融通させたと仮定した場合に、連系線混雑による分断の生じなかったエリアのまとまりを指す。

2024年度以降の電力需給運用の広域管理について、需給ひっ迫時の対応を念頭に

以下3点の運用が変更となります。

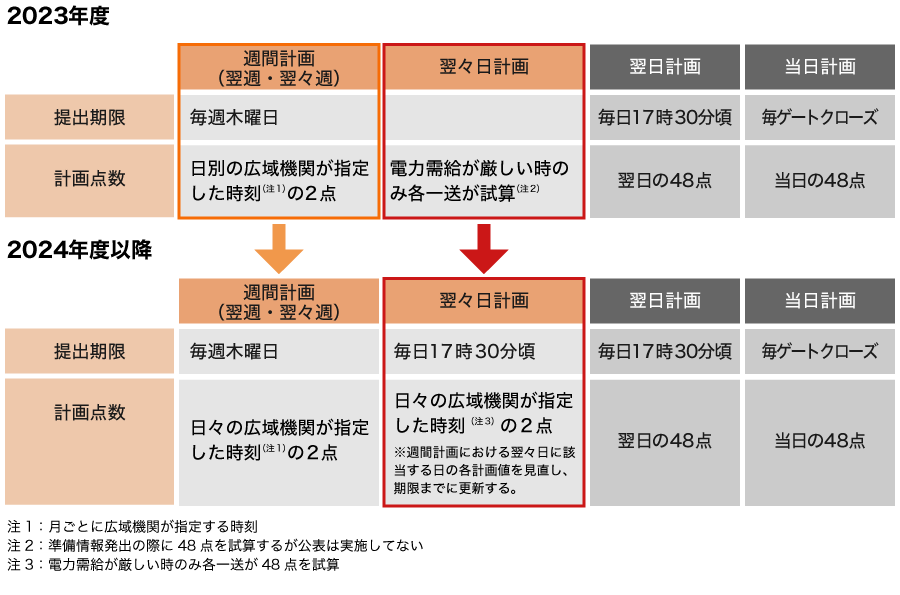

①広域予備率の見通しの公表

2024年度以降、広域予備率の低下が見込まれる場合は、電力広域的運営推進機関(以下、「広域機関」という。)から発電事業者への通知等により、供給力増大に向けた事業者の自発的な行動を促すこととしており、広域予備率がこれまで以上に重要な指標になるため、2024年度以降は最新の見通しに基づき、翌々日の広域予備率の見通しを毎日更新し、広域機関の「広域予備率Web公表システム」にて公表いたします。

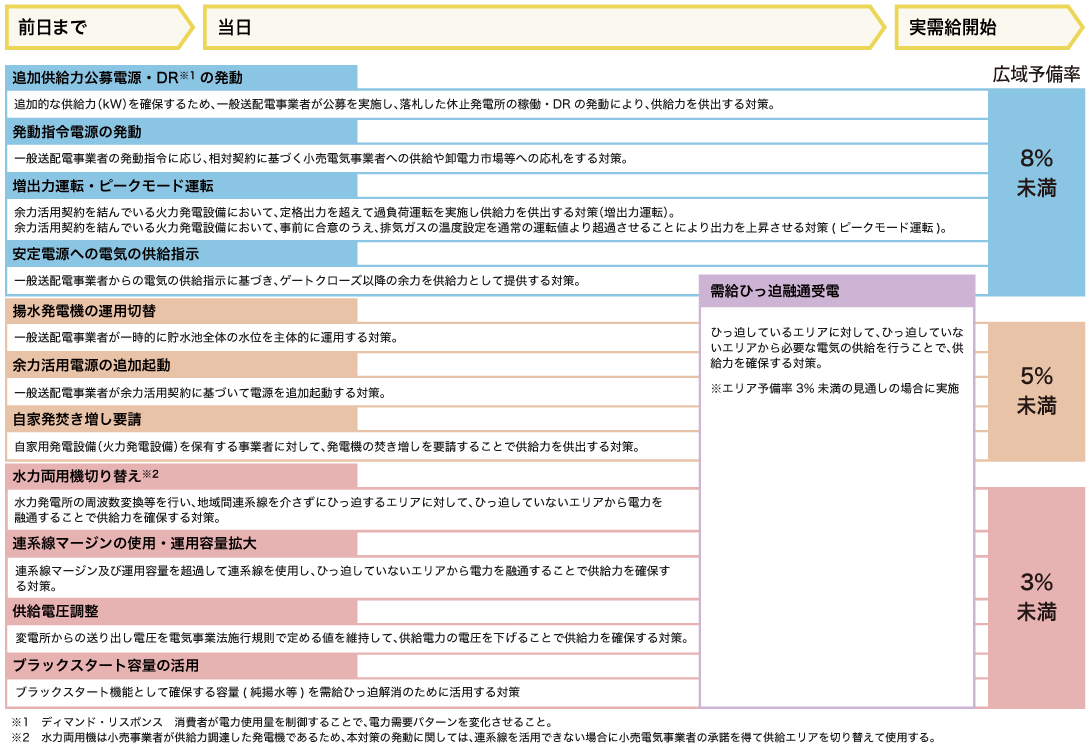

②電力需給ひっ迫時の追加供給力対策

各種追加供給力対策は前日から実需給開始までに検討する対策の順序と実施判断の予備率は以下のとおりです。発動を決定したものから随時予備率に加味していくことになります。

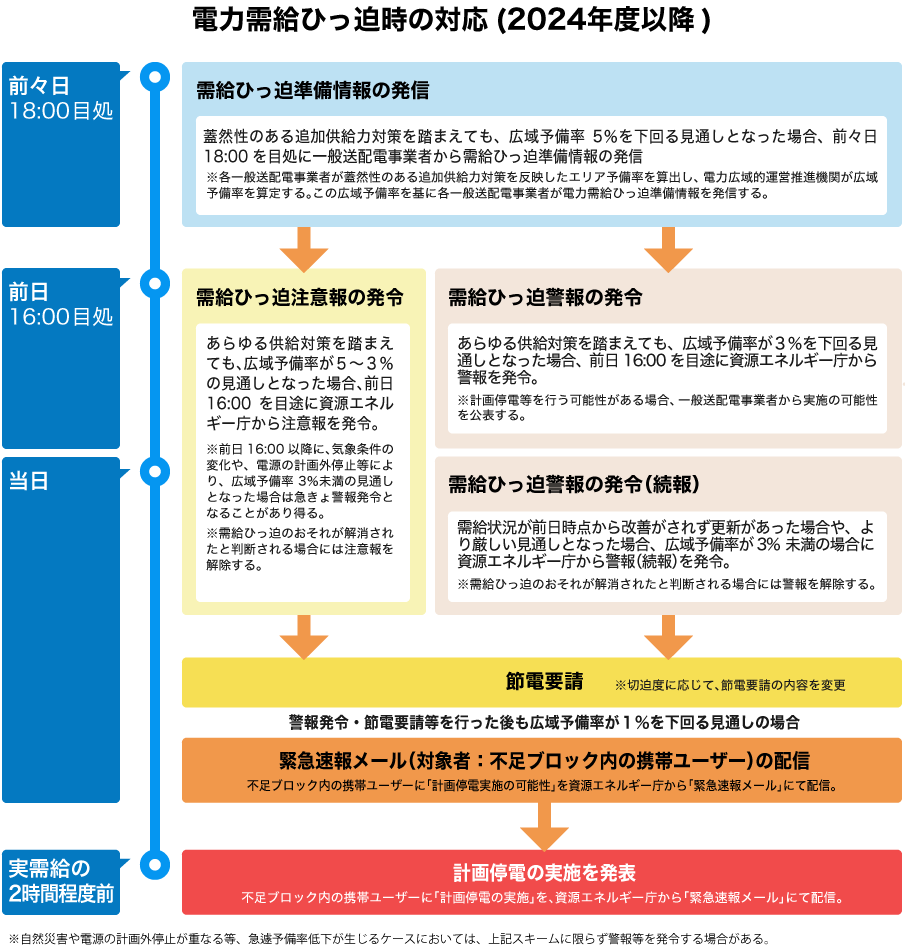

③電力需給ひっ迫時の対応

精度の高いアラートを直前に出すより、一定の余裕をもって早めに段階的に周知する必要があるため、あらゆる追加供給力対策を踏まえても広域予備率が3%未満の場合は、電力需給ひっ迫警報を発令することになります。

前日段階で警報発令の基準(広域予備率 3%未満)には届かないまでもあらゆる追加供給力対策を踏まえても広域予備率 5%を下回る場合には、電力需給ひっ迫注意報を発令し、生活・経済活動に支障のない範囲で最大限の節電の協力を促すこととなります。

さらに、前々日段階においても電力需給ひっ迫の可能性を伝え、需要家や事業者が事前に需給両面の対策の準備時間を確保するために、前々日 18 時頃に一般送配電事業者より電力需給ひっ迫準備情報を発信いたします。

電力需給ひっ迫警報発令後、節電要請等を行った後も広域予備率が1%を下回る見通しの場合、緊急速報メールにて「計画停電実施の可能性」を配信し、実需給の2時間程度前に計画停電の実施を発表します。

なお、計画停電の実施に際しては、電力が不足する被災エリアだけに負担が集中してしまうことを考慮し、複数エリアが一体となって助け合うことで負担を分担するため、複数エリア(広域ブロック)で計画停電を実施することが基本となります。

※ただし、電力需給ひっ迫準備情報、電力需給ひっ迫警報・注意報、計画停電実施の可能性及び実施については、資源エネルギー庁、電力広域的運営推進機関、各一般送配電事業者等において連携し広く一般に向け周知をおこなう。

万が一の計画停電の実施に備えて、各エリアにおける計画停電に関する情報は一般送配電事業者のHPを参照。