複数需要場所を1需要場所とみなすことについて

14.複数需要場所1引込みは、どのような場合が対象となるのか?

別需要地の再エネ等を自営線で電力融通する場合や、複数の需要場所間を自営線で繋いで相互に電力融通しレジリエンスを高める取組は対象となるのか?

電力・ガス基本政策小委員会では、「災害対応も含むレジリエンスの向上、環境適合性、電力システムの経済性に資する場所など電気の利用者の利益に資する場合」に、複数需要場所を1引込とすることができると整理されました。

これを受けて、一般送配電事業者又は配電事業者の託送供給等約款において、「災害による被害を防ぐための措置,温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置,または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない,契約者または発電契約者からの申出がある場合で,当社が技術上,保安上適当と認めたとき。」と定められており、小売電気事業者から一般送配電事業者又は配電事業者に対して申出があった場合で、一般送配電事業者又は配電事業者が技術上、保安上適当と認めたときに限り、複数需要場所1引込みが認められます。

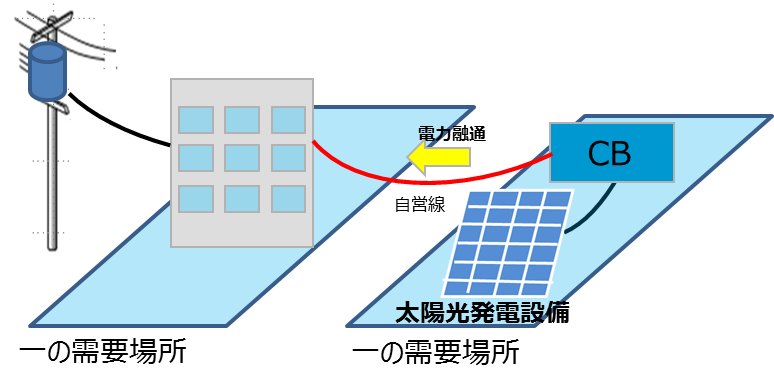

このため、電力・ガス基本政策小委員会でニーズ例として掲載した通り、「一の需要場所A」(例えば市役所等)とは異なる「一の需要場所B」(例えば防災公園等)に太陽光発電設備を設置し、そこで発電した電力を、「一の需要場所A」に自営線により常時供給を行うことで再エネの自家発自家消費を実施する場合が対象となります。

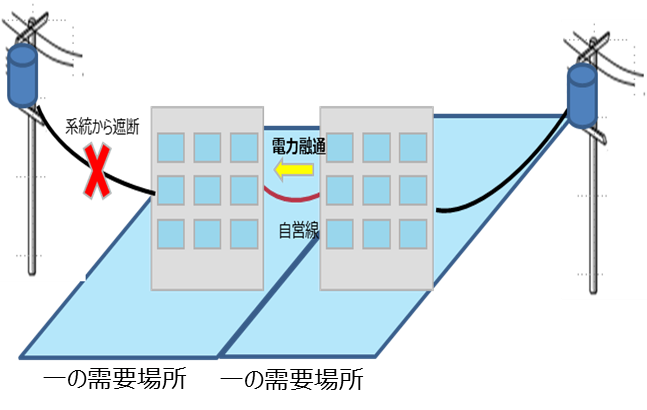

また、同様に電力・ガス基本政策小委員会でニーズ例として掲載した通り、タワーマンション等の「一の需要場所A」と「一の需要場所B」を自営線でつなぎ、片方のタワーマンション等の地下にある受電設備が浸水で故障し、電気が長期間途絶えた場合に、受電設備の被害を受けていない近隣の建物から、もう片方の建物に電力供給をすることで、例えばエレベーター等の共用設備の長期間の停電を防ぐことが可能となるなどの場合が対象になります。

なお、一般用電気工作物については、主任技術者の選任を法令上求められておらず、設置者が専門的な電気主任技術者を選任していないこと等が想定されるため、保安上の観点から認められません。

自営線で会計主体が異なる者へ電力供給する場合については電気事業法上の小売電気事業登録等が必要になる可能性がありますので、予め資源エネルギー庁にお問い合わせください。

<対象となる事例1>別需要地の再エネ等の電力融通

<対象となる事例2>タワーマンションでの非常時による電力融通

お問合せ先

最終更新日:2026年1月15日