差分計量の取扱い

23.差分計量が行えない場合は、どのような事例が考えられますか。

計量法第10条では、「取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない」とされており、計量値を求めたい対象に電力メーターを設置し直接計量をするのではなく、複数の電力メーターの計量値を差し引きし、取引又は証明における計量をする場合には、差分計量の特徴から、その方法によっては、差分計量による値の正確性に疑義が生じ、正確計量に努めていないと判断され、同条に基づく指導・勧告等の対象となる場合があります。

このため、差分計量を行えない場合としては、①差分計量に係る「正確計量の努力義務を果たすために必要な条件」等を満たさない場合や、②差分計量では「測りたいものが測れない」場合が挙げられ、以下の事例等が考えられます。

①差分計量に係る「正確計量の努力義務を果たすために必要な条件」等を満たさない場合

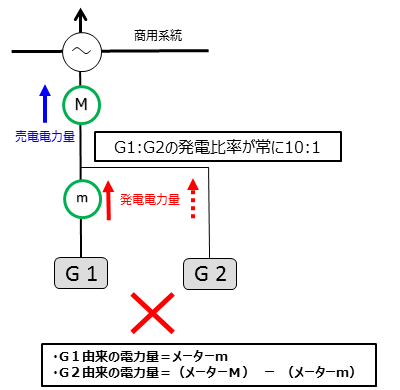

※図中の矢印の方向に流れる電流を正とした場合。

上記の図のように、電源G1とG2の発電比率が常に10:1など、「差し引かれる計量値(親メーターM)」に対して、「差分計量により求める値」の割合が常に20%を下回っている場合は(注1)、差分計量に係る「正確計量の努力義務を果たすために必要な条件」等を満たさないため、差分計量を行うことはできません。

また、検針タイミングが揃っていない場合も、差分計量に係る「正確計量の努力義務を果たすために必要な条件」等を満たさないため、差分計量を行うことはできません。

②差分計量では「測りたいものが測れない」場合

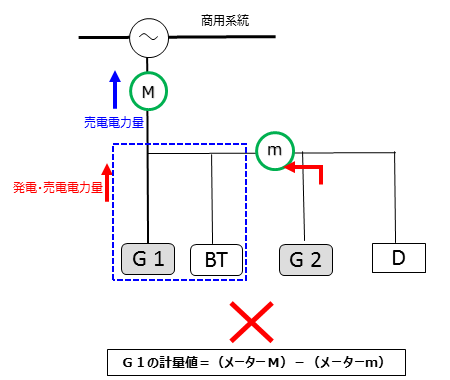

※図中の矢印の方向に流れる電流を正とした場合。

上記の図において、「差分計量により求める値」の範囲(上記図青点線内:受電地点の電力メーター(親メーター:M)とG2の発電地点に設置された電力メーター(子メーター:m)の間)に、G1の他に蓄電池等がある場合等には、G1からの発電量を把握することに、差分計量を使うことはできません(注2)。

(注1)スマートメーター(単独計器)同士を使用する差分計量の場合。

(注2)例えば、G1から商用系統への逆潮流量を把握したい場合であって、G1が発電している時に、BTから放電しない等の条件を満たす場合にあっては、G1からの商用系統への逆潮流量を把握することができます。

お問合せ先

最終更新日:2025年1月23日