差分計量の取扱い

18.一の発電場所に複数の電源が存在する場合において、系統連系される受電地点において設置されている電力メーター(親メーター:M)と、二つのうち一つの発電地点に設置されている電力メーター(子メーター:m)との差分値を用いてもう一方の発電地点の計量値として取引を行うための計量として扱うことは可能ですか。

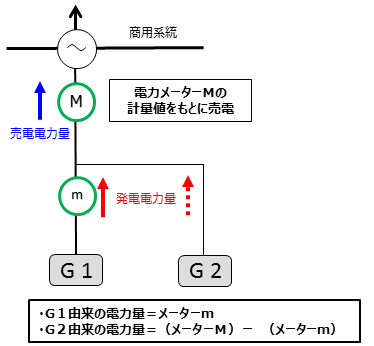

例えば受電地点での逆潮流量(Mの計量値)と、G1由来の電力量(mの計量値)との差分値を、G2由来の電力量として、取引を行うことは可能ですか。

※図中の矢印の方向に流れる電流を正とした場合。

計量法第10条では、「取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない」とされており、計量値を求めたい対象に電力メーターを設置し直接計量をするのではなく、複数の電力メーターの計量値を差し引きし、取引又は証明における計量をする場合には、差分計量の特徴から、その方法によっては、差分計量による値の正確性に疑義が生じ、正確計量に努めていないと判断され、同条に基づく指導・勧告等の対象となる場合があります。

他方、上記の図のように、受電地点での逆潮流量(Mの計量値)と、G1由来の電力量(mの計量値)との差分値を、G2由来の電力量として、取引を行う場合において、以下の条件を満たす場合には、計量法で求められる正確計量に係る努力義務を果たしており、適切に差分計量を実施できると考えられます。(注1)

<正確計量の努力義務を果たすために必要な条件>

①差分計量による誤差が特定計量器に求められる使用公差内となるよう努めること

・スマートメーター(※1)同士を使用する差分計量については、取引の精算期間等において(※2)、「差し引かれる計量値」に対して「差分計量により求める値」の割合が20%以上(※3)であることによりこれを満たしていると考えられます。なお、スマートメーター以外の計量器を使用する場合においては、同様の確認を行う等により、使用公差内となるように努めることが必要です。(※4)

・差分計量は、「差し引かれる計量値」に対する「差分計量により求める値」の割合によって、生じる誤差が変化することから、「差し引かれる計量値」に対して「差分計量により求める値」の割合が一時的に一定割合を下回る場合(誤差が大きくなる場合)については、例えば、通常の計量と比較して、取引の相手方が不利益とならないようなルールを定める必要があります。(※5)

②それぞれの計量器の検針タイミングを揃えていること

③それぞれの計量器の間に変圧器等電力消費設備を介さないことなど適正に差分計量を行える配線であること

<当事者間のトラブル発生を防ぐために必要な条件>

①差分計量を行うことについて当事者間で合意があり、契約・協定等で担保されること

②当事者がそれぞれの計量器の計量値を必要に応じて把握できるようにしておくこと

(※1)単独計器のスマートメーターを指す。変成器付スマートメーターを使用する場合は、同様の確認を行う等により、使用公差内となるように努めることが必要です。

(※2)負荷や発電量等は常に変動することが想定されることから、取引の精算期間等において条件を満たしていることが必要です。

(※3)複数発電設備の逆潮流量の測り分け:差分計量により求める発電設備の逆潮流量が系統への逆潮流量の20%以上であることが必要です。

(※4)第1回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会で整理された出力10kW未満の太陽光発電設備に係るケースについては、実証事業において差分計量の正確性が確認されたものであるため、引き続き差分計量による取引が可能であると考えられます。

(※5)計量法における商品量目制度Q&A集では、特定商品については、商品の特性等から計量の結果が常に真実の量になることは困難であるとして、消費者保護の観点も踏まえて、表示量が内容量を超えている場合(不足量)についてのみ量目公差(許容誤差の範囲)を定めており、内容量が表示量を超えている場合(過量)(需要家不利益 を被らない)については、量目公差を定めていません。なお、その場合であっても、計量法第10条の規定により、正確な計量に努めることが求められます。

(注1)電力メーターは、取引等における計量に使用される計量器であり、適正な計量の実施を確保するためにその構造及び器差に係る基準を定める必要があるものとして特定計量器として規定されています。また、適正な計量の実施を確保するため、電力量(kWh)の取引にあっては有効期限内の検定証印又は基準適合証印が付された特定計量器のみが使用できるものとされています。

お問合せ先

最終更新日:2025年1月23日