電気の計量制度について

3.計量器のソフトウェアの更新を行った場合は、再検定が必要ですか。

また、あらかじめ備えている機能の、装置固有パラメータの変更をした場合は、再検定が必要ですか。

計量法施行規則第4条では、計量機能に係るソフトウェアの更新は「改造」に当たるとされており、計量法第2条第5項では、「改造」は製造に当たるとされていることから、計量機能に係るソフトウェアのアップデート等を行った際は、「再検定」等の対応が必要です。

ただし、例えば、計量機能とは無関係な機能(通信機能等)に限って更新を行うことなどが、型式承認時に、ソフトウェアの書き換えによって計器の器差が影響されないこと並びに計量機能の性能及び構造が変更されないことにより型式の同一性が維持されることが確認されていれば、事後的に当該機能の範囲に限りソフトウェアを更新することは可能です。これは装置固有のパラメータについても同様であり、ソフトウェアの更新を伴わず、型式承認時からソフトウェアに搭載されている機能の範囲内で、有効とする機能(計測粒度などの装置固有パラメータ)を変更することは可能です。

電力量計の新JIS(2022年4月から適用開始となる電気計器に係る新たな技術基準)の規定においても、計測粒度に係る装置固有パラメータを変更できる型式として承認された計器は、当該パラメータの変更が可能であり、例えば30分値を15分、5分に変更する場合、装置固有パラメータの変更により計測粒度を変更することは可能とされています。

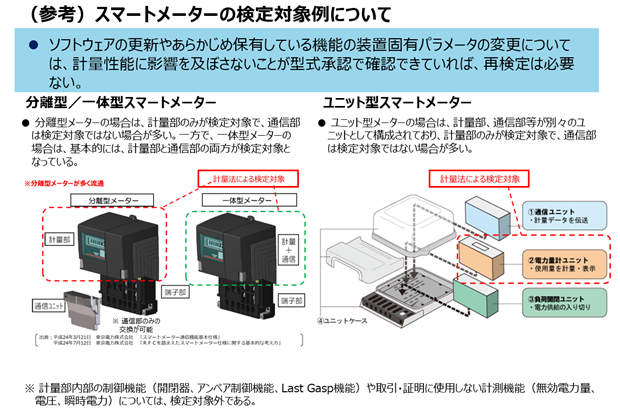

スマートメーターにおいても、上記の考えを適用することができるため、型式承認時に、ソフトウェアの書き換えによって計器の器差が影響されないこと並びに計量機能の性能及び構造が変更されないことにより型式の同一性が維持されることが確認されていれば、ソフトウェアの更新は可能であり、計測粒度などの装置固有パラメータの変更についても変更することは可能です。

〇JIS抜粋

JIS C 1271-2:2017(抜粋)

5.5.6 ソフトウェアの更新

ソフトウェアの更新が可能な計器のソフトウェアの更新は、5.5.6.1~5.5.6.5 に規定する要求事項に従って計器において実施しなければならない。

更新できるソフトウェアは、連携ソフトウェア及び法定計量に関連するソフトウェアのうち通信に係るソフトウェアだけとし、5.5.2 及び5.5.4 に規定する識別・分離がされていなければならない。計器に読み込まれるソフトウェアは、新規に型式承認されたソフトウェアである。更新後の検定は必要としない。この更新は通信インタフェースを通して特定のアクセス権によって適切な手段を確立して実施しなければならない。更新対象となるソフトウェアは、計器に直接又はネットワークを通して遠隔で読み込まなければならない。ソフトウェアの更新は、監査証跡に記録しなければならない。ソフトウェアの更新は、読込み、完全性のチェック、発信源のチェック(認証)、インストール、ロギング及び起動で構成される。

注記1 更新において通信の安全性を考慮することが望ましい。

注記2 更新は所有者及び使用者に情報提供され、更新に合意されていると想定している。

5.5.3.6 装置固有パラメータは、アクセス可能かどうかを分類し、可能なものは特別な動作モードによってだけ変更できるようにしなければならない。また、計器は監査証跡を備えるとともにその記録を表示できなければならない。アクセス可能かを分類しない場合、装置固有パラメータは全て変更できないものとする。

装置固有パラメータの変更をする場合、計器は計量を継続することが許されるが、その後の取引又は証明に影響を及ぼす装置固有パラメータの変更においては計量を停止しなければならない。

注記 装置固有パラメータの変更時における計量の継続又は停止は型式承認において決定される。

例 装置固有パラメータには、製造番号、調整値、時刻、カレンダー、時間帯数、乗率、合成変成比などがある。

お問合せ先

最終更新日:2025年1月23日