第1節 各部門における省エネルギーの強化

1.業務・家庭部門における省エネルギーの強化

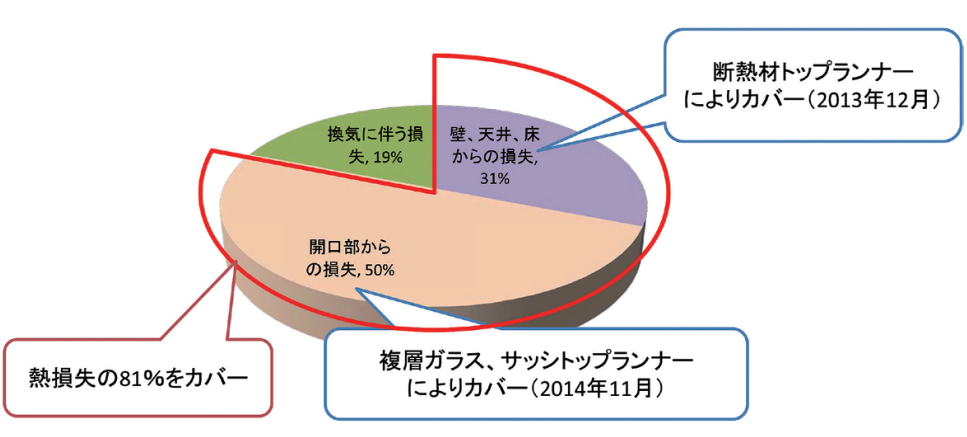

業務・家庭部門において高い省エネルギー効果が期待されるのは、建築物・住宅の省エネルギー化です。特に、熱の出入りが大きい開口部や壁等への高性能の窓や断熱材の導入は有効ですが、エネルギーを消費する機械器具を対象としたトップランナー制度においてはこれまで対象外でした。トップランナー制度は、1998年のエネルギーの使用の合理化に関する法律の改正により導入された制度で、家電や自動車等の製品を指定し、その時点で最も消費電力量や燃費水準等が優れた製品を参考に数値基準を定め、製造事業者及び輸入業者に対し、出荷する製品が目標年度までに当該基準を満たすことを求めるものです。

こうした省エネルギーの取組を建築物・住宅の分野でも推進すべく、住宅・ビルや他の機器等のエネルギーの消費効率の向上に資する製品を新たにトップランナー制度の対象に追加することとし、2013年、省エネ法を改正しました。これにより、建築材料がトップランナー制度の対象に加わり、2013年12月に断熱材、2014年11月に窓(サッシ、複層ガラス)の基準が示されたところです。

【第321-1-1】 住宅からの熱損失の割合

- ※

- 東京地域の標準的住宅の例

<具体的な主要施策>

(1) 省エネ法に基づくトップランナー制度による機器の効率改善【制度】

省エネ法に基づくトップランナー制度により、自動車や家電製品といったエネルギーを消費する機器を指定し、その時点で最も優れている機器の性能を勘案して省エネルギー基準を定め、製造事業者及び輸入事業者に対し、目標年度以降に当該基準を満たすことを求めることにより、機器の効率改善を促した結果、多くの機器において、基準の策定当初の見込みを上回る効率改善が達成されております。

(2) 省エネルギー機器に関する情報提供

家電製品やOA機器等について、消費者が省エネルギー機器を選択しやすくすることにより省エネルギー機器の普及を図ること及び機器の製造事業者等に対して一層の効率改善努力を促すことを目的として、ロゴマークを用いた情報提供方法である省エネルギーラベリング制度1及び国際エネルギースタープログラム制度2の普及啓発を行うとともに、2006年10月から施行している、小売事業者が製品の省エネルギー関連情報を表示するための統一省エネルギーラベルについての普及啓発を行いました。現在の統一省エネルギーラベルの対象品目は、テレビジョン受信機、エアコンディショナー、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座、蛍光灯器具(家庭用)の6品目です。

なお、これまで一般家庭等を対象にスマートメーターの導入効果に関する実証事業を行っており、電力使用量の「見える化」や電力ピーク時間帯に高い料金を設定する等のより柔軟な料金メニューを通じた、需要家の行動変化による省エネルギー・負荷平準化効果について検証を行いました(負荷平準化機器導入効果実証事業)。

(3) スマートマンション導入加速化推進事業【2012年度補正:130.5億円】

エネルギーマネジメントシステムの民生部門への普及を進めるため、マンション全体のエネルギー管理支援サービスを行う事業者(MEMS(マンション・エネルギー・マネジメント・システム)アグリゲータ)を通じて、MEMSの設置費用の一部を補助する事業を実施しました。

(4) 大規模HEMS情報基盤整備事業【2014年度当初:40.3億円】

家庭部門において、HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)から得られるデータを活用した効果・経済性の高い新しいエネルギーマネジメントを実現するため、2014年度は、1万4千世帯にHEMSを導入し、これをクラウド管理する情報基盤のシステムを構築しました。

今後、当該情報基盤を用いてエネルギーマネジメントを実施する中で、2015年度までに、データ処理やセキュリティ等の課題抽出、対処を通じた当該システムの標準化を進めるとともに、消費者の実際の声を反映したプライバシー上の対応策を検討し、消費者が安心できる電力利用データの利活用環境を整備していきます。

(5) HEMS活用によるCO2削減ポイント構築推進事業【2014年度当初:0.9億円】

家庭のエネルギー使用量を「見える化」し、家庭におけるより低炭素なライフスタイルへの転換を図ることを目的とし、HEMS設置世帯のデータを利活用してCO2削減ポイント等のインセンティブを設けるモデルの検証を行いました。

(6) スマートライフジャパン推進フォーラム

一般家庭においても、「無理な省エネ・節電」から、「創エネ」、「蓄エネ」、「省エネ」の組合わせにより賢くエネルギーを利用する「エネルギーマネジメント」へと、省エネ行動を進化させることが求められています。省エネ家電普及促進フォーラムの設立から5年が経過したことを受けて活動見直しが行われ、業界団体や企業関係者が一体となり、こうした取組を進めるための普及広報活動を行う新組織として2013年7月に「スマートライフジャパン推進フォーラム」が設立されました。2013年に引き続き、2014年においても、本フォーラムと連携し、省エネ家電の普及促進に取り組むとともに、エネルギーを効率的に、上手に利用する「スマートライフ」の実現のために、HEMSや蓄電池、太陽電池などの機器を組み合わせたエネルギーマネジメントの推進にも取り組みました。さらに、2014年においては、新たな取組として、エネルギー需要が増大する夏季及び冬季を中心に、節電・省エネキャンペーンなどを実施しました。

(7) 住宅・建築物の省エネルギー基準の適合義務化

我が国の民生部門(業務・家庭)のエネルギー消費量は、産業および運輸部門が減少しているなかで、1990から2013年までに約3割増加し、日本全体のエネルギー消費量の約3割を占めるに至っており、住宅・建築物における一層の省エネルギー化が求められています。

このため、2014年4月に閣議決定しましたエネルギー基本計画において、規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、2020年までに新築住宅・建築物の段階的な省エネ基準適合義務化を行うとしており、2014年10月には国土交通大臣から社会資本整備審議会に対し、「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について」諮問を行い、2015年1月に第一次答申がとりまとめられました。また、経済産業省においても2014年12月から2015年3月にかけて総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会にて関連する審議がなされました。2015年3月24日には住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずる「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律案」が閣議決定され、同日、国会に提出されました。

(8) 住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業【2014年度当初:76.0億円、2014年度補正:150.0億円】

建築物については、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の実現に向け、年間の一次エネルギー消費量を一定以上削減できる省エネルギー建築物に対し、その構成要素となる高性能設備機器や高性能建材等の導入支援を行いました。住宅については、高断熱性能、高性能設備と制御機構等を組み合わせて、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)を実現する建築主等へ支援を行いました。また、既存住宅等の改修に対し、一定の省エネルギー性能を満たす高性能な断熱材や窓等の導入支援を行いました。

(9) 低炭素価値向上にむけた社会システム構築支援基金のうち病院等へのコージェネレーションシステム緊急整備事業【2014年度当初:94.0億円の内数】

公共性が高い社会システムの省エネ・省CO2化対策の一つとして、病院又は福祉関係施設へガスコージェネレーション設備の導入を促進しました。

(10) 環境・ストック活用推進事業【2014年度当初:176.1億円】

住宅・建築物の省エネ対策を促進するため、先導的な省CO2技術を導入する住宅・建築物リーディングプロジェクト、中小工務店によるゼロ・エネルギー住宅の取組、住宅・建築物ストックの省エネ改修及び既存住宅の長寿命化等に対して支援を行いました。

(11)住宅に係る省エネルギー改修税制【税制】

既存住宅において一定の省エネルギー改修(高断熱窓への取替え等)を行った場合で、当該改修に要した費用が一定額以上のものについて、所得税の控除及び固定資産税の特例措置が講じられています。

(12) 優良住宅整備促進事業【2014年度当初:230.3億円の内数、2014年度補正:1,128.0億円の内数】

省エネルギー性に優れた住宅に対し、住宅金融支援機構の行う証券化支援事業の枠組みを活用し、金利の引下げを行うフラット35Sを実施しました。

(13) 住宅性能表示制度等の効果的運用【制度】

住宅の性能について消費者等の選択を支援するため、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、省エネルギー性能を含む住宅の性能を分かりやすく表示する「住宅性能表示制度」の普及に加え、建築物を室内等の環境品質・性能の向上と省エネルギー等の環境負荷の低減という両面から総合的に評価し、分かりやすく表示するシステムであるCASBEE(建築環境総合性能評価システム)の開発及びその普及を推進しました。

また、非住宅建築物の省エネルギー性能表示に特化した表示制度を推進しました。

(14) 低炭素住宅・建築物の認定【制度】

「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に定められている省エネルギー基準より高い省エネルギー性能を有し、低炭素化に資する措置等が一定以上講じられている低炭素認定建築物の普及促進を図りました。

(15) 低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業【2014年度当初:3.2億円】

各家庭で省エネ・省CO2化を促進するためには、ライフスタイルに応じた具体的なアドバイスが効果的であることがわかりました。

そこで、さらなる低炭素ライフスタイルへの転換を促進し、家庭部門からのCO2削減を実現することを目的に、「家庭エコ診断制度」の運営を開始し、民間企業や地域主体のネットワークを活用して、家庭における着実な省エネを推進しました。

(16) 超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発【2014年度当初:27.8億円】

今後情報処理量が急増すると予想されるサーバ等のIT機器の消費電力を大幅に削減するため、電気を光に変換する小型チップを開発し、光回路と電子回路を組み合わせてIT機器の省電力、高速、小型化が可能となる光エレクトロニクス技術開発を行いました。

(17) 革新的低消費電力型インタラクティブディスプレイプロジェクト【2014年度当初:11.4億円】

有機EL材料を用いたフレキシブルかつ超低消費電力化が可能なシートディスプレイの技術開発を行いました。

(18) クリーンデバイス多用途実装戦略事業【2014年度当初:8.5億円】

大きな省エネポテンシャルを有する革新的デバイスを多様な用途に活用すべく、標準化・共通化、信頼性・安全性担保の方針策定等の基盤整備を開始しました。これにより民間活力を引き出し、革新的デバイスを実装した新たな製品・サービスを創出することで省エネを促進します。

(19) 高効率ノンフロン型空調機器技術の開発【2014年度当初:2.8億円】

エアコン等の冷媒として使用されるハイドロフルオロカーボン(HFC)は地球温暖化係数(GWP)が二酸化炭素の数千倍と高いため、GWPを大幅に下げた冷媒を用いつつ、従来より省エネルギー化を図る空調システムの研究開発、冷媒の性能・安全性評価等を実施しました。

(20) HEMS等に係る標準化に関する取組【制度】

民生部門のエネルギーマネジメント等を普及拡大していくためには、発電所から家電機器までが一つのITネットワークで繋がり、相互に通信可能な環境が整うことが必要です。そのため、産学官の検討の場である「スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会」において、HEMSを中心とした家庭内機器の通信規格である「ECHONET Lite」の普及拡大に向けた取組等を推進しています。

2014年度は、HEMSと重点機器との相互接続性強化のための仕様書策定、「ECHONET Lite」対応製品の国際展開を見据えた海外への技術移転の推進、ディマンドリスポンス手法を定めた仕様書の改定等を実施しました。さらに、HEMSから得られる電力利用データの利活用を推進するため、同年度から開始した大規模HEMS情報基盤整備事業と連携し、当該基盤の標準化及びプライバシー上の対応策の検討を実施しました。

2.運輸部門における多様な省エネルギー対策の推進

運輸部門については、自動車に係るエネルギーの消費量がその大部分を占めており、その省エネルギー化が重要です。そのため、自動車単体での対策を進めるとともに、省エネルギーに資する環状道路等幹線道路ネットワークの強化や高度道路交通システム(ITS)の推進などの交通流対策等を含めた総合的取組を進めています。

<具体的な主要施策>

(1) 自動車の燃費基準【規制】

自動車燃費基準については、省エネ法に基づくトップランナー制度が導入された1999年に2010年度燃費基準を、2007年に2015年度燃費基準を策定する等、順次見直しを実施してきました。これらにより、ガソリン乗用車では2010年度に1995年度と比較して、約49%の改善が図られました。また、2006年には、世界初の重量車に対する燃費基準(2015年度基準)を策定しました。2013年には、更なる省エネルギーの推進等の観点から、乗用車の2020年度燃費基準を策定しました。加えて、2015年には、小型貨物自動車の2022年度燃費基準が取りまとめられ、これに基づき、今後、関連法令に基づく基準の改正を行う予定となっております。

(2) 自動車重量税・自動車取得税の減免措置【税制】

2009年度に導入したエコカー減税について、地球温暖化対策の推進、自動車産業の技術的優位性の確保・向上等の観点も踏まえ、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充しました(自動車重量税:2014年4月から2015年4月末まで、自動車取得税: 2014年4月から2015年3月末まで)。

(3) 自動車税の減免措置【税制】

2001年度に導入したグリーン化特例について、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車の普及及び更なる低公害化を進める等の観点を踏まえ、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車等の構造要件によって軽減されている対象にクリーンディーゼル自動車を加えるとともに、燃費基準の切り替え、軽減措置を拡充した上で、2年延長しました(2016年3月末まで)。

(4) クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金【2014年度当初:300.0億円、2014年度補正:100.0億円】

運輸分野における二酸化炭素の排出抑制や石油依存度の低減を図るため、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車、燃料電池自動車等を導入する者に対し従来車との価格差からランニングコスト差による回収分を差し引いた金額の一定割合(1/1、2/3、1/4)の補助を行いました。

(5) 中小トラック運送業者における低炭素化推進事業【2014年当初:29.6億円】

投資余力の少ない中小事業者が燃費性能の低い長期経年車を使用し続けている状況に鑑み、中小事業者のCO2排出削減対策として、燃費性能の高い環境対応車両への代替を促進するため、先進環境対応型ディーゼルトラックの導入に対する補助を行いました。

(6) クリーンディーゼルエンジン技術の高度化に関する研究開発【2014年度当初:5.0億円】

自動車の燃費向上及び排気ガス低減に向け、自動車産業のみならず、自動車産業以外の産業や大学等における研究成果を活用したクリーンディーゼルエンジン技術の高度化に関する研究開発に対して、補助を行いました。

(7) 交通需要マネジメントの推進

依然として厳しい道路交通渋滞を緩和し、道路交通の円滑化を図るため、バイパス・環状道路の整備や交差点の改良等の交通容量の拡大策等に加えて、既存ネットワークの最適利用を図るなど道路を賢く使う取組として、パークアンドライドの推進、情報提供の充実、相乗りの促進、時差通勤・通学、フレックスタイム制の導入等により、道路利用の仕方に工夫を求め、輸送効率の向上や交通量の時間的・空間的平準化を図る交通需要マネジメント(TDM)を推進しました。

(8)高度道路交通システム(ITS)の推進

渋滞、交通事故、環境悪化等道路交通問題の解決を図る高度道路交通システム(ITS)を推進するとともに、そのための基盤技術研究開発の促進を図りました。

(9) グリーン自動車技術調査研究事業【2014年度当初:1.2億円】

燃費改善や交通渋滞の緩和等に貢献する隊列走行技術等の自動走行システムについて、実用化に向けた社会受容性の調査や、自動走行システムの発展に向けた事業可能性等の調査を実施しました。

(10) 道路交通情報提供事業の推進

交通管制システム等で収集した道路交通情報を積極的に提供するほか、民間事業者が行う道路交通情報提供サービスの多様化・高度化を支援することにより、渋滞緩和及び環境負荷低減を図りました。

(11) 違法駐車対策の推進【規制】【制度】

都市における円滑な交通流を阻害している違法駐車を防止し排除するため、駐車規制の見直し、地域の実態に応じた取締り活動ガイドラインによる取締りの推進、違法駐車抑止システム及び駐車誘導システムの運用等のハード・ソフト一体となった駐車対策を推進しました。

(12) 路上工事の縮減

電気・通信・上下水道等のライフラインをまとめて収容し、道路の掘り返しを抜本的に縮減する共同溝整備を推進するとともに、複数の占用企業者等が工事実施時期を合わせて施工する共同施工の実施等、効率的な道路工事を推進しました。また、年末年始・年度末、観光シーズン及び地域の行事等の工事抑制を実施するなど、地方公共団体や占用企業者等とともに、地域の道路利用を踏まえたきめ細やかな路上工事対策を実施しました。

(13) 交通安全施設等の整備【2014年度当初:189.4億円】

交通管制システム及び信号機の高度化等を推進し、交差点における発進・停止回数を減少させること等により道路交通の円滑化等を図るとともに、消費電力が電球式の約6分の1以下であるLED式信号機の整備を推進しました。

(14) 道路施設の省エネルギー化

道路照明灯の新設及び既設の高圧ナトリウム灯等の更新に当たり、省エネルギー対策や環境負荷の低減に資するLED道路照明灯の整備を実施しました。

(15) モーダルシフト、物流の効率化等

鉄道・内航海運等のエネルギー消費効率にすぐれた輸送機関の活用を進めるため、関係事業者・国土交通省等により、幹線輸送の低炭素化に資するモーダルシフトに必要な設備導入経費の一部補助、貨物輸送における環境にやさしい鉄道・海運の利用促進を図ることを目的とした「エコレールマーク」・「エコシップマーク」の普及・促進等、鉄道や内航海運の利便性向上のための施策を推進することによりモーダルシフトを推進しました。併せて、「モーダルシフト等推進事業」において、荷主企業と物流事業者が協力して行う事業への支援を実施するとともに、「グリーン物流パートナーシップ会議」において、荷主企業と物流事業者の連携による環境負荷低減に資する優れた取組を行った事業者に対して経済産業大臣表彰、商務流通保安審議官表彰、国土交通省物流審議官表彰等を授与しました。

また、物流の効率化に資するよう、トラックの大型化・トレーラー化によるトラック輸送の効率化、国際物流に対応した道路ネットワークの整備、港湾空間における省エネルギー化の取組や港湾のターミナル施設の整備、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」による支援等を進めることを通じて、効率的な物流体系の構築を推進しました。

(16) 低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援基金のうち、物流の低炭素化促進事業【2014年度当初:94.0億円の内数】

地域の低炭素化に貢献する物流システムを構築するため、共同輸配送を実現するために要する設備導入経費や、物流設備の省エネ化・物流業務の効率化の一体的実施に必要な設備導入経費、大型CNGトラック購入費やCNG充填施設の整備費、モーダルシフトに必要な設備導入経費の一部補助を行い、地域内輸送、幹線輸送、物流拠点の各段階におけるCO2抑制に資する効果的な対策を総合的に支援しました。

(17) エネルギー起源CO2排出削減技術評価・検証事業のうち、物流の低炭素化促進事業【2014年度当初:40億円の内数】

物流の低炭素化を効果的・効率的に促進するため、輸出入コンテナ貨物の鉄道輸送促進に向けた課題や対応策の検討を行うとともに、異業種共同配送の促進に向けたマッチングの仕組みの検討や、低温物流分野でのモーダルシフトの推進に資する新方式の鉄道用冷蔵コンテナの整備・運用に関する実証実験を行いました。

(18) 次世代物流システム構築事業費補助金【2014年度当初:2.8億円】

従前の施策だけでは十分に省エネ対策を図ることができない運輸分野について、荷主と連携して行う環境負荷低減及び物流効率化のための先行事業を行いました。

(19) 鉄道分野の更なる環境性能向上に資する取組

鉄道分野における更なる省エネ・省電力化・低炭素化の取組を推進するため、節電、省エネ効果が期待される次世代ハイブリッド車両等の技術開発を推進するとともに、「エコレールラインプロジェクト」等により、エネルギー効率の良い車両の導入、鉄道駅や運転司令所等に対する再生可能エネルギーや省エネルギー設備の導入等、省電力化、低炭素化について計画的に取り組む鉄道事業者を支援しました。

(20) 鉄道技術開発費補助事業【2014年度当初:5.6億円】

節電、省エネ効果が期待される次世代ハイブリッド車両の開発といった鉄道分野の安全対策、環境対策等に係る技術開発に要する費用の一部を補助しました。

(21) エネルギー起源CO2排出削減技術評価・検証事業のうちエコレールラインプロジェクト事業【2014年度当初:40.0億円の内数】

地下鉄を中心に採用されている交通システムであるリニアメトロのさらなる省エネ化のための技術の効果検証を行いました。

(22) 低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援基金のうちエコレールラインプロジェクト事業【2014年度当初:94.0億円の内数】

駅や運転司令所等の施設に対する再生可能エネルギー発電施設等の導入、車両等の設備の省エネ化を推進する鉄・軌道事業者等に対し、補助を行いました。

(23) 公共交通機関の利用促進

鉄道・バス等公共交通機関については、混雑緩和、輸送力増強、速達性の向上等を図ることが重要な課題として、鉄道については、三大都市圏において、混雑緩和や速達性向上のための都市鉄道新線や複々線化等の整備を推進しました。また、貨物線の旅客線化等の既存ストックの高度利用を推進するとともに、乗継円滑化等に対する支援措置を講じることによる利用者利便の向上施策を講じました。

一方、バスについては、公共車両優先システム(PTPS)の整備、バス専用・優先レーンの設定等により、定時運行の確保を図るとともに、バスロケーションシステムの整備等に対する支援措置を講じることによる利用者利便の向上施策を講じました。また、事業所単位でのエコ通勤の取組支援として、エコ通勤優良事業所認証制度により655事業所を認証・登録(2015年3月末現在登録数)し、マイカーから公共交通等への利用転換の促進を図りました。

さらに、マイカーからCO2排出量の少ない公共交通へのシフトを促進することを目的とした計画の策定及び当該計画の具体化のために必要となる事業に対し、補助を実施しました。

(24) エコドライブの普及・推進

警察庁、経済産業省、国土交通省及び環境省で構成する「エコドライブ普及連絡会」において、行楽シーズンであり自動車に乗る機会が多くなる11月を「エコドライブ推進月間」とし、シンポジウムの開催や全国各地でのイベント等を連携して推進し、積極的な広報を行いました。併せて、当該連絡会が策定した「エコドライブ10のすすめ」の普及・推進に努めました。

(25) 省エネルギー型ロジスティクス等推進事業費補助金【2014年度当初:50.1億円】

荷主・運輸部門の省エネを推進するため、トラック運送事業者等によるエコドライブの効果を実証する事業やタクシー事業者による最適配車システムの実証事業、海運事業者等による革新的な省エネルギー型海上輸送システムの実証事業等に係る費用の一部を補助しました。また、自動車の省エネ性能の維持を図るため、整備事業者によるスキャンツールの購入費用の一部を補助しました。

(26) 省エネ法に基づく運輸分野の省エネルギー措置について【規制】

2005年に改正した省エネ法において、一定規模以上の輸送事業者及び荷主に対し省エネルギー計画の策定、エネルギー使用状況の報告を義務付ける等、運輸分野における対策を導入しました。2014年度においても、引き続き省エネ法に関する周知徹底等、事業者の省エネルギー取組の推進を行うとともに、省エネ法に基づく事業者からの定期報告書の内容から、省エネルギーの取組が不十分であると判断された事業者に対して、エネルギー管理の徹底を図るべく、省エネ法に基づく指導を実施する等の措置を行いました。

(27) 革新型蓄電池先端科学基礎研究事業【2014年度当初:31.6億円】

既存の蓄電池の性能向上及び革新型蓄電池の実現に向けた基礎技術の確立を目指し、蓄電池の充放電における材料挙動解析の研究開発等を実施しました。

(28) リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発【2014年度当初:25.0億円】

電気自動車等の動力であるリチウムイオン電池の性能を理論限界まで追求するためのトップランナー型の技術開発や、用途拡大による量産効果を狙い国際競争力の強化につなげるため自動車以外のアプリケーションに対応するリチウムイオン電池の開発を行いました。

3.産業部門等における省エネルギーの加速

1970年代の石油危機以降、エネルギー消費原単位を約4割改善し、既に高い省エネルギーを達成しています。近年においても、産業部門においては、こうした省エネルギーの取組を継続しているところです。このように既に高い省エネルギーを達成している産業部門において、省エネルギーをさらに進めるためには、省エネルギー効果の高い設備への更新を進める必要があります。

そのため、省エネルギー設備投資に対する支援に加え、製造プロセスの改善等を含む省エネルギー改修に対する支援など多様な施策を用意することで、企業自ら最善の省エネルギー対策を進めていく環境を整備しています。

さらに、業種横断的に、大幅な省エネルギーを実現する革新的な技術の開発を促進しています。加えて、スマートなエネルギー使用の取組を促すため、BEMS(ビルエネルギー管理システム)などのエネルギーマネジメントシステム設備の導入を促すとともに、エネルギーマネジメントの手順を定めたISO50001の認証取得を促進し、省エネルギー対策の情報提供等を実施しています。

<具体的な主要施策>

(1) 国際規格ISO50001(エネルギーマネジメントシステム)に関する取組

エネルギーコストの上昇や環境問題への意識の高まりから、世界各国がエネルギー管理の重要性に注目しています。2011年6月、国際標準化機構(ISO)において、国際規格ISO50001(エネルギーマネジメントシステム)が発行されました。ISO50001とは、各組織がエネルギー効率の継続的向上等を達成するために必要なエネルギーマネジメントの体系(EnMS)について規定したものです(第321-3-1)。規格の策定にあたっては、省エネ法に基づくエネルギー管理を行ってきた我が国の知見を積極的に反映することができたため、ISO50001は省エネ法と概ね整合性がとれた形となりました。

我が国の企業がISO50001の認証を取得するメリットとして、適切な“Plan-Do-Check-Act”(PDCA)プロセスで着実にエネルギー管理を行うことができる点や、国内外でビジネスチャンスを広げることができる点等があるため、同規格を普及・啓発するための取組を行いました。

【第321-3-1】ISO50001の概念図

(2) エネルギー使用合理化特定設備等導入促進事業費補助金【2014年度当初:24.0億円】

省エネルギー設備の導入やトップランナー機器の設置を行う事業者が民間金融機関等から融資を受ける際に低利とするため、利子補給金を交付しました。

(3) 次世代型熱利用設備導入緊急対策事業【2012年度予備費:155.0億円】

コスト面の課題により導入が進んでいなかった、300℃以下の未利用・低温廃熱の回収・有効利用設備の価格低減を加速化するため、高効率・革新的な熱利用設備を設置する事業者に対して費用の一部を補助する支援を行いました。

(4) 省エネルギー対策導入促進事業【2014年度当初:5.5億円】

省エネルギーに関する人材、技術及び資金が十分でない中堅・中小企業に対し、省エネルギー技術の導入可能性に関する診断事業等を行いました。また、地方公共団体等が参加費無料で開催する省エネ等に関する説明会やセミナー等に、省エネルギー及び節電の専門家を無料で派遣しました。さらに、診断事例については専用ホームページ(shindan-net.jp)の掲載及び各種イベントにおけるパネルや動画等を用いた紹介等、積極的な情報提供を行いました。これにより、中堅・中小企業における省エネルギーを促進しました。

(5) 環境配慮型建設機械の普及

建設機械については、製品のライフサイクル全体のエネルギー消費量のうち90%程度が使用時に消費されることから、「エネルギー基本計画(2010年6月)」では、ハイブリッド建機等について、2030年において全建設機械の販売に占める割合を4割とすることとの目標が掲げられました。関係省庁が連携し、2011年度から引き続き2014年度もハイブリッド建機の導入に対する補助事業や、低利融資を実施しました。

(6) 環境調和型製鉄プロセス技術開発【2014年度当初:50.8億円】

我が国の鉄鋼業は、排熱回収利用等の主要な省エネルギー設備を既に導入しており、製鉄プロセスにおけるエネルギー効率が世界最高水準であると同時にエネルギーの削減ポテンシャルが少ない状況です。他方で、高炉法による製鉄プロセスでは鉄鉱石を石炭コークスで還元するため、多量の二酸化炭素排出は避けられません。二酸化炭素排出量の約3割を削減することを目指して、①コークス製造時に発生する高温の副生ガスに含まれる水素を増幅し、コークスの一部代替に当該水素を用いて鉄鉱石を還元する技術、②二酸化炭素濃度が高い高炉ガスから二酸化炭素を分離するため、製鉄所内の未利用低温排熱を利用した新たな二酸化炭素分離・回収技術の開発等を行いました(第321-3-2)。

【第321-3-2】環境調和型製鉄プロセスのイメージ図

(7) 革新的セメント製造プロセス基盤技術開発【2014年度当初:1.2億円】

我が国は、セメント製造における世界最高水準の省エネ技術を有しており、既存技術による省エネ対策はほぼ限界に達しています。

このため、エネルギー多消費産業の一つであるセメント産業の一層の省エネ・低炭素化を図ることを目的とした新たな製造プロセスの開発を行っています。

具体的には、セメント製造プロセスで最もエネルギーを消費するクリンカ(セメントの中間製品)の焼成工程において、焼成温度低下等を可能とする革新的な製造プロセスの確立を目指し、それに必要となる基盤技術の研究開発に取り組みました。