第2章 徹底した省エネルギー社会の実現と、スマートで柔軟な消費活動の実現

我が国は1970年代の石油危機以降、官民の努力によりエネルギー効率を約4割改善し、世界的にも大きくリードしています。例えば、石油危機を契機として1979年に制定されたエネルギーの使用の合理化に関する法律では、産業、業務、運輸の各部門の事業者に対し、毎年度、省エネルギー対策の取組状況やエネルギー消費効率の改善状況を政府に報告させることを義務付けており、省エネルギーの取組を自律的に促す枠組みを構築しています。また、業務・家庭部門においては、エネルギー消費機器を対象とするトップランナー制度が規定されており、各機器の製造事業者等に対してエネルギー消費効率の向上を促す体系を実現しています。こうした省エネルギーの取組を、部門ごとに効果的な方法によってさらに加速していくことで、より合理的なエネルギー需給構造の実現と、温室効果ガスの排出抑制を同時に進めていくことが重要です。そのため、部門ごとの省エネルギーの取組を一層加速すべく、目標となり得る指標を速やかに策定します。

また、エネルギーの使用の合理化に関する法律が改正され、2014年4月から需要サイドにおける電力需要のピーク対策に資する取組を評価する措置が講じられるようになったところであり、今後、電力需要のピークを抑制する事業者の取組を通じて、電力需要の平準化が進んでいくものと考えられます。さらに、電力消費の一層の効率化が期待される次世代パワーエレクトロニクス機器を始めとした技術革新の進展により、より効率的なエネルギー利用や、各エネルギー源の利用用途の拡大が可能となります。加えて、電力システム改革等の構造改革によって、供給量だけでなく需要量を管理することを含め、様々な主体がエネルギー需給構造に参入することで、今後、エネルギーの利用に関して多様な選択肢が需要家に対して示される環境が整っていくことになります。

多様な選択肢が提供される市場では、需要家が合理的な判断に基づいて自由に選択する消費活動を通じて、供給構造やエネルギー源の構成に変動を生じさせると考えられます。

こうした新たなエネルギー需給構造の構築を加速していくための取組を強化していくことが必要です。

<具体的な主要施策>

1. 省エネ法に基づくエネルギー管理の徹底【制度】

省エネ法に基づき指定された特定事業者等から提出された定期報告書並びに省エネ法に基づく第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等及び特定事業者等の本社機能を有する事務所を対象とした現地調査により、工場等判断基準の遵守状況等を確認しました。確認の結果、省エネルギーの取組が不十分であると判断された事業者に対して、エネルギー管理の徹底を図るべく、省エネ法に基づく指導を実施する等の措置を行いました。

2. エネルギー使用合理化等事業者支援事業【2014年度当初:410.0億円】

工場・事業場等において、省エネルギー効果や電力ピーク対策効果が高く、費用対効果が優れた先端的な設備等の導入を促進するため、これらを導入する事業者に対して費用の一部を補助する支援を行いました。

3. 地域工場・中小企業等省エネルギー設備導入促進事業【2014年度補正:929.5億円】

エネルギーコストの高止まりに苦しむ地域の工場・事務所・店舗等における、最新モデルの省エネルギー機器等の導入費用や既存設備の更新・改修費用の一部を補助する支援を行いました。

4. 自主行動計画の推進・強化【制度】

産業界の地球温暖化対策の中心的な取組である自主行動計画について、2012年度までの成果を総括し、2014年7月に地球温暖化対策推進本部においてとりまとめられた「京都議定書目標達成計画の進捗状況」において「これまで十分に高い成果を上げている」と評価しました。また、2013年度以降の新たな計画である「低炭素社会実行計画」の2013年度実績について、審議会による厳格な評価・検証を実施するとともに、一部の省庁において、審議会開催前の事前質問プロセスの導入や開示情報の増強などの改善を行いました。さらに、各産業の計画や実績データ等の情報を集約したポータルサイトを日英両語で開設し、国内外への情報発信を強化するとともに、2014年9月には欧米の著名な研究者や在京の21 ヶ国の外交団を招いた国際シンポジウムを東京で開催し、自主的取組が地球温暖化対策として重要な役割を果たす政策手法であるという認識を共有しました。さらに、2020年以降の我が国の約束草案の決定に先立って、2014年7月に経団連が2030年を目標年限とする低炭素社会実行計画の策定を宣言し、政府としても各業界の計画策定を慫慂してきました。2014年度末までに69業種が計画を策定しています。

5. 戦略的省エネルギー技術革新プログラム【2014年度当初:93.0億円】

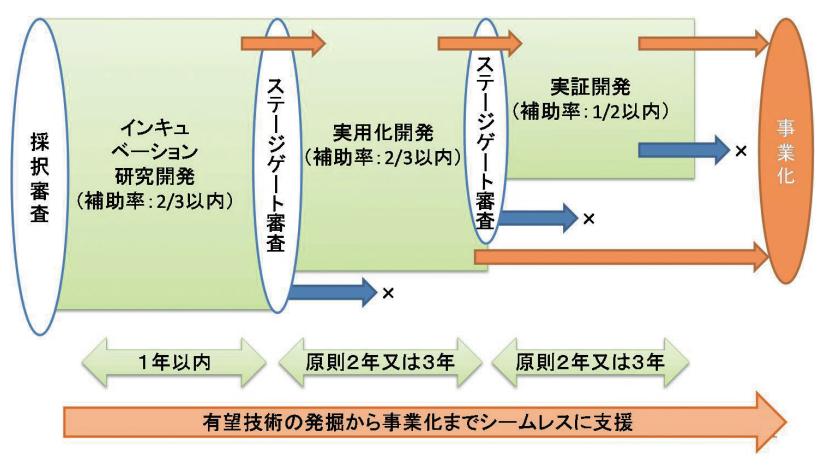

開発リスクの高い革新的な省エネルギー技術について、シーズ発掘から事業化まで一貫して支援を行う提案公募型研究開発事業を実施しました。2014年度においては、「省エネルギー技術戦略2011」に掲げる重要技術を軸に、インキュベーション11件、実用化32件、実証7件の計50件を新規採択しました。

【第320-1-1】 戦略的省エネルギー技術革新プログラムのイメージ図

6. 革新的新構造材料等技術開発【2014年度当初:48.0億円】

部素材・製品メーカー、大学等が連携し、軽量化が求められている自動車等の輸送機器への適用を軸に、強度、延性性等の複数の機能を同時に向上するチタン材、アルミニウム材、マグネシウム材、炭素繊維複合材料、革新鋼板等の高性能材料の開発、それらの異種材料の接合技術の開発等を行いました。

7. 次世代パワーエレクトロニクス技術開発プロジェクト【2014年度当初:45.0億円】

高電圧が必要な電子機器に用いられる高効率インバータなどの実現に向けて、シリコンに比べて、耐熱、耐圧性が高いSiC(シリコンカーバイド)を用いて、大幅な省エネ(電力損失1/100以下)のパワー半導体及び周辺部材の開発等を行いました。

また、SiCパワー半導体を鉄道や自動車などのインバータに活用するための応用開発等を新たに開始しました。

8. 省エネルギーに関する情報提供【2014年度当初:3.5億円の内数】

省エネルギーの推進主体となる国民各層に対し、夏季及び冬季を中心に、積極的な省エネを実践していただくための各種メディアを活用したきめ細かなキャンペーンなどを実施しました。

9. グリーン購入・調達及び環境配慮契約の推進【制度】

国等における省エネルギー機器・設備を始めとした環境物品等の率先的な調達は、その初期需要創出や市場拡大に寄与するとともに、我が国全体での当該物品等の普及に資するものとして意義があり、国及び独立行政法人等は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)及び「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(環境配慮契約法)を踏まえ、照明や空調設備等の物品等を調達する際には、率先して省エネルギー機器・設備を導入するとともに、電力の供給を受ける契約等において環境配慮契約の推進に取り組みました。また、2014年度は、グリーン購入法においてOA機器、家電製品、照明等の特定調達物品に係る判断の基準等の見直しを行いました。

10. グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業【2014年度当初:6.2億円】

J-クレジット制度の制度運営及び同制度を活用する中小企業等に対し、申請書の作成支援等を実施するとともに、同制度におけるクレジット需要を開拓するため、各種制度との連携を図りつつ、クレジット活用推進事業を行いました。

11. 低炭素型の地域づくりの推進

都道府県、指定都市、中核市及び特例市(指定都市等)については、2008年の地球温暖化対策推進法の改正により、地方公共団体実行計画において、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画を定めるものとされました。計画策定を推進するため、政府においては、土地利用・交通、地区・街区に関する都市・地域の低炭素化手法の検討を行うとともに、計画策定を推進するための研修会や説明会を行いました。また、2014年度からはグリーンプラン・パートナーシップ事業により、更なる計画策定の推進と計画に位置づけられた事業の実施支援による計画の内容充実を図ることとしました。

さらに、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与するため、都市機能の集約や、それと連携した公共交通の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じる「都市の低炭素化の促進に関する法律」が2012年12月に施行されたところであり、同法に基づく市町村による低炭素まちづくり計画の作成や各種の事業、取組に対して、財政措置等を通じ、低炭素まちづくりの実現に向けた総合的な支援を行いました。

加えて、低炭素型の地域づくりを推進するため、先進技術の地域での適用に関する技術実証や、グリーンニューディール基金等により、公共交通の低炭素化、未利用エネルギーや自然資本の活用、先進的技術の導入を計画的・集中的に実施する地域の取組を支援しました。

12. 地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例(地球温暖化対策のための税)

我が国で排出される温室効果ガスの約9割は、エネルギー利用に由来する二酸化炭素(エネルギー起源CO2)となっており、今後温室効果ガスを抜本的に削減するためには、中長期的にエネルギー起源CO2の排出抑制対策を強化していくことが不可欠です。

また、原子力への依存度低減を図る中で、省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの拡大など、エネルギー起源CO2排出抑制対策の更なる推進は、震災以前よりも一層重要となってきています。

このような背景を踏まえ、税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギー起源CO2排出抑制のための諸施策を実施していく観点から、「地球温暖化対策のための税」として、石油石炭税の特例措置を講じています。