6.GX実現に向けたイノベーション

GX(グリーントランスフォーメーション)

GX(グリーントランスフォーメーション)とは何ですか?

エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素(温室効果ガスの排出削減)の同時実現に向けた社会変革の取組のことを言います。

脱炭素化のためのイノベーションには、どのようなものがありますか?

ペロブスカイト太陽電池や浮体式洋上風力といった次世代の再生可能エネルギー技術や、非化石転換に必要となる水素等の次世代エネルギー技術、CCUS/カーボンリサイクルなどのCO₂の回収・有効利用・貯留技術などがあります。

次世代の再生可能エネルギー

ペロブスカイト太陽電池

ペロブスカイト結晶構造を有する発電層を用いるため、軽量で柔軟なことから、ビルの壁面などへの設置拡大が期待できます。また、主要な原料であるヨウ素は、日本が世界第2位の産出量(シェア30%)であり、サプライチェーン構築を通じ、エネルギーの安定供給にも資することが期待されます。

ペロブスカイト太陽電池

出典:積水化学工業(株)

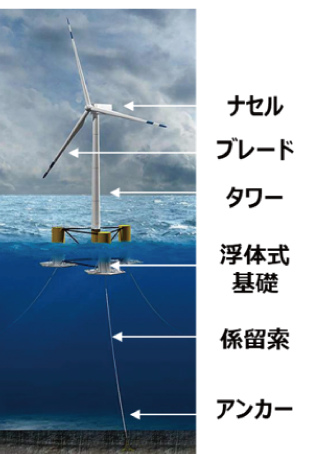

浮体式洋上風力

風車の基礎が海底に固定されている着床式洋上風力とは異なり、基礎が洋上に浮いた状態で発電します。基礎を海底に直接固定する必要がないため、水深の深い海域でも設置が可能になります。

浮体式洋上風力発電設備のイメージ

出典:NREL Floats New Offshore Wind Cost Optimization Vision

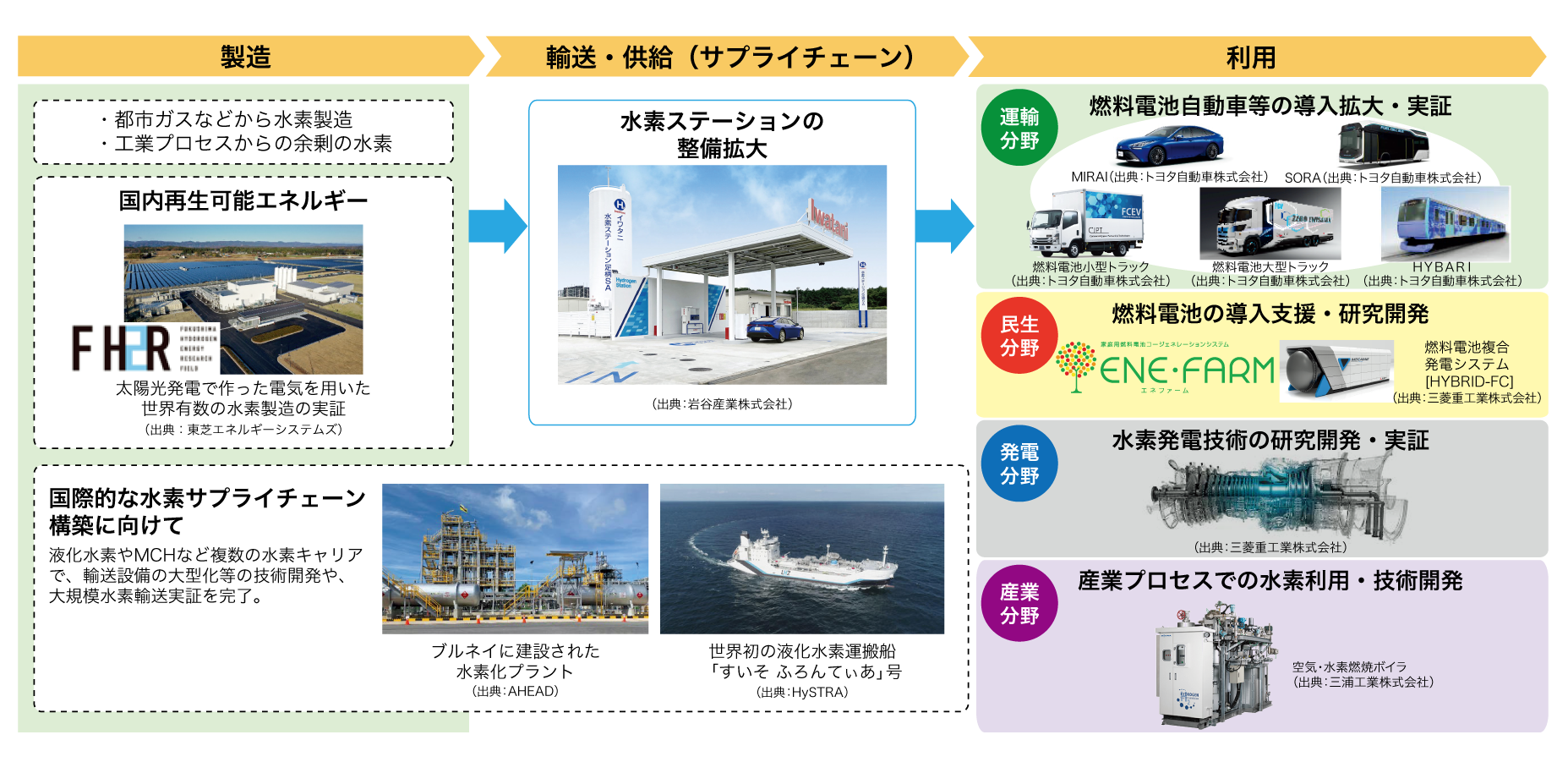

水素等の次世代エネルギー

水素社会の実現に向けた取組

水素の大規模な供給、国際的な水素取引も見据えたサプライチェーン構築、燃料電池自動車や家庭用燃料電池の導入をはじめ様々な分野における利活用を推進しています。

アンモニアの社会実装に向けた取組

アンモニアは、水素キャリアとしても活用でき、水素と比べ、既存インフラを活用することで、安価に製造・利用できます。燃料としてのアンモニアは燃焼速度が石炭に近く、石炭火力発電の混焼の燃料や、国際海運の船舶用燃料としても注目されています。発電については、現在はアンモニアを20%混焼した際にも、安定した燃焼とNOx(窒素酸化物)排出量を抑制することに成功しており、今後は高混焼・専焼化に向けた技術開発を進めていきます。

大規模混焼発電の実機実証(JERA碧南火力発電所)

出典:JERA

アンモニア燃料外航船(イメージ)

出典:日本郵船

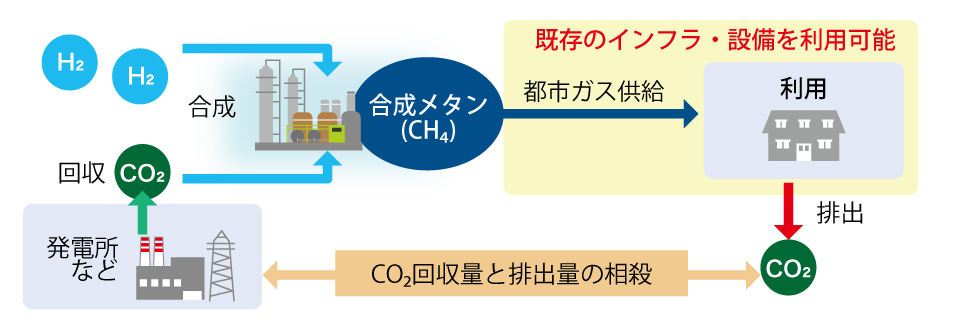

合成メタン(e-methane)

水素(H₂)と二酸化炭素(CO₂)を合成して製造される合成メタンは、既存のインフラ等を利用できるため、都市ガスの円滑な脱炭素化に寄与すると期待されています。合成メタンの利用によって排出されるCO₂と回収されたCO₂が相殺されることで、大気中のCO₂は増加しません。

出典:日本ガス協会 カーボンニュートラルチャレンジ 2050 アクションプランを一部修正

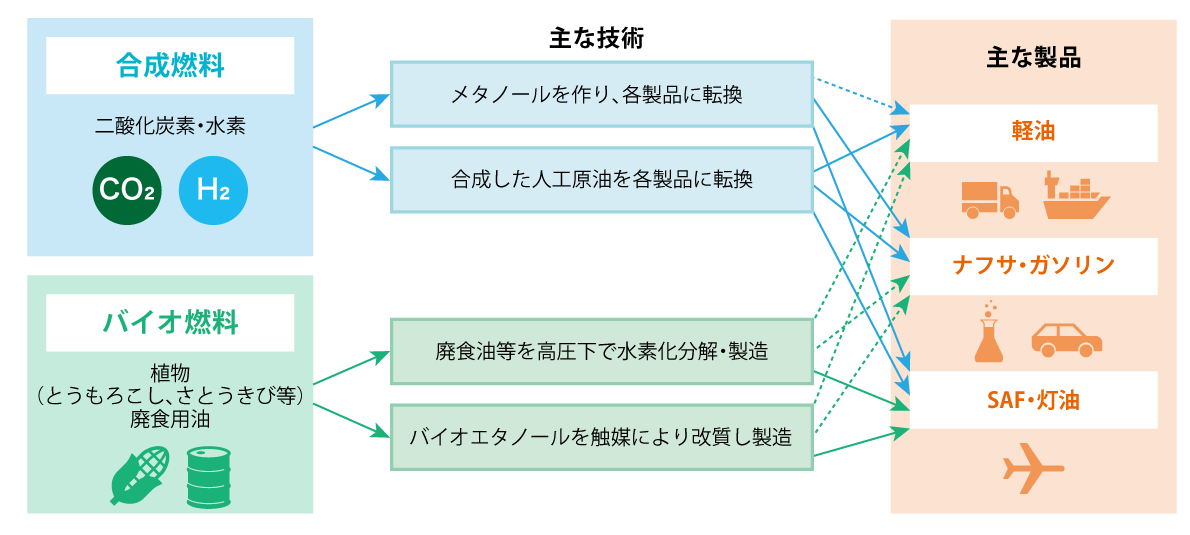

合成燃料(e-fuel)

同じくH₂とCO₂を合成して製造される合成燃料も、既存のインフラ等を活用できる、化石燃料と同等の高いエネルギー密度を有する等のメリットがあります。自動車(e-ガソリン、e-ディーゼル)、船舶(e-メタノール)、航空(e-SAF)等での活用が期待されています。

バイオ燃料

植物、廃食油や廃棄物から製造されるバイオ燃料は、原料の植物等が、成長過程で大気中のCO₂を吸収するため、低炭素な燃料です。

合成燃料(e-fuel)、バイオ燃料(SAF)の製造プロセス

CO₂の回収・有効利用・貯留技術

CCUSは、鉄、セメント、化学、石油精製等の脱炭素化が難しい分野や発電所等で発生したCO₂を地中貯留・有効活用することで、電化や水素等を活用した非化石転換では脱炭素化が難しい分野において脱炭素化を実現することができる技術です。

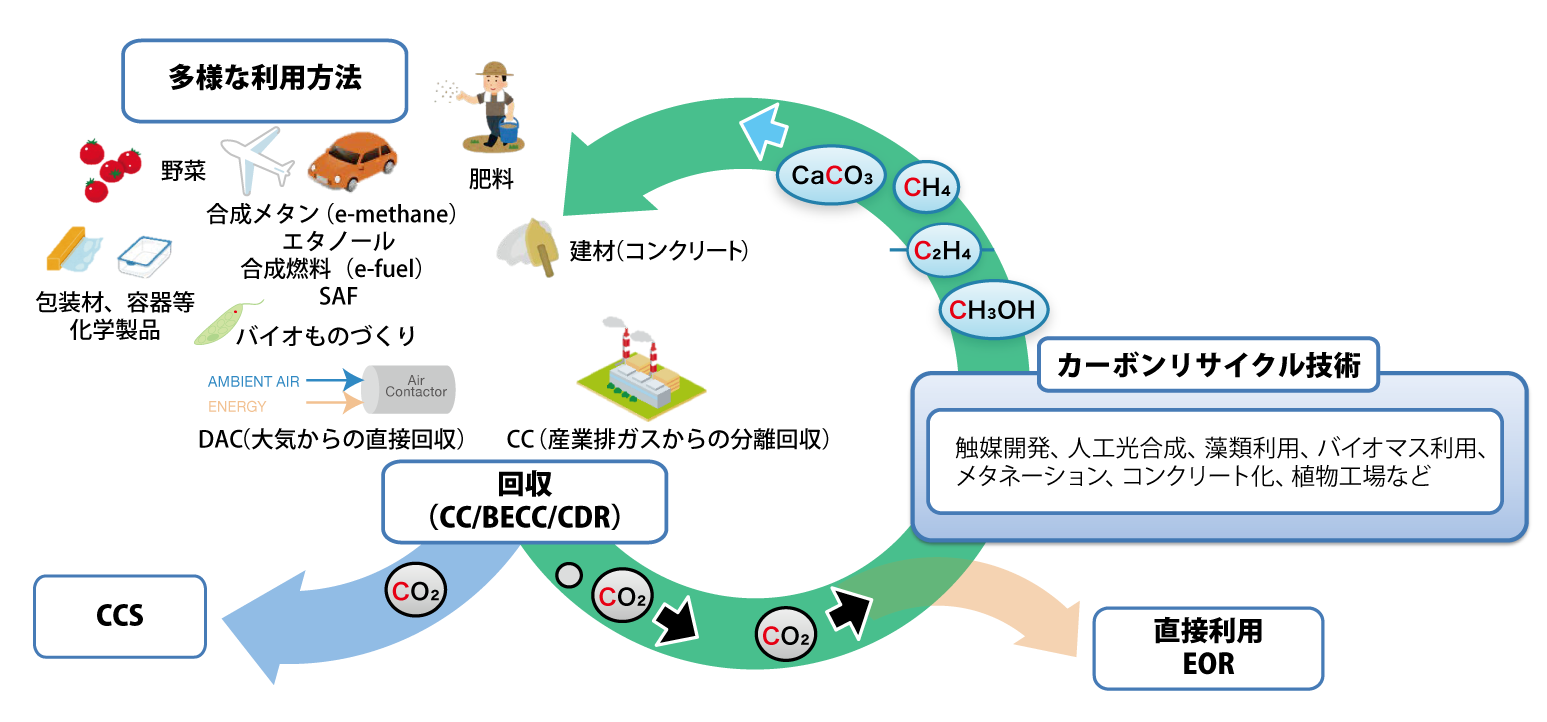

CCU/カーボンリサイクル

CCUの中でもカーボンリサイクルは、CO₂を資源として捉え、鉱物化や人工光合成等により素材や燃料等へ再利用することでCO₂排出抑制が可能となる技術で、技術開発・社会実装、国際展開、CO₂サプライチェーン構築を推進していきます。

CCUS:Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage(二酸化炭素回収・貯留・有効利用)

CCU:Carbon dioxide Capture and Utilization(二酸化炭素回収・有効利用)

CCS:Carbon dioxide Capture and Storage(二酸化炭素回収・貯留)

EOR:Enhanced Oil Recovery(石油増進回収法)

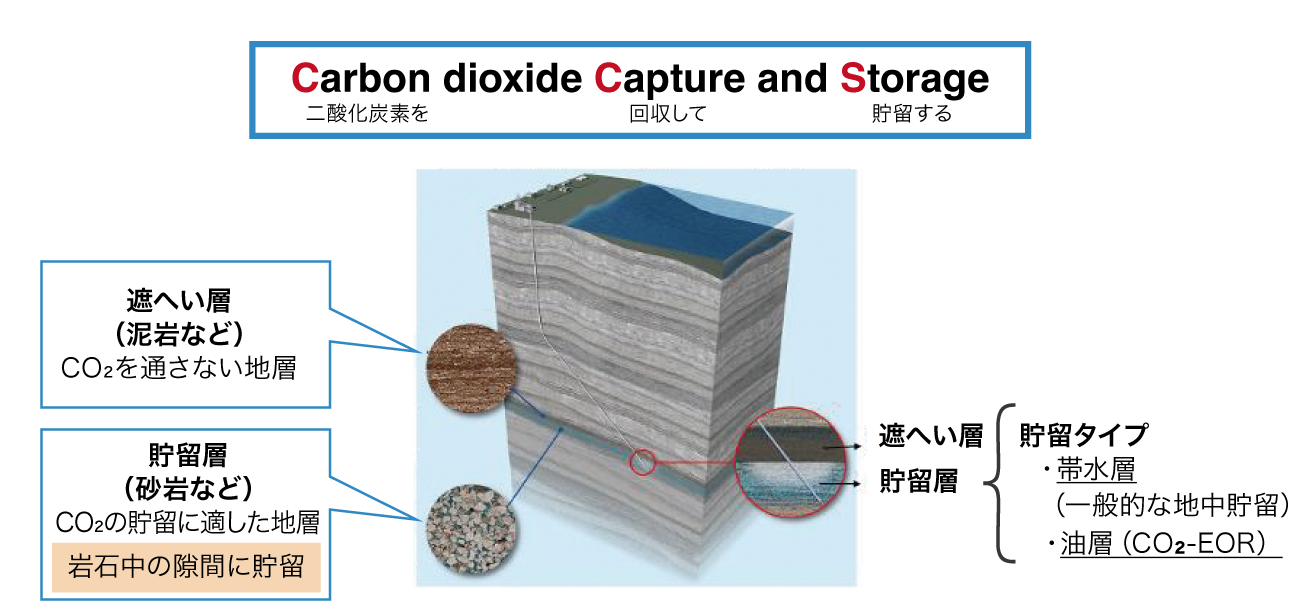

CCS(二酸化炭素の回収・貯留技術)

発電所や製鉄所、化学工場などから排出されたCO₂を、他の気体から分離して集め、地中深くに貯留する技術です。CO₂を貯留する隙間のある地層(貯留層)があること、その上がCO₂を通さない地層(遮へい層)で覆われていることが必要です。試掘等の貯留地開発やCCSバリューチェーン構築に支援を行っており、2030年までに年間貯留量600~1,200万トンの確保に目処をつけることを目指します。

出典:JCCS

イノベーションの実用化

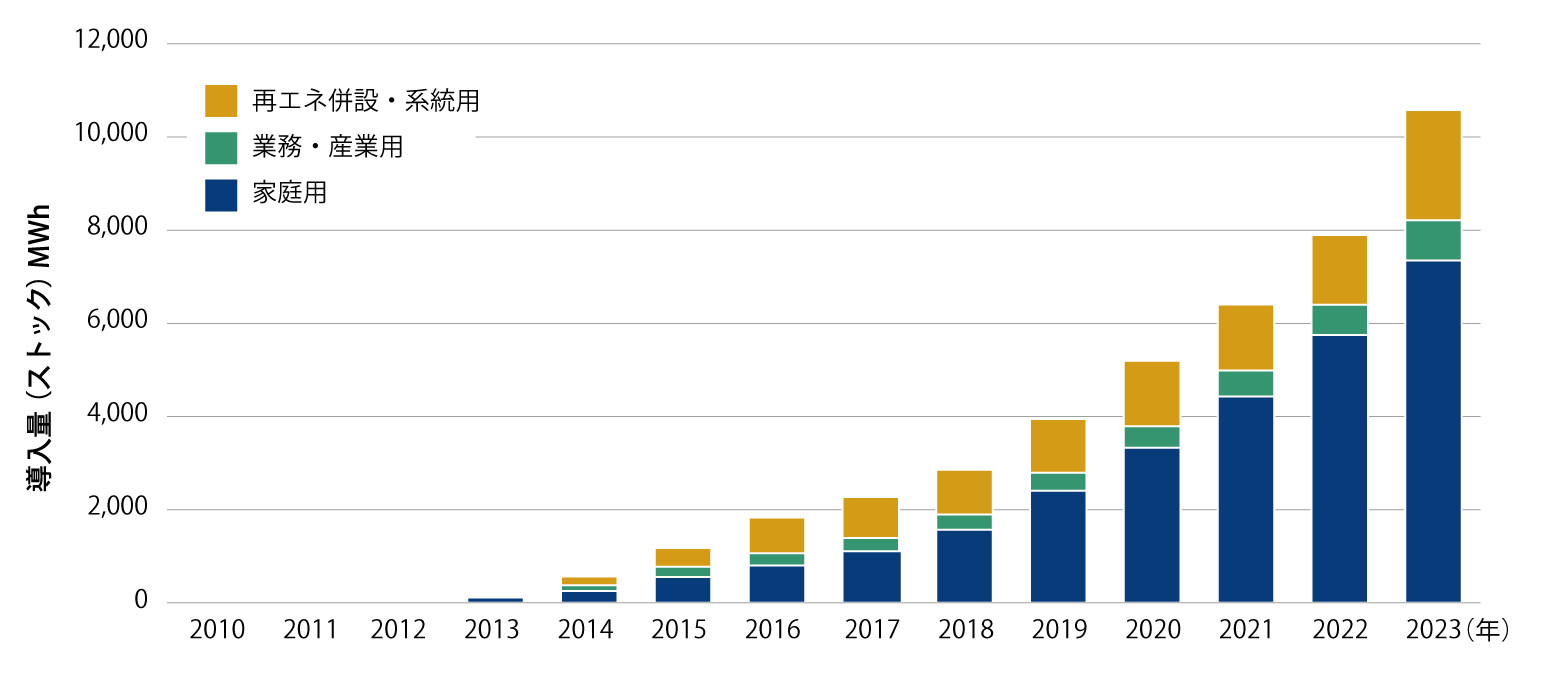

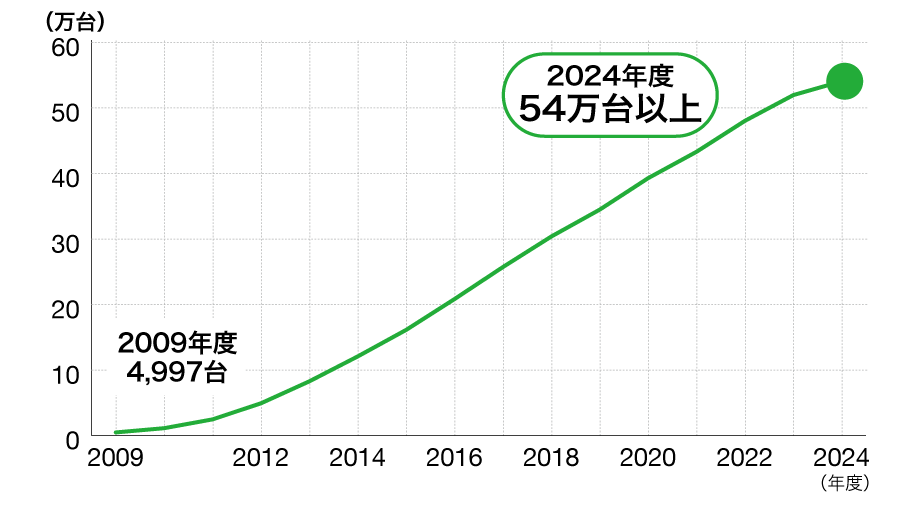

蓄電システム・燃料電池の普及拡大

国内の定置用蓄電システムの導入量は年々増加しています。また、エネファームを含む燃料電池についても普及拡大が進んでいます。

国内の定置用蓄電システム導入量実績

出典:富士経済データを基に三菱総合研究所作成

水素を活用する家庭用燃料電池エネファームは、2009年に世界に先駆けて日本で販売が開始され、2024年度で54万台以上が普及しています。今後、部品点数の削減などに向けた更なる技術開発を進め、一層のコスト削減を目指すだけでなく、電力系統において供給力・調整力として活用する実証等、燃料電池の持つポテンシャルを最大限活用できる環境整備を支援します。

国内のエネファーム普及台数(累計)

出典:コージェネ財団

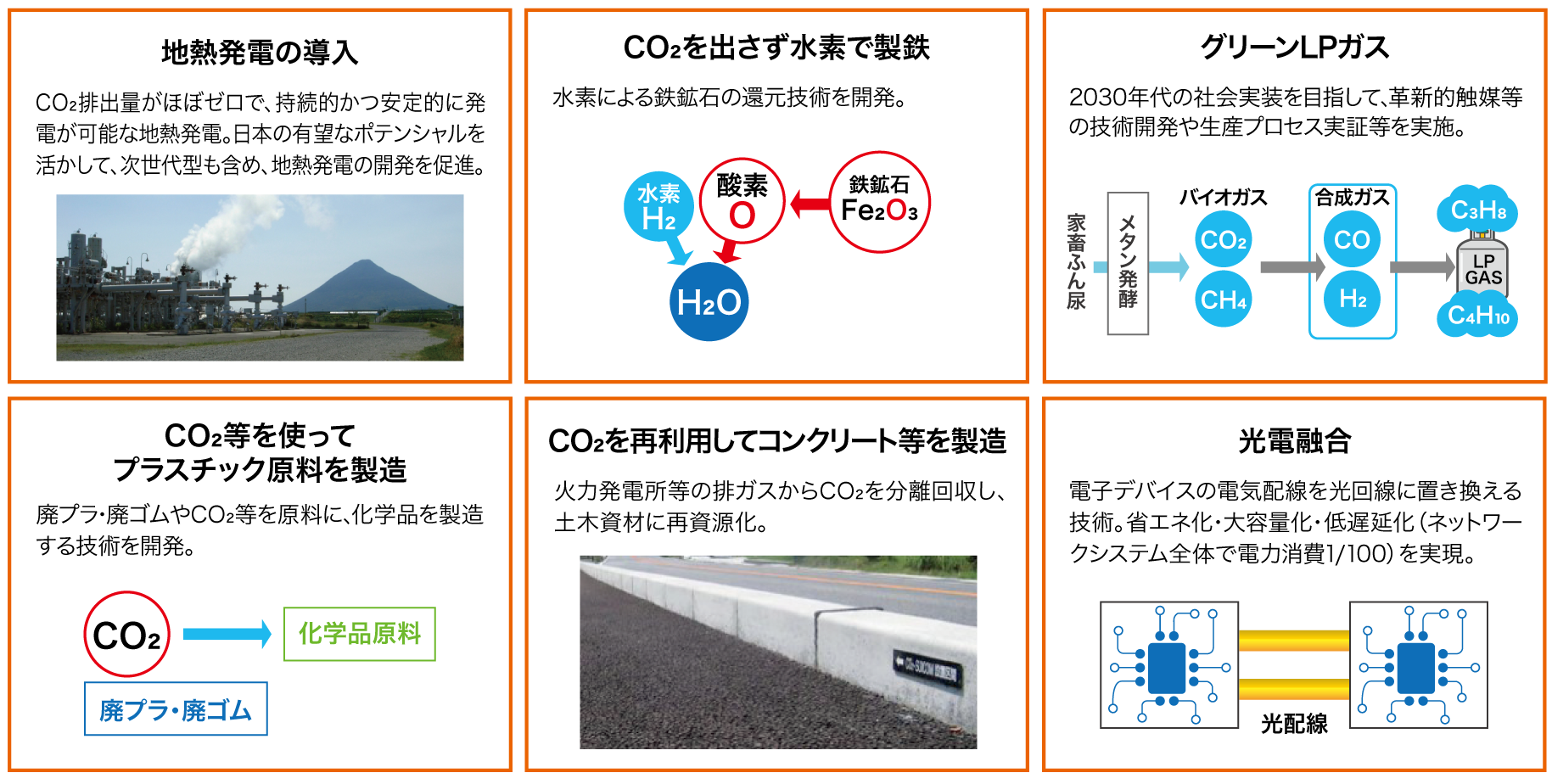

さまざまな技術の実用化でCO₂を削減

最終更新日:2025年3月28日