5.安全性

安全性の確保

激甚化する自然災害に対し、どのようにエネルギー安定供給と安全性を確保しますか?

電気の安定供給と安全性確保に向けて、一般送配電事業者間の災害時の連携計画の作成・実施、送配電網の強靱化、災害に強い分散型電力システムの構築などを進めています。

ガスの安定供給と安全性確保に向けても、一般ガス導管事業者間の災害時の連携計画、ガス需要逼迫時の大口需要家に対するガスの使用制限、緊急時に備えたLNGの確保(戦略的余剰LNG)などの対策を措置しました。

台風・地震・豪雨による電力・燃料供給インフラの損壊

千葉県市原市水上設置型太陽光発電所損壊

(2019年9月台風)

地震により倒壊した電柱(2024年1月能登半島地震)

出典:北陸電力送配電株式会社

冠水した製油所敷地

(2019年10月台風)

水没したタンクローリー

(2020年7月豪雨)

津波による被害

東日本大震災時の津波の影響で水素爆発をした福島第一原子力発電所

(2011年3月)

出典:東京電力ホールディングス写真集

これらの措置は、「エネルギー供給強靱化法」(2020年6月成立)による電気事業法等の改正、「高圧ガス保安法等の一部改正法」(2022年6月成立)及び「ガス事業法及びJOGMEC法の一部改正法」(2022年11月成立)によるガス事業法等の改正、「経済安全保障推進法」(2022年5月成立)により措置しています。

取組1:電力インフラの強靱化

再生可能エネルギーの更なる導入拡大と電力の安定供給を実現するため、系統の増強を進めていきます。

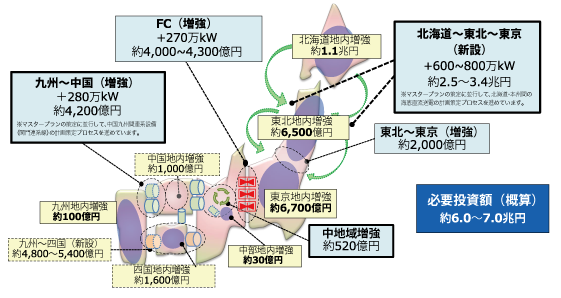

地域間連系線については、再生可能エネルギーの導入等に計画的に対応するため、広域連系系統のマスタープランを踏まえて整備を進め、費用を再生可能エネルギー賦課金や全国の託送料金等を通じて負担する仕組みを導入しています。こうした制度の下、北海道・本州間の海底直流送電や中国九州間連系設備(関門連系線)の整備などを目指します。

出典:広域系統長期方針(広域連系系統のマスタープラン)(電力広域的運営推進機関2023年3月29日策定)のうちベースシナリオより作成

レジリエンス:「強靱性」、あるいは「回復力」や「弾力性」を表す。

取組2:安全性を高めた新規制基準への対応

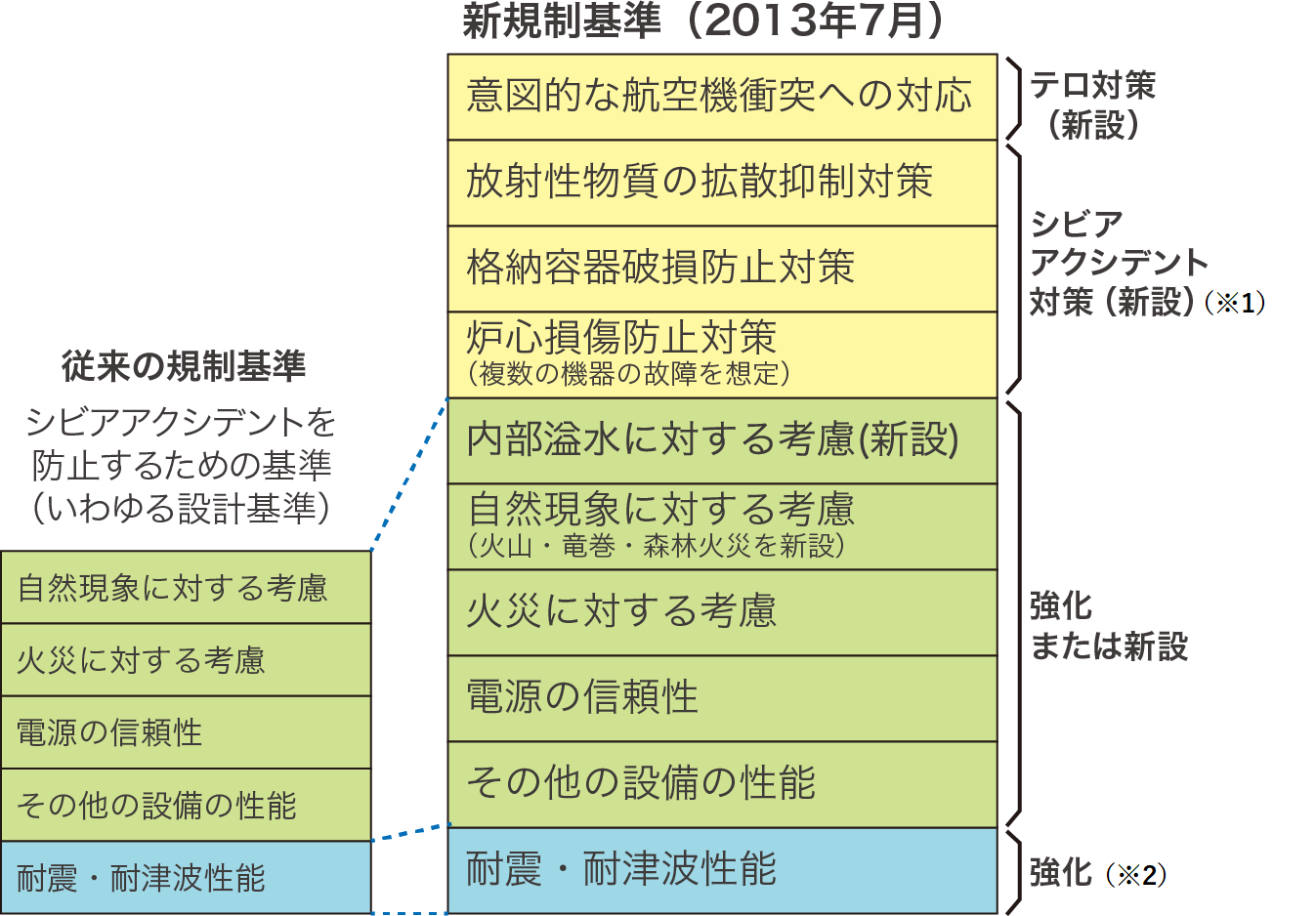

原子力発電所の再稼働にあたっては、原子力規制委員会によって、新規制基準に適合することが求められ、従来の規制基準と比べ、事故防止のための対策が強化されるとともに、万一の際の備えやテロ対策を追加で行っています。

出典:原子力規制委員会資料

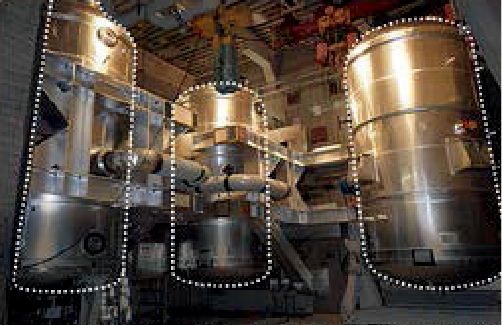

シビアアクシデント対策例(※1)

万一、圧力低下のために格納容器内の気体放出が必要になった場合でも、放射性物質の放出量を1/1000以下に抑制できる装置や、水素爆発を防止する装置を設置。

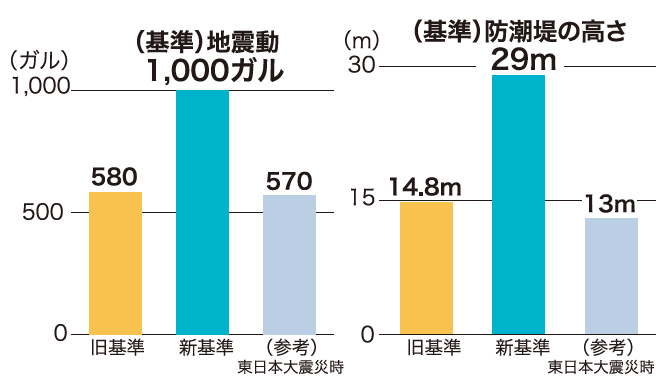

新規制基準での強化例(※2)

地震:基準となる地震の揺れの強さを580ガルから1,000ガルに

津波:震災等の知見を踏まえ、想定津波の高さを23.1mとし、防潮堤の高さの基準を14.8mから29mに

出典:東北電力ホームページ

最終更新日:2025年3月28日